家庭医療の本質を医学生に教授する

“総合的に患者をみる”ということ

対談・座談会 葛西龍樹,松下明,春田淳志

2023.06.12 週刊医学界新聞(レジデント号):第3521号より

医学生が卒業までに身に付けておくべき必須の実践的診療能力に関する学修目標等を示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」令和4年度改訂版1)が,2022年11月に公表された。そこでは「医師として求められる基本的な資質・能力」として「総合的に患者・生活者をみる姿勢」が新たに追加され,その学修目標として「患者中心の医療」が掲げられている。

複雑性を増す社会で医療を行うに当たって必要とされるそうした姿勢を,医学生にどう教授してゆけば良いのか。本紙では,カナダで家庭医療の専門トレーニングを受け帰国して以来,領域の発展に寄与し続けてきた葛西氏,米国で家族志向のケアを学んだ後,地域での家庭医療実践に従事する松下氏,そして総合診療医・家庭医の立場から「医学教育モデル・コア・カリキュラム」改訂に携わった春田氏による座談会を企画。効果的な教育の方法を探った。

葛西 「医学教育モデル・コア・カリキュラム」(以下,コアカリ)令和4年度改訂版1)では,学修目標として「患者中心の医療」が挙げられているだけでなく,学修方略の事例の中で,「患者中心の医療の方法」「家族志向のケア」の講義を行うことが示されています。この変更を初めて目にした時,率直に驚きました。全国の医学教育で展開すべく作成されたコアカリの中に,自身が長年注力してきた家庭医療のコアとなる考え方が盛り込まれているとは思ってもみなかったからです。うれしかったですね。

本日は,コアカリ改訂の話を伺いながら,家庭医療とは何かを医学生に伝える方法を考えていければと思います。

総合的な視点をカリキュラム文言に落とし込む

葛西 まずは春田先生から,コアカリ改訂の経緯をお話しいただけますか。

春田 コアカリでは,6年間の医学教育において各大学が策定するカリキュラムの中で,全大学が共通して取り組むべきコアとなる部分を抽出してモデル化し,体系的に整理しています。学修時間数の3分の2を目安にコアカリを参考とし,残りの3分の1の内容は各大学が自主的に編成するものとしています。

令和4年度改訂の準備は2020年から始まり,「医学教育モデル・コア・カリキュラム等の次期改訂に向けた調査・研究医学チーム」が発足しました。私は2020年度にはカリキュラム分析チームとして,21年度には7つあるプロジェクトチーム(PT)のうち社会PTに所属して,地域医療や総合診療の教授方法についての実態調査に携わりました。その中で見えてきたのは,1~2年次には地域医療・総合診療についての講義が開講されているものの,高学年になるにつれ学習機会が希薄になっていくことです。さらに,大学病院での実習で目にするのは細分化・専門化された医師の在り方で,学生もそれをスタンダードととらえているようでした。

松下 大学病院は総合診療医の真価を発揮しにくい場所ですし,そもそも総合診療医の数自体が少ないです。学生に適切なロールモデルを示せていない場合が多そうです。

春田 そのとおりです。総合的に患者をとらえるとはどういうことなのかが学生に十分に伝わっていないため,その不足を補完するカリキュラムが必要だと考えました。

葛西 コアカリでは,総合的に患者をとらえることをどう定義していますか。

春田 患者や家族を取り巻く文脈(世代,経済,仕事,生活環境など)や家族・地域との関係性を踏まえ,目の前にいる患者について1人の人間として身体・心理・社会的側面を体系的にとらえ,その人の人生の流れの中に位置づける,といったところです。そのために必要な能力とその涵養法を,社会PTの知見に加え,社会と医療にかかわる専門家18人を対象にインタビューを行うことで見定めていったのですが,カリキュラムとして体系的な記述にどう落とし込むのかが難しい点でした。総合診療医,文科省の企画官,医学教育の専門家といったメンバーで議論を繰り返しました。

松下 最終的にはどのようなところに落ち着いたのですか。

春田 「視点とアプローチ」という形でまとめることになりました。「全人的な視点とアプローチ」「地域の視点とアプローチ」「人生の視点とアプローチ」「社会の視点とアプローチ」の4つです。

コアカリは4層に分かれていて,第1層の「総合的に患者・生活者をみる姿勢」を支えるものとして,第2層の視点とアプローチ4つがあり,その下の第3層に「患者中心の医療」「根拠に基づいた医療(EBM)」といった項目があります。さらにその下部に第4層として,具体的な学修目標が記載されています。「患者の社会的背景(経済的・制度的側面等)が病いに及ぼす影響を理解している」などですね。

葛西 大変なお仕事だったと思います。近年のカリキュラムは,言葉で明示的に記述するのが特徴ですね。英国家庭医学会の専門研修カリキュラムにも,膨大な記述があります。翻って,90年代カナダの家庭医養成カリキュラムは,4つの大きな柱を示した上で家庭医療学の標準的なテキストの理解を前提とする,半ば暗黙知のアプローチでした。両者に優劣はありませんが,トレンドの変化を感じます。

臨床での問題意識から家庭医療へ

葛西 松下先生は,総合的に患者をとらえることを長年臨床で実践し続けているわけですが,そうした道に進むモチベーションはどこにあったのですか。

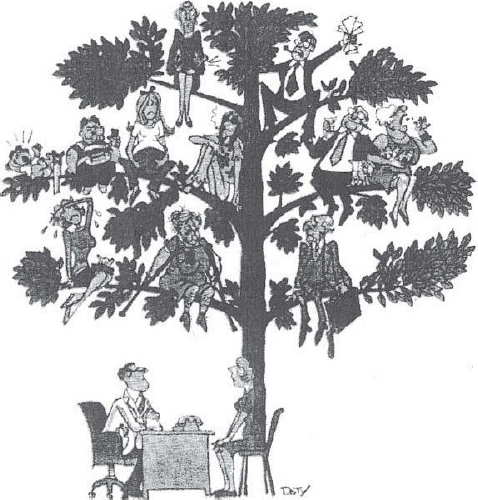

松下 川崎医大病院で研修医をしていた当時,患者家族とどう向き合うかは私の一つのテーマで,コミュニケーションの勉強をしていたこともあり,その対応には比較的自信を持っていました。しかし,入院直後に急変した患者さんの家族が非常に混乱されて,その対応に難渋することがありました。予期しない展開の中で患者さんだけでなく家族ともうまくかかわることの難しさを感じる体験でした。そうした時,当時カナダ帰りで同院にいらした葛西先生が,『家族志向のプライマリ・ケア』(丸善出版)2)を紹介してくださったのです。米ロチェスター大の家庭医らが作った教科書で,「家族の木」(図1)や「生物・心理・社会モデル」(図2)を示しながら展開される解説を読んで,開眼する思いでした。

外来を受診する患者は通常一人であるが,その患者の背後に木があり,家族がいるとイメージしながら診療を行うことを示す。

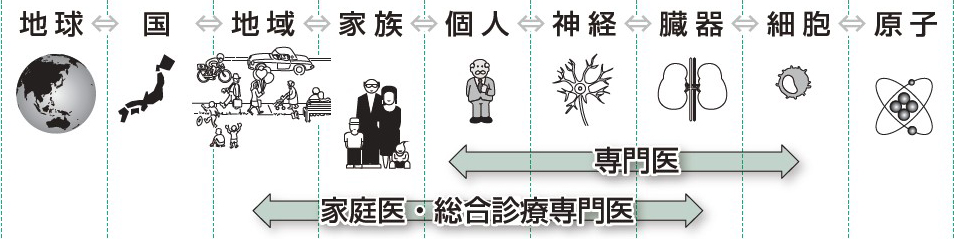

個人を中心に,臓器・細胞とミクロへ向かうベクトルと,家族・地域とマクロへ向かうベクトルがあり,それぞれの階層がつながって,同時進行で両方のベクトルの現象がみられるという考え。内科医・精神科医であるジョージ・エンゲルが提唱した。

葛西 臨床での体験が学びのベースにあったのですね。

松下 はい。患者やその家族をひとつの塊としてとらえて,かつそれを地球全体の...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

葛西 龍樹(かっさい・りゅうき)氏 WONCA(世界家庭医機構) マスター・ファカルティー/福島県立医科大学 名誉教授

1984年北大医学部卒。92年ブリティッシュ・コロンビア大カナダ家庭医学会認定家庭医療学専門医課程修了。同年川崎医大総合臨床医学講座講師,96年北海道家庭医療学センター所長,2010年福島医大地域・家庭医療学講座主任教授等を経て,23年より現職。英国家庭医学会フェロー(FRCGP)。監訳に『患者中心の医療の方法 原著第3版』(羊土社)。

松下 明氏(まつした・あきら)氏 岡山家庭医療センター 奈義・津山・湯郷ファミリークリニック 所長

1991年山形大医学部卒。川崎医大総合診療部にて初期・後期研修の後,96年米ミシガン州立大関連病院にて家庭医療学レジデントとして勤務。2001年より現職。岡山大臨床教授,三重大臨床准教授,川崎医大非常勤講師を務める。監訳に『家族志向のプライマリ・ケア』(丸善出版)。

春田 淳志(はるた・じゅんじ)氏 慶應義塾大学医学部 医学教育統轄センター 教授/総合診療教育センター センター長

2004年旭川医大医学部卒。東京ほくと王子生協病院にて初期・後期研修の後,10年より同院にて医学教育フェロー/病棟医長を務める。15年筑波大病院総合診療グループ病院講師,19年同大医学医療系准教授, 20年慶大医学部医学教育統括センター准教授等を経て,23年より現職。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。