混ぜるな危険!

薬剤の配合変化に多職種で対策を

寄稿 前田幹広

2023.06.05 週刊医学界新聞(通常号):第3520号より

医療安全において,薬剤は重要な位置を占める。特に集中治療室(ICU)では,多くの薬剤を投与開始し,その上患者の病態が常に変動するリスクがあるため,薬剤の有害事象は起きやすい。

ICUにおいては,限られたルートの中で多数の静注薬を同時に投与せざるを得ない状況があり,「配合変化の有無」はルート選択する上で大きな要因のひとつである。そのため,ルート管理を行う上で配合変化情報は必須であり,その情報提供に薬剤師が貢献することができる。2020年に日本集中治療医学会「集中治療における薬剤師のあり方検討委員会」(現在の「薬剤委員会」)が策定した「集中治療室における薬剤師の活動指針」では,「注射薬を投与する場合は,薬効や配合変化,投与速度を考慮して投与ルートの選択を提案する」と記載がある1)。

配合変化は薬剤による有害事象のひとつであり,薬剤師のかかわりが重要であることは言うまでもないが,医師・看護師などと配合変化の考え方を共有することで,共通言語を用いたチームでのルート管理を行うことが可能となる。本稿では,配合変化の基本的知識を概説した後,多職種で検討可能な対策を紹介する。

配合変化の基礎知識およびICUにおける留意点

配合変化とは,2種類以上の注射剤を混合した際に,その主薬や添加物によって生じる変化である。1対1で混ぜた際に起こり目に見える変化である「物理的配合変化」と,同じバッグやシリンジに混注した際に起こる力価の低下である「化学的配合変化」に分けられる。配合変化による影響としては,①混濁・沈殿によりルートのつまりや力価の低下を起こすもの,②着色かつ成分分解により効果減弱するもの,③見た目には変化がないが成分分解による効果が減弱するもの,の大きく3つに分類される。

側管投与の場合には,少なくとも物理的配合変化がないことの確認が必要だが,バッグやシリンジに一緒に混注する場合には,物理的配合変化だけではなく,化学的配合変化がないことの確認も必要となる。物理的配合変化の要因は,溶解性,吸着,収着などであり,化学的配合変化の要因は,pH,光分解,凝析,塩析,酸化-還元反応,加水分解などである。

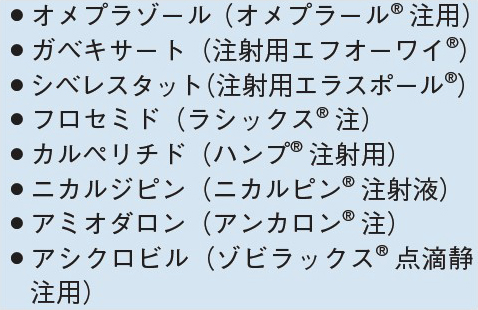

ICUでは多剤,特に静注薬を同時に使用することが多く,限られたルートの中で配合変化を確認しながらルートの選択をする必要がある。さらに,ICUで使用する静注薬の多くが配合変化を起こしやすい薬剤(表1)であることも,ルート選択を複雑化させている要因である。ICUにおける配合変化の頻度は2~8.5%で起きているとされている2)。配合変化の弊害は,力価の低下やルートの閉塞だけではなく,まれではあるものの過去には肺塞栓の報告もある。

対策は奥深く難しいものの,配合変化表の活用は有用

一方で,配合変化は奥が深い。病院薬剤師ならば(新人であっても)誰しもが病棟スタッフから受ける代表的な質問であるが,実は確認する資料によって,あるいはひとつの資料でも見方によって回答が異なる可能性がある。その理由としては,配合変化は,薬剤濃度,希釈液,製薬会社,混注時間など複数の要因によってデータが異なる場合があるのだ。

薬剤濃度を例に挙げると,異なるア...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

前田 幹広(まえだ・みきひろ)氏 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部 課長補佐

2002年東京理科大薬学部薬学科卒。08年に米Nova Southeastern University Pharm.D.課程を修了。米国で薬剤師免許取得後にTemple University Hospitalにて臨床薬学一般レジデント,University of Maryland Medical Centerにて集中治療専門薬剤師レジデント。10年より聖マリアンナ大病院薬剤部に入職し,救命救急センターICU/HCUの病棟担当薬剤師として従事。23年度より日本集中治療医学会薬剤委員会委員長を務める。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。