「朝起きられない」を治療し若者の将来を守る

睡眠・覚醒相後退障害と起立性調節障害患者への支援を

対談・座談会 松井健太郎,神林崇,志村哲祥

2023.03.06 週刊医学界新聞(通常号):第3508号より

松井 概日リズム睡眠・覚醒障害(CRSWD)はさまざまな疾患を包括する概念です。志村先生から改めて概説してもらえますか。

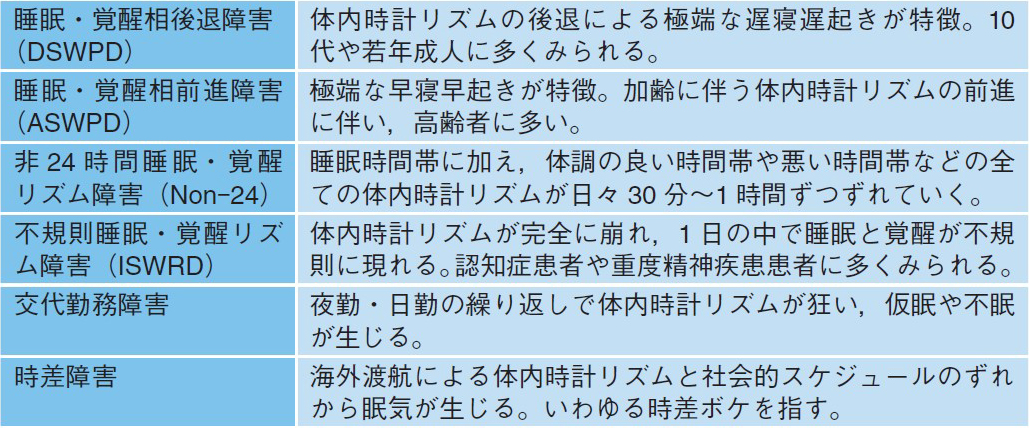

志村 CRSWDは社会的に望ましいタイムスケジュールと自身の体内時計リズム(以下,リズム)とが乖離を起こすことで多様な問題が生じる疾患群を指します(表)。中でも多数を占めるのが10代や若年成人に多い睡眠・覚醒相後退障害(DSWPD)で,極端な夜更かしや朝寝坊が特徴です。対照的に高齢者では,夕方には寝てしまい深夜に起床してしまう睡眠・覚醒相前進障害もありますね。それから睡眠時間帯が毎日1時間ずつずれるNon-24と呼ばれる型も困難を来しやすいです。また,夜勤・日勤の繰り返しでリズムが狂う交代勤務障害は看護師や客室乗務員などの退職原因となることが多く,他の型と同様に治療の重要度が高いです。広い意味では時差障害(時差ボケ)も該当しますね。

松井 CRSWDはそれぞれ特徴が異なります。本日は睡眠外来で特に多く診る上,いまだ見過ごされている患者さんも多いDSWPDに焦点を当て,課題や今後の展望をお話ししたいと思います。

神林 最大の問題は10代での発症が多く,学校に通えなくなることで進学やその後の就職に大きく影響する点です。

それから,いわゆる起立性調節障害(OD)の中に,睡眠医療の観点ではDSWPDそのもの,あるいはオーバーラップする症例が多い点も課題となります。ODは血圧低下を筆頭に,朝起き不良やたちくらみ,倦怠感などを特徴としますが,DSWPDでも同様の症状が起こる。小児科の先生方がODの難治症例に苦慮した際,睡眠医療のアプローチを試していただくと有効な場合も多いはずです。

松井 同感です。神林先生は睡眠障害の機序や治療薬について多くの報告をされています。志村先生も関連研究を多くなさり,またDSWPD当事者の観点からもぜひお話しいただければ幸いです。本日はよろしくお願いします。

寝たくても寝付けないのにはワケがある

松井 患者さんが来院するきっかけは,お二人の施設でも夜更かしや睡眠不足の相談が多いでしょうか。

神林 ええ。親御さんからの「起こしても朝起きられない」との相談が特徴的ですね。小児科から紹介されることも多いです。

志村 遅刻・欠席や不登校を原因に学校から紹介される場合もありますね。近年は学校現場で朝起きられない・不登校=ODと定着してしまっていますが,睡眠に着目してくれた先生から紹介される場合があります。

松井 学校に行くのがつらいから起きられずリズムがずれるのか,あるいは特に理由はなく,学校も行きたいのにどうしてもリズムがずれてしまうのか。両者を切り分けられると良いのですが,これがなかなか難しい。

志村 最も簡便なのは,自然状態での睡眠リズムを確認することです。就寝と起床の時刻を確認し,特に休日などの予定がない日と,通学日の睡眠スケジュールとを分けて聞くと有効です。予定のない日の睡眠覚醒タイミングが遅延し,さらに,朝は不調でも午後からは元気に生活できているのであれば,ODではなくリズムの問題だと思われます。

また,早い時間に寝ようとしても眠れないのがDSWPDの特徴の1つですから,夜早い時間の不眠も重要なポイントです。23時などに布団に入っても全然寝付けない場合は,DSWPDを疑うべきでしょう。

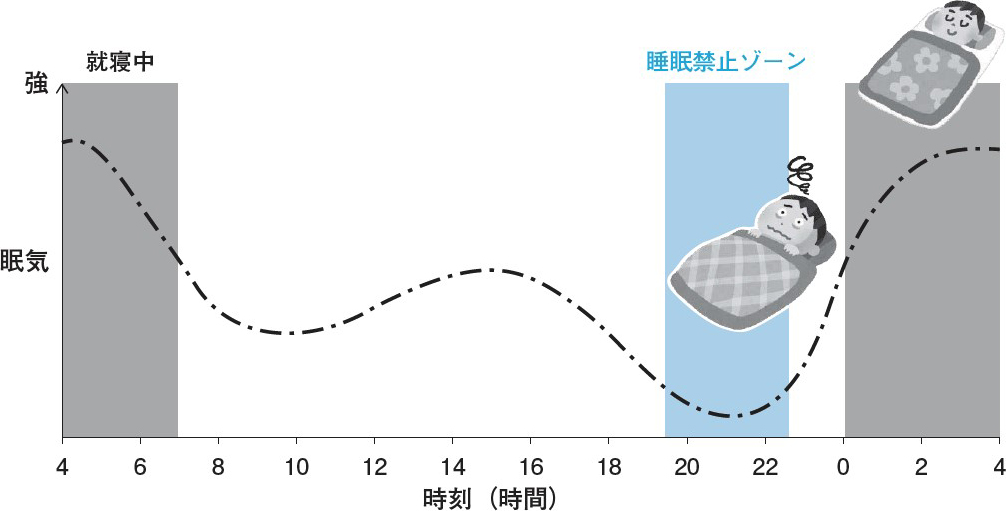

松井 リズムの遅れを自力では覆せないのがDSWPDの課題となります。「起きられないなら早く寝ればいい」というのは正論ですが,患者さんも改善のために早めにお布団に入る。しかしどうしても寝られず結局は2時や3時にしか寝付けない。背景には,睡眠禁止ゾーンが関係するかもしれません(図1)3)。神林先生から解説をお願いします。

起床後から緩やかに減少する眠気は,午後に一度強まる。その後覚醒度が最大となる睡眠禁止ゾーンを迎え,以降は急激に眠気が強まり就寝する。

神林 成人の1例ですが,0時に寝て7時に起きた時,起床後は眠気が減り,午後2時あたりにまた眠い時間帯が生じます。その後再び覚醒度が上がり,就寝の3時間ほど前に最も覚醒度が高くなる。この時間帯が睡眠禁止ゾーンです。通常はそこから再び眠気が強まり,0時ごろに就寝できます。この場合は社会的に規則正しい生活が可能ですが,DSWPDでは通常の睡眠時間帯に睡眠禁止ゾーンが重なり眠れません。私はオレキシン神経系がこの睡眠禁止ゾーンを作ると仮説を立て,その機序について研究を進めています。

「朝起きられない」がもたらす社会との深刻なミスマッチ

松井 もう一点の課題が起床困難です。そもそも若い人では明け方に深い睡眠である徐波睡眠が現れやすく,特に睡眠不足の際に顕著な点が背景にあると考えています。寝付きは悪い,朝は無理にでも起きないと間に合わない。それで普段の睡眠時間が伸ばせないわけです。

志村 徐波睡眠が出ている熟睡時に起こされると,錯乱性覚醒や睡眠酩酊などの意識障害を起こしますね。その上,早朝はDSWPD患者さんのリズム的には通常の人にとっての真夜中に相当します。つまり,体温も血圧も最も低い時間帯です。「寒い」「頭が痛い」「だるい」「気持ち悪い」などが生じ,目は覚めていても思うように体が動きません。

松井 「良い子なのに朝だけ人格が変わり,暴言を吐いたり暴れたりする」など錯乱性覚醒を疑う症状も典型ですね。

神林 「朝起きられない」が主訴となるため,周囲から「気合が足りない」などと言われがちです。しかし寝る前に「気合で起きよう」と考えていても,熟睡中にはその気力も出しようがないですよね。

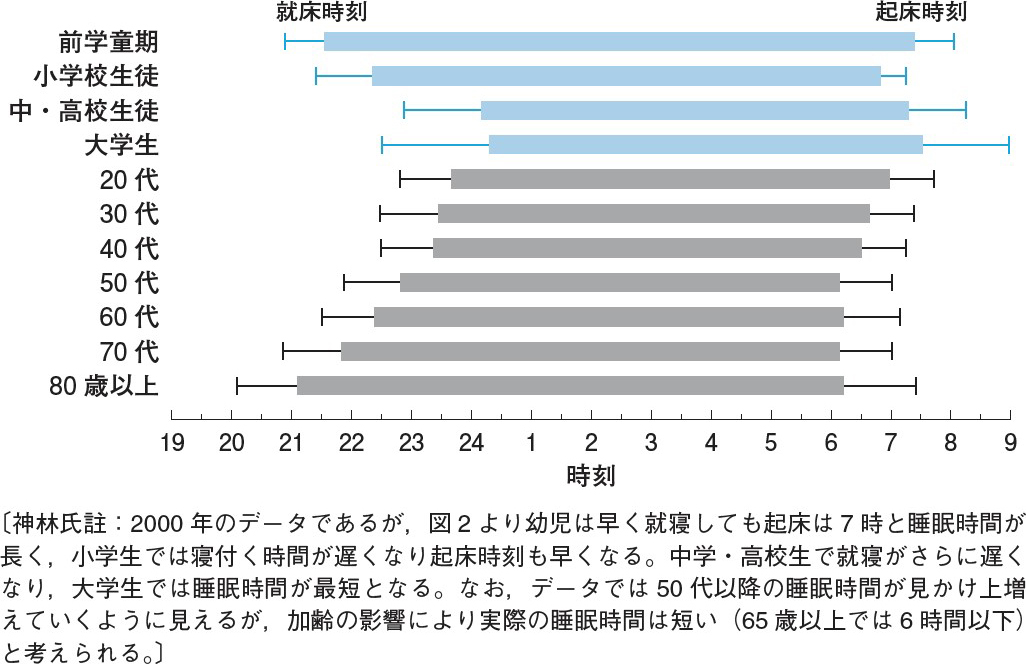

睡眠時間の調節も起床が遅くなる一因でしょう。学年が上がるにつれて就寝時刻が遅くなりがちですが,年を重ねるにつれ必要な睡眠時間も短くなるので通常はバランスがとれます(図2)4)。ただ個人差はあるものの,第二次性徴の開始時から睡眠時間が余分に必要になる場合があるのです。

1,732名の一般住民の睡眠アンケート調査より,各年齢層ごとの平日の就床・起床時刻を算出し示したもの。

志村 基本的にDSWPDは治療可能です。しかし,重度のDSWPDでは,治療で多少は改善しても問題が解決しない方が多くいます。感覚的には,睡眠覚醒リズムは4時間ほど前にずらすのが限界だと思うのです。

松井 そう!

神林 睡眠・覚醒リズムが少し前進してようやく通常のDSWPDになる感じですよね。

志村 はい。例えば7時寝・15時起きの人のリズムが4時間早まっても自然に起きられるのは11時で,当然学校や会社には遅刻します。結果,やっとの思いで進学・就職してもドロップアウトし,完全に失業して,将来に絶望してしまう方もいます。私が立ち上げた睡眠リズム障害患者会にも重症者が多く,実は活動を本格化したきっかけは仲間の自殺です。私自身も,初期研修や後期研修では遅刻しないために徹夜を繰り返し,頻繁に体調を崩し……非常に不安定でした。「朝起きられない」と言うと軽く聞こえますけれども,実は患者さんたちは重大な社会的ハンディを負っているのです。

選択肢の広がる薬物治療は「低用量」がカギに!

松井 入眠困難と起床困難の双方に対し,薬物療法の選択肢が近年増えています。まずは本領域の薬剤治療を志村先生から解説していただけますか。

志村 DSWPDを含むCRSWDの治療では,世界中でメラトニンが第一選択薬とされますが,本邦では長...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

松井 健太郎(まつい・けんたろう)氏 国立精神・神経医療研究センター病院 臨床検査部睡眠障害検査室医長

2009年東北大卒。博士(医学)。東京女子医大病院,睡眠総合ケアクリニック代々木などでの勤務を経て,19年より現職。専門は睡眠障害。多数の学術論文の執筆をはじめ,広く睡眠障害に関する知見の発信を続ける。

神林 崇(かんばやし・たかし)氏 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 教授

1990年秋田大卒。県内の病院で勤務の後,94年米スタンフォード大に留学。96年に帰国後,秋田大に勤務。2005年講師,7年准教授を経て,19年より現職。専門は睡眠覚醒障害,ナルコレプシーなど。筑波大で研究を行う傍ら,茨城県こころの医療センターで睡眠覚醒外来を担当する。

志村 哲祥(しむら・あきよし)氏 東京医科大学精神医学分野 睡眠健康研究ユニットリーダー

2009年順大卒。博士(医学)。順天堂医院,東京医大病院,菅野病院(和光市)を経て,睡眠総合ケアクリニック代々木などで睡眠外来を担当。精神疾患一般と睡眠障害の臨床,研究に携わる。また,2005年に睡眠リズム障害患者会Rhythm and Sleepを立ち上げ,当事者たちの苦しみの緩和と社会への周知活動に尽力を続ける。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。