研修医,専攻医に効果的な振り返りを促すR2C2モデルの活用

寄稿 三好智子,大戸敬之,岡崎史子,舩越拓,吉田暁,芳野純,西城卓也

2022.12.05 週刊医学界新聞(レジデント号):第3496号より

どうして振り返りが必要か

医療者は,臨床現場でうまくいった経験やうまくいかなかった経験をもとに,より安全で適切な医療を提供するよう日々努力しています。熟達した医療者は,臨床現場での自らのパフォーマンスに対する課題や,その課題を克服する方略を見いだすことが可能です。さらに,それらの方略を実行し,実行後のアウトカムから次なる課題にチャレンジすることにも秀でています。つまり,プロフェッショナルである医療者は,ドナルド・A・ショーンが提唱したような省察的実践1)を日々,行っています。しかしながら,医療者として成長過程にある研修医・専攻医は,自らのパフォーマンスに対する振り返りを自分自身で行うことが時に難しく,指導医による形成的評価(フィードバック)などのガイドが必要です。

これまでも,臨床現場でのパフォーマンスを評価するために妥当性のある評価ツールが開発されてきました。例えば,診察の評価ツールであるMini-CEX(Mini-Clinical Evaluation Exercise)や技能を観察評価するDOPS(Direct Observation of Procedural Skills),カンファレンスでの担当患者に対する問題解決能力を評価するCbD(Case based Discussion)などが挙げられます2)。しかしこれらの妥当性のあるパフォーマンス評価ツールを用いて研修医・専攻医を評価しても,研修医・専攻医は指導医評価が自己評価と乖離していると認識して評価を受容しなかったり3),指導医がフィードバックを効果的に伝えられなかったりすることがあります。したがってこれらの評価ツールが必ずしも有効には活用されていない4)という状況に陥りがちです。

R2C2モデルで振り返りを行う利点

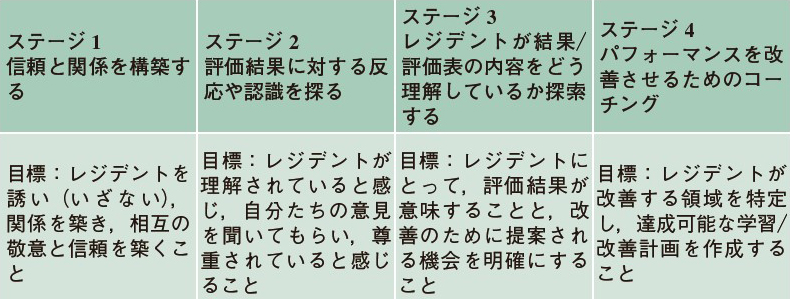

R2C2モデルは,Sargeantらにより開発された評価を伝える際の研修医・専攻医と指導医との面談モデルです3)。研修医・専攻医の臨床現場でのパフォーマンスを改善するために指導医が振り返りを促し,行動変容をもたらすために用いられ,「ステージ1 信頼と関係を構築する(Relationship building)」「ステージ2 評価結果に対する反応や認識を探る(exploring Reactions)」「ステージ3 レジデントが結果/評価表の内容をどう理解しているか探索する(exploring Content)」「ステージ4 パフォーマンスを改善させるためのコーチング(Coaching)」の4段階に分かれています3)。われわれは開発者の許可を得て,このモデルの日本語版を発表しました5)。

R2C2モデルの優れている点は大きく2つあります。1つ目は,面談が構造化されていることです。4段階で順に面談を進めることにより,指導医と研修医・専攻医双方が評価を納得し受け入れる状況を整え,共に学習/改善計画を立てる段階を踏むことができます(表)。振り返りでは,自分の感情を認識することも重要な学習プロセスだとされ6),評価結果に対する反応や認識を探ることにも時間を取る必要があります。2つ目は,各段階の目的・目標・方略・フレーズ例が挙げてある点です(註)。これらの目的・目標を認識した上で各フレーズを使用し,研修医・専攻医に問いかけながら会話を進めると,自然と振り返りや学習/改善計画の立案ができるようになっています。

4つの段階を踏んで振り返る

それでは,R2C2モデルを使用した振り返りの流れを,指導医のフレーズ例を挙げながら確認しましょう。『医師臨床研修指導ガイドライン2020年度版』7)では,初期研修の2年間のうちに少なくとも半年ごとの形成的評価の実施が求められており,臨床研修病院のプログラム責任者や指導医が活用できると考えます。また,臨床現場の一場面での行為についての振り返りでもR2C2モデルは有効だと言われています8)。そこで今回は,初期研修半年ごとの振り返りの場面と,病棟でのパフォーマンス評価後の場面の2つの例を挙げます。

◆初期研修半年ごとの振り返りの場面で

ステージ1 信頼と関係を構築する

指導医「これから,研修半年の節目の振り返りを行いますね。ローテーションはどうでしたか?」

「何が楽しかったですか?」

「どんなことに挑戦しましたか?」

ステージ2 評価結果に対する反応や認識を探る

指導医(レジデントに評価表を見せながら)「評価表の結果は,あなたが思っていたものと比較してどうですか?」

「意外な部分はありますか?」

「目標に達していないと聞くのはつらいですよね」

ステージ3 レジデントが結果/評価表の内容をどう理解しているか探索する

指導医「どこかわかりにくいと...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

三好智子(みよし・ともこ)氏 岡山大学大学院医歯薬学総合研究域総合内科学くらしき総合診療医学教育講座 准教授

高知医科大卒。2010年岡山大大学院医歯薬学総合研究域附属医療教育センター,卒後臨床研修センターを経て,20年より現職。医学教育専門家を取得し,22年岐阜大大学院医学系研究科医療者教育学修士課程修了。博士(医)。行動科学授業やベッドサイド研修の教育を通じて,医学科1年生から研修医と共に,日々,成長中です。

大戸敬之(おおと・たかゆき)氏 鹿児島大学病院歯科総合診療部 助教

広島大歯学部歯学科卒。同大病院にて臨床研修修了。同大大学院医歯薬保健学研究科博士課程修了。博士(歯学)。2015年より現職。21年日本医学教育学会認定医学教育専門家取得,22年岐阜大大学院医学系研究科医療者教育学専攻修士課程修了。修士(医療者教育学)。医療プロフェッショナリズムや地域歯科医療について研究を行う。

岡崎史子(おかざき・ふみこ)氏 東京慈恵会医科大学教育センター 准教授

慈恵医大卒。聖路加国際病院,慈恵医大青戸病院内科,慈恵医大循環器内科を経て,2020年慈恵医大教育センター講師,22年より現職。同大臨床研修センター副センター長。日本医学教育学会認定医学教育専門家。岐阜大大学院医学系研究科医療者教育学専攻修士課程修了。修士(医療者教育学)。

舩越拓(ふなこし・ひらく)氏 東京ベイ・浦安市川医療センター救急集中治療科 部長

2005年千葉大医学部卒。教育にも根拠となる理論や学問的要素が必要と考え,医療者教育学修士課程を修了。自施設や学会活動を通じて救急医育成に励んでいる。

吉田暁(よしだ・さとる)氏 新潟市民病院救命救急センター 副センター長

新潟大医学部卒業。沖縄県立那覇病院・南部医療センターこども医療センターにて臨床研修修了。2022年岐阜大大学院医学系研究科医療者教育学専攻修士課程を修了。修士(医療者教育学)。22年より岐阜大大学院医学系研究科医学教育学教室博士課程に所属し,臨床と研究の両立を目指す。新潟県の救急医療ならびに医学教育がよりよくなるよう,仲間と共に日々奮闘中。

芳野純(よしの・じゅん)氏 帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科 准教授

2001年国際医療福祉大卒。亀田総合病院,田中整形外科,太田医療技術専門学校を経て,11年より現職。14年群馬大大学院保健学研究科修了。博士(保健学)。22年岐阜大大学院医学系研究科医療者教育学専攻修士課程を修了。修士(医療者教育学)。理学療法教育専門理学療法士,日本理学療法教育学会理事。

西城卓也(さいき・たくや)氏 岐阜大学大学院医学系研究科医療者教育学専攻 専攻長

1999年日大医学部卒。国立病院機構東京医療センター総合内科,名大大学院,同大病院総合診療科を経て,2011年より岐阜大医学教育開発研究センター勤務,現在同センター長。09年オランダ・マーストリヒト大の医療者教育学修士号を日本人で初めて取得。20年本邦初の医療者教育学専攻修士課程を創設し,現在専攻長。日本医学教育学会理事。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。