オルガノイドで解き明かすヒト脳の神秘

寄稿 六車恵子

2022.11.07 週刊医学界新聞(通常号):第3492号より

脳オルガノイドによる研究が世界レベルで盛んである。特にヒト幹細胞由来の脳オルガノイドは,生体脳組織の代替標本として,病態解明や再生医療,創薬開発の加速が期待され,基礎研究においても進化や発生学の革新的な研究ツールとして注目が集まる。オルガノイド(organoid)は,「臓器(organ)」と「~のようなもの(-oid)」からなる造語であり,in vitroで多細胞集団が自己組織的に形成する機能的な組織体を指す。筆者は,脳オルガノイド研究のパイオニアである故・笹井芳樹氏が主宰していた理化学研究所の研究室に所属し,多能性幹細胞と発生生物学の融合から始まる一連の開発過程を目の当たりにしてきた。本稿では,脳オルガノイドの黎明期から最新状況までを概観し,その活用方法と実際の取り組み,今後の展望と課題について解説する。

複雑な生体形成の一部分をサブシステムとして切り出す

発生学の基本は,一つの受精卵から分裂を繰り返す過程で,どのようにして複雑な臓器や個体を形成するのか,との問いを解き明かすことにある。20世紀後半から急速に発展した分子生物学は,この複雑な生命現象を素過程に分解し理解することに多大な貢献をした。この発生学における「要素還元論」的手法は,ある現象にかかわる要素を同定,その因果関係を検証し,他の要素との関係性を検証する,というものである。ノックアウトマウスが例として挙げられ,ここから多くの発見がなされた。しかしながら,単なる細胞の集まりに過ぎなかったものが,自発的に高い秩序を持つパターンを生み出し,複雑な構造や機能を形成,胚として統合される現象は,要素還元論的手法で解き明かすには極めて高度で複雑である。そこで,元々パターンを持たない集合体(細胞凝集塊)が,系として機能的な組織を自発的に作る過程を研究するために,時空間的に細胞同士の相互作用を解析・操作可能な生物学的手法が求められた。胚性幹細胞(embryonic stem cells:ES細胞)の樹立をきっかけに,多能性幹細胞から脳を作るという「人為的な構成論」的手法の可能性が模索され,現在の脳オルガノイド研究につながることになる。

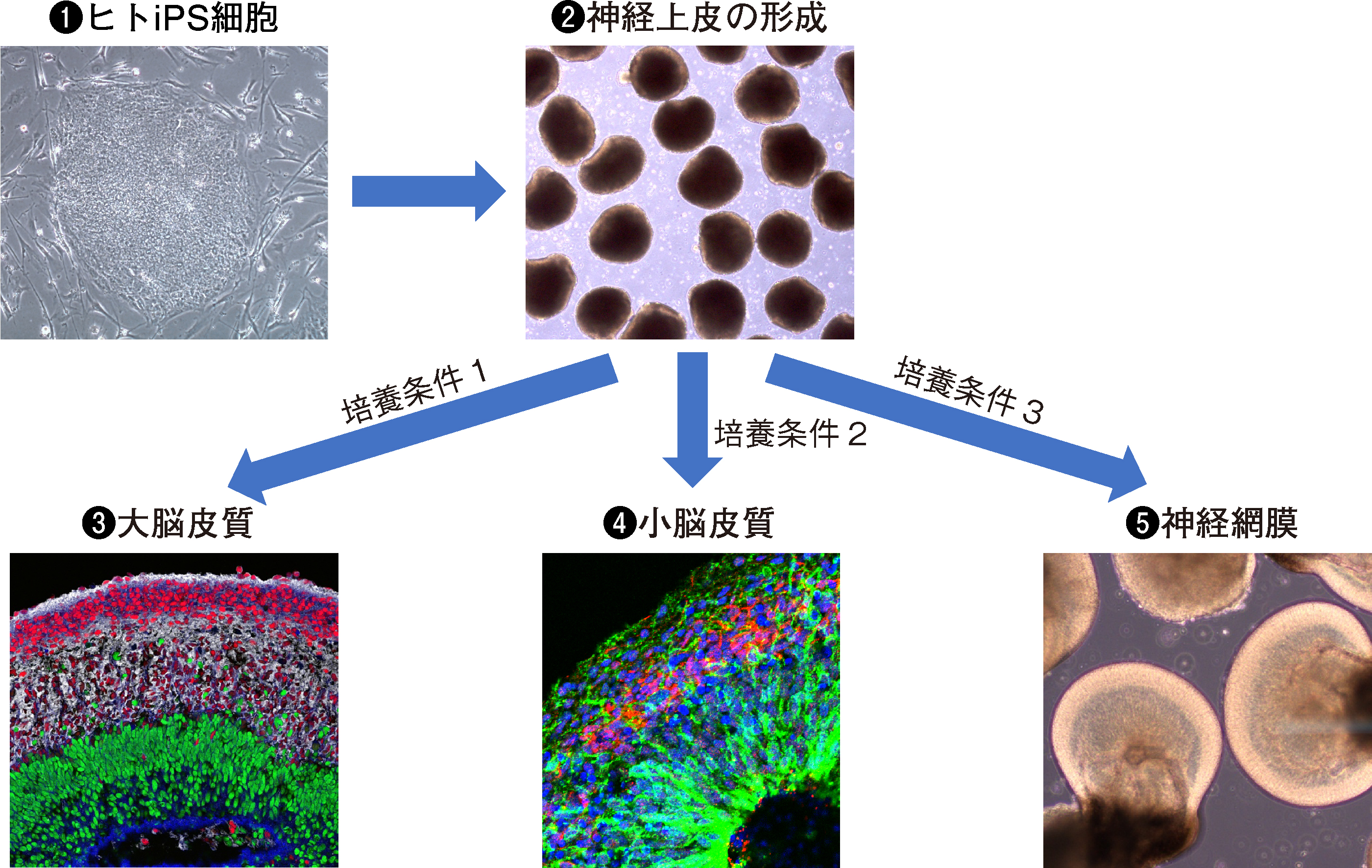

脳オルガノイド技術はとかく「再生医療や疾患研究のための革新的技術」の面に焦点が当てられる。人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cells:iPS細胞,図①)の開発成功もあって,ヒト臓器の代替組織としての医学応用に期待が高まるのは当然であるが,学術研究としての本質は別のところにある。脳オルガノイドにより炙り出されたのは,「自己組織化を可能にするin vitro系の確立により,複雑な生体形成の一部分を高度で頑強なサブシステムとして切り出すことが可能になった」ということである1, 2)。これまで不可能であったヒト脳の実証実験が可能となり,想像を超えた発見につながる機会が得られた結果として,医療応用にも展開できると考える。

いかにして作製されるのか

オルガノイドは,培養下で作製される器官類似構造体である。幹細胞集団の自己組織化を利用し,器官形成過程を再現することで創出される。笹井らは,マウスES細胞から層構造を持った大脳皮質組織を皮切りに,網膜,視床,小脳,海馬など任意の脳領域への分化誘導に成功し,神経組織の立体構築を再現した脳オルガノイドの作製を可能にした。笹井らが用いた手法は,SFEBq(serum-free floating culture of embryoid body-like aggregates with quick reaggregation:無血清凝集浮遊培養法)と名付けられた。他にもさまざまな脳オルガノイ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

六車恵子(むぐるま・けいこ)氏 関西医科大学医学部iPS・幹細胞応用医学講座 教授

京都薬科大薬学部卒。1992年大阪バイオサイエンス研究所神経科学部門,99年科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)研究員を経て,2003理化学研究所発生・再生科学総合研究センター専門職研究員となる。18年より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。