明日からの実践につながる

看護に必要な物理学の知識

寄稿 堀 純也

2022.06.27 週刊医学界新聞(看護号):第3475号より

多くの看護師養成校のカリキュラムの中では「物理学」に関する科目が設けられているにもかかわらず,学生からは「どちらかと言えば苦手」「できれば受講を避けたい」との意見を耳にする。物理学は難しい数式が登場するイメージがあるというのが,その要因の一つであろう。また,医療と物理は一見すると関係性がないと思っている人も少なくない。

ところが,検査や治療で用いられる医療機器や治療手技の多くは「物理学」と深いかかわりを持つ。例えば「レントゲン」という言葉は,第1回ノーベル物理学賞を受賞したドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンの名前にちなんでいる。本稿では,心停止患者の治療場面を想定して物理学と医療のかかわりをみてみよう。

心停止患者への医療提供を例にした物理学と医療のかかわり

◆力学と電気

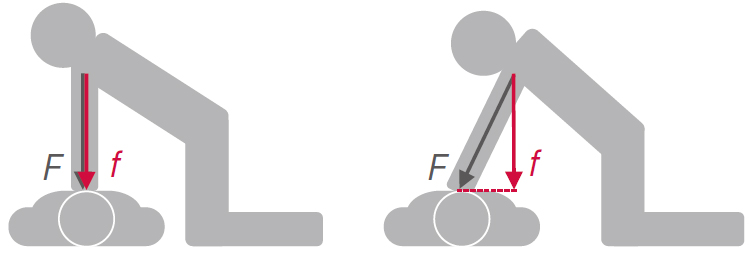

心停止に陥った患者には胸骨圧迫が行われる。効率よく胸骨を圧迫しようと思えば,胸を真上から押す必要がある(図1)。斜めに押すと力が分散し,救助者も早く疲れてしまう。これはまさに力学の知識が必要となる。

F:救助者が患者に加えた力,f:実際に患者に伝わる力

効率よく胸骨を圧迫する場合,胸を真上から押す必要がある(F=f,左)。斜めに押すと力が分散し,救助者も早く疲れてしまう(F>f,右)。

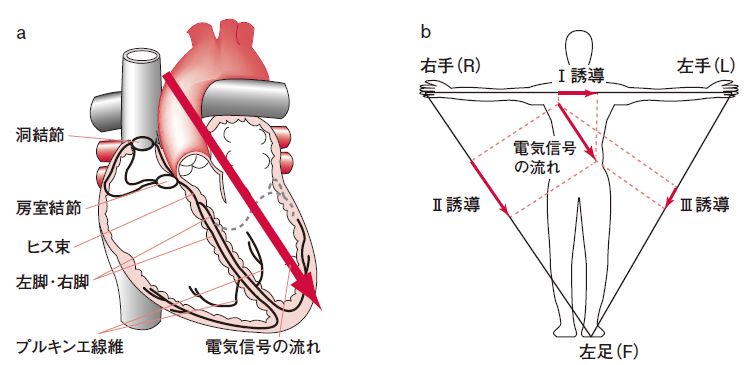

除細動器が到着すれば,直ちに心電図のリードが装着されて心電図の解析が行われる。3点リードで心電図を測定する場合,通常はII誘導が選択される。心臓の刺激伝導系(図2a)を考えると,II誘導は右手と左足間の電位差(電圧の差)に相当する。刺激伝導系を流れる電流の大きさをベクトルという概念で考えると,図2bに示すようにI誘導やIII誘導に比べて,II誘導が最も波形が大きく見える(ちなみにII誘導=I誘導+III誘導で表される)。

II誘導は右手と左足間の電位差に相当する。洞結節→房室結節→ヒス束→左脚・右脚→プルキンエ線維という順に伝わる心臓の刺激伝導系(a)を流れる電流の大きさをベクトルの概念で考えると,I誘導やIII誘導に比べてII誘導が最も波形が大きく見える(b)。

心電図解析の結果,心室細動や無脈性の心室頻拍と判断されれば直ちに除細動が行われる。除細動の際には患者には概ね1,000~2,000ボルトの電圧が1/100秒程度の短時間に加わる。家庭用コンセントが100ボルトであることを考えれば,どれだけ大きな電圧が加わっているか想像できるだろう。通電時には,周囲の安全を確かめて離れる必要があるのも納得がいくと思われる。

ちなみに電気で動く医療機器の多くはコンセントプラグの先端が3Pになっているが,病棟などでは,これを変換プラグで2Pにわざわざ変えて使用している例が見受けられる。3Pにしているのは保護接地(いわゆるアース)により電気的な安全を確保するためである。2Pに変換するということは,万が一漏電した際に電流の逃げ場を遮断することになり,患者や操作者への感電リスクを高めることになるので注意が必要である。臨床工学技士の界隈では,2P―3P変換プラグが知らず知らずのうちに使用されていることが,電気的な安全管理上の悩みの種になっている。少し話がそれたが,このような場面では,電気の知識が役立つことになる。

◆流体力学

除細動による心肺蘇生と並行し,患者の呼吸確保としてバッグバルブマスクによる換気も行われる。この手技を行う際,「過換気にならないように」と指導をされた看護師の方も多いのではないだろうか。これは,自発呼吸が横隔膜の運動により胸腔内の圧力が下がる陰圧呼吸であるのに対して,バッ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

堀 純也(ほり・じゅんや)氏 岡山理科大学工学部生命医療工学科 准教授

広島大大学院先端物質科学研究科量子物質科学専攻博士課程修了。博士(理学)。広島大ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー講師,岡山理科大理学部講師を経て2022年より現職。臨床工学技士,第1種ME技術者。臨床工学技士の養成を行いながら,専門学校の非常勤講師として「看護に必要な物理学」の講義も担当する。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.03

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。