在宅で死ぬということ,その理念を未来に継いでいくこと

対談・座談会 山崎 章郎,佐々木 淳

2022.06.06 週刊医学界新聞(通常号):第3472号より

「これから書かれることの幾つかは,さまざまな人々に不快な思いを抱かせるかもしれないが,事実なのだからやむをえないと思う。僕が望むことは読者を不快にすることではなく,事実を書くことによって,そのような不快な事実を変える方法を探ることだからだ」(山崎章郎著『病院で死ぬということ』文春文庫)。

「不快な事実を変える方法を探る」過程でホスピスに希望を見いだし,在宅ホスピスケアのパイオニアとなった山崎章郎氏が,その実践の軌跡を刻んだケアタウン小平クリニックを事業承継する決断をした。その背景にどのような経緯があったのか。在宅ホスピスケアの理念と実践はいかにしてつくられたのか。ケアタウン小平クリニックを本年6月1日に事業承継した悠翔会にて理事長を務める佐々木淳氏との対談から,在宅医療・在宅ホスピスケアの未来に継ぐメッセージを探る。

佐々木 私は,当初から強い関心があって在宅医療の道に進んだわけではありません。急性期病院で経験を積んだあと大学院に進学し,その頃に始めたアルバイト先がたまたま在宅診療を行っていたのです。急性期医療の限界を感じていた当時の私にとって,病気が治せなくても幸せに生きる力を引き出す在宅医療は可能性に満ちたものでした。2006年からは在宅医療に本格的に取り組むことになり,勉強のために関連書を読みあさる中で巡り合ったのが『病院で死ぬということ』だった。これが山崎先生と私の,本を通じた最初の出会いです。

山崎 実際にお会いしたのは,それからだいぶ後かな。

佐々木 2013年に都内で開催された研修会に,山崎先生が講演すると聞いて参加しました。ケアタウン小平クリニックでの実践報告に感銘を受け,講演後は名刺交換をさせていただきましたね。研修会後は興奮冷めやらぬまま当院のスタッフと食事をして,自分たちが今後めざすべき方向性について終電間際まで語り合ったのを覚えています。

山崎 その後,看護師さんを通して講演を依頼されましたね。

佐々木 はい。当院の看護部長が山崎先生の大ファンで,彼女の強い要望もあって悠翔会が主催する「在宅医療カレッジ」で講師をお願いしました。念願かなって,先生ご自身の死生観をテーマにした講演が2015年に実現したわけです。医療に携わる上での原点を教えられた体験でした。

山崎 講演依頼を受けて,同じ価値観を共有できているようで私としてもうれしかったです。講演当日は緩和ケア医(註)に転向する契機となったキューブラー・ロス氏との対話をもとに,スピリチュアルケアについて話しました。そして講演後の懇親会で悠翔会の理念や実践を知ることによって,さらに深いところで通じ合えた気がします。

(写真右)2005年にケアタウン小平クリニックの開設後,在宅診療の様子。

理念を共有できるからこそ「聖地」を託せる

佐々木 講演録を書籍(『在宅医療カレッジ――地域共生社会を支える多職種の学び21講』医学書院)としてまとめる過程でも,山崎先生とは何度かやりとりをさせていただきました。ただ,私にとって先生は“雲の上の人”です。こちらからお願い事をするのは畏れ多くて,2018年の書籍発行後はしばらく疎遠になってしまった。それもあって,昨年10月に山崎先生からご連絡をいただいた時は驚きました。しかも「会って話したいことがある」と言うだけで,要件をはっきりおっしゃらない。

山崎 わざと曖昧にしたね(笑)。

佐々木 書籍の共同執筆のお誘いかとも想像しましたが,いずれにせよ声を掛けていただいたのがうれしくて,待ち合わせ場所に向かいました。

山崎 新宿の京王プラザホテルでしたね。そこで私は,ケアタウン小平クリニックの事業承継を打診すると同時に,私がステージ4の大腸がん患者であることを打ち明けました。

実は佐々木先生と面会する2か月ほど前,深夜に急激な腹痛に襲われて緊急入院となりました。急性虫垂炎の悪化による腹膜炎と診断され,その後の手術や療養を経るうちに24時間対応の診療に不安を感じるほどの体力の低下を自覚したのです。

その頃はちょうど,70代後半に差し掛かろうとする自分の年齢やステージ4の大腸がんとの向き合い方を通して,残された人生でやるべきことを考えていた時期でした。ケアタウン小平クリニックはこれまで,24時間・365日対応の在宅緩和ケアを常勤医3人体制で提供してきたわけです。でもそのうち1人が,個人的事情で年内に辞めることが決まっていた。さらに私自身も,健康面で不安を抱えている。これでは24時間体制を維持するのは難しかろうと。閉院も頭をよぎったものの,後ろ向きの選択に思えたし,何よりも在宅緩和ケアを必要としている患者さんがいる。何とかしたいけど,どうにもできない。絶望的な気持ちになった時に浮かんだのが,佐々木先生の顔でした。

佐々木 お話を伺った当初は,気持ちの整理が難しかったのが正直なところです。ただそれと同時に,事業承継を辞退して閉院になったり,山崎先生の理念とは相いれない医療法人に買収されたりするのも不本意な気持ちでした。

山崎 私としても,理念を共有できる人に後を託すことを第一に考えていました。またこれまでの交流を経て,佐々木先生および悠翔会とは理念を共有していると思っていました。その理念とはつまり,「病気になっても住み慣れた地域で安心して過ごせること。そのために最期まで多職種で支えること」。実際に事業承継の話を佐々木先生に持ち掛けたところ,私たちの長年の取り組みを評価してもらえてうれしかったです。

佐々木 「ケアタウン小平クリニックは緩和ケア医をめざす若手医師にとって聖地であり,大変光栄です」とお返事をしましたね。実際その後に当院の緩和ケア専門医が切望して,ケアタウン小平での診療を始めました。われわれの世代にとっては憧れの場所で,素晴らしい機会をいただけたことに感謝しています。

ケアタウン小平での在宅緩和ケアがめざしたもの

佐々木 山崎先生は1990年に『病院で死ぬということ』を上梓し,当時の一般病院における終末期医療の現状を世に問うと同時に,その現状を変えることのできる緩和ケア病棟の重要性を訴えました。今となっては終末期医療における個人の尊厳について課題が認識されているものの,当時としてはセンセーショナルな内容だったのではないでしょうか。

山崎 相当な覚悟をしましたよ。別に内部告発するつもりで書いたわけじゃないけれども,そういう受け止め方をする人もいると思った。でも想像以上に同意してくれる医療者がい...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

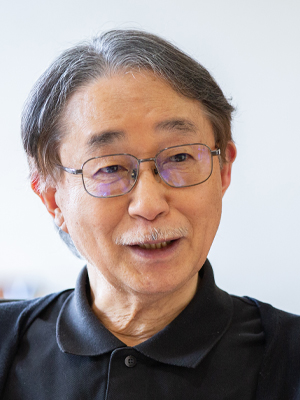

山崎 章郎(やまざき・ふみお)氏 医療法人社団悠翔会 ケアタウン小平クリニック名誉院長

「ケアタウン小平は,地域資源の活用と高齢社会のモデルとなることをめざした社会実験でもあった」

1975年千葉大医学部卒。同大病院第一外科,国保八日市場(現・匝瑳)市民病院消化器科医長を経て,91年聖ヨハネ会桜町病院ホスピス科部長(97年より2022年3月まで聖ヨハネホスピスケア研究所所長を兼任)。2005年にケアタウン小平クリニックを開設し,在宅緩和ケアに尽力する。22年6月1日より現職。『病院で死ぬということ』(主婦の友社,現・文春文庫)で第39回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。日本ホスピス緩和ケア協会監事。日本死の臨床研究会顧問。

佐々木 淳(ささき・じゅん)氏 医療法人社団悠翔会理事長

「山崎先生は社会のニーズと医療のミスマッチを放置せず行動する。それが国の施策を動かしてきた」

1998年筑波大医学専門学群卒。三井記念病院内科・消化器内科などを経て,2006年に在宅療養支援診療所「MRCビルクリニック」開設。08年に医療法人社団悠翔会として法人化・理事長に就任。悠翔会は現在,首都圏近郊に18拠点,鹿児島県(与論島)と沖縄県に各1拠点の全20拠点を置き,常時6600人以上の患者を24時間体制でサポートしている。編著に『在宅医療カレッジ――地域共生社会を支える多職種の学び21講』(医学書院)など。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。