認知心理学の観点から考える学習者支援【前編】

ヒトの記憶のメカニズムを知る

寄稿 藤江 里衣子

2022.05.30 週刊医学界新聞(看護号):第3471号より

皆さんの周りにも,「学習しているのに成果の出ない学生」はいないだろうか。教え,指導する立場にあると,そういった学生を見た時,「もっと勉強すればできるはず」と思いがちだ。しかし,成果が出ない背景には,勉強量だけではないさまざまな要因が存在し得る。本稿では,特にヒトの記憶に着目し,そのメカニズムと学習の関連について,認知心理学の観点から前後編の2回にわたって概観したい。前編である今回は,ヒトの記憶の基本構造を解説する。

記憶の多重貯蔵モデル

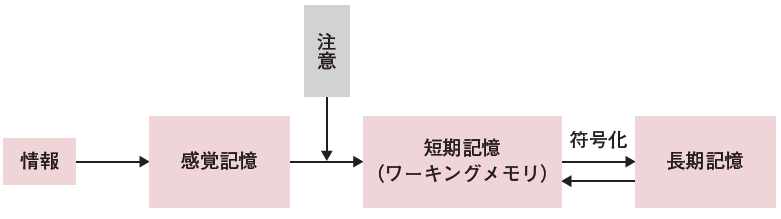

ヒトの記憶の基本構造に対する理解として,記憶の多重貯蔵モデル1)がある。このモデルによると,記憶は,保持時間の短い感覚記憶,短期記憶と,保持時間の長い長期記憶からなる(図)。ヒトが接した情報は最初に感覚記憶として取り込まれ,その中で注意を向けられたものが短期記憶に入る。そして,短期記憶の中で繰り返し(リハーサル)をされたものが符号化され,長期記憶に転送される。以下,記憶の多重貯蔵モデルの流れに沿って詳述していく。

ヒトが接した情報は感覚記憶として取り込まれ,その中で注意を向けられたものが短期記憶に入る。短期記憶の中で繰り返し(リハーサル)をされたものが符号化され,長期記憶に転送される。

◆感覚記憶

われわれの日常には,多くの情報が溢れている。そのうち,感覚器官を通じて入ってきた情報を正確に保存する大容量のメモリが,感覚記憶である。ただし,情報が感覚記憶に存在する時間は非常に短く,視覚情報は1秒,聴覚情報は2秒とされる。

◆注意

感覚記憶に保存された情報のうち,短期記憶に移行するものを選択する役割を果たすのが,注意である。注意とは,いわば「意識を向けること」であるが,その機能の一つに分割的注意がある2)。これは,注意を複数の対象に配分したり切り替えたりする機能であり,難しい作業や習熟していない作業を行う際には,多くの注意配分が必要となる。しかし,そもそも注意の容量には限界があるため,新しいことを考え,記憶するためには,なるべく他に配分する注意を少なくすることが望ましい。

これを学習場面に置き換えて考えてみると,いわゆる「ながら勉強」で,好きな動画や音楽を視聴しながらであったり,趣味のものをそばに置いたりして学習することは,その分だけ学習に向けられる注意配分を減らすことになる。そのため,学習に費やした時間などの努力相応の効果が得づらくなる可能性がある。

◆短期記憶

短期記憶とは,一時的な記憶のメモリである。多重貯蔵モデルが提唱された当初は,単に記憶を貯蔵しておく場所としてとらえられていた。しかし後に,ヒトの学習や理解といった認知活動を行う場所として認識され,ワーキングメモリ3)と呼ばれるようになった。短期記憶には,聴覚情報を処理する音声ループと,視覚情報を処理する視・空間スケッチパッドがあり,それぞれに容量がある。このため,聴覚情報同士,視覚情報同士を一度にたくさん処理しようとすると,情報の混同が起こりやすい。その結果,覚え違いや取りこぼしが増える。

このため学習場面においては,学習に関連しないものを見たり聞いたりしていると,学習した内容が曖昧になったり,学んだはずなのに思い出せなかったりすることが多くなる。

◆符号化

符号化とは,入力された情報を短期記憶で繰り返す(リハーサル)中で,処理しやすい形に変換し,長期記憶に貯蔵する過程を指す。この時の処理の深さと記憶の定着のしやすさの関連を示したのが,処理水準モデル4)である。このモデルでは,情報の本質的な意味を理解するといった深い水準の処理がなされた情報は記憶しておきやすいが,読み方や形式・形態をなぞるだけなどの浅い処理が行われた場...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

藤江 里衣子(ふじえ・りえこ)氏 藤田医科大学医学部医療コミュニケーション 講師

2004年東大教育学部教育心理学コース卒。09年名大大学院教育発達科学研究科心理発達科学専攻博士後期課程満期退学。同大大学院医学系研究科地域総合ヘルスケアシステム開発寄附講座助教を経て,19年より現職。臨床心理士,公認心理師。修士(臨床心理学)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。