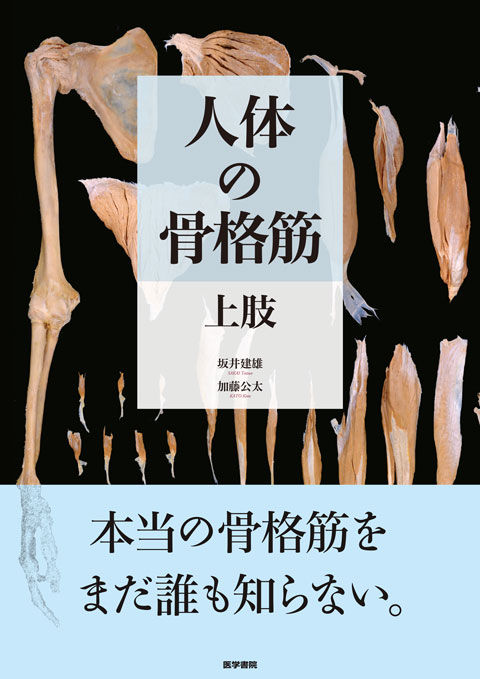

形態の観察を通して機能を解き明かす

比較解剖学と医療の邂逅

対談・座談会 皆川 洋至,遠藤 秀紀

2022.03.07 週刊医学界新聞(通常号):第3460号より

常設展示「UMUT オープンラボ――太陽系から人類へ」では,多様な動物の遺骨や剥製を展示している。

「動物の形態を徹底的に観察することで,進化の過程を明らかにしたい」。その一心から遠藤秀紀氏は,動物の遺体を集めて観察し,他の動物との比較によって進化の歴史科学的解明をめざす比較解剖学の実践を続けてきた。同氏の著した書籍に影響を受け比較解剖学に着目した整形外科医の皆川洋至氏は,人体の成長や機能に関する臨床疑問を解決する糸口としての援用を試みる。遠藤氏が実践する研究や研究姿勢に関する話題から,比較解剖学と臨床の接点が浮かび上がった。

皆川 30年ほど前,私はヒトの腱板の筋内腱に関する研究1)をしていました。その一環で霊長類の腱板を超音波装置(以下,エコー)で見てヒトと比較したいと考えたのですが,研究に必要なものではないこともあり,時間が取れず頓挫してしまいました。しかし興味を捨てきれず,論文を発表した後も調べ続ける中で先生の著書『哺乳類の進化』(東京大学出版会)2)にたどりつき,特にサルの解剖に関する記述に興味を抱いたのです。遺体の観察から動物の実態に迫る研究の奥深さに目を見張り,ずっとお会いしたいと思っていました。

遠藤 これまで関心を寄せていただき,うれしく思います。

皆川 私は整形外科医として臨床を続ける中で成長期の障害が増えていると感じ,子どもの骨格の成長と整形外科疾患の関係について疑問を持つようになりました。またヒトと比べて生後数年で成熟を迎えるキリンなどの動物では,成長の過程で骨格系に何か異常は生じないのか? これらの疑問に示唆を与えてくれるのが比較解剖学だと考えており,臨床疑問を解決するヒントにもつながると信じています。そこで本日は,比較解剖学の研究手法について伺い,臨床との接点を探れればと思います。

形態の観察・比較から何を求めるか?

皆川 まず,比較解剖学とはどのような学問領域か,改めて教えてください。

遠藤 今日的意味では,動物の形態を比較することで進化過程の解明をめざす学問です。しかし進化論以前の神学の時代に,フランスのキュヴィエによって形を記載,比較,総合する学問として高度に体系化され,生物の形の理解に大きな影響を与えました。アリストテレスの時代から知見が蓄積されてきた解剖学の,飛躍,発展として位置付けられます。

皆川 進化過程の解明に向けて,どうアプローチするのですか。

遠藤 収集した動物の遺体を解剖し,形態の観察や他の動物との比較から,その形態の意味を歴史科学として解き明かします。手法としては,遺跡の発掘や出土品に刻まれた文字の解読を通し,当時の政治や社会,文化を把握する考古学に近いイメージでしょうか。

比較解剖学も同様のプロセスをたどります。実験で再現できない時間の壁に,比較と総合から迫ります。例えば,骨の粗面や筋肉の走行,神経の分岐,それら一つ一つの部位を他の動物と比べます。形が背負う歴史と,それが担う機能を解釈し,実際の形態を得るまでの過程や意味を検討していくのです。動物は場合によって何億年という時間をかけ,種の存続を賭して進化を続けます。その結果生き残った動物の形には何らかの意味があるはずなのです。

皆川 研究の根底には,動物の形態に無意味な進化はないとの仮説があると。

遠藤 ええ。そして形態が担う機能を解釈し進化の過程を解き明かすためには,実際に動物にメスを当てて解剖し解釈するほかありません。そう考えて,私は解剖を行っています。

皆川 先生の実践する比較解剖学は,動物や生物全体を対象とした学問なのですね。一方でわれわれ医師が学んできた「解剖学」は,人体解剖学に特化し,臨床に活かすために正常像を理解するものでした。

遠藤 国内で解剖学と言えば,一般に医師をはじめとする医療職種のための職業資格教育のカリキュラムを指します。それは新しい知見を得るサイエンス本来の目的に沿うものではなく,実態は試験勉強の類です。医学部は医師養成が目的ですから,動物の進化の過程を解明しようとする解剖学本来の学問にならないのは致し方ないでしょう。

ただ国内では,サイエンス本来の目的が,実学を重視するあまり見落とされがちです。比べて欧米では医学部のみならず理学の分野でも解剖学が扱われます。自然科学の一分野として解剖学や形態学が位置付けられ,動物の進化を研究しているのです。一人の研究者として,国内でも基礎的な解剖学がより広がればと期待しています。

綿密な観察を通して見えないものを明らかにする

皆川 遠藤先生はサルやゾウ,パンダなど幅広い動物を研究対象とし,発見を成果として残しています。どこから研究の着想を得ていますか。

遠藤 先人の残した研究成果はもちろんのこと,ちょっとした雑談がきっかけになることも多いです。「あそことここのタヌキでは形が違う」との噂話があると,研究意欲が湧きます。

皆川 地域によって形が異なることが実際にあるのでしょうか。

遠藤 例えば傾斜地と平地に住むタヌキでは,肩甲骨の形状が微妙に異なります。遠目で見たらわか...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

皆川 洋至(みながわ・ひろし)氏 城東整形外科 副院長

「自身の専門領域を越え広範に学ぶ姿勢が医師にも求められる」

1989年自治医大卒。秋田県内の複数病院で勤務の後,米Mayo Clinicでの研鑽を経て,2004年より秋田大病院整形外科講師。06年米University of Texas Health Science Centerを経て,08年より現職。博士(医学)。運動器疾患へのエコーを用いた診療を世界に先駆けて提唱し導入した。

遠藤 秀紀(えんどう・ひでき)氏 東京大学総合研究博物館 教授

「比較解剖学のセンスが,臨床で体のトラブルに気付く力の向上に繋がる」

1991年東大農学部卒。92年国立科学博物館研究官,2005年京大霊長類研究所教授を経て,08年より現職。博士(獣医学)。動物の遺体を収集し,観察から進化の本質に迫る形態学的研究を続け,遺体科学を提唱。代表的研究に,パンダの第七の指の理論化。一般向け書物に『東大夢教授』(リトルモア),『人体 失敗の進化史』(光文社)など。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。