拡大を続けるフェムテックに医療者はどうかかわるのか

寄稿 重見 大介

2022.02.07 週刊医学界新聞(通常号):第3456号より

フェムテックを取り巻く現状と市場規模

最近,「フェムテック」という言葉を耳にする機会が増えている。フェムテック(Femtech)とは,「Female+Technology」からなる造語であり,女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するサービスやプロダクトを指す。これはドイツで2013年にリリースされた生理・排卵トラッキングアプリ「Clue」の開発企業の創業者であるイダ・ティン氏が,2016年頃に使い始めた言葉とされている。日本では2020年から「フェムテック」の言葉が頻繁に使われ始めたが,女性の健康を支援するサービスやプロダクトはもっと以前から存在しており,どちらかといえばよりビジネス的側面で急な盛り上がりを見せている印象だ。実際に,この1,2年でかなり多くのサービスやプロダクトが開発・販売されている。

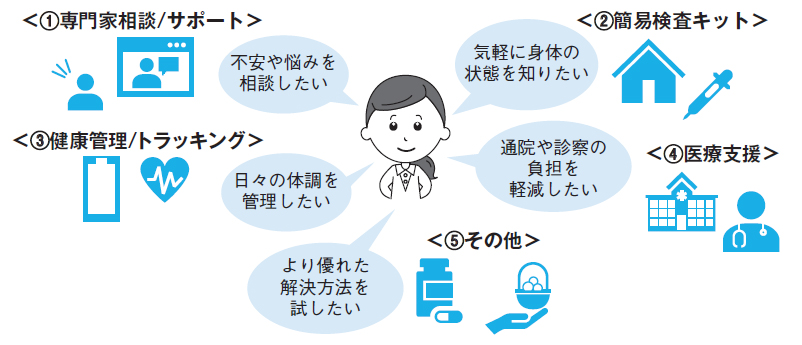

フェムテックは「女性の健康を改善・向上する」という狭義の意味合いを持って生まれた言葉と考えられているが,現在は厳密に言えばそれに該当しない製品やサービスも含めフェムテックと広く呼称されている状況がある。フェムテックに含まれる分野は,主に①月経関連,②不妊・妊孕性・妊活関連,③妊娠・出産・産後ケア関連,④更年期関連,⑤ウィメンズヘルスケア,⑥セクシュアルウェルネスの6つに分類できる。またアプローチの方法によっては,経産省が示す通り,図のような分類と各課題へのアプローチも考えられる。

①は不妊治療や更年期サポート,ヘルスケア相談など,②は排卵日予測や基礎体温の管理,不妊治療の管理,陣痛トラッキングなど,③は卵巣年齢チェックや腟内フローラチェックなど,④はオンラインクリニックなど,⑤はウェアラブル搾乳器や避妊ピル配達サービスなどが挙げられる。

昨今のブームには,「フェムテック」というキャッチーな言葉で類似企業やサービスをまとめることで,一般社会の中での認知を広げつつビジネス的な価値を増大させる意図的な背景が存在することは確かだろう。とはいえフェムテック市場は世界的な盛り上がりを見せており,2019年は世界で8億ドル以上の収益を上げ,約6億ドルのベンチャーキャピタル投資を受けたと報告されている1)。そして,2019年から27年にかけて年率およそ16%のペースで市場規模が拡大し,27年には600億ドル程度にまで成長すると試算されている2)。市場規模は増大傾向にあり,その流れは日本でも同様となるだろう。2022年1月現在,国内だけでも100を超えるサービス・プロダクトが提供されている。国内のフェムテック関連企業・サービスや実態については,2021年に経産省が公開した調査資料3)が参考になる。また,同省は2021年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」の間接補助事業者を公募し,20事業者が採択された4)。こうした動きからも,国が適切な形でフェムテック分野を推進すると考えられる。

医療・診療の枠組みを越えて女性の健康課題を解決する

筆者は一人の産婦人科医として,フェムテックの今後に期待している。これまで医療・診療の枠組みだけではなかなかアプローチできていなかった課題が,フェムテックの新しいアイデアやテクノロジーであれば,解決し得ると感じているためだ。

現時点では,日本国内で厚労省に認可されたフェムテックのサービスやプロダクトはない。そのため,FDA(米食品医薬品局)に避妊アプリとして認可されたスウェーデンの月経管理アプリ「Natural Cycles」を例に挙げて紹介したい。このアプリは,月経周期や排卵周期を把握・管理し,デジタルデータでユーザーの月経周期を精密に予測することで避妊可能な時期を見極めるものだ。これまで私たち産...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

重見 大介(しげみ・だいすけ)氏 株式会社Kids Public「産婦人科オンライン」代表/産婦人科専門医

2010年日医大卒。18年東大大学院公共健康医学専攻(SPH)修了。同年より株式会社Kids Public「産婦人科オンライン」にて,現職として産婦人科領域における遠隔健康医療相談サービスの代表を務める。「産婦人科×公衆衛生」をテーマに,さまざまな角度から女性の身体的・精神的・社会的な健康を支援する活動を行う。 TwitterID:@Dashige1

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。