マンガ×医療=∞!!

今日から始めるグラフィック・メディスン

対談・座談会 中垣 恒太郎,小比賀 美香子,福井 謙

2022.01.03 週刊医学界新聞(通常号):第3451号より

マンガコーナーは書店の一角,店舗によっては1フロアを丸ごと占めます。棚を眺めると医療を題材としたマンガもずらりと並びます。人気の医療マンガを余暇に楽しむ医療者も多いのではないでしょうか。実はマンガには,患者さんや多職種とのコミュニケーションを円滑にするチカラが秘められているのです。

本紙では,ナラティブ・メディスンとマンガ芸術が交差した「グラフィック・メディスン」(MEMO欄,以下GM)の国内普及を試みるアメリカ文学研究者の中垣氏を司会に,GMを実践する医師である福井氏と小比賀氏を交えた座談会を開催。マンガを読み,描くことで変わることとは?

中垣 私は医療と人文学をつなぐ医療人文学の研究を行っています。日本で数多く刊行されてきた医療マンガを文化資源として医療分野に応用したいと考え,2018年に日本グラフィック・メディスン協会を設立しました。当協会の活動にかねてご協力いただいている福井先生と小比賀先生のお2人から,GMとの出合いをお聞かせください。

マンガが人を笑わせ,寄り添わせ,育てる

福井 私は絵で周りを笑わせるのが昔から好きでした。友人のノートに落書きばっかりする子どもで(笑)。その後医師になって6年目に,岐阜県揖斐郡の久瀬診療所でへき地医療の研修プログラムを受けました。修了後に研修中の感謝の意も込め,その時の経験をマンガにして患者さんにお渡ししたところ,「面白い!」と涙が出るほど笑ってくれたんです。笑いは相手の緊張感をほぐしたり共感を生んだりします。「これを臨床に使わない手はない」と思いましたね。現在も,一般外来や在宅診療の場で病状説明にマンガを用いており,患者さんに笑ってもらうことに喜びを感じています。

中垣 知らず知らずのうちにGMを実践されていたのですね。

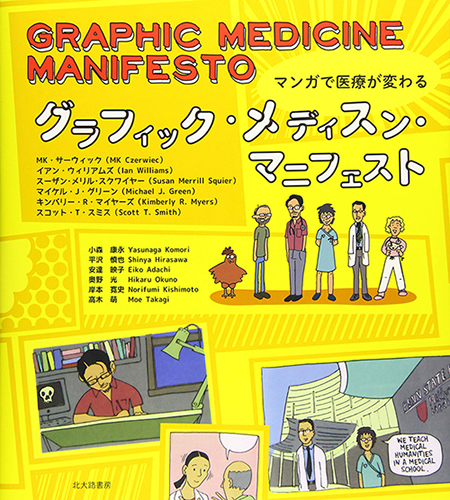

福井 ええ。GMという概念を知ったのは,参加した学会の書籍展示会場で偶然『グラフィック・メディスン・マニフェスト』〔MK Czerwiec,Ian Williams,他(著).小森康永,他(翻訳).北大路書房,2019〕を見掛けた時です。自分以外にも医療現場でマンガを使っている仲間がいると知り,うれしくなりました。

中垣 同書は,グラフィック・メディスン国際学会の中心メンバーがその実践例や学問的背景を詳細につづった書籍です。日々の診療への導入例のほか,医学教育への活用法なども記されています。

小比賀先生は,どのような経緯でGMに関心を抱いたのですか?

小比賀 現在の医学教育の在り方に疑問を抱いたことです。William Oslerは「医学はサイエンスに基礎づけられたアートである」との言葉を遺しています。しかし日本の医学教育はサイエンスに重きが置かれており,アートを学ぶ機会はほとんどありません。この状況を打開しようにも,医学生や若手医師の教育に携わる私もまたアートを習っていないため教え方がわからない。そんなときにGMの存在を知り,興味を持ちました。

中垣 サイエンスが個を集団として一般化する絶対的な学問であるのに対して,アートは個の違いを表現する相対的な視点を持ちます。同じ病気の患者さんでも,それまで歩んできた人生や家族構成が皆異なるように,誰1人として同じ人間がいないことを教えてくれるのです。小比賀先生がマンガに着目した理由もお話しください。

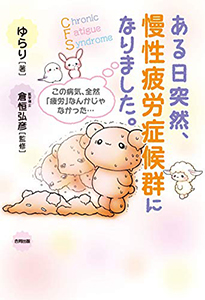

小比賀 日本人にとって身近で,感情移入がしやすいからです。大学病院の総合内科で診療している私は,慢性疲労症候群や線維筋痛症の患者さんを診る機会があります。これらの疾患は診断が難しいために,前医で医学的診断がつかず悩みや苦労を抱える患者さんも多くいらっしゃいます。診療に当たってはこうした気持ちを理解しているつもりでしたが,医療マンガ『ある日突然,慢性疲労症候群になりました。』〔ゆらり(著).倉恒弘彦(監修).合同出版,2019〕を読んで,患者さんは自分の想像以上の生きづらさを抱えていると知ったのです。「マンガは,患者の気持ちを強く伝えるポテンシャルを秘めているのか!」と衝撃を受けました。

福井 私も『くも漫。』〔中川学(著).リイド社,2015〕や『淋しいのはアンタだけじゃない』〔吉本浩二(著).小学館,2016-17〕という作品を通じてくも膜下出血患者や聾唖の方が見ている世界を知り,同じ病気や障害を抱える患者さんとの接し方が変わりました。

中垣 患者視点の闘病エッセイマンガは,医療マンガの中でも近年のトレンドです。原因不明の病に長い間苦しんでいた主人公が,病名を告知されたことによって,「ようやく自分の症例が特定された」と喜ぶ姿が印象深い作品もありました。診断名がつくことは時に患者さんにとって救いになります。マンガは病気そのものの苦しみのみならず,患者さん一人ひとりの細かな心情も表現し得るのです。

患者家族として,多職種の1人として描いてみた

中垣 GMの実践例には,医療者による回想録もあります。『グラフィック・メディスン・マニフェスト』の中心メンバーの1人であるMK Czerwiecは,1990年代にHIV/エイズの専門病棟の看護師として勤務していました。死に瀕した患者と接する日々のプレッシャーに対し,絵を描くことでリフレッシュしていたといいます。その様子はマンガによる回想録としての『テイキング・ターンズ』〔MK Czerwiec(著).中垣恒太郎,濱田真紀(訳).サウザンブックス社,2022〕に収められています。小比賀先生もマンガを描かれていると伺いました。どのような視点で創作されているのですか。

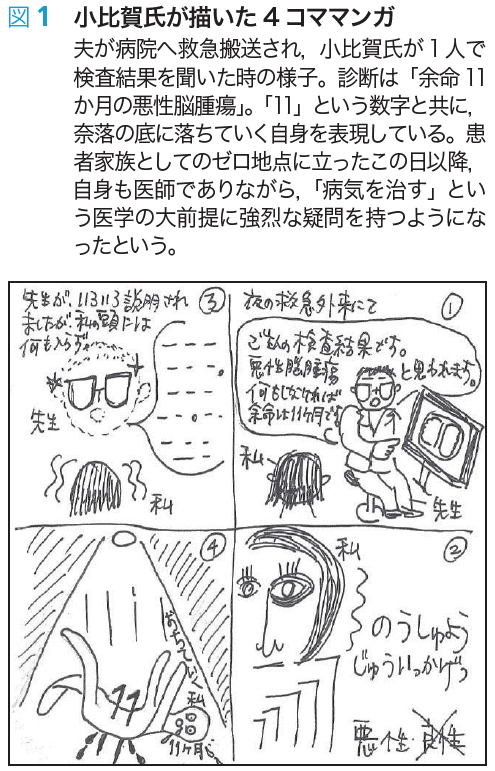

小比賀 私は患者家族・遺族として,回想録を描いています。私の夫は40歳で脳腫瘍を発症し,4年半の闘病の末亡くなりました。それから4年経った2020年頃から,いつも持ち歩いているメモ帳とペンで,当時の様子や感情を思い返す度に描き起こして気持ちを整理しています(図1)。

中垣 なぜ,文章ではなくマンガを選択したのでしょう。

小比賀 文章だと重くなり過ぎる感情表現が,マンガだと抽象化できるからです。言語化しにくい部分も生々しく表せられる。描くことにより,抱えていた心の“モヤモヤ”が軽くなることがあります。

中垣 文学研究者としての観点からも,マンガという視覚文化が人間の情動を表現するのに効果的である点に注目しています。例えば「○○されたような痛み」といった比喩的な表現とマンガはとても相性がいいんですよね。

加えて小説やエッセイより敷居が低く,読書会等の形で共有しやすいのも特色です。福井先生は地域の多職種を対象とした勉強会でマンガを取り入れているそうですね。

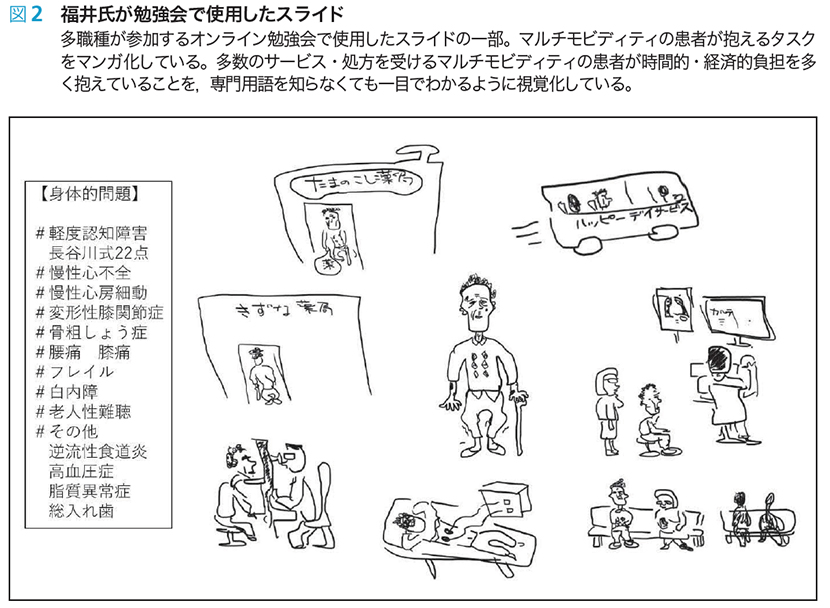

福井 ええ。在宅医療関係の医師や看護師,介護職,ケアマネジャーなど多職種が集まる地元の勉強会で,自作のマンガを活用しています。例えば,近年増えつつある多疾患併存(マルチモビディティ)の患者さんに対して,医療職が気をつけるべき点は何か。文章だけでは専門用語を多用し長々となりがちな説明が,マンガだと感覚的に伝わりやすいメリットがあります(図2)。

小比賀 いいですね。多くの身体的問題を抱える患者さんの状況が,頭に入りやすいです。

福井 勉強会後のアンケートでも多職種から好意的な感想が多く寄せられます。医師からも「こんな面白いことやってズルい!」と言われるほど(笑)。

中垣 エッセイマンガは描き手自身を客観視する点に特色がありますし,ユーモアの役割も絶...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

元気になるシカ!2――ひとり暮らし闘病中,仕事復帰しました 藤河るり(著).KADOKAWA;2018.

患者さんとのコミュニケーションにオススメ!

シカの似顔絵による闘病エッセイマンガの続編。抗がん剤治療直後の体の変化とそれに伴う戸惑い,日常復帰から仕事復帰まで術後5年を経てからの振り返りと現状に焦点が当てられています。思うように回復に至らない不安や仕事に対する焦りなど,「さらに続いていく新しい日常」の在り方を探る患者の胸中が丁寧に描かれています。

リウーを待ちながら 朱戸アオ(著).講談社;2017-19.全3巻

多職種での勉強会にオススメ!

新型ペストのパンデミックをめぐる物語であることから,コロナ禍であらためて注目されている作品です。未知の感染症に対し,いち早く異変を察知した内科医師・玉木涼穂は,疫学研究者や,海外を含むさまざまな医療従事者,陸上自衛隊とも連携しながら,事態の解明と収束をめざし奮闘します。医師としての職能を探求する物語でもあります。

「女医」カリン・ラコンブ――感染症専門医のコロナ奮闘記 Karine Lacombe,他(著).大西愛子(訳).花伝社;2021

医学教育にオススメ!

新型コロナウイルス感染症に対し,パリのサンタントワーヌ病院感染症科長として現場の最前線を指揮した医師の視点からの「グラフィック・リポート」。緊張が続く激務の中での医療従事者の心のケア,プライベートへの切り替えの側面も取り上げられています。作者はメディアでも積極的に発言し,女性医師としての啓発・教育にも尽力しています。

中垣 恒太郎(なかがき・こうたろう)氏 専修大学文学部英語英米文学科 教授

1997年早大第一文学部卒,2005年慶大大学院博士課程単位取得退学(文学修士)。大東文化大教授,フルブライト奨学金研究員などを経て,18年より現職。専門はアメリカ文学・比較メディア文化研究。人文学研究の応用可能性の観点から18年に一般社団法人日本グラフィック・メディスン協会を立ち上げ,協会代表を務める。

小比賀 美香子(おびか・みかこ)氏 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科総合内科学分野 講師

1998年長崎大医学部卒,2011年岡山大大学院修了。博士(医学)。米ワシントン大総合診療内科客員研究員などを経て,18年より現職。糖尿病を専門に内科医として勤務する傍ら,医学生や若手医師の教育にも携わる。夫を脳腫瘍で亡くした経験から,患者家族・遺族としてGMを実践している。

福井 謙(ふくい・けん)氏 モミの木クリニック 院長

2004年順大医学部卒。救急,総合内科,地域医療の研修を経て15年より現職。自身の出身地である福島県郡山市で,老若男女の幅広い患者さんに対し,午前中は一般外来,午後は訪問診療を行う。地域の医師会を通じて在宅医療を広める活動にも精力を注ぐ。診療時や地域の勉強会でマンガを活用している。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。