ヒトは再び月をめざす

対談・座談会 岩﨑 賢一,金井 宣茂,三丸 敦洋

2022.01.03 週刊医学界新聞(通常号):第3451号より

ギリシャ神話に登場する太陽神アポロンを冠し,月面着陸をめざした「アポロ計画」から約半世紀。アポロンと双子の兄妹である月の女神アルテミスの名を掲げ,月面基地の建設,そしてその先の火星をめざす計画が現在進行中だ(MEMO欄)。他方,2021年には民間人乗組員のみによる宇宙旅行も実現し,宇宙の存在はより一層身近なものとなった。

しかし宇宙空間が人体に及ぼす影響にはいまだ解明できていない部分があり,人類のさらなる宇宙進出には医学分野の関与が必要不可欠と言える。医師として臨床に従事した後,2017年12月から約6か月間,国際宇宙ステーション(International Space Station:ISS)でのミッションを果たした宇宙飛行士の金井氏,宇宙飛行士専属の医師であるフライトサージャンを総括する三丸氏,そして宇宙医学の研究者である岩﨑氏が,今後の人類の宇宙進出に医師がどう貢献できるかを議論した。

宇宙へ行くとヒトの体に何が起こるのか

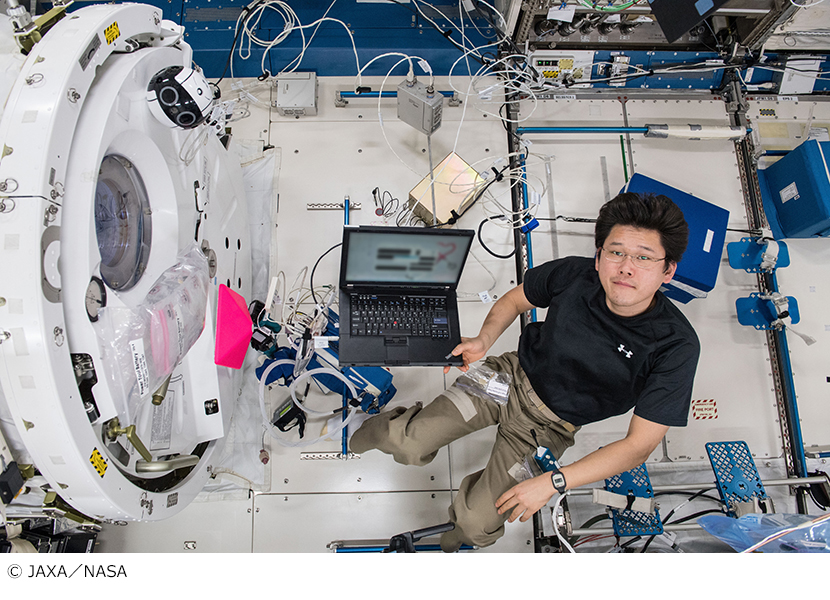

岩﨑 これまで数多くの宇宙飛行士がミッションに成功し,宇宙に関する新たな知見を得てきました。金井飛行士がISSに滞在している際には,「長期宇宙滞在がヒトの脳循環調節機能に及ぼす影響」(Cerebral Autoregulation)と題したわれわれの実験の準備にも協力いただいています(写真)。その一方で,宇宙空間が人体に与える影響には謎に包まれた部分がいまだ数多く存在し,微小重力や宇宙放射線,閉鎖環境による影響などについての詳細な研究が進められています。ヒトが宇宙に行くと何が起こるのか。実体験も交えつつ金井飛行士からご紹介いただけますか。

金井 まずは読者の皆さんが最もイメージしやすいであろう微小重力環境での体の変化からお話しします。あくまで個人的な体験談となりますが,微小重力環境への適応過程に大きな問題はありませんでした。ただし新しい環境に体が適応するまでには,期間に応じてさまざまな不調が現れます。1つは,微小重力環境に入った直後に現れる気分不良やめまいなどを指す宇宙酔いと呼ばれる症状で,一般的に数日間で症状は消退すると言われています。私の場合は,吐き気止めなどの内服を行っていたこともあり,嘔吐などの症状もなくスムーズに微小重力環境での生活を始められました。

続いて起こる体の変化は,下半身にプールされていた体液が,重力の影響がなくなったことにより体に均等に分布し,上半身の体液が地上よりも多くなるという体液シフトです。相対的に上半身に体液が多くなることでmoon faceと呼ばれる顔のむくみや,逆に脚が細くなるbird legsといった体の変化があります。また頭部への血流増加に伴い頭痛・頭重感,鼻閉といった不快症状があります。これらの体の変化や症状は,微小重力環境で数週間過ごすうちに循環血液量が調節され自然に軽快していくことが一般的ですが,完全になくなることはありません。私の体験では,微小重力環境で生活を始めた当初でも,頭重感や鼻閉などの不快症状は軽微で,業務に影響を与えるほどのものではありませんでした。

岩﨑 微小重力環境下では筋萎縮や骨量の減少も進むと言われていますよね。

金井 ええ。重力に抗って体を支える必要がないため,廃用性筋萎縮が進んだり,骨量の減少が進んだりします。こうした事実はこれまでの知見から明らかになっていたため,ISS内にはARED(Advanced Resistive Exercise Device)という大掛かりな筋トレマシンをはじめトレッドミルやエルゴメーターが設置され,週6日,1日2時間程度の運動に励んでいました。おかげで滞在前後での筋量・骨量の大きな変化は認められませんでした。

岩﨑 宇宙放射線の影響はいかがでしょう。

金井 ISSが周回する地球低軌道では,磁場によって宇宙放射線から守られているとはいえ,ISS滞在中の被曝線量は1日当たり0.5~1 mSv程度(地上の場合は1年間で2.4 mSv)に上ります。そのため生涯の被曝線量制限値(寄与生涯がん死亡確率が約3%となる被曝線量)を設定するなどの健康管理が徹底されています1)。けれども月・火星をめざすとなった場合は飛行期間の長期化によって被曝線量もおのずと増加しますので,対策は喫緊の課題と言えるでしょう。

岩﨑 最近では,SANS(Spaceflight Associated Neuro-ocular Syndrome)と呼称される,宇宙飛行の長期化に伴って発生する眼球や視覚の形態学的・機能的変化も注目されています。約300人の宇宙飛行士へ帰還後にアンケートを行った結果,短期滞在者の29%,長期滞在者の60%に遠見もしくは近見困難の訴え,さらには視神経乳頭浮腫や脈絡膜ひだ等の形態の異常変化の例も見つかり2),宇宙飛行では眼に影響があまり起こらないと考えていた宇宙医学の研究者たちを驚かせました。いまだ広くコンセンサスを得るような発生機序のエビデンスは得られていない状況です3)。

金井 長期宇宙滞在に伴う眼球・視覚の変化は,今後の月・火星ミッションに向けても大きな医学的課題の1つです。ISS滞在の宇宙飛行士に対しては,単純な視力検査だけでなく,眼底検査,眼球の超音波検査,OCT(Optical Coherence Tomography)など,専門的な診断技術を用いて宇宙飛行に伴う経時的な眼科的変化のデータ取得が行われています。またSANSの原因の1つとして脳血流増加に伴う頭蓋内圧上昇の可能性が挙げられており,岩﨑先生のチームによる研究から,宇宙飛行中の頭蓋内圧の変化に関するエビデンスが得られることを期待しています。

地上から宇宙飛行士を支える立役者の存在

岩﨑 では宇宙飛行士に起こる体調の変化に対し,JAXAはどのような介入をしているのでしょうか。有人宇宙技術部門で総括医長を務める三丸先生から教えていただけますか。

三丸 宇宙飛行士の健康管理は,多職種から構成される医学運用チームによってなされています。その中でも医師はフライトサージャン(以下,FS)と呼ばれ,航空宇宙医学の知識を有した人材が対応します。

岩﨑 具体的にはどのようなサポートを行うのでしょうか。

三丸 宇宙飛行士の日々の健康管理です。FSの役割は宇宙空間での健康上のアクシデントに対応するだけとよく誤解されますが,定期的な医学検査,リスクの高い地上訓練・打上げ時・飛行中等の医学支援,飛行後のリハビリテーション,精神・心理面のサポートなど,その役割は多岐にわたります。端的に表現すれば,宇宙飛行士を専門とする産業医のような存在ですね。

また飛行ミッションにアサインされた宇宙飛行士には専任のFSが1人指名されます。専任FSは,米テキサス州ヒューストンにあるジョンソン宇宙センターで行われる訓練にも帯同し,搭乗期間中に予定される宇宙実験の訓練や宇宙医学研究のデータ収集などにも立ち会います。その後,宇宙飛行中はもとより,帰還後のフォローを含め,数年にわたって健康管理を担います。もちろん専任FSだけで全ての診療科の医療問題をカバーできるわけではありませんので,適宜専門家へコンサルトしながら,全人的な介入を行っているところです。

金井 帰還後のフォローは特に重要だと思います。個人的には宇宙滞在中の体の変化よりも,帰還後の重力への再適応のほうが大変に感じましたから。いかに重力が人間の体にとって苛酷なものかを身に染みて味わいましたね。

岩﨑 それはどういう意味ですか?

金井 まずは体液シフトの問題です。微小重力環境に順応した体は,地上時よりも体内の循環血液量が減少していることから,そのまま重力環境に戻ると起立性低血圧が起こりやすくなります。予防のため地上への帰還の際には病院で用いられる弾性包帯のようなものを下半身に装着し,上半身や脳の血流を保つ工夫がされています。併せてISS離脱の直前にはタブレット状の塩を多量の水分と共に摂取し,体内に多めの水分を保つようにしています。

また宇宙滞在中は三半規管に対する刺激がない状態で生活しているため,帰還直後はちょっとした首の傾きや体位の変化によって激しい回転性のめまいが生じやすく,支えがなければ歩けない状態でした。平衡感覚の再適応は比較的早く,帰還後48時間ほどでめまいは軽快し,2週間もすると車の運転も許可されるほどに回復します。

先ほど筋量や骨量については比較的維持されていたとお話ししましたが,歩いたり,かがんだり,しゃがんだりといった筋肉を複合的に用いるような動きは...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

岩﨑 賢一(いわさき・けんいち)氏 日本大学医学部社会医学系衛生学分野 教授

宇宙医学の研究が進められていた日大医学部衛生学教室に医学生時代より足繁く通い,同教室で行われた宇宙医学関係のさまざまな活動に参加。1989年に同大を卒業し6年間麻酔科医として臨床経験を積んだ後,宇宙医学研究に専念するため同大医学部衛生学教室に籍を移す。同研究領域で著名な米テキサス大サウスウエスタンメディカルセンターにポスドク研究員として留学し,NASAのスペースシャトル医学研究ミッション(ニューロラボ,STS-90)に参加。2007年より現職。現在は宇宙飛行における脳循環や頭蓋内圧の変化に着目した研究を進める。日本宇宙航空環境医学会理事長。

金井 宣茂(かない・のりしげ)氏 JAXA宇宙飛行士/医師

2002年防衛医大卒。同年海上自衛隊に入隊し,自衛隊大湊病院などで外科医および潜水医官として勤務する。05年には米海軍潜水医学課程に留学。09年JAXAの宇宙飛行士候補者選抜試験に参加し,大西卓哉氏,油井亀美也氏と共に宇宙飛行士候補者に選定されJAXAに入社。2年間の基礎訓練を経て,11年にISS搭乗宇宙飛行士として認定される。15年ISS第54次/第55次長期滞在クルーのフライトエンジニアに任命。17年12月にロシアのソユーズ宇宙船でISSに向かい約6か月間滞在後,翌年6月に帰還。滞在中は,ミッションテーマの「健康長寿のヒントは宇宙にある。」に基づく各種利用実験活動に取り組む。

三丸 敦洋(みつまる・あつひろ)氏 JAXA有人宇宙技術部門総括医長

1985年防衛医大卒。陸上自衛隊に入隊後,医官として総合診療や外科の診療に従事。97年厚生省(当時)に出向し,特定疾患研究事業,難病対策などに携わる。2000年自衛隊中央病院に赴任し,心臓血管外科診療の傍ら医療情報システムの構築や病院管理にかかわる。06年陸上自衛隊行政医官として陸上幕僚監部衛生部医務保健班長,陸上自衛隊東部方面総監部医務官などを歴任し,災害医療,国際貢献活動に従事。その後,自衛隊中央病院救急科部長,同診療技術部長,自衛隊阪神病院長を経て自衛隊を退官。18年にJAXA入社後,1年間のトレーニングを行いFSの資格を取得する。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。