新年号特集 脳とAIをつなぐBCI──臨床応用はどこまで近づいているのか

医療応用の実現に向け産学で加速するBCI研究

寄稿 紺野 大地,栁澤 琢史

2022.01.03 週刊医学界新聞(通常号):第3451号より

米国の実業家イーロン・マスク氏が率いるNeuralinkは2021年4月に,同社が開発したデバイスを脳に埋め込まれたサルが脳活動だけでピンポンゲームをするデモを公開した(YouTube)。同社は2016年に創業後,数百億円の資金を調達し,驚異的な速さでBrain-Computer Interface(BCI)の開発を進め,数千チャネルで脳活動を計測・刺激できるコイン程度の大きさのデバイスを実現した。

これらの技術は1990年代から着実に開発が進んできたBCI技術の延長ではあった。しかし,脳に自動で大量の電極を植え付ける手術ロボットや,省電力で高性能な埋め込み型装置,実用化への明確なプランなどが,TeslaやSpaceXなども経営する同氏に対して抱くブランドイメージや,「人がAIと一体化する」という未来予想とも合わさり,大きな話題となった。

2021年には,臨床応用をめざす侵襲型BCIの研究開発でも大きな進展が報告された。特に深層学習(Deep Learning)などのAI技術を用いて,人が頭の中で思い浮かべた言葉を脳から高精度かつ高速に読み出す技術の進展は,重度麻痺患者の意思伝達をBCIによって実用的なレベルで再建できるターニングポイントとも言え,BCIの臨床応用の現実性を高めている。

本稿では侵襲型BCIを中心に過去のマイルストーンとなる研究を振り返るとともに,近年進歩が目覚ましい侵襲型BCIの最新研究を解説する。そして,BCIに関する日本の現在のプロジェクトを紹介したい。

侵襲型/非侵襲型BCIそれぞれの特徴は

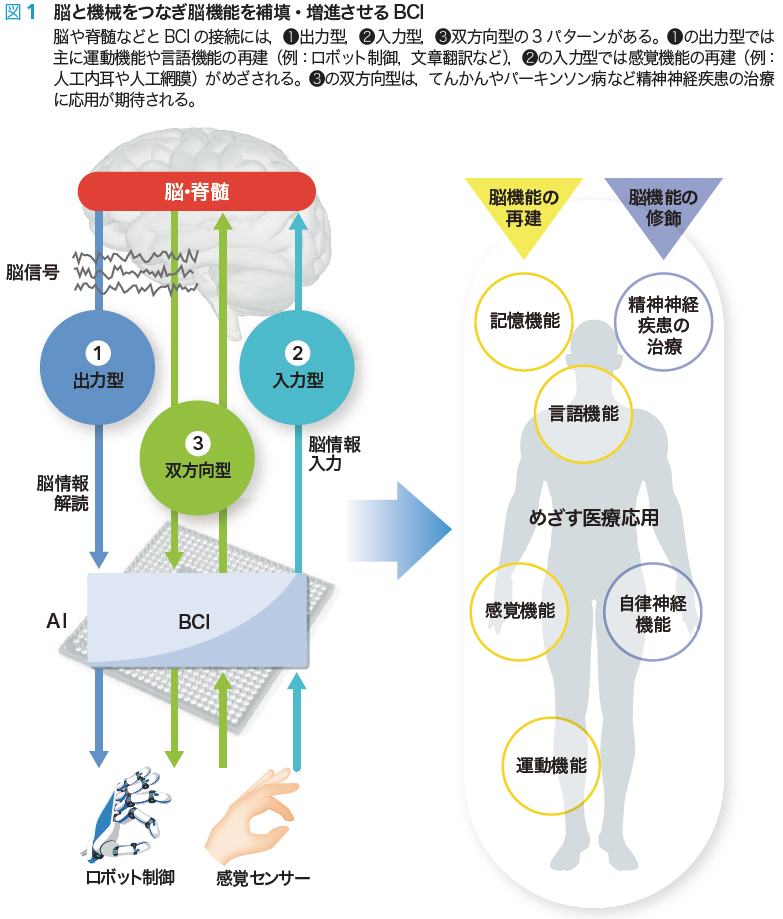

BCIとは,脳と機械を直接つなぎ,脳情報の読み取りや書き込みを通じて脳機能を補填・増進させる技術の総称である(図1)。例えば重度の運動麻痺がある患者でも,念じるだけでロボットアームや車椅子を動かしたり,コンピュータを制御して意思を伝えたりできる技術として臨床応用が期待されている。

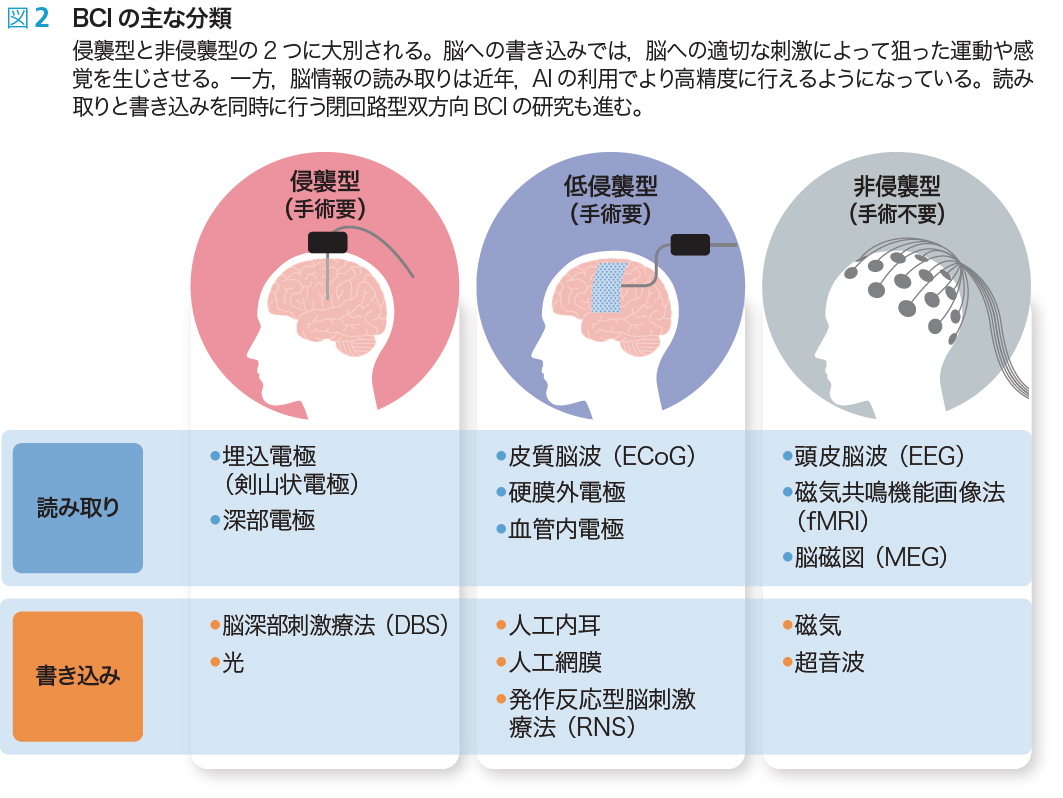

BCIは脳情報を読み取る手段により,①侵襲型BCIと②非侵襲型BCIの大きく2つに分類される(図2)。侵襲型BCIとは,脳信号の記録に手術を必要とするタイプであり,微小な剣山状電極を脳に刺入するタイプと皿状電極を脳表や硬膜外に置く低侵襲のタイプ(皮質脳波,Electrocorticography:ECoG)が一般的である。侵襲型BCIは手術を必要とする代わりに記録できる脳信号の質が良く,また近年のAI技術や体内埋め込み型デバイスの発展により,高い精度の脳情報を得られるようになったことから,医療応用が現実的な段階となっている。

一方,手術を必要としない非侵襲型BCIは,頭皮脳波(Electroencephalography:EEG)や磁気共鳴機能画像法(functional Magnetic Resonance Imaging:fMRI),脳磁図(Magnetoencephalography:MEG)などが用いられる。非侵襲型BCIは既にリハビリテーションなどに用いられ,本邦の「脳卒中治療ガイドライン」でも紹介されるようになった。

歴史に見るBCI研究 2つのブレークスルー

侵襲型BCIの研究は,運動に関連する基礎的神経科学の研究から発展した研究と,医療応用を見据えてNeural Decodingを基盤として発展した研究の2つに大別できる。図3の通り,1986年にGeorgopoulosらは運動野の神経発火頻度と上肢の運動方向との関係を明らかにし,神経発火頻度に応じたベクトルの集合で上肢の運動方向を推定できると示した1)。BCI研究の幕開けとなるブレークスルーである。さらにChapinらは,ラットが運動野の神経活動を制御して,自らが体を動かさずに機械を動かす学習ができると示した2)。これらの基盤的研究を受けて,2000年にはサルが念じるだけでロボットアームを操作してジュースを飲むことに成功し3),2006年には脊髄損傷患者がBCIを利用してコンピュータを操作できたと報告された4)。

いずれの研究も微小な剣山状電極を用いて神経細胞一つひとつの活動を計測することで高精度な運動情報を抽出し,高性能なBCIを実現している。しかし,剣山状電極の大きな課題は侵襲度の高さにある。微小な電極であるが,感染症や血管損傷のリスクがある他,時間の経過とともに電極自体の劣化や電極周囲の炎症反応のために,信号が劣化しやすい問題点もある。実際,これまでにヒトを対象に利用された場合の多くで,電極の劣化を受けて数年で抜去されており,臨床で安定して利用できないことが課題となっている。

そこで2010年代以降,侵襲型BCI研究のブレークスルーを後押ししたのがAI技術の進化だ。侵襲度の高さによるデメリットを補うため,より侵襲度の低いシート型の皮質脳波に,AI技術に基づくNeural Decodingを用いた手法が臨床応用を見据えて研究されてきた。皮質脳波は直径1~3 mmほどの電極をシート状に配置し,脳表に留置することで,神経活動を記録する。剣山状電極に比べると脳への損傷が少なく信号の安定性が高い5)。それに加え,広い範囲の脳活動を一度に計測できるメリットがある。剣山状電極に比べて得られる脳情報の質は低下するが,Neural Decodingを使...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

紺野 大地 東京大学医学部附属病院老年病科

栁澤 琢史 大阪大学高等共創研究院 教授

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。