Long COVIDに立ち向かう

コロナ後遺症を知り,All Japanでの対応を

対談・座談会 下畑 享良,髙尾 昌樹,石井 誠

2021.12.20 週刊医学界新聞(通常号):第3450号より

国内におけるCOVID-19の感染拡大から1年半が経過した。世界中でワクチン接種が進み,有望な経口治療薬が登場するなど,対応策が徐々に整備されつつある。一方で,治療後も症状が遷延するLong COVID(post COVID-19 condition,MEMO)が問題になっている。多様な症状が顕在し,そもそも適切な診断法や治療法も未解明なことから,診療が困難な現状にある。

Long COVIDについて現在どこまで明らかになっているのか。そして今後どのような対応が必要か。疾患を正しく認識し,医療者の叡知を結集してLong COVIDに立ち向かうことが求められる。

下畑 COVID-19流行の当初から,私は関連論文を読み込んで知見を集積し,SNSを通じて発信してまいりました。COVID-19が神経向性を持つウイルスによる感染症であることから,脳神経内科医の立場でも果たすべき役割があると感じたからです。現在問題になっているLong COVIDでは,呼吸器領域だけでなく脳神経領域を含む多様な症状が遷延します。医療者が領域を超えて連携し立ち向かわなければならない,まだ不明点ばかりの新しい概念です。

本座談会では,コロナ後遺症専門外来で診療に当たる脳神経内科医の髙尾昌樹先生と,診療と研究の双方でLong COVIDにかかわる呼吸器内科医の石井誠先生と共に,Long COVIDの現状整理を行います。

知られざるLong COVID患者の苦悩

下畑 患者さんは,どのような経緯で専門外来を受診するのですか。

髙尾 COVID-19治療後も持続あるいは新たに出現した症状に悩み,複数の病院を受診しても改善しないために来院する方が多くおられます。また他院で診察が難しいとのことで,紹介受診をされる患者さんも一定数います。

下畑 患者さんはどんな症状に悩んでいるのでしょう。

髙尾 物忘れや思考力低下,嗅覚障害が受診理由の大半です。他者から指摘されるほどの症状ではないものの,本人に違和感がある場合が多いようです。例えば,職場に復帰後,以前は難なく対応できたマルチタスクをこなせないことが自覚のきっかけになります。

下畑 Brain fogと呼ばれる症状ですね。認知機能障害の一種で,思考力・集中力低下,精神的疲労,不安などを含む概念です。応対に伴う一連の動作ができないのは,遂行機能障害と言ってよいでしょうか。

髙尾 そうですね。実際に認知機能検査を行うと記憶の障害が検出されない方も多いです。計画的・効率的に行動できなくなる遂行機能障害と表現するのがより適切な印象です。

石井 それからCOVID-19罹患前は健康だったにもかかわらず,罹患後は筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)に似た症状を来して日常動作が困難になる患者さんもいます。通常は検査所見に異常を認めないため,極端な場合,外来で診療する医師にも「気のせいだろう」と誤解されてしまうことがあります。

髙尾 そうなのです。しかし入院後の経過を診ていると,患者さんが本当に困っているのだと実感します。好調で退院準備のため荷物を片付け始めた翌日,ぐったりとして全く活動できなくなってしまう人もいるのです。

下畑 システマティックレビュー2)では,Long COVIDの運動不耐や疲労について,罹患後16~20週で13~33%が症状を有すると示されています。臓器障害・精神疾患・それ以外に由来する特発性の3つに分類できるようです。

石井 精神科に通院中の患者さんがやや多い印象は確かにあります。髙尾先生の施設では精神科医と協働していますか。

髙尾 はい。ただ精神科医もLong COVID以外の診療が忙しく,どうしても手が回らない部分があります。困っている患者さんがいる現実を前に,他科との連携をより強化していかなければなりません。そしてより効果的な診断や治療につなげるためには,データの集積と研究が必要です。

多様な症状が診療を難しくする

下畑 疫学については,どの程度解明されているのでしょう。関連する研究を石井先生から紹介してもらえますか。

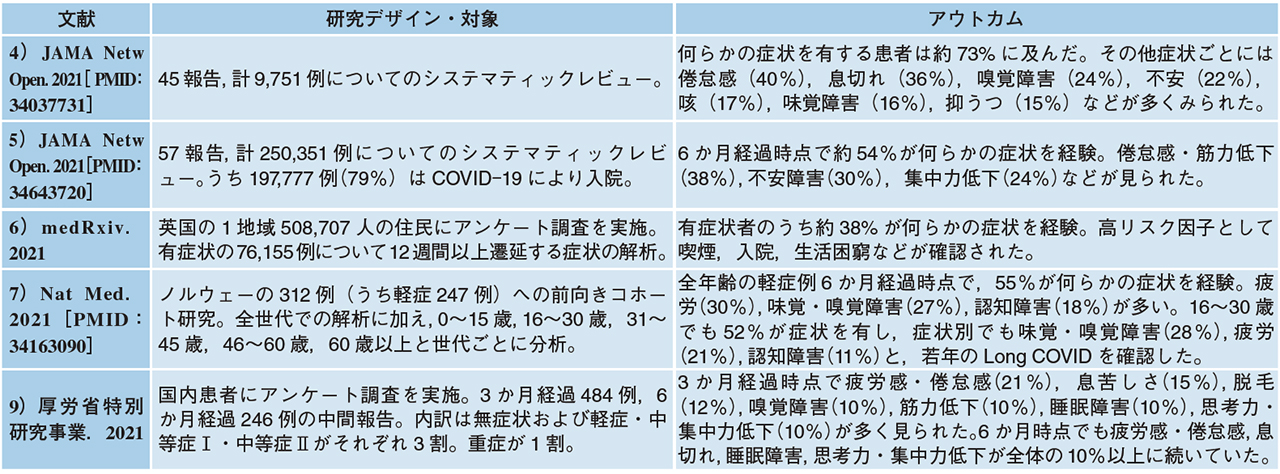

石井 Long COVIDという言葉自体は2020年5月頃から使用され始め,同年末頃から重要な報告が続いています(表)。まず英国から,10人に1人ほどが12週以上遷延する症状を有するとして,Long COVIDが問題提起されました3)。しかし実際はさらに多いと報告されています。例えば,システマティックレビューでは,発症後2か月あるいは退院後1か月経過時点で72.5%が何らかの症状を訴えた4)と示され,6か月時点で54.0%が何らかの症状を有したとの言及があります5)。また査読前論文ですが,大規模な地域住民調査6)では対象の37.7%に12週以上遷延する症状を何らか認めています。少なくとも感染者の約3分の1が,12週以上遷延する症状を認めると私は考えています。

下畑 関連してノルウェーからも興味深い報告7)がありましたね。自宅療養で済んだ軽症者に絞っても,6か月後,55%に何らかの症状が認められたとのことです。中でも16~30歳の若い患者で11%に認知障害が残ったのがショッキングでした。若い世代にもLong COVIDは起こり得ると確認されたのです。

どのような患者さんに症状が現れやすいかはわかっていますか。

石井 高齢,肥満,女性8)や喫煙,入院,生活困窮6)などが高リスク因子と海外の文献で示唆されています。

下畑 COVID-19急性期は男性が高リスクとされるのに対し,Long COVIDは女性が高リスクというのは興味深い点です。

石井先生らもLong COVIDに関する厚労省の特別研究事業9)に携わり,研究をされています。国内のデータに何か特徴はありますか。

石井 何らかの関連症状を1つ以上有する症例が,われわれの研究においても3~4割ほど存在しました。COVID-19発症後3か月経過時には疲労感・倦怠感が高頻度にみられ,息苦しさや脱毛が続きます。その後6か月経過時点では,約8割の人が「罹患前の健康状態に戻った」と回答しました。ただし疲労感・倦怠感,息苦しさ,睡眠障害,思考力や集中力の低下などの症状が続く方もいます。一定数がLong COVIDに長期間苦しんでいる事実が浮き彫りになっています。

下畑 重症度との関連はありますか。

石井 一般にLong COVIDの発症は重症度に必ずしも相関しないと言われます。しかし個別の症状に注目すると,国内データでも,嗅覚・味覚障害は酸素吸入がない中等症I以下のより軽症な患者に多く10),呼吸機能低下や筋力低下,息苦しさは肺炎を合併した重症者に多い11, 12)傾向があります。倦怠感は重症度を問わず上位に位置しており,重症度との関連は多種多様です。

下畑 多岐にわたる症状がさまざまな形で現れ,半年後も約2割が完全に回復しない。それらがLong COVIDの診療を難しくする要因だと改めて実感します。

有力な発症メカニズムの仮説

下畑 Long COVIDのメカニズムについてはどの程度解明されているのでしょうか。神経症状のメカニズムとしては,中枢神経のウイルス感染が示唆されていますが,実際の報告は多くないようです。

髙尾 やはりそうですか。米国をはじめ諸外国では多数例の解剖がなされ,脳への形態的変化がないものも多く報告されていますが,ウイルスが検出されたりされなかったりと,まだ病態がはっきりしていません。1例のみではあるものの,われわれが行った解剖例でもやはり形態的に顕著な異常は確認できず13),ウイルスが脳に直接浸潤するとは考えにくいと感じていました。

下畑 貴重な報告をありがとうございます。おそらく国内唯一の脳の剖検例でしょう。

Long COVID神経症状のメカニズムとして,有力説が2つあります。1つ目はウイルスが直接脳に感染するのではなく,全身の炎症が脈絡叢細胞を介し血液脳関門を超え,脳の中に神経炎症が起こった結果,神経変性疾患類似の変化が起こるとの仮説です14)。論文では,患者さんのサイトカイン分析で詳細がわかると指摘されており,当院で実際にサイトカイン分析を行った結果15)からも有力だろうと考えています。患者さんは意識障害や失語・失書が生じており,Long COVIDの重症例と言えます。

もう1つは自己抗体が悪影響を与えているとの指摘です16)。特に中等症以...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

下畑 享良(しもはた・たかよし)氏 岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経内科学分野 教授

1992年新潟大医学部卒業後,94年同大脳研究所神経内科に入局。2001年同大大学院医学研究科博士課程修了。米スタンフォード大客員講師,新潟大脳研究所神経内科准教授などを経て,17年より現職。「COVID-19ワクチンに関する日本神経学会の見解」を取りまとめる担当理事を務め,日本医学会連合COVID-19 expert opinion working groupに参加するなど,専門分野からCOVID-19への対応を続ける。

髙尾 昌樹(たかお・まさき)氏 国立精神・神経医療研究センター病院 臨床検査部・総合内科 部長

1990年慶大医学部卒業後,同大内科入局。92年水戸赤十字病院内科。94年慶應義塾大学医学部内科(神経内科)。99年米インディアナ大学神経病理,アルツハイマーセンターフェロー。慶應義塾大学医学部講師,東京都健康長寿医療センター神経病理研究部部長,埼玉医大国際医療センター神経内科教授を経て, 20年より現職。同院では21年6月にコロナ後遺症専門外来が開設され,精神科をはじめ他科の医師と協働しながら診療に当たる。

石井 誠氏(いしい・まこと)氏 慶應義塾大学医学部 呼吸器内科 准教授

1996年慶大医学部卒。さいたま市立病院内科医長,米ミシガン大病理学教室免疫プログラム博士研究員等を経て,09年より慶大医学部内科学助教。12年同大講師,19年より現職。慶大病院COVID-19診療チームの副責任者として,急性期から後遺症まで長期的な患者フォローを行う。並行して厚労省特別事業やAMED事業などにてCOVID-19とLong COVID双方の研究を多数担う。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。