看護記録の効率化で個別性の高いケア提供をめざす

対談・座談会 水流 聡子,磯 雅子,森川 祐美

2021.10.25 週刊医学界新聞(看護号):第3442号より

看護の現場では長時間労働が長年の問題になっている。看護師の担う多数の業務の中でも,超過勤務の多くを占めるのが看護記録の作成だ。そこで,医療の質・安全性向上を目的に開発された「患者状態適応型パスシステム(PCAPS)」が,記録の効率化による看護師の負担軽減を実現するため実装された。本システムを早期から導入し看護記録改善の実践を続ける施設において,看護記録がどう変わったのか。そして質の高い看護の実現に向け,今後どのような取り組みが必要なのか。本座談会では,PCAPS開発者の一人である水流聡子氏を司会に,奈良県立医科大学附属病院と東京臨海病院の看護管理者2人が意見を交わした[関連記事]。

水流 私はシステム開発の立場から,医療の質・安全のためのマネジメントに携わってきました。看護の現場で長年問題となっている看護師の長時間労働は,疲労によるヒューマンエラーにもつながり重大な事故を引き起こしかねません。そこで慢性化した超過勤務の中でも,割合の高さが印象的だった看護記録の改善を第一目標に据えました。

実際にはどのように記録がなされていたか,現場を管理するお2人の立場から改めて教えてください。

森川 看護師は,患者さんについて気付いた点を網羅するように記載に励んでいました。どうしても文字数が多くなりやすく記録の作成に多くの時間を要し,超過勤務の原因になっていたのです。情報量が多いことで,後から見返した際に重要な情報を把握するのにも時間がかかり,記録の有効な活用にも課題がありました。

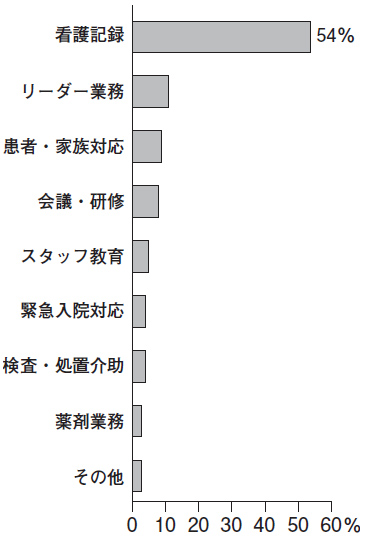

磯 当院でも同様です。超過勤務の理由を調査したところ看護記録が 54%を占めており,他の要因を大きく上回りました(図1)。時間外だけで1人につき1日2時間以上を要する実態が明らかになったのです。実際,日勤の看護師が20時近くになっても看護記録を作成している場面をよく見掛けました。

PCAPS導入前の2017年4月~12月の超過勤務理由について,看護師280人に調査を行った。回答は自己申告,複数回答可。

水流 看護記録の作成が超過勤務の大部分を占める原因には,記録作成における構造的な問題があります。

磯 ええ。ベッドサイドでの患者さんのケアが優先されるのは仕方ないものの,終業後に記録の作成が開始されていたのです。日中に観察した患者さんの状態や気付きを思い出しながらの記録は効率が悪い上,そもそも一日の仕事を終え疲れている状態での作業では思考が働きません。業務改善委員会でも問題視されていたのですが,なかなか解決に至りませんでした。

森川 自由記載の内容が多かったことも原因の一つだと考えます。アセスメント力や文章力には個人差があります。新人の看護師では,そもそも何を書いたらいいかわからずカルテの前で固まってしまい,余計に時間がかかることも多かったでしょう。検査値等は共通して記載するものの,患者さんについて気付いたことの中で何を書くかは看護師それぞれで異なっていたのです。

個別化された質の高いケア実践のために

水流 提供するケアが看護師によって異なれば,ケアの質は担保できません。そのためシステムによるケアの標準化も必要だと考えました。質の高い看護実践のためには,その土台となる基本的なサービスの提供が必要になるからです。

磯 誰が対応に当たっても最低限必要なケアを提供できることが,看護における土台となるでしょう。看護師は自分が看たことのない疾患の患者さんでも,必要なケアを漏れなく実践しなければなりません。

水流 システムによる負担の軽減とケアの標準化で看護の土台を確立した後に実現したい質の高い看護,つまり看護におけるエクセレントサービスとはどのようなものか。開発に当たり実施した看護師へのヒアリングを通して,私は患者が喜びを感じられるケアだと考えています。森川さんは,その実現のためにどのような実践が必要だと考えますか。

森川 患者さんごとに個別化したケアの実践です。たとえ同じ疾患でも,患者さん一人ひとりに必要なケアは異なります。患者さんごとにきちんと観察を行い,必要なケアを足したり引いたりすることが理想だと考えています。

水流 記録の効率化で超過勤務を減らし,ケアの標準化で看護の土台を確立する。そして患者ごとに個別化された質の高い看護の実践につなげる。この最終目標を達成するために活用したのが,PCAPSです。PCAPSは良質なチーム医療の設計書を可視化・構造化・標準化するモデルであり,そのモデルを用いて多様な疾患治療別の標準計画書を作成し,患者状態に適用させた現場運用を支援するシステムです。

記録の効率化と標準化を可能にするシステム

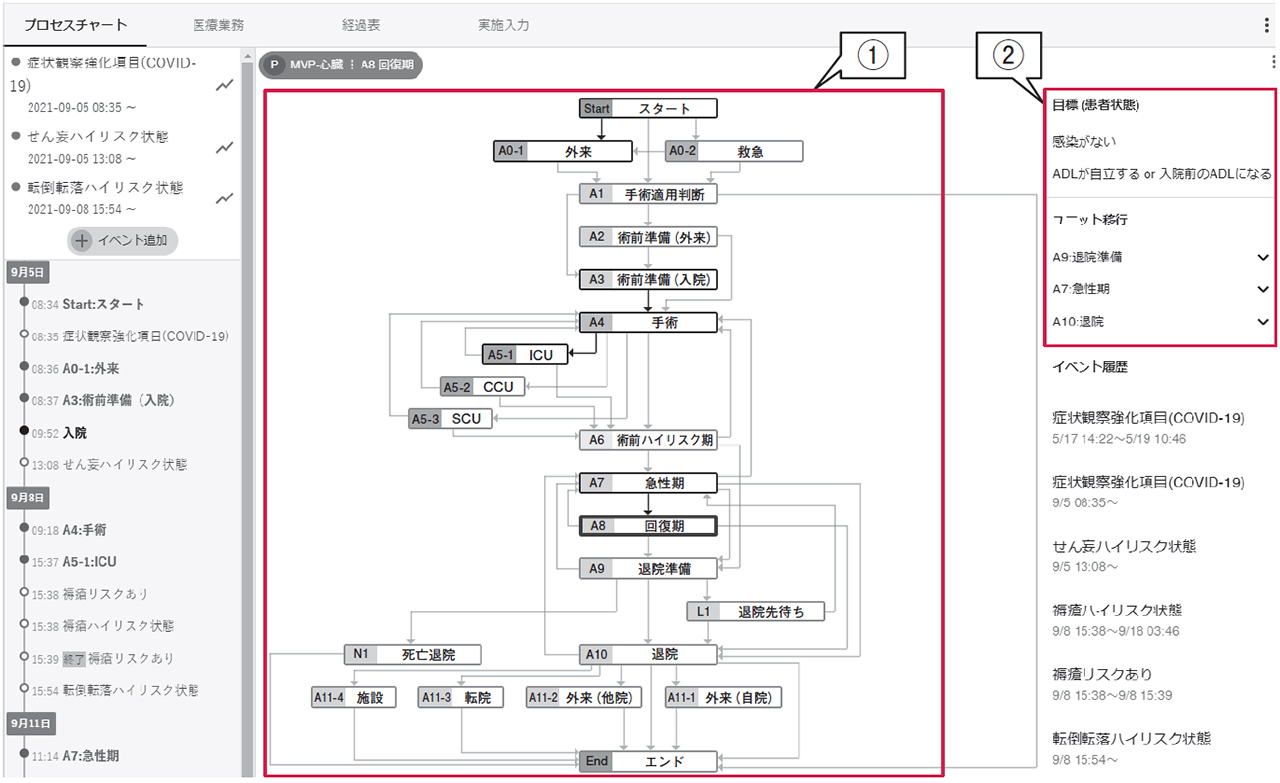

水流 PCAPSは患者状態の変化に着目し,個別の状況に合わせて分岐するのが特徴です(図2)。今回実装したPCAPSでは,患者状態別のユニットが連結された「プロセスチャート」と,治療を阻害したり疾患を重症化させたり,全身状態を悪化させたりする「イベント」の組み合わせにより,患者の状態と経過を俯瞰できます。患者に適用されたプロセスチャートに基づき,患者の目標状態に応じて次に移動する可能性のあるユニットが提案されます。それに加え,医療者が観察結果を基にユニット内の観察項目やケア行為を追加・削減できるため,患者個別の看護計画を効率よく立てられます。

PCAPSは①プロセスチャート,②ユニットの2つで構成される。プロセスチャートは,外科であれば術前→手術→術後ハイリスク期→急性期→回復期→退院準備→退院など,患者がたどる臨床経路を示す。ユニットは経過に応じて変化する患者の状態に対し,疾患や治療ごとに必要な観察項目やケアを紐づけたもの。ユニットの目標である患者状態を達成すると,移行可能な次のユニットが提案される。ユニットは医療者が観察に応じて追加することもできる。

森川 そこが従来のクリニカルパスとの違いですね。これまでは,時系列をベースにして必要な治療やケアがあらかじめ設定されていました。行うべき観察やケアを漏れなく実践できるものの,患者さん個別のケアを実践するのは困難でした。患者さんの状態は,治療の状況に応じて多様に変化するからです。

水流 ケアの個別化だけでなく,疾患や治療に対して必要な観察項目とケア項目がユニット内に提案されることで,標準化にもつながります。さらに記録を効率化する観点では,観察結果や実施したケアを対象リストから選択できるため,ベッドサイドで患者さんのケアをしながら記録の逐次入力が可能になります。

患者さんに必要な観察項目の選定には,奈良医大病院の医師,看護師の皆さんの協力を得ました。具体的には,疾患ごとの症状,侵襲的処置が引き起こす問題(合併症),薬剤による有害事象の3つの観点から項目を列挙してもらい,看護師が行うべき観察の網羅をお願いしました。

森川 私たちはまず各疾患のガイドラインを基に必要な項目を挙げたものの,それだけで全てが網羅できるわけではありません。背景も病状もさまざまな患者さんに対応するために院内で実際に行われている治療やケアについて,挙がった項目をベースに医師や認定看護師の協力を得ながら一つひとつ確認し,最終的に733のコンテンツが実装されました。現在も年に一回,大規模な見直しを行っています。

水流 ここで注意した点は,施設特異性です。コンテンツが奈良医大病院でしか利用できない独自のものとなるのを防ぐため,さらに東京臨海病院をはじめとした複数施設で確認した上で,各施設への導入を行いました。

磯 当初,現場の看護師からは「こんなに膨大な項目の観察やケアはできない」という声が上がりました。しかし,それらは既にベテランの看護師が実践していることなのです。経験豊富な看護師の頭の中で,観察やケアがどう展開されているかをPCAPSが可視化していると言ってもよいでしょう。

水流 可視化された観察やケアをお手本として利用した上で,担当看護師らの観察を基に患者個別の看護計画を作成できれば理想的です。疾患や状態に紐づけて残せるコメント機能や,患者の状態に合わせたユニットの移動とイベントのON/OFFによる調整機能を活用してほしいと思います。

超過勤務の改善状況と導入後に見えてきた課題

水流 お2人の所属する病院では,PCAPSを活用した看護記録の改善に着目し,早期から導入していただいています。PCAPS実装後,看護記録に要する時間について現場の改善状...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

水流 聡子(つる・さとこ)氏=司会 東京大学総括プロジェクト機構 「Quality とHealthを基盤におくサービスエクセレンス社会システム工学」総括寄付講座 特任教授

1981年広島大教育学部卒。1985年広島大医学部医学科助手(公衆衛生学),1996年同大医学部保健学科助教授,2003年東大大学院工学系研究科助教授,2008年より同大医療社会システム工学寄付講座特任教授,2021年6月より現職。医療情報学,看護情報学,病院管理学,看護管理学,公衆衛生学,医療経済学,リスク研究学などを経て工学系に移り,臨床知識および医療業務知識の構造化研究を多数の病院・介護施設と展開している。

磯 雅子(いそ・まさこ)氏 東京臨海病院 看護師長

1989年長岡赤十字看護専門学校卒。日本赤十字社医療センター,東邦大医療センターを経て,2002年に東京臨海病院に入職。仕事の傍ら慶大文学部卒,2012年埼玉県立大保健医療福祉学研究科修了。修士(看護学)。2017年,第21回日本看護管理学会でPCAPSを知り,看護部長とともに導入に向けて院内での働き掛けを行う。2019年よりシステム専従。

森川 祐美(もりかわ・ゆみ)氏 奈良県立医科大学附属病院看護師長

1988年奈良医大附属看護専門学校を卒業後,同大附属病院に入職。2007年より現職。PCAPS研究会に参加していた医療情報部の医師,看護部長,看護部の主導で進められた院内へのシステム実装に参画。現場の看護師らへのシステムに関する教育を行う。PCAPSのコンテンツ実装に必要な項目の選定など,開発段階から深くかかわる。

玉本 哲郎(たまもと・てつろう)氏 奈良県立医科大学附属病院 医療情報部部長/病院教授

1994年奈良医大卒。2000年同大大学院修了。医学博士。2013年同大准教授(放射線腫瘍医学),2017年より現職。総合医療情報システムの管理・運営・開発とともに診療情報管理を行うことで,安心・安全でスムーズな医療の提供をめざす。主な資格は,放射線治療専門医,核医学専門医,社会医学系専門医,産業医,上級医療情報技師,医用画像情報専門技師,診療情報管理士,他。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。