メディアアートで医療安全教育の実践を(山口悦子)

寄稿 山口 悦子

2021.09.27 週刊医学界新聞(看護号):第3438号より

日本に住む私たちにとって,アニメやマンガ,ゲームは幼いころから身近な存在です。これらは「メディアアート」や「メディア芸術」とよばれることがあります。明確な定義はない1)そうですが,本稿では「メディアアート」を,映像技術や電子・通信技術,デジタル技術などの現代の科学技術を媒体とした表現活動に対して用いることにします。

患者と医療者の学習効果を向上させる

私は小児がん専門の医師を経て,2009年に医療安全の仕事に就きました。私たち医療安全管理部門の仕事は,大きく①安全管理体制の構築,②医療安全に関する職員への教育・研修の実施,③医療事故を防止するための情報収集・分析・対策立案・フィードバック・評価,④医療事故への対応,⑤安全文化の醸成の5つとされています2)。①は土台づくり,④はいざというときのサポートです。⑤は①~④の結果であり,目的であり,ミッションです。日常の中心業務は②と③であり,「医療安全教育」といわれる私たちの主業務です。日々の教育や訓練が安全文化を作ります。いわば私たちは「病院という学校」の教師です。

教師として私たちは,生徒,言い換えると病院職員たちが楽しく主体的に学び,自律的に望ましい行動を取ることができるように,支援と指導とを工夫しなければなりません。そこで小児がん患者や経験者に向けた教育で培ったアニメーションやアドベンチャーゲーム制作3, 4)の経験を生かし,医療安全教育の学習効果を高めるためにメディアアートを応用しようと思い付きました。以下ではその一部をご紹介します。

◆転倒予防にアニメーションを活用

看護師がしばしば頭を悩ませる事故に「患者さんの転倒」があります。病院では不慣れな入院生活での転倒を防止するためのさまざまな対策が取られます。その一つが入院中の転倒の危険性とその防止について,患者さんやご家族に理解してもらえるように説明することです。多くの病院でパンフレットや文書が作成されていると思いますが,当院では患者さんがより理解しやすいように2013年に患者教育用アニメーション「転倒撲滅シアター」を作成しました(図1)。

①患者がベッドから降りようとするが,バランスを崩し転倒する。②「遠慮せずにナースコールを押してくださいね」とキャラクターが呼び掛ける。

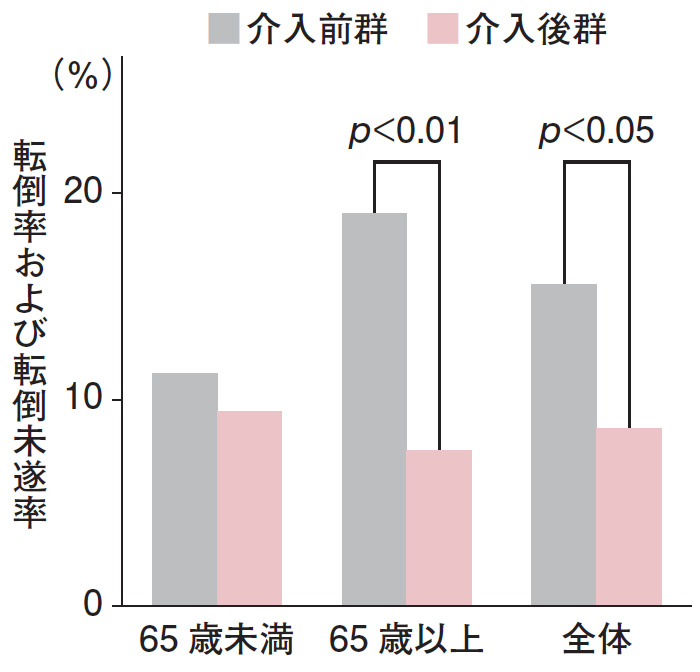

これまで実施してきた口頭説明だけでは,注意事項が伝わりにくいと感じていたため,口頭説明に加えてアニメーションを視聴してもらいました。そして口頭説明のみの患者さんを介入前群(n=302),アニメーションを見た患者さんを介入後群(n=267)として比較したところ,特に65歳以上の患者さんでは転倒率および転倒未遂率が有意に減少しました(図2)5)。

アニメーションは,実写に比べて注意点や危険な点を強調しやすい利点があります。一方,表現によっては患者さんの不安や恐怖をあおる可能性もあることが示唆されています。そのため,制作には工夫が必要であることもわかりました5)。

◆静脈血栓塞栓症予防にノベルゲームを活用

深部静脈血栓症と肺塞栓症を合わせた静脈血栓塞栓症は,マニュアルだけ整備してもリスク評価や予防策の徹底に手を焼く病院が多いのではな...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

山口(中上) 悦子(やまぐち(なかがみ)・えつこ)氏 大阪市立大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部部長/病院教授

1990年山口大医学部卒。大阪市立大発達小児医学(小児科)などを経て,2009年より同大病院の安全管理部門専任医師に着任。18年より病院教授,19年より同院医療の質・安全管理部長。アートミーツケア学会理事,日本医療の質・安全学会代議員などを務める。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。