研修医も一人の立派な教育者

寄稿 橋本 忠幸

2021.07.12 週刊医学界新聞(レジデント号):第3428号より

「研修医や専攻医は指導医である」。この言葉を見てどう思うでしょうか。「いやいや,彼ら彼女らは学ぶ側でしょ」と思うかもしれません。確かに彼ら彼女らは学ぶ側です。しかし,研修医や専攻医のような実際に臨床の最前線で働いている彼ら彼女らこそ,教育の現場で重要な役割を担っていることがさまざまなデータからもわかっています1)。

ところで,皆さんにとって最も思い出に残っている指導医は誰でしょうか。教授や部長クラスの大御所,医局長といった中堅,数年上の先輩,ひょっとしたら学年が1つだけ上の先輩,そんな人もいるかもしれません。私の場合,最もお世話になり,いろいろ教えてもらったのは2つ上の先輩専攻医でした。しかし,この認識は私だけではないようです。同じような問いを世界中の臨床教育機関で行ったところ,先輩研修医が最も重要で思い出に残る指導医であった,とする報告があります1)。なぜこのような結果が導かれるのか。根本にはRaTs(Residents as Teachers)という考え方があります。

「ちょい先輩」が臨床教育上,重要なピースに

Near-peer teacherという言葉はご存じでしょうか。Peerは同僚,nearは近い,合わせて近しい同僚となります。そしてteacherは指導医です。そこで私はNear-peer teacherを「ちょい先輩」と呼んでいます。そしてその「ちょい先輩」が臨床教育上,重要だとされているのです2)。背景には「知識や経験の近さ」と「時間や空間の近さ」という2つの「近さ」があります。

◆知識や経験の近さ

「知識や経験の近さ」とは,わからないことがわかる,ということです。もう少し詳しく説明しましょう。皆さんが子どもに自転車の乗り方を教えることになったとします。自分がどうやって乗れるようになったか,うまく伝えられますか。なかなか難しいのではないでしょうか。恐らくそれはあまりに当然で,昔に習得したため言語化しにくいからだと思います。同じ現象が臨床指導の場面でも起こります。

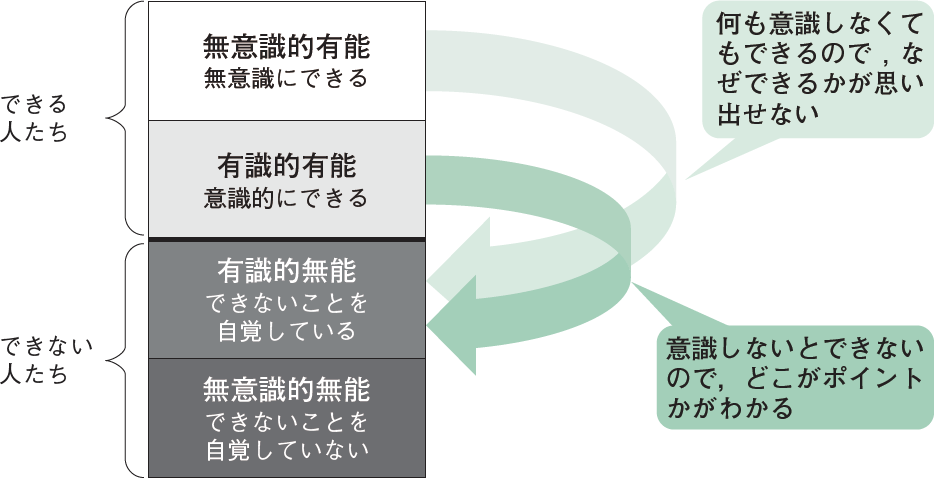

何が起こっているかを把握するには,「習得の4段階」(図)3)という理論で考えるとわかりやすいでしょう。この理論は段階モデルで,初心者から熟達者になるまでの道筋を表します。ここでポイントなのが,同じ「できる」のステージにいる「無意識的有能」と「有識的有能」の違いです。「無意識的有能」の段階にいる指導者は,自分がかつてどのようなことに注意していたかをあまり覚えていません。ちょうど皆さんが自転車に乗れるようになったコツを思い出せないのと同じです。臨床指導の場面でも「何がわからないのかわからない」「なぜできないかがわからない」となってしまいがちです。この段階にいる指導者たちはいったん「有識的有能」の段階まで降りないといけません。手順を分解したり,指導書を読んだりして,「あぁ,そうだった」と思い出す必要があります。そのため,有識的有能の立場にいる研修医や専攻医が,「わからないことがわかった」プロセスを交えながら教えることが,有用と考えられるのです。

◆時間や空間の近さ

先輩研修医や専攻医は,外来や会議などで忙しいベテラン指導医よりも一緒にいる時間・空間を長く共有できます。当たり前のようですが,これは意外に重要です。なぜなら職場での評価は直接観察が原則です4)。一緒にいる時間が長ければその分観察できる時間が長くなるのは当然ですし,指導も行えます。また指導法の1つでもあるフィードバックはなるべく早めに行うことが重要ですので,こちらも一緒にいることで容易に実施できます...

米国で加速するRaTsプログラムの導入

こ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

橋本 忠幸(はしもと・ただゆき)氏 橋本市民病院総合内科 副医長

2010年大阪医大卒。和歌山県立医大病院にて初期研修,12年飯塚病院総合診療科で後期研修,チーフレジデントを経て15年より現職。19年米ジョンズホプキンス大公衆衛生大学院修士課程修了。17年より専攻医や若手指導医を対象としたRaTsフェローシップを開催し,指導力養成に励む。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。