リスクコミュニケーションで皆が望む社会をめざす

対談・座談会 武藤 香織,田中 幹人,奈良 由美子

2021.04.19 週刊医学界新聞(通常号):第3417号より

複合的なリスクであるCOVID-19では,あらゆる層の人が不利益を受けている。このリスクに立ち向かうために,リスク情報とその見かたの共有を目的とするリスクコミュニケーションはどう実践されるべきか。厚労省や内閣官房,東京都などの行政機関でCOVID-19対策に深くかかわる3氏が,リスクコミュニケーションの実践と課題を多方面から議論した。

(2021年3月2日Web収録)

武藤 COVID-19の流行と対策が1年以上続く中で,リスクコミュニケーションは課題であり続けています。

本座談会では,科学技術にまつわるリスクについてメディアを介した研究を行う田中先生と,市民対話を通じて研究する奈良先生と共に,コロナ禍のリスクコミュニケーションの実践を振り返りつつ,喫緊の課題であるCOVID-19ワクチン接種に関する情報周知の方法についても議論を深めたいと思います。

信頼関係をベースとしたリスクコミュニケーション

武藤 私は2020年2月から政府のCOVID-19対策に関与し,新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下,旧専門家会議)の他,新型コロナウイルス感染症対策分科会,緊急事態宣言の発出などに関与する基本的対処方針分科会に参画してきました。当初からリスクコミュニケーションの重要性を訴えてきたため,政府内に専門の部署や人材がいない中でも徐々にこの考えが浸透しつつあります。一方,本当の目的が伝わっていないかもしれないと感じる時があります。まずはリスクコミュニケーションとはどのようなものか,奈良先生からお話しいただけますか。

奈良 さまざまな定義がありますが,私は「個人・機関・集団間で,情報や意見のやり取りを通じてリスク情報とその見かたの共有をめざす活動」と考えています。リスクコミュニケーションでは関係者間の信頼関係をベースとして,意見や考えをすり合わせてリスクを最小化していきます。

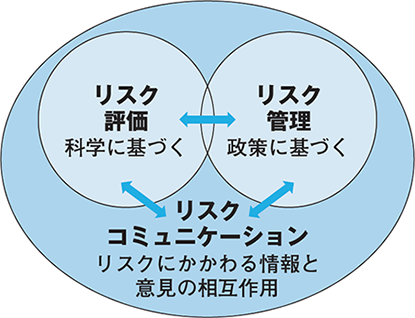

併せて大切なのは,リスク評価とリスク管理の役割に目を向けることです(図1)。リスク評価とは,専門家などが客観的なデータを基にリスクの発生頻度や大きさを見積もったもの。一方リスク管理とは,政治家や行政機関が必要な措置,施策,制度に関する判断を下し,それを実施してリスクを小さくするものです。リスクコミュニケーションは,リスク評価とリスク管理を結び付けて,リスクに関する意見をすり合わせる機能を果たします。

田中 そもそも「コミュニケーション」とは,意見の異なる人同士が落としどころを探る行為ですよね。リスクコミュニケーションは多くの関係者が主体的にかかわり,皆が望む社会をめざすプロセスなのです。この点を見落とすと,一方向の「プロモーション」になってしまいます。

武藤 例えばCOVID-19のワクチン接種を例にとると,そもそもワクチンとは何か,どのような効果や副反応があるのかなどを丁寧に説明してその時点における正確な知識を持ってもらう。その上で「ワクチンを『接種しない』という選択もあります」と価値中立的に伝える。人々の受け止め方を確認して発信の仕方を変えたり,次の対策の打ち出し方を変えたりする。これらのプロセスがリスクコミュニケーションと言えるのではないでしょうか。ただ,ワクチン接種には個人だけでなく社会を守る目的もあり,発信者側に接種を推奨したいという価値観が含まれます。医療者が発信の主体になるヘルスコミュニケーションでは健康作りに価値が置かれるため,市民に健康増進を促す意図を持った取り組みが多いです。

田中 とはいえ最近では,ヘルスコミュニケーションもリスクコミュニケーション同様,フラットな価値ベースで考える傾向が強くなっています。つまり医療者によるプロモーションではなく,患者の意思を尊重するコミュニケーションをめざす動きです。

奈良 自分たちが取り組むコミュニケーションの目的を常に念頭に置くことが大切ですよね。確かに市民に対する教育・啓発や行動変容の喚起を促すプロモーションは重要です。しかしCOVID-19のような複合的かつ多くの関係者が含まれるリスクでは,価値中立的に意見を聞いて一緒に考える合意形成や信頼醸成をめざすコミュニケーションが中長期的には欠かせないと思います。

COVID-19における専門家のかかわりを振り返る

武藤 さて,COVID-19という未知の感染症が拡大する中で,政府や厚労省など行政機関ではどのようにリスクコミュニケーションが実践されていたのか振り返っていきましょう。

私が旧専門家会議でCOVID-19にかかわりはじめた2020年2月頃は,リスクコミュニケーションとは何か,またどのように実践するかを理解している方は関係部署にほとんどいませんでした。行政機関では判明した事実を隠さずに発表する重要性は認識されていたものの,それはあくまで一方的な伝達にすぎないのです。

田中 行政機関ではCOVID-19という不確実なリスク状況において,どのようにリスク情報を発信するのかすら,暗中模索の状態でした。

武藤 COVID-19の感染状況は時々刻々と変化するため,スピード感を持った対応が求められていました。旧専門家会議では,専門家から市民に対してCOVID-19の情報や感染対策を直接訴えなければ,目前に迫ったパンデミックに対する危機感を伝えられないと考えました。そこで2月24日,政府の了解の上で市民に対して直接行動変容のお願いをしたのです1)。

田中 これは後々,旧専門家会議による「前のめり」の姿勢として世間から批判され,私たちも自省することになりましたね。

武藤 ええ。先述の通り,これまで医療の文脈ではプロモーションの要素が強いヘルスコミュニケーションが実践されてきました。そのため行政機関からも市民からも,旧専門家会議が主体となった啓発を期待されていた印象があります。

とはいえ記者会見の場で頻繁に専門家が発信した結果,緊急事態宣言や「新しい生活様式」のように,市民の生活に制限を加える重要な施策を専門家が決定しているかのように見えてしまったことは残念な点でした。

奈良 「新しい生活様式」を旧専門家会議で発表することは,私も田中先生と武藤先生からご相談をいただいていました。生活とは一人ひとりが考える価値が具現化したものなので,市民の反発の大きさは想像できました。

田中 はい。武藤先生と私から,当時旧専門家会議の副座長であった尾身茂先生に懸念を伝え,旧専門家会議発として「新しい生活様式」を発表することはできるだけ控えていただきました。

武藤 このような状況が続いたことから,政府と専門家の役割を整理するため,6月24日に政府に旧専門家会議の解散を申し入れました。その上で田中先生にもかかわってもらい「次なる波に備えた専門家助言組織のあり方について」2)を取りまとめて政府に提案しました。リスクコミュニケーションに関する要点としては,①専門家助言組織はリスク評価として現状の分析と評価から政府に提言を行うこと,②政府はその提言を基に責任を持って政策を実行すること,③リスクコミュニケーションは専門家協力の下で政府が主導することです。

田中 ここはリスクコミュニケーション/リスク管理/リスク評価の役割が整理されたターニングポイントでしたね。COVID-19は被害を受けやすい層が高齢者,一方で拡散しやすい層が若者,という複雑なリスクです。こうした困難なリスクに向き合っていることを考えれば,道半ばではありますが行政機関におけるリスクコミュニケーションはかなり向上したと言えます。

奈良 1点留意すべきポイントがあります。COVID-19で問題になったリスクコミュニケーションの不備は,2009年の新型インフルエンザが流行した際に厚労省が作成した報告書(表)3)ですでに指摘されていたということです。表の...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

武藤 香織(むとう・かおり)氏=司会 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野教授

1993年慶大文学部卒。95年同大大学院修士課程修了。98年東大大学院医学系研究科国際保健学専攻博士課程単位取得満期退学。博士(保健学)。東大医科研准教授などを経て,2013年より現職。専門は医療社会学。幹細胞研究やヒトゲノム解析などの最先端の知見を医療に実装するプロセスにおける倫理的・法的・社会的課題(ELSI課題)の研究に携わる。

田中 幹人(たなか・みきひと)氏 早稲田大学 政治経済学術院教授

1997年国際基督教大教養学部理学科卒。2003年東大大学院総合文化研究科広域科学専攻生命科学系博士課程修了。博士(学術)。早大政治経済学術院准教授などを経て,21年より現職。SNSのデータや報道のアーカイブなどを通じて,科学技術にかかわるリスクや科学コミュニケーションの研究を行う。

奈良 由美子(なら・ゆみこ)氏 放送大学 生活と福祉コース教授

1996年奈良女子大大学院人間文化研究科生活環境学専攻博士課程修了。博士(学術)。株式会社住友銀行に勤務後,大阪教育大教養学部助教授,放送大教養学部准教授などを経て,2010年より現職。専門はリスクコミュニケーション論とリスクマネジメント論。生活を基点としながら,災害や事故,環境問題等に関するリスクコミュニケーションの研究を行う。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。