- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2021年

- 医学界新聞プラス [第2回]ポリオ根絶: 第2の青春物語①

医学界新聞プラス

[第2回]ポリオ根絶: 第2の青春物語①

『WHOをゆく――感染症との闘いを超えて』より

連載 尾身茂

2021.07.02

WHOをゆく――感染症との闘いを超えて

著者の尾身茂氏は現在,政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長として感染症の収束に向け尽力する。困難に立ち向かう覚悟と原動力はどこから湧き出るのか。WHO西太平洋地域事務局で同地域のポリオ根絶に貢献し,事務局長時代にはSARS対策で陣頭指揮を取った経験が,今まさに直面する感染症危機管理のリーダーシップにも一貫する。感染症と闘い続ける尾身氏が若者に向けて著した『WHOをゆく』のうち,自身の「得手」を探し求めた「青春物語」を3回に分けて公開する。

「これからの長い人生において,様々な困難,挫折,悲哀に遭遇するであろう。しかし,君たちには,人生の最後に『自分の人生は厳しかったが,十分堪能することができた』と言えるような生き方をしてほしい」――(「第11章 若者へのメッセージ」より)。

(第1回のつづき)

ポリオとの格闘の日々のはじまり

私のWHO西太平洋地域事務局(Western Pacific Regional Office:WPRO)でのポリオ根絶担当が決まった経緯について述べよう.厚生省(当時)でのある日の夕方,医系人事を担当していた課長から突然呼ばれた.「WPROで2つのポストが空席になった.1つは課長級でWHO西太平洋地域事務局長(Regional Director:RD)の秘書的役割をする.もう1つは課長補佐級で,ポリオ根絶を担当するポスト.どちらに応募するか」と「下問」があった.その場の咄嗟の判断は難しいので,「少し考えさせて下さい」と言うと,「今すぐに」との指示.課長級のほうは確かに偉そうであったが,ポリオ根絶のほうがやり甲斐があると勝手に思い込み,「ポリオでお願いします」と答えた.まもなくWHOから,面接試験をマニラで受けるよう連絡が入った.数か月後,正式な採用通知が届き,私のWHOでのポリオ根絶担当が決まった.

1990年9月,フィリピン・マニラにあるWPROに着任後まもなく,同僚2人(イタリア人,韓国人)とともに,当時のRD, Dr. S. T. Hanの執務室に呼ばれた.雲の上の人に初めて呼ばれたことで,緊張して執務室に向かうと,Dr. Hanから「西太平洋地域におけるポリオ根絶を2000年までに達成するため,すべてに優先して取り組みなさい.尾身は1991年4月までに専門家会議を東京で開催しなさい」との厳命を受けた.後から判明したのだが,当時Dr. HanはRDに就任後,1期目(1期は5年)の途中であり,ポリオ根絶における進捗が2期目の再選に向け,最も重要な条件の1つだったのである.

RDの指示の内容も,事の重要性も理解できたが,突然「専門家会議を開催せよ」と言われても,そもそも国際会議の開き方はもとより,誰を呼び,何を議論するのか,また,会議のための資金の手当てをどうするかなど,皆目見当がつかなかった.また,これまで地域医療や肝炎ウイルスの研究に取り組んではきたものの,ポリオの専門家でもないし,そもそもマニラのWPROオフィスには地域内のポリオに関する詳細なデータもなく,着任早々の私に,具体的戦略を描けるはずもなかった.しかし不思議なことに,その時の私は,「ポリオ根絶」という壮大な事業を目の前に,「やり甲斐」こそ感じたものの,根絶失敗の可能性,不安などは考えない能天気であった.

RDからの厳命の直後,私は助言を得るため,WHOの天然痘根絶事業に指導的役割を果たした蟻田功先生を,熊本の自宅まで訪ねた.また,当時WHOの6地域事務局の中で,ポリオ根絶計画の戦略がきわめて順調に進行していた汎アメリカ地域事務局(Pan American Health Organization:PAHO)のポリオ担当者をマニラに招き,1週間ぶっ通しで,何をすべきかを徹底的に議論した.

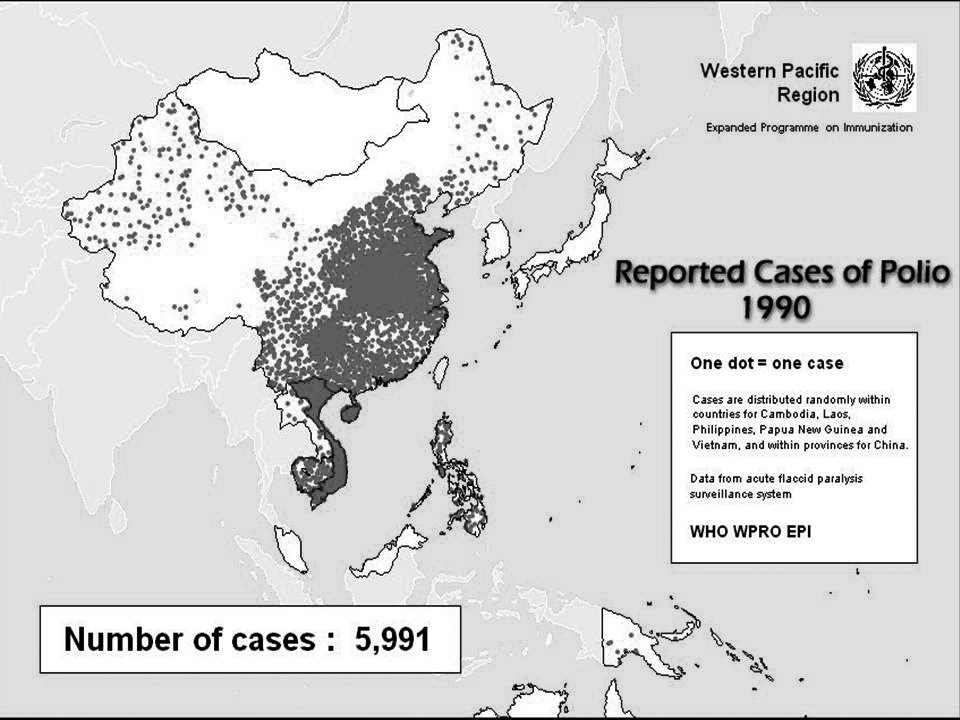

専門家会議の開催に向けて最初に取り組んだのは,当時オフィスにあった,なけなしの資料を基にしたポリオ報告患者のマッピング作業だった.当時は今のようにコンピュータも発達していないので,西太平洋地域の地図に,各国の感染者数を県別に手書きで加えていった.当時,中国,フィリピン,パプアニューギニア,ラオス,カンボジア,ベトナムなど,地域内全般から,多くの患者が報告されていた(図).

公式の報告例は5,991例だったのだが,当時,今のようなサーベイランス体制は整備されておらず,この数字は,当時のポリオ患者数の大幅な過小評価,つまり,氷山の一角を示していたに過ぎなかった.今から考えると,報告された数の100倍以上のポリオ患者が存在したと思われる.さらに,ポリオは100~200人が感染して,1人だけ発症する,つまり不顕性感染が多いので,当時の西太平洋地域は,至る所ポリオウイルスだらけと言えた.ポリオの「根絶」とは,単に患者の発症数をゼロにするだけでなく,その病原体(ウイルス)が,この地域から完全に消滅することを意味している.つまり,2000年までの10年間に,真っ黒に塗られた西太平洋地域の地図を,真っ白に塗り変えるだけでなく,ウイルス自体もゼロにするというのが,私たちに与えられた仕事だったわけである.

こうして私のポリオとの格闘が始まった.専門家会議までに,ポリオ根絶のための具体的戦略を立てる必要があり,その準備のために,深夜まで働く日々が続いた.当初,私はマニラでは単身赴任の予定だったのだが,家族の応援がどうしても必要になり,妻に頼み込んで家族にもマニラに来てもらうことになった.妻にはその後,頭が上がらなくなった.

専門家会議にて

4月の専門家会議の開催直前には,自分が依頼した専門家たちが,本当に会議場に来てくれるのかさえ半信半疑であったが,会議当日朝,招待した専門家たちの顔を会場で確認することができ,会議が無事始まった.作り上げた戦略がこの会議で承認されさえすれば,ポリオ根絶の道筋はつくものと思った.

しかし,この私の思いが,とんでもない勘違いで楽観的過ぎたことが,会議途中から徐々に判明することになる.

1991年4月3日,世界各国からポリオの専門家,援助機関の代表者,西太平洋地域のポリオ発生国の担当官などの参加者が,会議場である東京・市ヶ谷のJICA研修センターに姿を現し,予定通り開会式が始まった.祝辞,記念撮影などが無事進行し,まずは一息ついた.昼食をはさんでの午後,私が発表した40分程度の「ポリオ根絶に向けた戦略」に対する参加者の反応も良好で,会議初日の手応えは上々,RDのDr. Hanも満足した様子だった.

ところが,2日目以降,戦略をどう具体的に実行するかの議題になると,会議の様相は一変した.その理由を述べる前に,「ポリオ根絶に向けた戦略」について,少し説明しよう.

ポリオ根絶に向けた戦略は主に3つだった.

1番目の戦略は,急性弛緩性麻痺(Acute Flaccid Paralysis:AFP)のサーベイランスシステムの確立である.発展途上国,特に,保健医療従事者などの医療資源の乏しい遠隔地域では,ポリオを,麻痺をきたす他の疾患から鑑別して正確に診断するのは困難である.事実,ポリオに類似した急性弛緩性麻痺症状を示す疾患は,ギラン・バレー症候群をはじめ20以上ある.そうした中でわれわれが打ち出した戦略は,真のポリオ症例の見落としを防ぐため,ポリオであろうがなかろうが,ともかく急性に発症した弛緩性の麻痺の患者をすべて報告してもらうことであった.同時に,その患者から便検体を採取し,信頼できるウイルス研究所に送り,ウイルス学的な確定診断を行うという戦略だった.つまりこの方法により,最初のスクリーニング段階で,サーベイランスの感度(Sensitivity)を上げ,さらに,便検体を用いた正確な診断により,特異度(Specificity)も併せて向上させることができる.

実は,このサーベイランスにはもう1つの利点がある.ある程度サーベイランスが機能している国や大きな地域では,ポリオがあろうがなかろうが,15歳以下の人口10万人に対し,年間最低1例のAFP症例が報告されていることが研究調査の結果でわかっていた.このことは,この頻度で急性弛緩性麻痺症例数が報告されない場合には,その国や地域のサーベイランスシステムそのものに何か欠陥があることを示している.つまり,システムそのものの中に,システムの機能を評価する仕組みが内在していた.

2番目の戦略は,定期の予防接種率を80%まで引き上げることだった.定期の予防接種とは,1970年代からWHOやUNICEFが全世界で推進してきた戦略で,1歳以下の小児に対し,麻疹,結核,破傷風,百日咳,ジフテリアにポリオを含めた6種類のワクチンを定期的に接種するものである.1990年代になると,どんなに接種率の低い国でも,50%近くにはなっていたが,その接種率を何とか80%まで上げようというものだった.

第3の戦略は,「特別予防接種デー(またはウィーク)」を設け,追加ワクチンの接種を行うことだった.上述の定期予防接種だけでは,患者数をある程度抑えることは可能でも,根絶(患者数をゼロにするだけでなく,病原体まで完全に消滅させること)は不可能だということが,以下の4つの理由からわかっていた.

①仮に,100%の小児が定期予防接種を受けたとしても,100%の確率で免疫を獲得するわけではなく,せいぜい獲得率は80%であること.

②ポリオワクチンは熱に弱いため,特に発展途上国では,定期予防接種のワクチン輸送中にワクチンの効力が失活しているケースが稀でなかったこと.

③中国のような人口の多い国では,仮に90%の小児が免疫を獲得し,免疫を持たない小児が10%と減少しても,その絶対数としては圧倒的に多く,大流行の引き金になる可能性があったこと.

④例えば免疫を有する100人がいたとして,その100人がポリオウイルスに曝露した状況を考えると,免疫があるので発症する人は皆無だが,100人中20人程度は腸内でウイルスが増殖し,糞便中に排泄されることがいろいろな研究結果からわかった.つまり,自分は病気にならなくても,感染の伝播には参加してしまう人がいることがわかっていた.

こうした限界を乗り越えるため,これまでの定期接種に加え,「特別予防接種デー(またはウィーク)」を設けて,その期間には,以前にワクチンを受けたかどうかに関係なく,5歳以下のすべての子どもに(定期予防接種は1歳以下だったが),ポリオの経口ワクチンを接種するという大胆な戦略をとった.例えて言えば,国あるいは地域全体を「ワクチン漬け」にし,ウイルスの生存の場を奪うという,いささか激しい戦略だった.

さて,会議2日目以降にその様相が一変した理由である.

戦略の具体的実行の議論になると,初日とは打って変わって,参加者からの厳しい質問攻めが始まった.「本当に発展途上国で戦略の実施が可能と思っているのか」,「発展途上国の遠隔地の小児に,どうやってワクチンを運搬するのか」,「そもそも政情不安の地域もあるが,どういう戦略があるのか」.われわれは,1990年当時の日本円で,ワクチン購入の費用として約30億円が必要と試算していたが,「30億円の根拠は」,「小児人口の推計は正しいのか」,「その供給はいったい誰が責任を持つのか」と厳しい反応が返ってくる.

われわれは防戦一方だった.今振り返ると,こうした参加者の厳しい質問の裏には,保健医療の下部構造が脆弱で,人的および財政資金も少なく,また地勢上も厳しい地域の多いアジアの国々で,そもそも病気の根絶など不可能だという思いがあったのだと思う.われわれは会議最終日に,30億円のワクチン購入費用について資金提供の要請をしたが,1円たりとも約束が得られないまま閉会となった.

何ら成果を得られず,私のWHOでの初仕事,専門家会議は終了した.

(第3回につづく)

「週刊医学界新聞」(第2952号 2011年11月7日)のインタビュー記事もご覧ください。

〔シリーズ〕 この先生に会いたい!! 悩み,失敗して“個性”を獲得する医師の道を歩んでほしい(尾身茂,渡邊稔之)

WHOをゆく――感染症との闘いを超えて

WHOで感染症と闘い続けた尾身茂氏が語る奮闘記

<内容紹介>著者の尾身茂氏は、WHOアジア西太平洋地域における小児麻痺(ポリオ)根絶の立役者。また21世紀最初の公衆衛生の危機となったSARS対策でも陣頭指揮をとり、日本に戻ってからは新型インフルエンザ対策で活躍した。『公衆衛生』誌の連載をもとにした本書であるが、3.11後の医療・社会について加筆されている。本書は、まさに感染症と闘い続けた尾身氏の奮闘記。志とは? 覚悟とは? 己との格闘とは? 自ら道を拓こうと欲する、若者に贈る。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。