変化を遂げる言語聴覚士教育

「過ぎし20年」から,「来たる20年」を見据えて

対談・座談会 城本 修,小渕 千絵,菅野 倫子,吉村 貴子

2020.12.21 週刊医学界新聞(通常号):第3401号より

言語聴覚士法制定(1997年)および第1回国家試験実施(1999年)から約20年が経過した。専門職としての社会的要請が高まる中で教育の規模も急速に拡大しており,国家資格化以降に言語聴覚士の教育を受けた世代も活躍の幅を広げている。本紙では,言語聴覚士の教育に携わる4氏が,「過ぎし20年」に起こった各専門領域の変遷をはじめ,「来たる20年」に求められるであろう言語聴覚士の役割と教育現場への期待を語った。

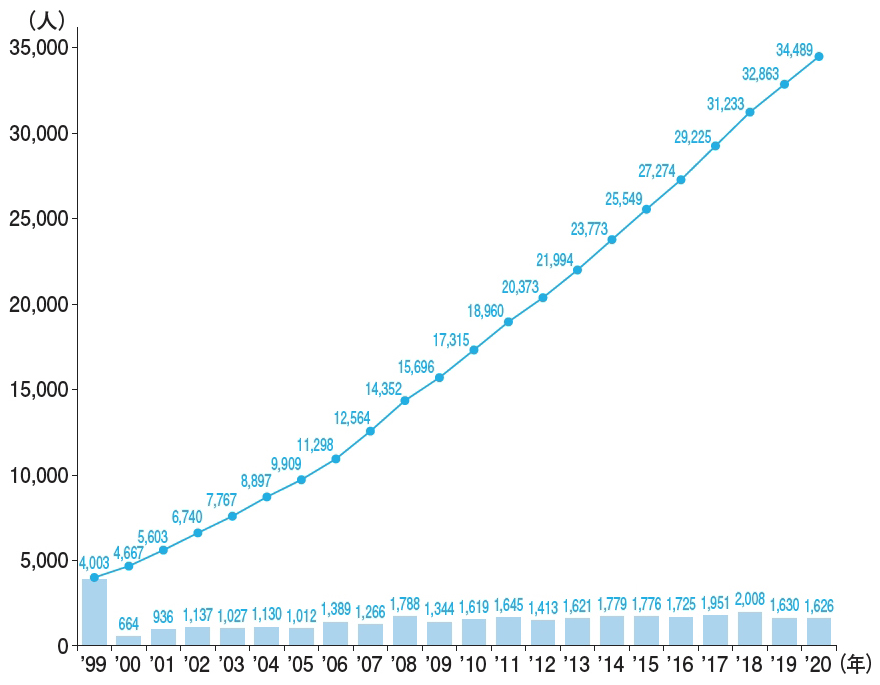

城本 言語聴覚士が国家資格となり約20年が経過しました。この20年で言語聴覚士の指定養成課程は徐々に増加し,2020年時点で全国に76課程となっています。毎年約1500人の言語聴覚士が誕生し,累計で約3万5000人に達しました(図1)1)。本日はこれまでに変化した言語聴覚士を取り巻く環境を整理するとともに,次の20年に向けて担うべきわれわれの使命について語り合いたいと思います。

合格率約6~7割の国家試験を毎年約1500人が突破し,現在は約3万5000人の言語聴覚士が資格を保有する。

言語聴覚士はどこに就職し,何を専門にしているのか?

城本 まずは現状を分析するために免許取得後の言語聴覚士の勤務先から考えていきましょう。2020年現在の内訳は,医療機関74.4%,老健・特養12.1%,福祉7.5%,学校教育1.9%,養成校1.5%,研究・教育機関1.2%,その他1.4%です1)。このように,大多数が医療機関で勤務しており,病院のリハビリテーション科,耳鼻咽喉科,小児科,形成外科,口腔外科などに在籍しています。一方で障害福祉センター,小児療育センター,通園施設といった福祉の場や,通級者指導教室,特別支援学校などの学校教育の場で勤務する方は合計しても10%に届きません。この結果は,学生の希望と一致していますか?

菅野 確かに最初から医療機関を希望する学生は多数います。しかし,学校教育等での勤務を希望しているにもかかわらず医療機関が求人の大多数を占めるため,やむなく就職する学生も少なくありません。

乳幼児および小児を対象とした言語聴覚療法は,学校教育だけではなく医療機関の中でも行われています。とはいえ医療機関で言語聴覚士は,主にリハビリテーション科やリハビリテーション室に配属され,さまざまな診療科から依頼を受けることになります。病院によっては小児科からの依頼が少なく,結果として小児言語・認知を専門とする言語聴覚士が限られているのかもしれません。

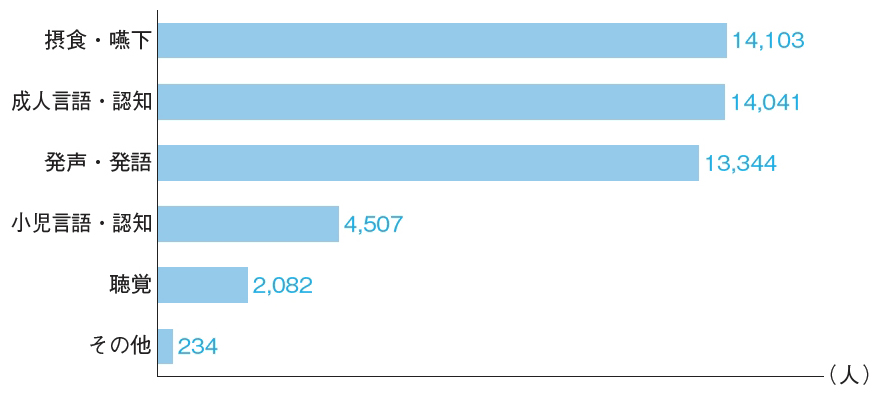

城本 専門領域別の言語聴覚士数の分布(図2)を見ても,就職先の分布と対応して,小児言語・認知を専門とする方の少なさが見て取れます。小渕先生が専門とする聴覚領域は,小児言語・認知領域よりさらに人数が限られていますね。

小渕 ええ。1学年が約80人の本学でも小児言語・認知や聴覚領域に就職する学生は数人です。就職希望はあるものの,先ほど菅野先生がおっしゃったように,就職先が少ないのが現状です。また小児言語・認知や聴覚領域の臨床経験があり,かつ学位を取得した方がわずかであるため,養成校の教員になる方も限られます。これらの領域での就職先を拡大し,学位を取得した言語聴覚士の養成が急務です。

城本 そのためには,単に各専門領域の教員を増やすだけでなく,専門性の探究も欠かせないのではないでしょうか。私が専門とする発声・発語領域は,日本吃音・流暢性障害学会が発足し,研究の裾野が広がりました。また,成人の運動障害性構音障害に関しては,日本言語聴覚士協会や県士会が主導となって講習会や研修会が行われています。このように専門性を高める研修機会を増やすことも必要でしょう。

菅野先生と吉村先生は,図2における「成人言語・認知領域」とかかわりが深い領域を専門としておられます。この20年間でどのような変化がありましたか?

菅野 私が専門とする失語症学では,医療技術の進化に伴う評価技術や患者さんへの介入場面が拡大しました。

特に当学問領域では,「患者中心の臨床」および「エビデンスに基づく臨床」が定着し,「ことばやコミュニケーションの障害」の機能,活動,参加,背景要因の全てにかかわる包括的リハビリテーションが浸透しつつあります。さらに神経線維を可視化する拡散テンソルトラクトグラフィーといった画像技術や認知神経心理学的視点から得られた知見に基づく言語機能の評価・診断・治療技術の進歩,患者さんの日常生活活動や社会参加に関する包括的アプローチも広がりを見せています。

このような領域拡大の背景のもと,失語症や高次脳機能障害について,より専門的な臨床を行う認定言語聴覚士も年々増加しています。

吉村 私が専門とする高次脳機能障害学では,高次脳機能そのものの機能障害に加えて,日常生活のサポートや,コミュニケーション障害に対し多職種連携を行いながらアプローチすることの重要性が高まっています。

このような背景で,日本神経心理学会と日本高次脳機能障害学会は今年8月,高次脳機能障害に関する専門的知識や技能ならびに対人援助職としての能力を備えた専門家の養成を目的に,学会認定資格「臨床神経心理士」を共同で創設しました。

聴覚領域では,学会による活動などは行われていますか?

小渕 聴覚領域では,小児から成人まで幅広い年代の方への支援を行うため,医療分野だけでなく教育,福祉分野との連携が欠かせません。小児難聴に対しては,今年度の文科省の「切れ目ない支援体制整備充実事業」において,難聴児の支援体制構築やさらなる支援の推進が検討され,言語聴覚士の重要性も取り上げられています。今後,教育分野におけるニーズもさらに高まっていくものと考えられます。雇用の問題に関しては,日本耳鼻咽喉科学会が主導となり言語聴覚士の就職先拡大に向けた活動2)を行っています。言語聴覚士雇用のメリットの周知や地域医療との連携の重要性,言語聴覚士の卒前・卒後教育への協力の必要性などが考えられています。

城本 確かに関連学会が組織として,関連領域の関心を集めたり雇用先の拡張を図ったりといった働き掛けも重要ですよね。加えて今後は,雇用条件についても柔軟な発想が必要かもしれません。例えば,複数の施設が協同して言語聴覚士を雇用する,あるいは所属する医療施設から他施設や教育機関へ出向するなど,従来の雇用形態にとらわれない方法を考えてみるのも良いでしょう。

時代の変化に伴い求められる教育の在り方とは

菅野 約20年前の言語聴覚士の主な活動の場といえば,病院内の言語聴覚療法室でした。現在は病院内でも活動範囲は広がり,ICUを含む急性期から回復期,生活期,さらに高齢化の影響で在宅・介護など...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

吉村 貴子(よしむら・たかこ)氏 京都先端科学大学 教授・高次脳機能障害学

1994年慶大総合政策学部総合政策学科卒。大阪外国語大大学院博士後期課程単位取得退学(学術)。2002年に言語聴覚士免許取得。京都学園大准教授などを経て19年より現職。専門は認知症のコミュニケーション障害,神経心理学的症例におけるワーキングメモリ特性,失語症の言語の情報処理過程。編著に『標準言語聴覚障害学――高次脳機能障害学(第3版)』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。