BMIが,医療の新領域を拓いていく

多分野連携で育てる日本発の革新技術

対談・座談会 吉峰 俊樹,川人 光男,里宇 明元,佐倉 統

2012.01.02 週刊医学界新聞(通常号):第2959号より

医療をはじめ,私たちの生活を大きく変えることが期待されるBMIの技術。その研究開発には,多くの学問領域がかかわっている。文化的背景や価値観の違いなど,たくさんのハードルを乗り越え,志を一つに技術を大きく発展させてきたのが,日本のBMI研究グループだ。本座談会では,多分野連携により生み出される医療用BMIの最前線に迫るとともに,社会と先端科学技術との共生という視点を交え,これからのBMI研究のビジョンを描き出す。

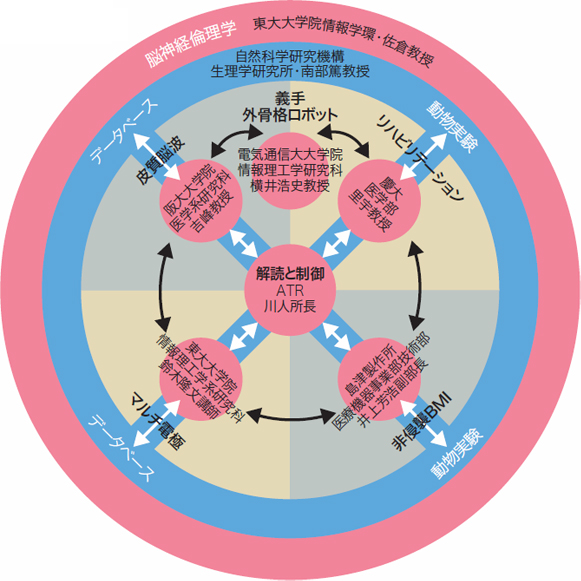

川人 日本におけるBMI研究は,多分野の協働によりこの10年ほどで飛躍的に進展し,いまや世界のトップレベルに位置付けられようとしています。2008年度に文部科学省が発足させた「脳科学研究戦略推進プログラム(以下,脳プロ)」(図1)でも,「日本の特長を活かしたBMIの統合的研究開発」をテーマに,神経科学,工学などさまざまな学問領域がかかわりながら,独自性のある技術の研究開発を進めています。

そのようななか,最前線で実用化への試みを続けてきたのが臨床医学の研究室であり,特に慶大と阪大は,それぞれ異なるアプローチで日本のBMI研究をリードしてきました。そこでまずは,現在までの研究の進展について,ご紹介いただきたいと思います。

課題Aの体制図(スタート時)

リハビリテーションに革新をもたらす非侵襲型BMI

川人 慶大では,BMIのリハビリテーション(以下,リハビリ)への応用を研究しておられます。

里宇 われわれは4年ほど前から,脳卒中の後遺症による上肢の片麻痺のリハビリに,非侵襲型のBMIを活用する研究を進めています(グラフ解説参照)。

上肢の片麻痺は下肢に比べ非常に予後が悪く,回復するのはわずか15%程度です。特に筋電図がまったく出ないほど重度の麻痺の場合,これまで有効な治療法はほとんどなく,患者さんは健側の手のみで日常生活を送る努力をされていました。しかしBMIを使ったフィードバック訓練を行えば,かなり重い麻痺でも,筋電図が出る可能性がある。実際に日常生活で麻痺のある手の使用範囲が広がる方もおられ,私としては予想以上の進展だと考えています。

川人 慶大でBMIリハビリを受けた患者さんにお話を伺ったことがあります。手首が伸展するようになって,日常生活でもひとりでできることが増え,非常に積極的かつ明るくなれたと,本当に熱っぽく語っておられました。麻痺が治らないと言われ,鬱屈としていた日々から比べれば,劇的な変化ですね。

里宇 ええ。BMIリハビリ用の機器開発も,臨床である程度使えるレベルまで進みつつありますので,BMIを試したいと外来を訪れる方には,適応を見極めた上で10日間の入院でトレーニングを受けていただいています。

吉峰 BMIを使ったリハビリと,従来のリハビリとの一番の違いはどこにあるのでしょうか。

里宇 これまでは,セラピストが患者さんの手の状態をチェックしつつ,言葉や手のアシストにより運動のイメージを患者さんにフィードバックしてきました。しかし,BMIを使って脳波変化を実際に患者さんに見せたり,電動装具で麻痺手を他動的に動かすことで,脳でイメージした動きを実際に体験していただくことができ,よりダイレクトかつ客観的なフィードバックを行えます。また,セラピストの熟練度に依存しない,均質なフィードバック訓練が常に可能になることも,BMIの大きな特徴ではないでしょうか。

川人 "脳活動を可視化し,特定の神経領域を制御する"ニューロフィードバックは,BMIの核となる概念の一つです。里宇先生の研究は,それと既存のリハビリのフィードバック訓練とを非常にうまくマッチさせておられると感じます。

こうした機能回復型BMIの概念を明確に打ち出している例は,世界的に見ても希少です。成功のポイントはどこにあるとお考えですか。

里宇 まず,複数あるリハビリ治療のレパートリーの一つとしてBMIを位置付け,治療適応の有無をきちんと評価した上で実施していることでしょうか。そうすると,BMIの長所をより生かした治療が可能となり,成果も上がりやすくなります。もしBMIの適応がない場合も,臨床の研究室ならではの強みを生かし,代償的手段も含めた他のリハビリ方法を提案できますので,それも結果的に,BMIの価値を維持することにつながっているように思います。

佐倉 「BMIが使えないなら他に手立てはない」ということにはならないのですね。

里宇 ええ,その通りです。

もう一つは,装置が簡便であることです。使用するのは数チャンネルの脳波計とアンプ,パソコン,電動装具のみで,特別な機械やロボティクスを常時必要としないことも,臨床応用におけるアドバンテージだと考えています。

川人 装置の簡易性は,BMIの実用化において非常に大切な視点ですね。

里宇 そうですね。機能回復型BMIにとどまらず,牛場潤一先生(慶大理工学部)のグループと共同で行っている機能代償型BMIの研究(グラフ解説参照)でも,やはり装置が簡便で,どこでもパッと着けてすぐに動かせることを重視しています。特に機能代償型の場合,脳活動の計測装置を着けて過ごす時間が長くなりますし,使っているうちに脳の活動状態が変わるなど,テクニカルな問題点も多く出てきます。メンテナンスなどもしやすいよう,着脱が容易な装置を作ろうと検討しているところです。

実用化への期待が高まる低侵襲型BMI

川人 侵襲型のBMIについては,10年ほど前から米国で,脳に刺入するタイプの電極を使い活動電位や局所電場電位(LFP)を計測する研究が盛んになり,ベンチャー企業も参入するなど一時期,たいへんな勢いがありました。一方日本では阪大を中心に,脳を傷つけない皮質脳波電極を使った,低侵襲型BMIの研究が進められてきました。研究の発端と進展について,ご説明いただけますか。

吉峰 脳神経外科の診療現場では20年ほど前から,脳表に電極を置いて脳の電気刺激や脳波の計測などを行っていました。刺激する電極により運動が惹起される身体の部位が異なること,運動の種類により脳波が異なることも明らかになっており,私は加藤天美先生(現・近畿大教授)と,筋萎縮性側索硬化症(ALS)や脊髄損傷の患者さんが外部と連絡する手段として,この脳波を利用できないかと考えていたのです。

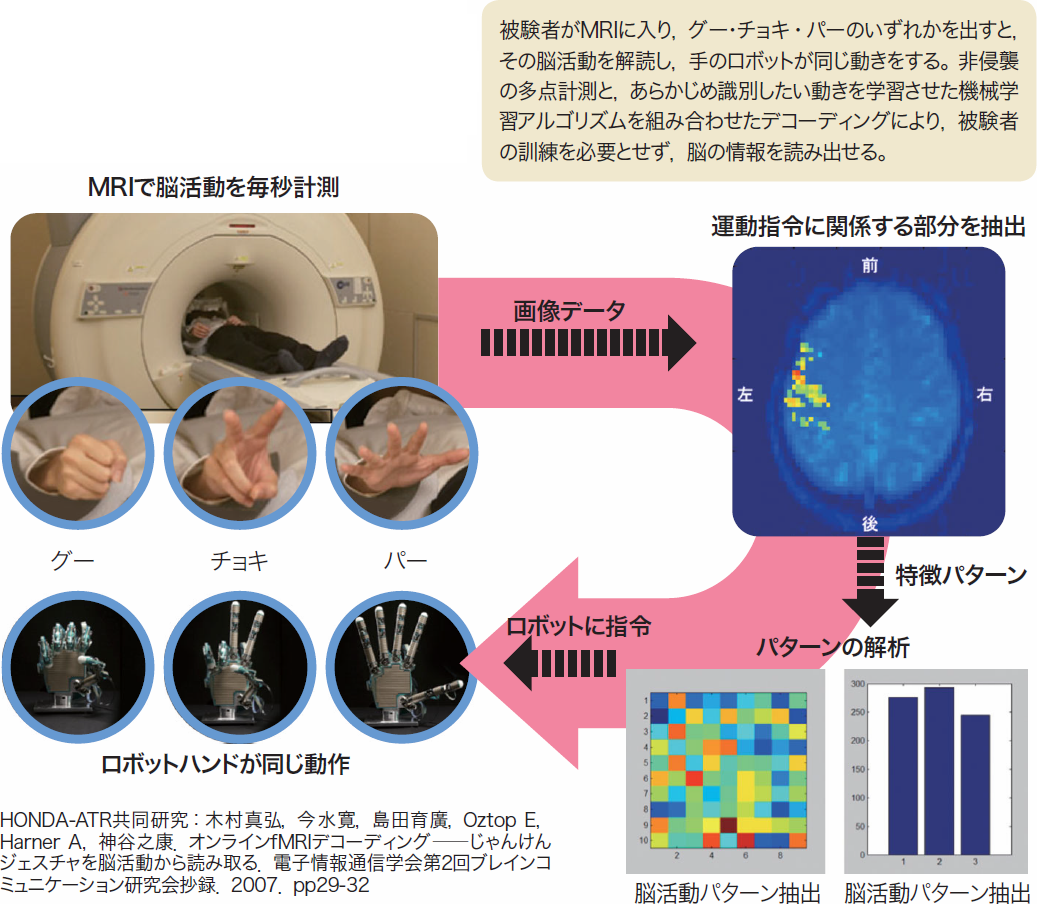

しかし,ことはなかなか簡単には運ばず,実際に研究が進展したのは,ATRで脳情報の解読が可能になり(図2),本学との共同研究が始まったここ4-5年のことです。現在では脳波から数種類の運動内容を弁別できるようになり,この技術を用いてロボットアームをコントロールし,いくつかの運動をつなげて連続的な動作をさせられるまでになりました(グラフ解説参照)。

川人 米国で主流だった刺入電極は,脳が動くことで電極の位置が少しずつずれ,長期的な計測が困難になったり,炎症反応を起こしたりするデメリットが次第にわかってきました。一方皮質脳波は,安全かつ安定的な計測が長期に可能であることが,吉峰先生や,藤井直敬先生(理研脳科学総合研究センター)らの研究で明らかになってきています。

吉峰 10年前には,米国の研究は高嶺の花のように見えていましたが,今は低侵襲型BMIのほうが,かえって実用化に近い状態にあるように感じています。

次の段階として臨床研究に一歩近づくため,ALSの患者さんを対象とした臨床研究の計画を進めています。厚生労働省からの支援も加わりましたので,当院の倫理委員会に研究許可を申請中です。また,装置を小型集積化して体内に完全に埋め込むワイヤレスのBMIシステムも開発中で,実用化に向け,多面的に動き出しています。

里宇 脳プロが始まってから現在までを振り返ると,基礎研究,開発研究のスタートダッシュは非常にうまくいったと思います。今後は阪大のように,臨床研究をサポートする枠組みを活用して,世界に示せるようなエビデンスを発信していくことが必要になりますね。

どこまで進む?日本発のBMI

川人 お話を伺ってきて,慶大や阪大をはじめとした臨床の研究室の積極的な参画が,日本のBMI研究の進展に大きく貢献したのだと,あらためて感じています。

佐倉 どちらの研究室も,現実のニーズを常に意識して研究目標を設定していることが,いろいろな技術の進展につながっているのではないでしょうか。

川人 患者さんの役に立つ」という視点がはっきりしていますよね。そうした視点を持って,実用性や安定性を重視して研究を進めた結果,10年のビハインドをはねのけ,BMIリハビリテーション,低侵襲BMIなどでリードをとることができた。それは誇れる成果ではないでしょうか。

今後,この日本独自のBMIの技術をどのように展開していくか,お聞かせください。

里宇 まず,今ほぼ実用化しているBMIニューロフィードバックシステムを製品化して,普及させることですね。クリニックやデイケアといった日常臨床の場で,ネットワークを活用して脳情報をモニターしながらリハビリができるシステムを思い描いています。

川人 これまで日本では,せっかくの自国発の技術を製品化につなげるチャンスを生かせないことが多かったですから,ぜひともこの機に日本発信のBMI製品を生み出していただきたいですね。

里宇 そのほか,指の閉じ開きから一歩進んで,手を伸ばして物をつかんで移動するという,上肢の複合的な運動をアシストできるシステムも検討し始めています。熟練した作業療法士のように,患者さんの回復度合いに応じたフィードバックまでできるようになれば,非常に面白いと思います。簡単に達成できることではありませんが,基礎神経科学や工学領域の力をお借りしつつ,進めていきたいと考えています。

また,BMIで培ってきたリハビリのノウハウを,再生医療や...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

吉峰 俊樹氏 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学講座 教授

感覚情報を組み込んだ高度のBMIを作りたい。物を触ったときの感触まで脳に伝えることができれば,格段に精密で繊細な動作も可能になる

1975年阪大医学部卒。米メイヨークリニック神経学教室研究員,行岡病院脳神経外科部長,阪大脳神経外科講師,文部省長期在外研究員(独マインツ大,米メイヨークリニック)を経て,98年より現職。阪大病院脳卒中センター長,未来医療センター長を兼任。日本脳神経外科学会理事,『脳神経外科』誌編集委員などを務める。「脳神経外科は専門分野として確立された分野ではありますが,他分野と分離されたものではなく,広い医学のなかに融け込んで進歩するものです。その医学も独立した学問ではなく,大きな科学のなかで発展するものです。また,科学はそれに適した文化のなかで育てられます。BMIの技術も,これからの世界の文化に根付いて広く社会に貢献できるものに育ってほしいと考えています」

川人 光男氏 ATR脳情報通信総合研究所 所長

各自がある程度"わがまま"に,おのおのの研究を楽しみつつも,他領域の研究も温かく,長い目で見守ることが,おおもとの研究目的をかなえるために必要

1976年東大理学部卒。81年阪大大学院基礎工学研究科博士課程修了。阪大基礎工学部助手,講師などを経て,88年ATR視聴覚機構研究所主任研究員。2003年ATR脳情報研究所所長,04年ATRフェロー,10年より現職。06年朝日賞,09年大川賞ほか受賞歴多数。著書に『脳の情報を読み解く――BMIが開く未来』(朝日新聞出版)など。「BMI研究は,脳の情報処理のメカニズム解明にも大いに役立っています。本研究所では昨年12月,脳情報の解読やニューロフィードバックの技術を基に,意識や視覚刺激を伴わずに視覚の知覚能力を向上させることができる『DecNef法』を開発。成果はこのほど米『サイエンス』誌に掲載されました(Shibata K, et al. Science. 2011; 334 (6061) : 1413-5.)」

里宇 明元氏 慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室 教授

絶えず周りを見渡し,時にはぶつかり合いながらもそれぞれが最高の結果を出す。そういう気持ちでいれば,多分野連携の枠組みは非常に刺激的で,楽しいものになる

1979年慶大医学部卒。84年米ミネソタ大リハビリテーション科,85年国立療養所東埼玉病院理学診療科を経て,99年埼玉県総合リハビリテーションセンターリハビリテーション部長。2002年慶大医学部助教授,04年より現職。08年より日本リハビリテーション医学会理事長を務める。編著書に『リハビリテーション (最新整形外科学大系第4巻)』(中山書店)など。「リハビリテーションには,(1)早期から障害を予防する(予防),(2)障害された機能の最大限の回復を助ける(機能回復),(3)残された障害を的確に補うことによって生活を豊かにする(機能代償),という3つの役割があります。BMI技術の進化と臨床応用の進展により,喪失機能の代償にとどまらず,中枢神経可塑性を誘導し,障害そのものを回復させるような革新的リハビリテーションが展開されることを期待しつつ,新たな可能性への挑戦を続けています」

佐倉 統氏 東京大学大学院 情報学環 教授

BMIは,技術の革新性の高さはもちろん,研究の内実も非常に多様。BMIならではの視点を加味した,研究倫理の枠組みを作ることが必要になる

1985年東大文学部卒,京大大学院理学研究科博士課程修了。三菱化成生命科学研究所,横浜国立大経営学部,独フライブルク大情報社会研究所などを経て,2000年より東大大学院情報学環助教授。07年より現職。『進化論という考えかた』(講談社),『科学の横道――サイエンス・マインドを探る12の対話』(中央公論新社)など著書多数。「科学技術は社会が形作り育てるもの,BMI然り,と思います。専門家と社会の対話を促進したいです」

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。