- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス SFの世界が現実に!? 人工冬眠が変える医療のミライ(砂川 玄志郎)

医学界新聞プラス

SFの世界が現実に!? 人工冬眠が変える医療のミライ

砂川 玄志郎氏に聞く

インタビュー 砂川 玄志郎

2025.01.14

木々がすっかり葉を落とし,冷たい風が冬の訪れを知らせる頃。寒さと食糧不足をしのぐため,やがて来る春に向けて動物たちが深い眠りにつく――。

「冬眠」と聞けば誰もがこうした情景を想起するでしょう。しかし,動物たちが「なぜ」「どうやって」冬眠に至るのかは,いまだわかっていません。そうした状況下,冬眠の謎を解明し,ヒトの冬眠を人工的に実現しようとする研究が世界中で進んでいます。

今回『医学界新聞プラス』では,冬眠研究において国内のトップランナーである砂川氏にインタビューを実施し,人工冬眠が医療,ひいては人類にもたらす限りない可能性について伺いました。

冬眠とは生命の「省エネ状態」

――そもそもですが,冬眠とはどのような状態を指すのでしょうか。

砂川 現時点では,冬眠の明確な定義はありません。冬眠する動物は何十種類も存在し,代表的なところではクマやハムスターが有名です。しかし冬眠時の体温や代謝状態,体温の落ち方のパターンが動物によって全く異なることから,冬眠状態について抜けや漏れのない表現をすることは難しいのです。ただしどの冬眠動物に関しても共通して言えることがあります。それは,冬眠することでエネルギーの節約をしているということです。

エネルギーを節約すると摂食量が少なく済むし,使う酸素の量も減ります。ですから自然界で冬眠する動物は多くの場合,特定の時期に食べ物が環境に乏しくなってしまう動物です。また特定の時期に冬眠する以外のパターンとしては,1日の中の一定時間冬眠状態になる動物がいます。このパターンは冬眠ではなく日内休眠と言います。彼らは,昼と比べて気温が低くなり,体温維持のためにより多くのエネルギーを必要とする夜に備えるべく,日中に冬眠状態となることでエネルギーを節約しているのです。これらを踏まえ「冬眠とは何か」との問いにわかりやすく答えるのであれば,数時間~数日間にかけて続く「生命活動の省エネ化」といった回答になると思います。

――冬眠と言えば低体温の状態が続くイメージが強いです。それも「省エネ」機能の一つということでしょうか。

砂川 実は,冬眠と体温には因果関係が認められず,体温の低下はあくまでも冬眠状態の結果に過ぎないというのが,冬眠研究者の間で広く受け入れられている考え方です。例えば冬眠する動物を人為的に冷やしても,彼らは冬眠しません。 何らかの方法で冬眠状態になって初めて体温が落ちてくるのです。外部から冷やして体温を下げるもしくは一定に保つことが十分条件である体温管理療法と人工冬眠は,この点が根本的に異なります。

冬眠研究を大きく前進させたQIH発見

――砂川先生の研究チームでは2020年に,マウスを低代謝状態に誘導する神経回路であるQ神経(Quiescence-inducing neurons:休眠誘導神経)の発見を論文として発表されました1)。この発見について詳しく伺えますか。

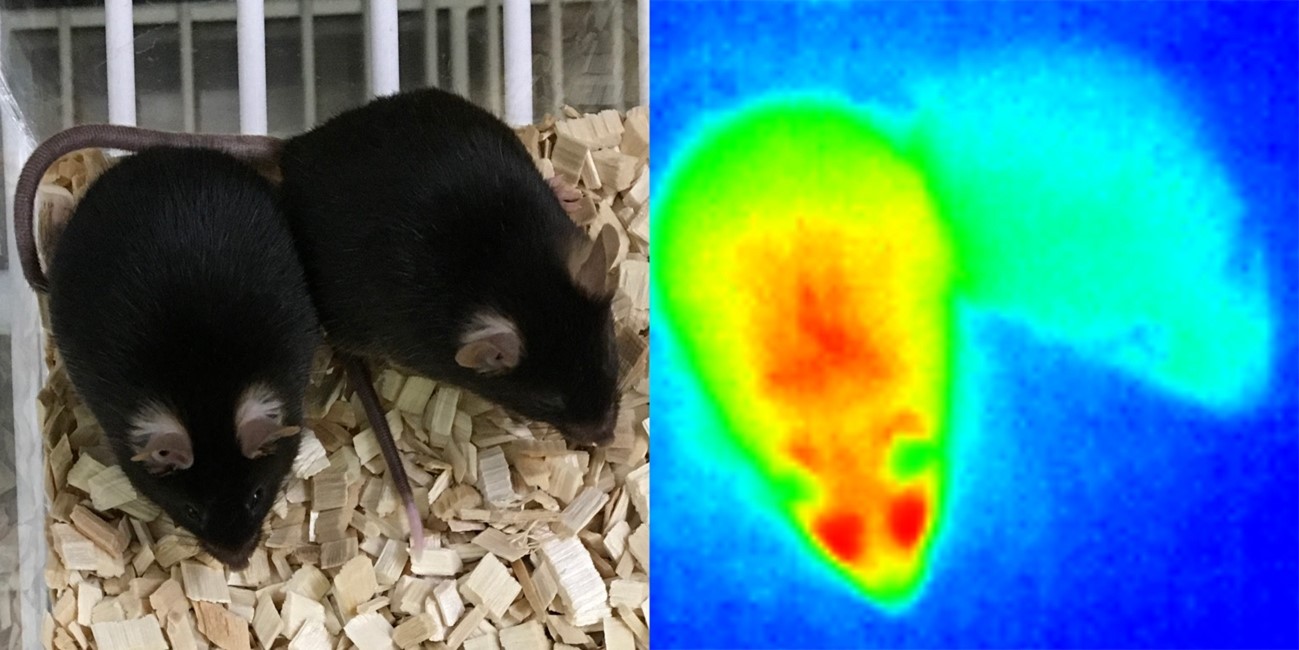

砂川 私たちはQ神経の刺激により発生する低代謝状態をQIH(Q neurons–induced hypometabolism:Q神経誘導性低代謝)と命名し,2020年の論文内では「冬眠様状態」と表現しました(図)。本来冬眠しない動物であるはずのマウスを冬眠様状態に誘導できるようになったこと自体が大きな前進でしたし,自然界で年に1回程度しか生じない冬眠を任意のタイミングで発生させられるようになったことには極めて大きなインパクトがありました。実験対象としてのリソースが充実しているマウスで実験・観察が可能になった点も意義が大きかったと言えます。

提供:理化学研究所

――冬眠「様」と表現されていますが,QIHと冬眠は厳密には異なる状態なのですか。

砂川 研究が進むにつれて,本来の冬眠とQIHは全く別物であることがわかってきました。例えば代謝・体温の低下のように定性的な部分でQIHは冬眠と似通っていますが,実際の低下度合いや持続時間など定量面では冬眠と異なっています。

その一方で,QIHと本来の冬眠が別物だとしても,ヒトへの応用を考えたときに,自然界と同様の冬眠を再現する必要があるのかは別問題としてとらえるべきです。例えば人間の代謝を安全に半分程度にまで抑えられるだけでも医療面では十分すぎるメリットがありますから,冬眠動物のように代謝が数%まで落ちなければ意味がない,ということは決してありません。

――QIHの発表から5年ほどが経過しました。人工冬眠の研究は現在どのような状況にあるのか教えてください。

砂川 QIHをヒトで起こすための研究を進めているのはもちろんですが,私たちのラボで特に重点を置いているのは,冬眠が生体に及ぼす影響の調査です。具体的には,さまざまな病気を持ったマウスに対してQIHを発動したときに,その病気が良くなるのか,悪くなるのか,あるいは変わらないのかを調べる研究です2)。 これは人工冬眠を実現するためというよりも,「人工冬眠の研究をするための根拠づく...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

砂川 玄志郎(すながわ・げんしろう)氏 理化学研究所生命機能科学研究センター冬眠生物学研究チーム チームリーダー

「人工冬眠が実現したら,まずは自分が第1号の体験者になるつもりです」

2001年京大医学部卒。大阪赤十字病院,国立成育医療センター(当時)に勤務後,10年京大大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。理化学研究所生命システム研究センター研究員,同研究所生命機能科学研究センター基礎科学特別研究員などを経て,22年より現職。人工冬眠の研究に尽力する傍ら,月に数回ほど現在も小児科医として診察を行っている。著書に『人類冬眠計画』(岩波書店)。

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。