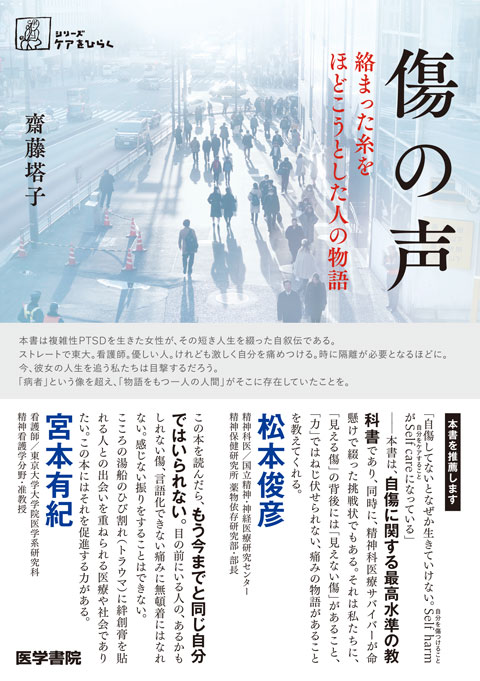

傷の声

絡まった糸をほどこうとした人の物語

自傷に関する最高の教科書。現在の精神科医療に不足している視点を教えてくれる。

もっと見る

本書は複雑性PTSDを生きた女性が、その短き人生を綴った自叙伝である。過酷な家庭環境に育ち、複雑性PTSDを持つ著者が、「死にたい」気持ちがゆえにこれまで歩んできた、ふり幅の大きな人生を描く。なぜ自分を傷つけるのか、という疑問に回答をくれる最高の教科書。傷ついた人に必要なのは、権力や物理的力で抑え込むことではなく、ケアであるべきではないかという気づきとヒントを医療者に与えてくれる。

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 齋藤 塔子 |

| 発行 | 2024年11月判型:A5頁:312 |

| ISBN | 978-4-260-05782-0 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 出版にあたって

- 序文

- 目次

- 書評

出版にあたって

開く

本書の出版を前に著者が逝去されるという事態を受け、弊社では、深い悲しみのなか、本書出版の是非について思い悩み続けました。様々なご意見に耳を傾け、本書が社会に与えるインパクト、専門出版社としてなすべき役割について、時間をかけて慎重に検討を続けてまいりました。

「シリーズ ケアをひらく」では当事者の語りを大事にしてまいりました。本書もまた例外ではなく、当事者にしか書くことのできない貴重な内容を伝えています。著者は、長期反復的なトラウマ体験から生じる複雑性PTSDをかかえ、大きな苦しみのなか、自傷をすることによって生をつなげてきたことを綴っておられます。著者は、トラウマに向き合うという決意のもとに本書の執筆を開始されましたが、そこには自らの苦しみの源泉を明らかにし、回復を模索しようという未来に向けての意図もありました。

著者には、精神科の患者に向けられている社会の偏見を払拭したいという思いがありました。現代の精神科医療においては、時に患者を「判断能力がない者」とみなし、コミュニケーションを諦め、個別の状況に配慮することなくまずは物理的に制するといった事態が一部に存在しておりますが、そのことの根幹にも、精神疾患患者への偏見があると著者は感じていたからです。

たとえ理解不能であるかに思えても、患者にはそれぞれ背景や事情があって医療者の前に現れているのであり、その背景や事情に思いを馳せれば、患者に対する視線が違ってくるのではないか―。そうした考えに基づき著者が選択した方法が、ご自分のこれまでの人生を真摯に言葉にし、実名で世に届けるという書き方でした。

私たちは、本書が持つ社会的意義に鑑み、夫である齋藤航貴さんとも相談しつつ、このたび出版を決断するに至りました。本書が、この世を一生懸命に生きた著者の存在が確かにあったことを示す証になるとともに、本書を出版することで、著者の願いが社会に実現する一助になることを強く願っております。

株式会社医学書院

ご遺族の言葉

[解説] 命懸けで書かれた自傷の教科書

松本俊彦 (国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部・部長)

序文

開く

《家族への手紙》──この本を手に取ってしまった私の家族へ

お願いがあります。この本を一生読まないでください。好奇心だけで読み始めるのはやめてください。なぜなら、この本を読むとあなたが少なからず傷つくからです。もちろん、私はわざわざあなたを傷つける意図をもって書いたわけではありません。この本に書いてある傷は、私たちが既に持っていたものに過ぎません。ただ、それぞれ独立した道を歩み始めたり、この先幸せになろうと努力したりしている時に、かさぶたを剥がして生々しい傷を見せて、足枷となってしまうのは忍びないのです。

加えて、これは自分勝手な話ですが、私はあなたとの現状の距離感や関係性に満足しています。互いに苦しくて仕方なかった日々から、私は楽になろうとしているところです。この本を読まれると、やっと出来上がった私たちの距離感や関係性が、再び壊れてしまうような気がして怖くてたまらないのです。互いに互いをこれ以上傷つけ合いたくないのです。

それでもなお、です。それでもなお、明るみに出された傷がどんなものであっても、直視するのに耐えうる強さを自分が持っていると確信しているなら、一人の読者としてあなたがこの本を読むことを強制的にやめさせることはできません。もし読むという決断をしてしまった場合は、途中を飛ばすことなく、最後のあとがきまですべてを読んでください。中途半端に読むことで誤解してほしくないからです。

ここでこの本をいったん閉じて考えてみてください。くれぐれも、自分を大切に。私はあなたにこの先幸せな人生を送ってほしいと思っています。

塔子より

目次

開く

家族への手紙

I部 傷が傷を呼ぶ

第1章 私は身体拘束を生き延びたのか?

第2章 総合病院看護師時代

第3章 病院リタイア

第4章 葛藤の限界点

II部 飢え・渇き・入院

第5章 いろんな病院、いろんな入院仲間

第6章 生きるのが大変

III部 家族曼荼羅

第7章 不安定な母──爆発と優しさ

第8章 私は母の母

第9章 母と話す──支配と服従について

第10章 父との交流

column 家族の呼称

IV部 光を探して

第11章 「助けて」を巡って

第12章 「好き」が言えない

第13章 カウンセリングと通院の日々

V部 違和感と出口

第14章 兄と話す

第15章 最終話──強者の論理

おわりに

[解説] 命懸けで書かれた自傷の教科書(松本俊彦)

本書出版にあたって

書評

開く

特別記事 『傷の声』──複雑性PTSD、自分を傷つける人の真実を読む より

1.衝撃とともに、さまざまなことを考えさせられる本だった

宮地 尚子(精神科医/一橋大学大学院教授)

全文を見る閉じる

まずは、よくここまで書かれたな、と敬意を表したいと思います。真摯に書いておられて、密度も濃く、文章の完成度が高く、作品としても素晴らしいと思いました。

ただ、ご本人・齋藤塔子さんが亡くなっているということを知って読むので、その分つらい。痛みや苦しみや恐怖など、さまざまなものがこちらにもずんずん伝わってきて響くので、読むのが体に堪えるというか。でもそれは、この本を読む体験の必然でもあるのだろうなと思いながら読みました。以下に私が考えたことを挙げていきます。

●同じような思いをした人の代弁者になる決意

この本で彼女は自分のことを書いているのですが、それと同時に似たような経験をした人たちの代弁者にもなることを、彼女自身がどこかで引き受けていたのだと思います。精神科病院に入院し、他の患者さんの話を聞いたりするなかで、本当にたくさんの人たちが傷ついてるということをひしひしと感じていたでしょうし、その傷つきを表現したり書いたりできる人は少ないということもわかっていたでしょうから。

あとがきを読むと、彼女に、「25歳という若さで本を書くのは早すぎる。30歳になるまで出版を控えて、時間をかけてから判断したらどうか」と言ってくれた人がいたことがわかります。彼女はものすごく真剣にそのアドバイスに向き合ったのですが、最終的な結論としては、現在進行形で身体拘束をされている人たち、あるいは家庭内でDVや虐待を受けている人たちの孤独と絶望を思うと、彼らが蝕まれていくのを自分は5年間黙って見過ごすことはできない、だから今書くのだと、改めて決意したことが記されています。

彼女は亡くなってしまいましたが、こうやって本という形になったことで、彼女の声は「環状島」*の内海に沈まずに、尾根で、今もこれからも、いろいろな人に届いていくのだろうと思います。

*宮地尚子:環状島=トラウマの地政学,みすず書房,2007.

●隠れたテーマは「モラル・インジャリー」

この本は彼女自身の「自傷」や「希死念慮」、その背景にある「虐待」や「DV家庭に育つこと」が主テーマである一方で、隠れたテーマとして「モラル・インジャリー」があると思いました。直訳すると「道徳的な負傷」ですが、これは自分自身の良心や価値観が脅されるような状況に直面したときに生じる傷つきのことです。

彼女は自分が身体拘束をされた経験から、人を拘束するというのは拷問のような人権侵害で、いかなる状況でも誰に対してもやるべきではないと固く思っていた。けれど彼女自身が看護師となり拘束をする側になってしまい、自身の価値観と反する身体拘束を、職場で上司から要請されるままにやってしまったことに、大きく葛藤します。

大部分の看護師も、人を縛るのは自分のモラルに反すると思いつつ、やらざるを得なくなってしまう。もちろん最初は傷ついているけれど、だんだんそれに慣れてしまう。職場文化として、現場を回すことに必死で、事故を起こしちゃいけないという管理主義のほうが表になってしまい、だんだんそのことに麻痺してしまう。シニカルにもなっていく。

そうは言っても、麻痺しながらも、心の奥深くでは、自分自身の何かを失っている感じがする。これが医療現場では日々起きていると思うんですね。

●傷つけた人、寄り添った人、どちらもたくさんいた

この本のなかには、そうした管理的な医療者、あるいは彼女を支配しようとしたり、傷つけようとする人たちなど、ネガティブに描かれる人たちがたくさん出てきます。でも、同時に、いろいろな場面、いろいろな段階で、たくさんの人たちが彼女に寄り添ってきたということも描かれていて、その寄り添い方が非常に勉強になると思いました。

学校の先生やスクールカウンセラーから始まり、保健室の先生、そして主治医やカウンセラーやプライマリーナースやたくさんの人たちが、彼女のサポートをしてきた。

自傷や希死念慮を持つ人と、長期間深く関わり続けるのは本当に体力・気力がいるし、支援者の側も傷つく。その人を喪うかもしれない不安や恐怖、リスクも常に隣り合わせです。実際に彼女が亡くなったことで大きなショックや喪失感を受けている人が多数いるでしょう。十分サポートをしたからそれでよかったんだと納得できる人はほとんどいないと思います。そういう意味では、支援者の側も燃え尽きる寸前のところでサポートしているのですよね。

ただ、おそらく塔子さん自身の人間的魅力も助けになって、支援者も一方的にサポートしているのではなく、そこでたくさんの学びを得たり、喜びや意義を感じていたのだろうなとも思います。

先ほどの「環状島」の例に戻ると、彼女のように、生きるのは大変だけれど、これだけ多くのサポートを得て、島の「内斜面」に上がり、自分の声を文章として書き残すことができた人がいる。一方で、サポートを全く得られず文章も残せず、島の内海で亡くなっていった人たちがその何十倍、何百倍もいます。そう思うと、彼女の立ち位置の稀有さと、この文章がいろいろな人に読まれることの意義がわかると同時に、声をあげられずに亡くなっていった人たちがたくさんいることを、読む時にいつも認識していたいなと思いました。

●一部圧倒性、一部了解不能性

人間には多面性があります。

トラウマティックな記憶は圧倒的なので、何か似たような出来事に遭遇すると、身体が再体験症状をおこして、コントロールできないような状態になるのですが、その人がいつもそういう状態にあるわけではない。普段はとても冷静だったり知的だったりする。私は『環状島』において、それを「一部圧倒性」と呼んでいます。圧倒的だけれど、それでもその人の全部なのではなく、あくまで一部なのです。これは、けっこう誤解されやすいことです。

また、彼女自身、自分が何をかかえているのかはっきりわからなくて、自分は何に苦しんでいるのか、何に傷ついているのかを、書きながら整理をし、理解しようとしていった感じがします。そこから思うのは、この本にさえも書かれてないことがきっとまだまだあるんだろうなということです。彼女があえて書かなかったこともあるかもしれないし、思い出したくないこと、物心がついていなくて思い出しようがないことなどもあるかもしれません。私はこれを、著書『環状島』において、トラウマの「一部了解不能性」と名付けています。

だからダメだということでは全くなくて、傷とはそういうものです。彼女の、本当に言葉にできない恐怖なり、自己否定なりの何かの核は、言語以前のレベルというか、身体レベルで刻み込まれていたのかもしれないなとも感じました。

彼女は雄弁なので、全てを書き尽くしたように読者は受け取るかもしれませんが、彼女をわかった気になってはいけないとも思います。

●複雑性PTSDの「複雑」のゆえんとは?

この本は、後半で実母や実兄に塔子さん自身が行ったインタビューが入っています。よくぞここまで聞き取り、書いたなと思うし、ある種、研究者的な目線、自分のことながらメタな視点でも見ているというのが、すごいなと思いました。彼女は相手の言葉を受け取りつつ、自分のなかで生まれた違和感をまた取り出して、それについても考えています。

ただ複数の人に話を聞き、真相を探ろうとすればするほど、記憶や受け止め方にそれぞれずれもあって、ご本人も書いていますが、「藪の中」的によけいにわからなくなり、彼女自身が混乱していきます。

彼女は複雑性PTSDと診断されていますよね。複雑性PTSDは長期反復的なトラウマによって起きます。何回も繰り返し起きるということはもちろんですが、長期であるということは、そのなかに、いいことも悪いことも混ざって起きてしまうということが、実は重要なポイントだと私は思っています。ひどいことをする人でも、いい部分、優しい部分を見せるし、逆に優しいと思っていた人も、ひどいことをしたり。

アタッチメントの問題ともかかわってくるのですが、特に家族という、長期に、閉鎖的な空間でずっと過ごさなければいけない場合は、お互いいろんな側面を見せるので、愛着を持ちながらも離れたいと思ったりする。でも自分のアンビバレントな感情にとまどって混乱するし、相手もまた混乱する。そういう複雑さが結果的に、複雑性PTSDの「複雑性」の要因の1つになっていると考えています。

人間は、同じ人に対して愛情と憎しみの両方の感情を持っても全然かまわないはずなんですよね。でも、そこが世間的にあまり認められていない。好きなのか嫌いなのか、はっきりさせないといけない。そして、誰が加害者で誰が被害者なのかを明確にしたがる。

けれども、絡んだ糸をほぐしても、純粋無垢な被害者は見つからない。100%の悪人も100%の善人もいない。彼女は家族に「怖いけど好き」「大切だけど息苦しい」といった引き裂かれる思いをもって苦しんでいたと思うのですが、ほんとは引き裂かれずに両立、共存していいんじゃないか。この人は「被害者」だから大切にしなきゃいけないとか、この人は「加害者」だから憎まなきゃいけないとか、単純に考えなくていいんじゃないか。機会があれば、彼女にそういうことを私は伝えてあげたかったなと感じました。

●「湯船は修復できない」と宣言する彼女に

彼女は自分自身を「ひび割れた湯舟」にたとえていますよね。そして「もう自分は大人になっているから、誰によっても絶対に修復されないのだ」と書いています。それぐらい絶望が深いのだと思います。

とはいえここまで言語化できていたということは、ある程度変化してきていたのだと思います。もちろん湯舟が完全に直ることはないけれど、漏れる量と入ってくる量のバランスが取れていたら生きていけるのです。複雑性PTSDを持っている方で、そのあたりをうまくやり過ごしたり、さまざまな形で生き延びていく人たちはたくさんいるはずです。

ただ、彼女のように「修復は絶対にされない」と宣言されてしまうと、支援する側もつらいですよね。これだけ時間をかけて、これだけやっているのに、と支援者側が無力感に打ちひしがれることがある。そのせいで、自傷する人を支援者が嫌がってしまう面もあると思います。支援者側だって、ずっと無力感を感じさせ続けられることを回避したい心理はあって当然ですからね。あるいはずっと無力感を感じ続けさせられるということに対してのいらだちや怒りが、処罰的な対応につながるようなことも起きていると思います。

●他罰になれない理由

塔子さんは、親から受けたさまざまな苦しみを告発したい思いがありつつも、「被害的に感じるのも病気になったのも、自分が弱いからではないか」という思いにとらわれ、最後まで揺れます。私は読みながら、もうちょっと他罰的になれたら彼女は楽になれたのではとも思いました。大きな怒りがあるのに、それをストレートに他罰にできなかったのでしょうね。

彼女自身がたいへん聡明で感受性が強い。優しくて人の傷もわかってしまう。だから他罰になりきれない。そうして、自分が傷つくことにさえ、責任感を感じてしまう。

子どものときから虐待されていると、やはり子どもはとても無力なので、恐怖に曝されても逃げられず、まさにヴァン・デア・コークが言うThe Body Keeps the Score、身体がトラウマを記憶している状態になるのですね。何か恐怖やトラウマが想起されることが起きると、身体に刻み込まれたもののせいで、とっさに声が出ない、のどがつまってしまう。固まってしまって逃げ出せない。そのためにまた被害体験が重なっていく。

一方で、普段はものすごく理路整然としゃべれる側面もあるので、声を出せない動けない塔子さんを、外の人は想像しづらいということがきっとあったと思います。自傷などの臨床にかかわる人は、こういった触れ幅の大きさをちゃんとわかって対応することが求められていると思います。

●ぜひ、職場で読書会を

この本は当事者研究でもあると思うんです。

ただ、当事者が書けることもあるけれど、物心つく前の出来事であったり、思い出さないようにすることでなんとか保てていることがあったりすると、それは本人にさえ語れません。だから、彼女が書いていることを精一杯受け止めると同時に、繰り返しになりますが、ここに書かれたことがすべてだと思わず、書かれていないこともおそらくあるということを、読む側や周囲が知っておくことが必要だと思います。

もしこの本を1人で読むのがつらければ、例えば職場で勉強会を開いて、「どうしたらもうちょっと彼女が楽に生きられただろう」とか、「彼女と同じような人がここにいるかもしれない」とか、「その人たちをどうサポートしていけばいいんだろう」といった話し合いをしながらみんなで読むのがよいと思います。

この本をめぐってみんなが思い思いのことを語り合えたりすると、塔子さんはこの本を書いてよかったなと喜んでくれるんじゃないでしょうか。彼女は、職場やさまざまな場所で、もうちょっとお互いがお互いを人間として気遣い合える、そういう社会であってほしいと願っていたと想像するので。そういう形で彼女の遺志をつないでいけたらいいなと思いました。 [聞き手:「精神看護」編集室]

(「精神看護」 Vol.28 No.2 掲載)

特別記事 『傷の声』──複雑性PTSD、自分を傷つける人の真実を読む より

2.私の「傷の声」も聞こえてきた

星野 概念(精神科医)

全文を見る閉じる

この本には、家族の話と、今の日本の精神医療のこと、という僕が大きく揺れうる要素が複数含まれていました。読んでいて終始余裕がなかったのですが、それは内容に圧倒されたのに加えて、この読書体験がきっかけで、今よりも余裕がなかった時期のことを身体が思い出している感覚になったからだと思います。

●家の中の風景は似ていても、宿る物語は大きく違う

ハナレグミというアーティストに『家族の風景』という代表曲があります。僕はハナレグミが大好きです。まるで楽器のような、全身が鳴っているような声と、絶妙な音感、リズム感。あんな要素が揃っていたら、どれだけ歌に潜っていけるのでしょうか。絶対に無理だけど体験してみたいと思い、ずっと憧れています。

『家族の風景』は、どこにでもあるような家族の風景が歌われた曲です。曲を聴けばわかると思いますが、描写されているのは誰でも思い浮かべられそうな家の中の風景です。その風景にどのような物語が宿っているのかというと、一転して家族ごとに大きく異なる気がします。

どこにでもあるような風景なのに、その中で積み重ねられる物語はどこも同じではないというのは、不思議なようでいて当たり前のことです。家族とはそういうものなのかもしれないと思います。

●家族の距離感

この曲では、風景以外を歌う歌詞が2箇所あり、その部分だけメロディが変わります。特にその2箇所のうちの1箇所目に僕は心が動くので着目してみます。歌詞をギリギリ引用しないままなぞりますが、家族とは、確かに友達のようなのに、間違いなく他人。家族以外とは持つのが難しいであろう特別に近い距離感は多くの家族にあって、そこでしか見せない顔を持つ人は少なくない。それでもなお、人と人は、家族と言えども徹底的に他者なのだ。この両価的な現実が、“他人のように遠い”と感じさせるのかもしれません。

こんな距離感が、この歌では“愛しい”と歌われます。僕にとって家族との距離は、愛しいと言えるほど余裕のあるものではありません。この距離感は、愛しいのか、寂しいのか、愛しいけど大変すぎるからいっそのことなかったほうがいいようなものなのか。まだ自分にとって適切な表現が見つからない感覚です。

●他者は永遠に異質な存在、のはずなのに

僕はオープンダイアローグをはじめとする対話にとても興味があり、対話を実践し、研鑽していくことを自分のテーマにしています。オープンダイアローグの理論的主導者であるヤーコ・セイックラと、未来語りダイアローグの開発者であるトム・アーンキルはその共著書*の中で、対話を対話たらしめる要素について多く述べています。その中で「他者性」について書かれている部分があります。「他者とは、最も親密な相手であっても、永遠に異質な存在であることを意味します」と。

ある人が何かを考えたり、声に出したり、行動したりする時、その体験や感覚はその人以外誰も、その人の内側から把握することができません。その人以外は誰もが、その人の外部にいます。他者は、永遠に異質な存在、異邦人であると彼らが言うのは、そのような当たり前のことを強調するためだと思います。

*ヤーコ・セイックラ,トム・アーンキル 著,斎藤環 監訳:開かれた対話と未来―今この瞬間に他者を思いやる,医学書院,2019.

●尊重がうやむやになりがちなのが家族

なぜ強調せねばならないのでしょうか。僕はその理由を、大きく分けて2つ考えました。1つは、人は油断をすると、自分以外の人のことをわかった気になってしまうからではないかと思います。相手が永遠に異質で異邦人だとしたら、わかったような気になっても、まだ知らない部分があるかもしれないと慎重さを保てそうですが、他者性を気に留めるのを忘れてしまうと、そのような慎重さは抜けやすくなる気がします。この人のことはわかった、と思ってしまえば、詳しくその人の思いに耳を傾け続ける理由がなくなります。「どうせこういうことでしょ」とか、「あの人はこういうタイプだから、はいはい」のような感じで決めつけてしまうと、その人のことをさらに知る大事な機会を失うし、なにより人としてものすごく失礼です。

もう1つは、他者性を気に留めないと、自分以外の人のことを他者だと感じ続けるのが難しくなる場合があることです。例えばパートナーや家族のことを自分の延長のような形にしてしまうことは少なくないと思います。他者を、自分の思いを叶える道具のように扱ってしまうのは暴力的だと思いますが、思いのほか多くの場所で生じている気がします。

他者への尊厳を持っていれば、その人の話に耳に傾けようとするし、思いを叶える道具のような扱いはできません。意識的に他者を尊重し、尊厳を持ってみることはきっとそんなに難しくありません。でも、それを当然のこととして続けるのはとても難しいことです。呼吸をするように他者を尊重する。そのことが最もうやむやになる形の1つが家族ではないでしょうか。

●この本を読んで自分に生じた反応

著者がこの本の中で語る話は壮絶です。

僕は普段、精神医療に従事する時、かかわる人の家族関係を思い描くことが多い気がしています。オープンダイアローグや家族療法に興味を持ち続けているからか、児童や思春期の人と会うことが多いからか、訪問診療をしているからかわかりませんが、気づけばかかわる人の語りの中でも特に家族関係に着目していることが多いのです。この本の中で著者はまさに家族の話を多くしているので、読んでいる最中に、普段から湧いてくる家族関係の考察のような思考が働いてもおかしくなかったはずですが、不思議とそうはなりませんでした。

この本に関する僕の読書体験は少し複雑でした。思考や感情としては書かれている内容にのめりこみ、さまざまな感情移入もありながら、身体は自分の原家族との体験を思い出している感じでした。普段の読書と比べると、身体的なしんどさが多かった印象で、読書期間中に飲酒量が増えたりもしました。

こうして書いていると、自分の原家族との話を思いっきり書きたい衝動が生じます。これも今回の読書で生じた反応の1つではないかと思います。でも詳しく書くのはやめておきます。これが執筆ではなく、安全な場で誰かと話していたならば、きっと話しすぎて止められなくなってしまい、翌日後悔することになると思います。以前にそのようなことが多くありました。

●養育者からの言葉

ただ1つだけ、読んでいて体験が重なり、明らかに自分が反応しているのを感じた部分を書いてみると、自分の養育者から、自分の存在を否定されることはやはり非常にきついということです。自分はもうこの世にいるのに、「君はこの世にいなければよかったんだ」という言葉を渡されると、どうしたらよいかわからなくなります。こんなひどいことを言われたんだと泣きつきたい。けれどそれを言ったのが、本来であれば最も頼りたいはずの養育者であると、どこにも頼れない八方塞がりのような絶望的な気分になるのです。

その言葉は、重いというか、熱いというか、うまく表現し切れませんが、かかえているのがすごくきつい、嫌な存在感があります。時間が経てば消えるだろうと予測し、消えるように願ったりもしますが、消えません。どうにか、自分で対処を編み出したり、時折自分に馴染む対処法を教えてもらったりして、自分の心身に平気なふりを覚えさせていくしかないように感じています。

●傷があるということを忘れてはいけない

この本を読んで、書かれている著者の体験を解釈するようなことは言えません。本人にしかわからない感覚が多くあるだろうし、本人に確認しないまま解釈のようなことを書いて公表するのは暴力的だと思うからです。

僕は読んだ反応として、自分の原家族との関係性に関することを普段よりも強く感じ、存在を否定されたつらさについて書きたくなって書きました。

なぜ、ある人がある人を、特に家族のような特別な距離感の人を否定する言動をするかと考えてみれば、そこにはいろいろな視点があるかもしれません。否定する言動をした人にもさまざまな理由があるのだろうとも考えられるし、実際そんな事実も少なくないでしょう。でも、その視点を認めすぎると、否定された人は、それを受け入れて自分自身を責めるしかなくなる気がします。これは本当につらいことです。

どんな理由があったにしても、人に対して暴力的な言動をした人は、人を他者として尊重していなかったことに気づくべきだと僕は思います。そして、そのことで傷ついた人にかかわる人たちは、大切な人に尊重されなかった、深すぎて、なかったことには絶対にできない傷がその人にはあるということを忘れてはいけないのです。

これを強調したいのは、自戒の念があるからです。

●医学の知で相手の声を消していると気づいたとき

僕は精神科医としての修練を始めてから数年して、精神科医を続けられないと考えた時期がありました。誰もがみな初心者から学んでいきますが、僕が最初に教わったのは診断の考え方と、それに基づく治療の組み立て方でした。

特に診断については、2~3年で診断基準をある程度把握し、自信を持っていました。学びを得て、明らかに初心者から進歩した実感があれば、自信を持って当然です。僕は診断するために話を聞き、診断を決めた後はあまり話をしていなかったと思います。その時期の自分は、診断することで、かかわる人のことをわかった気になっていました。

でも、心や精神は目に見えないし触れない、X線やMRIでも捉えられず、数値で表すこともできません。まるで架空のもの、不確かさ極まりないものです。それに診断という形で名前をつけたとて、不確かなものであることは変わらないはずなのに、医学という絶対的であるかのような知で命名すると、その不確かさが見えにくくなり、その人のことを表す決定的なもののように思えてきます。これは、人間が複雑で流動的に変化もする、一言で言い表すのは不可能な存在だという事実と矛盾しています。この錯覚に陥ることは、不自然なだけでなく危険です。

しばらくの間、僕はその危険性に気づいておらず、診療での僕の提案に異議を唱えてくれる人の声も、医学は正しいからという言説で丁寧にかき消していました。ないがしろにするのではなく丁寧に話していたつもりですが、有無を言わせない、声を封じるような圧迫感があったと思います。業務全体を不真面目にしていたつもりもありませんでした。むしろ熟考の上、必要だと考えた時に非同意入院や行動制限の判断をし、その方向に一生懸命説得をしていました。その熟考は、医学的な知識に大きく依拠していて、人としてその人のことを思い描くという、人ならば当たり前のことが抜け落ちていました。

やがて、自分が正しい精神医療だと思って続けていたことが、医療者としての思考に偏り、安全管理という名の下にその人の声をなきものにしているのではないかと違和感が生じるようになり、膨らんでいきました。嫌だ、という人の声を抑えることがつらくなり、それまでかかわった人にあまりにも申し訳ない気持ちになる一方で、精神科医でいる限りそのシステムからは出られない気がして、精神科医を続けていてはいけない気持ちになりました。

そのことを相談した、今は亡き恩人が、『新編・分裂病を耕す』(星野弘著、2017年、日本評論社)という本を教えてくれました。これを読んで以降、人としての価値観を譲ることなく精神科医としてあり続けることもできるかもしれないと思い直して、今も研鑽を続けています。その恩人には、深く感謝をしています。

●「助けて」と言うのってほんとうに難しいから

人にはあまりにもつらい時があります。そういうときに必要なのは、助けてほしいと思えることと、それを声に出せることです。でも、差し迫りすぎて余裕がなくなると、そうしたまともなことを考えて行動に移すのが困難になります。

人によっては、自分は助けてほしいなんて言う権利のある人間ではない、とか、助けられる価値はないという感覚が強くなってしまうかもしれません。仮に、助けてほしいと思うことができたとしても、それを声に出すにはまた、とても大きな壁がある気がします。

勇気を出して声に出した結果、ぞんざいに扱われたり、「こんな状態だからこうするべきだ」といった的外れな決めつけやおせっかいをされた経験があったりすれば、助けてほしいと声に出すのには大きな恐怖を伴います。声を発する先が見当たらない場合もあるかもしれません。孤立に苛まれるのは、耐え難いつらさがあります。

あまりにもつらく、それをうまく人に伝えられない時、人が信じられない時、どうしたらよいか教えてくれる人は簡単には見つかりません。それでもどうにかせねばならないとひとりぼっちで試行錯誤した結果、驚かすような言動に至り、人からすれば厄介な存在になってしまうこともあるのだと思います。

そのような状態にある人にかかわる時、医療者としても、そうでなくても、他者としての尊厳を持ち続けていたいと思います。その人の言動を、何か専門的な言葉で評価するのは本当に簡単です。そうしてしまえば「危険だから」などの名目で、他者であるその人のことをコントロールできてしまいます。それはその人にとってとてつもない傷になります。

そうではなく、その人がそのような状況にあるのはどうしてなのか、1人で危険な形の試行錯誤や工夫に至ってしまう道のりは相当につらかったに違いない、頼り先がなく1人で頑張りすぎているのではないか、など、人として当たり前の気持ちを向けることを忘れないでいたいです。

そして、自分のつらさが極まりそうになったとき、そのようにかかわってくれる人がいることを信じたいです。

●強い意志をもって完成された本

これは本当にすごい本だと思います。巻末の松本俊彦さんの解説に、そのことがしっかりと書かれています。これまでも、類稀なる描写力で表現し、想像が及ばない世界を教えてくれた芸術作品がいくつかありました。精神医療の領域で言えば、発達の凸凹のことや、幻聴や妄想とされる不思議な体験のこと、物忘れとされる世界のことなどは、それを表現した作品が僕の理解を深めてくれました。

この本は、多くの人の、さまざまなつらさの背景にあるかもしれない「傷の声」のありようを、凄まじい臨場感で教えてくれます。少し書いたように、僕の場合は共鳴のような反応もありました。読んでいるうちに自分の傷が共鳴し、気づけば自分の傷の声を改めて聴くような読書体験でもありました。同時に、著者の体験は本当に厳しく、壮絶で、自分の想像には遠く及ばない世界があることも知りました。思い出すのにも、書くのにも、ご家族との対話も含めて心身が削られる時間が多くあったに違いありません。僕はいまだに、帯に書かれている「自傷に関する最高水準の教科書」という冷静な捉え方ができないでいます。読者である僕でさえそうなのだから、著者はどれほどだったのだろうと想像していますが、し切れません。

本文中にもあるように、この本は著者が自身の傷の声に耳を傾けながら、強い意志を持って完成させ、出版を決意した作品です。著者の声が途絶えてしまった後、その決意を受け継いだ出版社の担当の方は、最終的に出版をすべきか否か、迷い、考え続けたと思います。著者や担当の方、複数の人が、簡単にはつくれるはずがないこの本をなんとか届けてくれたことには大きな意義があると思います。

●嫌な気分になったなら、それはサインである

この本を読む人、特に医療者の中には、共鳴の余裕のなさとは別の、遠ざけたくなるような、嫌な気分になる人が少なからずいるかもしれません。でも、それはサインです。著者が命をかけて訴えかけたことの1つは、傷の声はこんなにもヒリヒリと、ビリビリと、本人やまわりを揺さぶるものであるから、それをなきものにすることはあり得ないということだと思います。その訴えを感じ、嫌な気分になるならば、それは、苦しい、助けてほしい、という極めて切実な声に気づかないふりをしてきたサインです。そのサインに気づいたら、どう構えるのか。それはそれぞれの人次第ですが、きっと知らないふりはもうできません。それはとても大切な、小さくても深い変化のような気がします。

人が人にできることは多くありません。救えないことなんてたくさんあります。それでも僕は、“何を見つめてきて 何と別れたんだろう”(ハナレグミ『家族の風景』より)と思いを馳せ、声をかけることが、少しだけでも隙間のようなものを生み、何かを変えるきっかけになることもあるのではないかと考えています。

(「精神看護」 Vol.28 No.2 掲載)

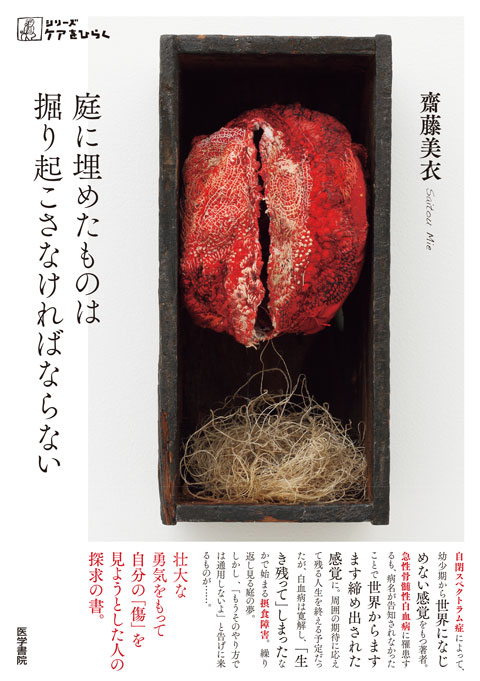

《書論》 同じく「傷の原因」を探し続けてきた者として

齋藤 美衣(作家)

全文を見る閉じる

●「正しさ」を強制する家庭の中で

わたし自身の原家庭の話から始めたい。

わたしは「正しさ」を求める家庭に育った。わたしの育った家庭で何より大切だったのが「正しくあること」だった。正しい言葉、正しい振る舞い、正しいお付き合い、正しい人、正しいものを選ぶこと。

わたしは広島に生まれたけれど、両親は広島の出身ではなかった。広島という町を両親は嫌い、広島の言葉を「きたない」と嫌った。家庭では広島弁を話すのを禁止された。子どもたちが「正しい日本語」を身につけることを望んだのだ。下品なものは徹底的に軽蔑された。テレビのチャンネルは常にNHKに合わせてないといけなかった。誰もいないときリビングでわたしは民放のドラマを見てその後こっそりチャンネルをNHKに合わせておいた。そういうことをするとき、とても悪いことをしたような気がしたものだった。

何をするか、誰と遊ぶか、なんと返事をするか、それらはわたしがする前から決まっていたように感じる。わたしはそれを正しく選び取り、正しく行うだけなのだった。

正しさは弱さを含まない。わたしの両親は「正しい」に加えて、「強くある」ことをわたしに望んだ。そして「正しく」わたしを大切にし、わたしを愛した。

わたしは「正しく」育ったのだった。そこには虐待も、不適切な言動も入り込む余地がなかった。だって「正しい」のだから。それなのにわたしは次第しだいに不調をきたすようになっていった。高校生の時に摂食障害を発症した。隠れて過食して嘔吐するわたしに、母は「アフリカには飢えている子どもたちがいるのに」と言った。母は正しい。世界に飢えで苦しむ人がいるのに、吐くために食品を買い、それをすぐに吐いて無駄にしてしまうわたしはとんでもなく間違っていた。

●でも「わたしがしてほしいように」愛してほしかった

「正しく」育ったのに、「正しく」愛されたのに、家庭でわたしだけがおかしくなった。わたしは自分をふかく恥じた。強くあらねばならないのにおかしくなってしまったわたしは、自分が間違った部品になってしまったように感じた。わたしはわたしの体も心も、どれもこれも自分のものでないような感覚を持った。生きているようで生きていない、そんな時を過ごした。いや、過去形ではない。生きているようで生きていない、という感覚は今でもわたしの一部としてある。

わたしの家は、日本人家庭じゃないように「愛している」と言い合う家庭だった。わたしは「愛されている」と思っていたし、「愛している」と思っていた。でもとても苦しかった。それがなぜなのかずっとわからなかった。苦しいわたしがおかしいんじゃないかと思っていた。

でも今なら思う。両親は「正しく」わたしを愛してくれはしたけれど、「わたしがしてほしいように」わたしを愛してはくれなかったのだ。今ならわかる。わたしは「正しさ」よりも「わたしがしてほしいように」愛されたいと、心のどこかではずっと求め続けてきたのだ。

そして「愛している」と言われるたびに、同じ質量の「愛している」を求められることが苦しかったのだ。

●愛しているから苦しいのだ

本書『傷の声──絡まった糸をほどこうとした人の物語』は、生まれ育った家庭の中で幾度も幾度も傷ついてきた著者・齋藤塔子さんが、その傷つきの中で、生きるためにもがいてきた道のりを記した本だ。

本文の前に「この本を手に取ってしまった私の家族へ」として、「家族への手紙」が入っている。その文章は次のように始まる。

「お願いがあります。この本を一生読まないでください」。

家族の中で無数のふかい傷を負った著者が、自らの傷たちについて思索し、もがき、それでも書き切ったこの本の最初が、家族に「読まないでほしい」というメッセージであったことにわたしは胸を衝かれる。

告発したいのではない、責めたいのではない。だがほんとうのことを書いたこの本を読むと、おそらく家族は傷つくだろう。自ら無数の傷を負い、心と体がばらばらにならないように、生き延びるための自傷行為を続けてきた彼女が願ったのが、家族がこれ以上傷つかず、傷つけあわず、それぞれに独立して幸せな人生を送ることだった。なぜなら、彼女は家族を愛していたから。

家族とはなんだろう。第Ⅲ部「家族曼荼羅」を読んで、ああそうだった、という思いと、やるせなくいたたまれない気持ちになった。ここで描かれているのはわたしの育った家庭でもあり、大人になったわたしのことでもあるように感じたからだ。

著者・塔子さんは、毎日母が発する父への悪口を浴びるように聞くことで、家庭の崩壊を防いでいた。

わたしも子どもの頃、両親の間を繋ぎ止めるために、母のもとでは母の母の役割を負った。父のもとでは父の妻の役割を負った。それぞれから相手への愚痴や悪口を聞き、それを胸に留めた。そして伝えるべきメッセージだけを持って父や母の元へ行ったのだった。

塔子さんも「私は母の母」だった。と書いている。物心ついた時から親による親への悪口を聞かされるのがどんなに苦しいものか、子どもを損なうものか、わたしにはよくわかる。

その一方で、不安定な心と体をかかえて父への悪口を子どもに言うしかできなかった一人の女性(母)のこともわたしは思ってしまう。

本書では「母がいつも鬼のような人間なわけではなく、母からしたら愛情を持って一生懸命子育てをしていたのだと思う」と書いている部分もある。

憎むことができるほど鬼のような存在だったら、手放しで憎むことができる。大嫌いだ、あんなやつは親じゃないと言うことができる。それができない苦しさ、つらさはわたし自身がよく馴染んだ感情だ。大抵の人にも覚えがあるのではないだろうか。嫌いだから苦しいのではなく、愛しているから苦しいのだ。

●脈々と続く、絡まった家族の糸

母のケアをする塔子さんの子ども時代の記述を読みながら、わたし自身のことだけでなく、わたしの母のことを思った。そして、わたしの子どものことを思った。

当たり前だけれど、親だって、かつてはみな子どもだった。

わたしの母の母、つまりわたしの祖母はとても体が弱かった。母が小さい時に、庭で洗濯物を干していた祖母が急に倒れたことがあったという。背中にはまだ赤ん坊だった母の弟をおぶったままで。この時のことが母には大変な恐怖として記憶に植え付けられていると聞いたことがある。

わたしが母の母の役割をしたように(いやそれ以上だったかもしれない)、母は自分の母の母の役割をした。だから強くあらねばならない、と母は決意した。

わたしはわたしの子どものことを思う。著者の齋藤塔子さんは1999年生まれ。わたしの長子と同じ生年だ。わたしが精神の不調を抱えながら、時に入院することもあるなか子育てをしてきて、子どもを苦しめたことがなかったとは思えない。いや、正直に書こう。わたしはものすごく子どもたちを苦しめてきてしまったと思っている。わたしはかつてわたしが苦しんだように、いや、それよりもずっと子どもを苦しめただろう。

わたしの母は、自分が強くなることで生き延びた。だからわたしにも生き延びるために強くあることを求めた。一方、わたしは子どもに何をしただろう。何を求めただろう。そのことを考えると胸が詰まったようになり、わたしは自分が母よりもずっと行き当たりばったりのダメなお母さんであることを思い出してしまい、苦しくなる。

わたしはたまらなくなる。こんなに傷ついてきたのに、その傷にどれだけ苦しめられてきたのかわからないほどなのに、その傷以上に人を傷ついてしまっていた。わたしは被害者であったと同時に加害者でもあったのだ。被害と加害は双子の兄弟で、どちらかだけ存在するということはないのではないか。わたしは自分が傷ついてしまった、傷つけてしまったというこの両面をまなざしながら生きていかなければならないだろう。だがそれはたやすいことではない。

母であるわたし、わたしの母、かつて子どもだった母、そしてそのまた母。絡まったこの糸を、わたしはほどくことができるのだろうか。

●自分の傷を見るため、家族にインタビューを始めた著者の勇気

心の中で母親と縁を切り、実家を出て物理的距離も置いた塔子さんだったが、彼女は母に話を聞きに行く。それがどれほど勇気のいることか、わたしにはよくわかる。自分の傷つきの裏側をちゃんと彼女は見ようとしたのだ。

今の言葉で言うとモラルハラスメントと言うのであろう父親との関係の中で、母は疲れ切り、傷つき、そして病気になり入院をしたが、何をされて、何が原因でこうなったのかわからないと言う。

母と塔子さんが2人で話しても、父というブラックボックスの謎はより深まり、理由も、原因もわからない。言語化ができない。明確にできない。「家族の中に流れていたのは「暴力」であったとは思うが、「これ」というはっきりしたものはないのだ。支配と服従、そしてなんとも言えない緊張した険悪な雰囲気が家族みんなを蝕んでいたのだった」と塔子さんは記す。

父について塔子さんが述べる部分もある。家族にルールを敷き、束縛して支配した鬼畜のような側面もあれば、可愛がってくれる時もあった父。

いろいろとわからない。はっきりしない。何が真実で、何が違うのか。

愛とは一体なんだろう。わたしはどんどんわからなくなる。

無数の傷を負ったがその理由がわからない。いくら探しても見えてこない。そこに愛があったのならば、なぜこんなにも傷ついてしまっているのか。

●すべては藪の中

塔子さんは兄と話す機会も持った。子どもの時のことを改めて話し合って、自分が体験してきたこと、見てきた家族像をもう一人の子どもであった兄がどのように認識しているのかを、かなりの時間をかけて対話している。

その中で読み手であるわたしも驚いたのが、兄が見ている家族像が塔子さんのものとかなり違っている点だ。インタビューの最後で兄は「「あれはいい学びだった」って思えるといいね」と言葉を締めくくっている。

わたしはこの部分を読むのが特につらかった。兄の言葉に、塔子さんの苦しさに見合うだけの凄惨な語りが見当たらなかったからだ。同じ経験をしているはずなのに、それを「糧にできるといいね」と言う兄に、塔子さんは「あんなに苦しかった日々が「糧」になり得るんだろうか」と心の中で思う。こんなに見えている景色が違っていることが、さらなる不安と混乱を生んでしまう。

このインタビューを経て、塔子さんはショックに打ちのめされる。数日後の通院日、処方薬をお酒で過量服用した状態で診察に行き、診察ノートを主治医に見せ、その場で医療保護入院となった。塔子さんは、これまで体験し、感じたことが、単なる自分の被害妄想だったのではないかと混乱状態に陥り、希死念慮が強まってしまう。

●わたし自身と重なる

この部分を読んで、わたしはまた自分の記憶の蓋が開くのを感じる。

ちょうど1年前、わたしが自宅で自殺企図した時のことだ。わたしはわたしの具合の悪さの理由を見つけられなかった。はっきりした理由がないのに具合が悪いといい、やるべきことができず、一日中苦しさでベッドでのたうちまわる。具合の悪さの原因を「あれだろうか」、「これだろうか」と探してみるが、どれもぴったりくるものはない。わたしの直面しているつらさ苦しさは全部自分の妄想のように思えた。自分だけが出来損ないの最低な人間のように感じた。ことごとく人の邪魔をして、関わりある人を損なっている。わたしにできることは、わたし自身をこの世から消すことしかないと思った。

なぜこんなに苦しいのかわからない。何か明確な「原因」があったらどんなに良かっただろうかとわたしも思う。思えばわたしもずっと「原因」探しをしてきた。だってそれがわからないことには、この苦しみを解決できないではないか。「原因」を屈服させたらわたしはやっと人並みになれるのだと信じてきた。だからあらゆるものを探した。

両親が原因だ、と思った時がある。だからある時「わたしはずっと苦しかった」と意を決して両親に話したことがある。すると両親から言われたのは「そうかもしれないけれど、私たちも大変だった。苦しかった」だった。わたしは途端に自分が恐ろしく間違ったことを言ってしまったような恥ずかしさを覚えた。

自分の発達障害特性に思い当たり、それが解決のキーになるのではないかと思ったこともある。「わたしは発達障害ではないかと思うんです。それが今の大変さの根底にあるのではないでしょうか。検査を受けたらどうかと思うのですが」と大学病院の診察室で思い切って言ったら、当時の主治医は「ああ、あなたはそうだと思いますよ。でも検査して確定したところで発達障害は治りませんから」とにべもなく言った。わたしはここでも自分がとんでもなく間違ったことを言った気がした。

精神科クリニックをいくつも訪ねた。境界性パーソナリティ障害、適応障害、双極性障害。いろんな病名がついた。病名がつくたびに、「病気なのであれば、ちゃんと治療をすればこの苦しさが解消されるはずだ」と期待を寄せた。さまざまな薬が出された。期待と裏腹に薬を飲んでも良くならない。薬の種類と量だけがどんどん増えていった。わたしはどんどん具合が悪くなり、ベッドから起き上がれない時期が続いた。

そうするとやはり思考は自分自身の内部へ向く。自分はどこかおかしいのではないか、人と違う決定的にダメなところがあるのではないか、そんなふうにしか思えなくなっていた。

塔子さんも書いている。

「結局「本当」のことは何もわからない。誰がどう思ったのか。私が苦しんできたものの正体は一体何だったのか。私が現在も苦しんでいることに正当な理由なんてあるのだろうか」。

この文章を読んで、わたしは冒頭に書いた「正しさ」のことを思う。「正しい」かたち、「正しい」理由。わたしもそれをずっと探してきた。この苦しさが何なのか、どうしたらよいのか。でも「正しい」敵は、ほんとうはいないのかもしれない。そんな簡単なものではないのかもしれない。そのような曖昧な、混沌とした渦中を、わたしたちはサバイブしなくてはならないのかもしれない。

●この本の誕生を祝福したい

このことを書くのはとてもつらい。著者・齋藤塔子さんは、この原稿を書き上げたあと、この本の完成を見ることなく亡くなってしまった。ではこの本で彼女がもがいたこと、書きながら旅したことは「正しく」なかったのだろうか。この本の存在は「正しく」ないのだろうか。

わたしはそうは思わない。

本書で齋藤塔子さんは断絶があったたくさんの人と橋を架けようとした。そして実際に多くの橋を架けた。それは自分のためであるのと同時に、社会のためにであった。この社会には、精神科の患者を別世界の人間として見る大きな断絶が存在する。その溝を嘆いたり非難するより前に、精神科の患者も1人1人に物語・事情があって、今、医療者の目の前に現れていることを知ってもらうこと。そのために彼女が選んだ方法が、「実在する自分」の「実在する物語」を世に届けることだった。

「回復」とは一体なんであろうか。それはゴールに向かっていくものではなく、「生きる途上にあり続けること」だとわたしは思う。なぜなら生きていることそのものが常に動き、揺れ、変容しているものであるから。何度も、何度でも生きることをふたたび試みる。それが「回復」ではないだろうか。そのプロセス自体が「回復」と呼ぶのにふさわしいのではないだろうか。

『傷の声──絡まった糸をほどこうとした人の物語』の声に耳を澄ませる。小さくとも、途切れながらでも確かな声がここにはある。生の息遣いが感じられる。わたしはこの本を読みながら、わたし自身の傷が痛むのを感じ、血が流れるのを感じ、そして何度も「生きる途上にいる」感覚があった。ひとりの人の生きた証を、そして齋藤塔子さんが架けたたくさんの橋をたずさえた本書の誕生を、わたしは祝福したい。

(「訪問看護と介護」 Vol.30 No.1 掲載)