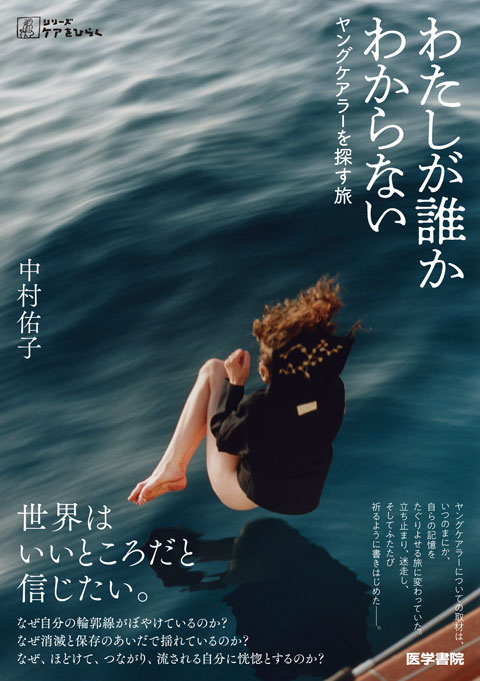

わたしが誰かわからない

ヤングケアラーを探す旅

自他の境界線をめぐる冒険的セルフドキュメント!

もっと見る

「ヤングケアラー」について取材をはじめた著者は、度重なる困難の果てに中断を余儀なくされた。一体ヤングケアラーとは誰なのか。世界をどのように感受していて、具体的に何に困っているのか。取材はいつの間にか、自らの記憶をたぐり寄せる旅に変わっていた。ケアを成就できる主体とは、あらかじめ固まることを禁じられ、自他の境界を横断してしまう人ではないか──。著者はふたたび祈るように書きはじめた。

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 中村 佑子 |

| 発行 | 2023年11月判型:A5頁:232 |

| ISBN | 978-4-260-05441-6 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 序文

- 目次

- 書評

序文

開く

はじめに

思えばわたしは、作り手として、書き手として、「家族の病」というものにだんだんと近づいていったように思う。

前作『マザリング 現代の母なる場所』の最終章では、初めて母の精神科疾患のことを書いた。その前の映画作品では、母の「病」としか言えなかったし、それ以前は言葉にしようとも思っていなかった。

自分の心奥をのぞきこんでみると、どうしてもそこに行き着き、いまでもわたしの日常は、母の病の上がり下がりによって、風見鶏のように左右に揺れる。その幼いころからの現実に、言葉によって再帰するようにたどり着いただけだ。

もしかしたらここまで読んだ方は、私が母を恨んでいたり、たいそう困っていたりすることを書くのだろうと思われるかもしれない。しかし、そうではない。わたしはいまでも母を恋うる気持ちがあるし、それは「だからこそ」の感情だろうと思う。

わたしのように幼いころから病の家族につきあう子どものことを、昨今、急に世の中に躍り出た言葉をつかうなら「ヤングケアラー」という。世間では、ヤングケアラーを支援せよ、といわれる。ひとりで抱えさせずに、支援の手を与えなければいけない。彼女/彼たちに、自分たちのための時間を、学習の、習いごとの、友人たちとの遊びの時間を確保しなければいけない。

もちろんこれらは正しい。社会的課題としては当事者に選択肢を与え、外的な逃げ場をつくって解決しなければならないだろう。

しかし、そこにヤングケアラー当事者の本当の感情は響いているだろうか。どこか置いてきぼりであるようにわたしは感じていた。そもそもヤングケアラーと自分が名づけられるとは、これまでの人生でまったく思っていなかった。自分が何かの当事者であるとは、露ほども思っていなかったのだ。

世界はいま、さまざまな当事者であふれている。みな何がしかの当事者である「当事者の時代」に入ったのだろう。しかし、突然登場してきた言葉で自分の、自分だけの過去の記憶を定義されることへの戸惑いを抱える人もまたいるのではないか。その白黒つけられない、グレーな、はざまの、淡い色調を、一つひとつ書き起こしたいと思った。

この本では、病の家族に付き添う時間とはどういうものなのか、つまりヤングケアラーの内的時間とはどういうものかを書いている。葛藤と喜び、苦しみと快楽、引き裂かれてゆく感情の双方の極を書きたいと思った。さらに病気を抱える家族のケアといっても身体的な疾病ではなく、とくに精神疾患に限って考えてみたい。

わたしはまず、母に付き添って過ごした精神科病院で出会った女性たちのことから書きはじめ、前作と同じように当事者への聞き書きとして進めていった。しかしそこには、ヤングケアラー特有の困難があったのだ……。その詳細は本論を読んでいただきたい。

筆をとったり、筆を置いたりするわたしの右往左往、迷いともども、すべてをここに書いている。わたし自身の感情や思考のドキュメントとしての部分も大きいが、その道行きの困難さも含めて、書くということが孕(はら)む問題に向き合うことだったのだろうと、いまはそう思っている。

書きはじめてから二年あまりかかったが、最後に別の風景が見えてきた。そのことに、ありがたいような、感謝したい気持ちがわきおこる。

書くということは、洞窟を手で少しずつ掘っていくようなことだという醍醐味を味わった。ときに爪にやわらかい土が入って不快に感じたり、息が切れて壁によりかかって暗い天井を眺めたりしながら、ようやく最後に、指の先に少しだけ光が見えた。

その光を、読んでくださる方々と分有できるのなら、こんなに嬉しいことはない。

目次

開く

はじめに

1 薄氷のような連帯

2 いちばん憎くて、いちばん愛している人

3 わたしが誰かわからない

4 わたしはなぜ書けないか

5 抱えきれない言葉の花束

6 固まることを禁じられた身体──ケア的主体とは何か

7 自己消滅と自己保存──水滴のように

8 犠牲と献身と生まれ変わり──自由へ

おわりに

書評

開く

新聞で紹介されました

《この本では、水の比喩がしばしば出てくる、まるい水滴は、つつつと走り、他のしずくと一緒になって、透明な塊になったかと思えば、また動いていって、別のしずくになったりする。著者はそれを、自己崩壊と自己保存の行き来として捉える。》──澁谷智子(成蹊大学文学部教授・社会学)

(『図書新聞』2024年2月24日より)

《物語を振り切り、見返りを求めず、自己の消滅をも賭して、意味もなく「大丈夫」とつぶやきながら、献身的に腕を開いて他者を抱きとめること。その先にも「ともに生きる」生がありうると信ずること。対話の不確実性を信頼する評者もまた、その傍らに「きっと大丈夫」という言葉を添えたい。》──斎藤環(精神科医)

(『毎日新聞』2024年2月17日読書欄よりより)

《喰う者と喰われる者、自他の区別がなくなっていく。しあわせ。その話を聞いて、わたしも百ぺん焼かれてもかまわないとおもう。われを忘れて、ヤングケアラー》──栗原康(アナキスト)

(『週刊読書人』2023年12月15日、「2023年の収穫」より)

《共振や同期は、それが過剰であれば自己を喪失してしまうに違いない。さもなければ生きることに不器用となりかねない。だがそのようなものはときに喜びや救いすらもたらす。この世界の様々な事象が因果関係のみで成り立っていたら、どれほど退屈で索漠としているだろうか。……動的平衡といった概念が新しい世界観を提示したように、共振や同期への注目は何か大きな可能性を予感させるのである。》──春日武彦(作家、精神科医)

(『公明新聞』2024年2月12日 読書欄より)

《読んでいると「私はどうだろう」「私ならどう感じるだろう」と自分のことをかえりみてしまう。きっと著者の親密な語りが気遣いある足取りで境界を越えてくるからだ。頑固に守りたい輪郭に文章が触れてきて、そっとひらかれる。》──堀川夢(編集者・ライター)

(『週刊読書人』2024年2月9日より)

《鮮明な解像度の映画的描写に飲み込まれながら、読者も眩暈(めまい)とともに「無音の谷底」へと落ちていく。この眩暈は、病を負う母親の傍らで、著者自身の境界線が不明瞭になっていく経験のエコーなのだろう。……謎としてたち現れる自己と他者を記憶の奥底から問う探求である本書は、真正な哲学書でもある。》──村上靖彦(大阪大教授・現象学)

(『日経新聞』2024年1月13日 読書欄より)

Webで紹介されました

《中村佑子さん。自身もヤングケアラーだったが、ヤングケアラー当事者の本当の感情がどこか置いてきぼりであるように感じていたという。中村佑子さんがヤングケアラーの内的時間について綴ったのが『わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅』(医学書院)だ。執筆にかけた二年を経て、最後に別の風景が見えてきたという中村さんの同書より、一部を編集の上、紹介する。》

(『CREA WEB』2024年2月13日)

「ヤングケアラーの内的時間とはどういうものか」

中村佑子が思い出す“病院で出会った彼女たちのこと”

『わたしが誰かわからない』#1

「わたしはカムパネルラになりたかった」

ヤングケアラーだった中村佑子が“固まらないこと”を求めた理由

『わたしが誰かわからない』#2