走り続けた看護師たち

新型コロナウイルス感染症パンデミックで起きたこと

知らないままで、終わらせない。

もっと見る

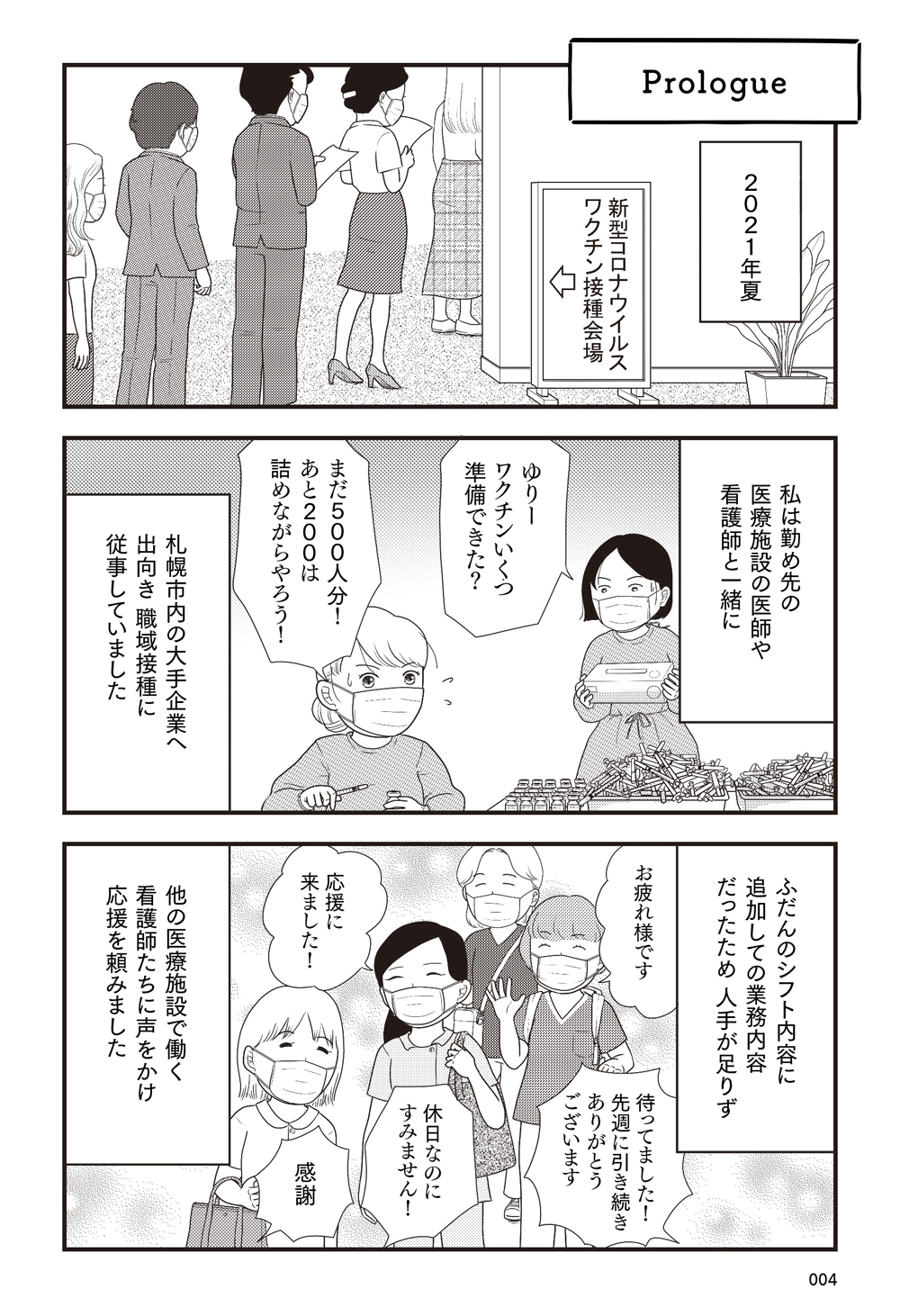

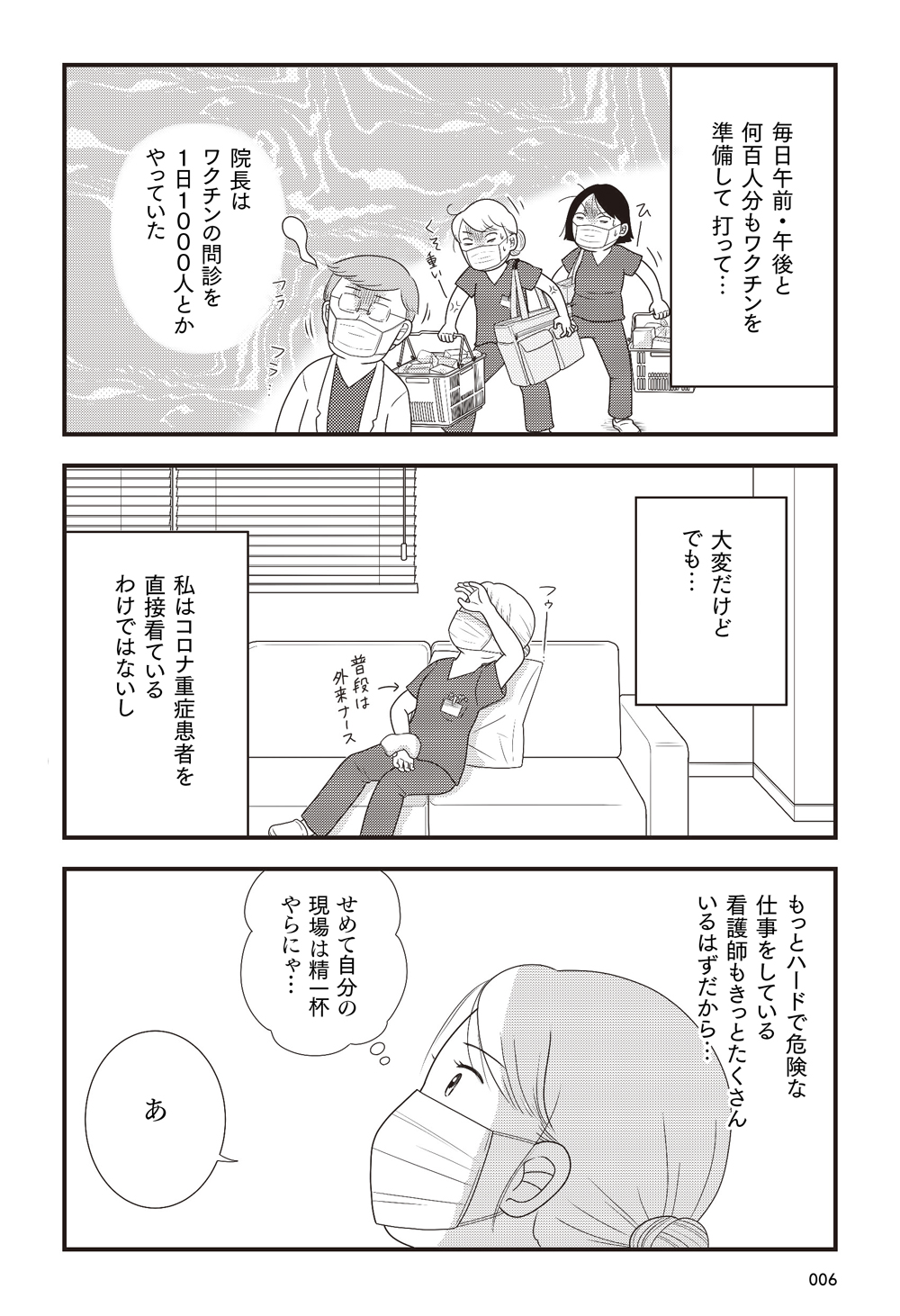

2020年、日本中を覆った新型コロナウイルス感染症パンデミック。

医療は逼迫し、感染への警戒はケアのあり方を大きく変えた。

透析病棟、産婦人科病棟、訪問看護・・・・・・それぞれの現場で何が起きていたのか。

看護師自らが取材して描いた、戸惑い、悩み、傷つきながらも闘った看護師たちの記録。

| 著 | あさひ ゆり |

|---|---|

| 発行 | 2025年03月判型:A5頁:152 |

| ISBN | 978-4-260-05778-3 |

| 定価 | 1,980円 (本体1,800円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- Prologue

- 目次

- 書評

Prologue

開く

目次

開く

Prologue

Episode1 コロナ専門病棟──当たり前の看護ができない

取材後記

おまけマンガ1

Episode2 透析病棟──看護師だって、強いわけじゃない

取材後記

おまけマンガ2

Episode3 産婦人科病棟──発熱があれば、帝王切開!?

取材後記

おまけマンガ3

Episode4 訪問看護──私たちが行くしかない

取材後記

おまけマンガ4

Episode5 それでも看護師を続ける理由──コロナ禍の看護を振り返る

Epilogue

書評

開く

走り続けた看護師たちの声に耳を澄ます──あの「断絶」の記憶とケアの灯火

書評者:廣橋 猛(永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター長)

もう5年以上が経とうとしています。

あのときの記憶は遠い過去のものになったのでしょうか?

私たち医療者にとって,コロナ禍は単なる感染症の波ではありませんでした。それは,プロフェッショナルとしての存在意義,そして人間としての尊厳が,根底から揺さぶられた「戦場」でした。

防護服の中で滲む汗,手袋越しのもどかしいほど不確かな感触,そしてマスクの跡が深く刻まれた互いの顔。それらは,今も私たちにまとわりつく,あの日の記憶の残骸です。

本書は,その最前線を文字通り「走り続けた」看護師たちの,偽りのないリアルな声で構成されています。未曾有の日々の中で,看護師たちが直面した三つの決定的な「断絶」の真実を,私たち医療者は忘れるべきではありません。

1.「英雄」の仮面と「バイキン」の烙印

最も強烈だったのは,社会との断絶でした。連日メディアで「英雄」と称賛されながら,ひとたび白衣を脱げば,わが子を保育園に預けることさえためらわれる。感謝の言葉の裏で,私たちはまるでウイルスそのものであるかのような冷たい視線にさらされました。

「ありがとう」の言葉の裏で,社会から切り離されていくような,あの矛盾した孤立感。本書は,その言葉にならない看護師たちの怒りや悲しみ,医療者が経験した「心の傷」に真っ向から向き合い,読者である私たちの心に深く寄り添うものです。

2.触れることを奪われた手のひらの苦悩

さらに深刻だったのは,ケアの原点ともいえる「触れること」の断絶です。マスクやフェイスシールドに覆われた口元では励ましの微笑みは届かず,手袋越しの接触では肌のぬくもりを伝えることはかないませんでした。

患者さんに「大丈夫ですよ」と声をかけながら手を握る,ご家族の不安に寄り添い背中をさする。その最も大切な「ケアの温もり」を,私たちは防護具に加えて,「できるだけ距離を」という見えない心の壁によって奪われました。声のトーンと目の表情だけを頼りに,必死に心のつながりを模索したあの現場の苦悩は,本書を通じて,私たち医療者全員が共有すべき記憶として刻まれます。

3.看取りの現場で起きた「最期の断絶」

そして,緩和ケアに携わる者として,本書が鋭く指摘する「最期のケア」の課題,特に面会制限の現実は,今も胸が張り裂ける思いで読まざるを得ません。

人生の最終段階において,患者さんとご家族の「共にいる時間」を支えるのは,現場の看護師の最も重要な役割です。しかし,その使命が感染対策の名の下に無慈悲に奪われていきました。

「最期に,ただ手を握ってあげたかった」。その当たり前の願いさえかなえられず,冷たいタブレット端末の画面越しに別れを告げるご家族の絶望と,それを前に立ち尽くすしかなかった私たちの無念は,決して軽んじてはならない記憶です。

私たちが紡いでいくケアの未来のために

パンデミックは収束に向かいましたが,私たちが心身に刻んだ経験は消えることはありません。この本は,単なる過去の記録ではありません。私たちが何を失い,何に苦しみ,それでも何を信じて患者の前に立ち続けたのかを,あらためて私たち自身に問いかけてきます。

あの経験を意味あるものにするために。そして,これから私たちが紡いでいくケアの未来のために。この一冊を手に取り,共に痛みを分かち合い,ケアの灯火を再び強固にすることを,すべての医療者に強く薦めたいと思います。

名もなき看護師たちの物語が静かに問いかけるもの

書評者:坂本 史衣(板橋中央総合病院院長補佐/QIMSセンター副センター長)

『走り続けた看護師たち』で紹介されるエピソードの多くは,新型コロナウイルス感染症(以下,コロナ)の流行が国内で本格化した2020年春の医療現場を舞台としています。ワクチンはまだ存在せず,確立された治療法もなく,個人防護具,検査,病床,人員と,あらゆるものが不足していた時期でした。新興感染症のパンデミックに対応できる医療体制が整っていない中で,コロナ診療とそれまでの日常診療を両立させるというミッションをにわかに担うことになった医療現場は,それでも,いつものように,静かに回っていました。ベッドサイドには,ガウン,手袋,N95マスク,ゴーグルを身につけた看護師がいました。回復を促し,合併症や事故を防ぎながら,少しでも快適に,前向きな気持ちで過ごせるように,患者とその家族に伴走する専門職たちです。

プロフェッショナルは,どのようなときも淡々と業務を遂行します。しかし,未知の感染症が流行している状況で,心配事がないはずはありません。当時,感染管理に従事していた私は,コロナ対応に当たる看護師たちとコロナについて何でも質問できるQ&Aセッションを頻繁に開催していました。何が自身や家族の感染につながるのか,また,どのように防ぐことができるのか。さまざまな制約がある中で,患者や家族のニーズをどうすれば満たせるのか。患者に最も近い存在であるが故に看護師たちが抱える心配事を一つずつ解消していくことが,当時の私の最も大切な仕事でした。

本書は,戦車に竹やりで立ち向かうような看護師の自己犠牲を美化したフィクションではありません。パンデミックに対応するための医療体制を理論的に語る政策提言書でもありません。看護師と漫画家という二つのスペシャリティをもつ作者・あさひゆりさんは,コロナの現場にいた複数の看護師へのインタビューを通じて,早くも忘れられつつある「あのときの日常」を本書の中で見事に再現しています。読者は,コロナ専門病棟,透析病棟,産婦人科病棟,そして,訪問看護の現場を巡りながら,当時の空気を肌で感じ,あのときを再び生きるような感覚を味わうでしょう。そこに登場する看護師たちは,何かを声高に訴えることはありません。ただ,抑えた語り口で綴られる出来事や思いを通じて,私たちは何を学んだのだろうか,次に備えるには何が必要だろうかと読者にさりげなく問いかけてきます。あのとき,走り続けた名もない看護師たちの物語を,本書を通して共有することの意味は,その問いに耳を傾けることにあると私は考えています。過ぎ去った日々がよみがえることで,私たちは立ち止まり,考え,次に備えることができるのです。