- HOME

- 医学書院 Column

- 『脳コワさん支援ガイド』第9回日本医学ジャーナリスト協会賞大賞受賞!

医学書院 Column

『脳コワさん支援ガイド』第9回日本医学ジャーナリスト協会賞大賞受賞!

- 医学

- 看護

- リハ・臨床検査他

2020.12.07

シリーズとして2回目の受賞

2020/11/26(木)に第9回日本医学ジャーナリスト協会賞贈呈式が行われました。弊社からは鈴木大介さんの『 〈シリーズケアをひらく〉 「脳コワさん」支援ガイド』が大賞を受賞しました(写真:左から2番目が鈴木大介さん)。

実は第2回にも六車由実さん著『 〈シリーズケアをひらく〉 驚きの介護民俗学』が大賞を受賞しており、シリーズとしては2度目の受賞となります。(『驚きの介護民俗学』第2回日本医学ジャーナリスト協会賞受賞)

贈呈式では受賞者みなさんによるシンポジウムが開催されました。本記事では、鈴木さんが『「脳コワさん」支援ガイド』を執筆するまでに至った経緯にスポットを当てます。

受賞にあたって―シンポジウム

なぜ自身の障害について本を書くようになったか

鈴木さんは脳梗塞によって高次脳機能障害を負いました。病前は子どもや女性の貧困問題を専門とした取材記者をされてきましたが、その不自由を体験するなかで、「自分は発達障害や精神疾患などの見えない障害を持つ当事者の方々と接してきたのか!」と気づいたそうです。

鈴木さんが身をもって知ったのは、ぱっと見では弱者に見えない方々の「人には言えない苦しさ」でした。

その苦しさを代弁したいという使命感から、脳梗塞発症からわずか12日後には最初の闘病記『脳が壊れた』の企画書を出版社に送ったことが始まりです。

「パンドラの箱」を開けてしまった?

1作目の闘病記『脳が壊れた』には医療職・支援職の読者から、「症状をもっと言語化してほしい」「障害のことをもっと理解したい」といった多くの反響が寄せられました。

それと同時に、鈴木さんと同じ高次脳機能障害の当事者の方々からの悲鳴という「パンドラの箱」を開けてしまいます。脳梗塞や脳卒中などの脳を受傷した方のうち、高次脳機能障害と診断されていないために支援を受けていない、あるいは適切な支援を受けられなかったために支援拒否してしまった方からの悲鳴です。こうした方々が二次障害としてうつ病などを発症し、社会的に孤立してしまうことも珍しくないそうです。

たくさんの声が上がるなか、高次脳機能障害に限らず目に見えない脳機能障害全般に同じような「共通する困りごと」があるでのはないか、という気づきを得ます。

当事者として社会に参画する

目に見えない障害によって、社会で生きていくうえでさまざまな困りごとが発生します。それらと付き合いながら社会に参画していくためには、人に助けを求めることが必要不可欠だといいます。

過去の著作に対するフィードバックを基に症状の説明の仕方、援助の求め方をブラッシュアップするなかで、この「助けを求める」プロセスでは症状を説明し、どう援助を求めるかが重要だったと振り返ります。さらに本作では、語りをその場で絵に描き起こす「グラフィックレコーディング」という手法を採用しています。言葉が絵として可視化され、それをさらに修正していく形で症状説明の言葉を深めていったそうです。

鈴木さんは、こうしたプロセスで他者に助けを求める術を磨くことを「当事者として社会に参加する立ち位置の理解」と表現し、これによって機能回復しなくても当事者のままで社会に参画することができるのではないかと期待を語ります。どのように当事者と援助職が一緒に障害を見つけ、(当事者が)社会に戻っていけばよいのか、本書にはその方法がまとめられています。

当事者の語りから、その人が持つ障害の苦しさはどのようなものなのか、そしてどうすれば社会の中でクリアできるのかを「当事者だけでもない。医療・援助職だけでもない。一緒にこの苦しい状況を打開したい」という熱いメッセージでシンポジウムを締めくくりました。

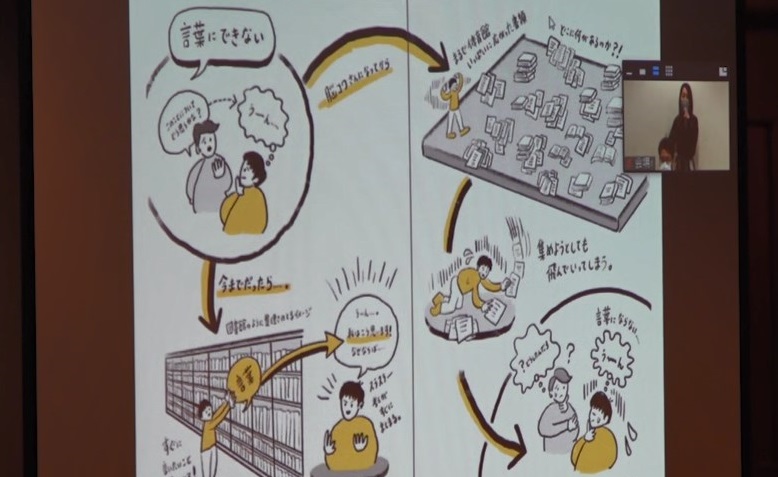

まるで映画上映?グラレコとは

グラフィックレコーディング(通称グラレコ)は、打ち合わせ・会議などをその場で絵に起こし議論を可視化する手法です。本書でグラフィックレコーディングを担当された清水淳子さんによれば、1970年代にアメリカの市民活動で使われたことがルーツだそうです。

話した内容を可視化することで、短期記憶を絵に留めることで新たなつながりが発見できたり、絵をクッションとしてコミュニケーションができるため立場の違う人同士でも議論がしやすい、といったさまざまな効果があります。

グラフィックレコーディングを体験した鈴木さんによれば、高次脳機能障害によってワーキングメモリが減少した状態でも、話した内容がすぐに可視化されるので話がつながると効果を実感。自分が書いたシナリオがその場で映画のように上映されている感覚といいます。当事者の語り、または当事者と医療者の語りにもぜひ使ってほしいと期待を語りました。

鈴木大介さん×清水淳子さんインタビュー

贈呈式後、騒がしい会場の中ではありますが、その場でグラフィックレコーディングの感想を伺いました。会議で使われることの多いグラレコですが、当事者の語りに応用した結果どんなことが起こったのでしょうか。

※環境音が入っております。音量にご注意ください。

シリーズの中でページ数の少ない作品

手に取っていただくと分かりやすいのですが、本書はシリーズのほかの作品よりも2/3ほどのページ数でコンパクトにまとまっています。また、マーカーの装飾によって重要な部分が強調されているなど、他の作品とは違う作りになっています。担当編集の白石は「当事者や忙しい医療者が読むことを考えて、情報を厳選し、重要な部分が目に飛び込むようにした」と説明しています。清水淳子さんからは「絵をたくさん載せているので、文章が苦手でも絵から入ってみてください」というメッセージをいただきました。

当事者と援助者が手を取り合うことで症状の理解が深まり、目に見えない苦しさから解放され、そして当事者のまま社会に参画できることを願っています。

- 『脳が壊れた』新潮社(2016/6/16)

- 『されど愛しきお妻様 「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』講談社(2018/1/25)

- 『脳は回復する―高次脳機能障害からの脱出』新潮社(2018/2/15)