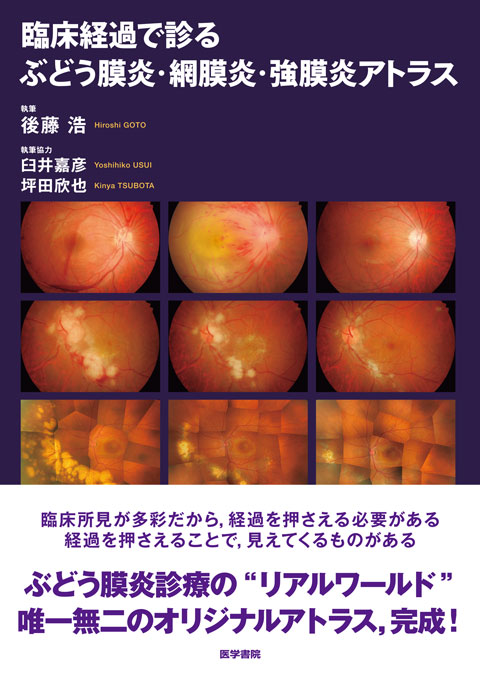

臨床経過で診る ぶどう膜炎・網膜炎・強膜炎アトラス

多彩な所見もこれでばっちり、ぶどう膜炎診療のリアルワールド!

もっと見る

眼科医にとって診療が難しいぶどう膜炎を「バリエーション」と「臨床経過」にフォーカスを当ててまとめた本邦オリジナルのアトラス。多種多様な疾患を「定点」で捉えるのではなく、自然経過や治療介入後の変化に合わせてまとめ、実臨床で参考になる内容となっている。東京医科大学にて撮影された良質な写真を出し惜しむことなく盛り込んだ、唯一無二の最強アトラスと言っても過言ではないだろう。

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 序文

- 目次

- 書評

序文

開く

序

ぶどう膜炎の診断は容易ではありません.ぶどう膜炎であるか否かの判断は難しくありませんが,そこから先の疾患の同定には詳細な問診に加え,様々な検査が必要なこともあり,何よりも特定の疾患を想起するための基本的知識がなければ診断が覚束ないことは言うまでもありません.しかし,ぶどう膜炎の多くは希少疾患であり,自ずと経験できる症例数は長い眼科医人生においても限りがあります.

この厄介なぶどう膜炎にみられる様々な眼所見を視覚に訴えて理解していただく試みは,これまでも国内外のテキストやアトラスの出版という形で繰り返されてきました.しかし,そのほとんどは各疾患が炎症の極期を迎えた時に見せる,最も特徴的な所見の紹介に留まっています.一方,多くのぶどう膜炎は発症の早期と炎症の極期,そして治療によって鎮静化していく過程で,それぞれ異なる所見を呈します.リアルワールドにおいて我々は,そのような一連の経過の中で見せるぶどう膜炎の,どの時点の所見を診ているのかを意識しながら診察に当たる必要があります.

このような背景を鑑み,本書は同一症例の“臨床経過”の紹介にこだわったアトラスを目指しました.むろん,無治療のまま自然経過を記録に残し,出版することはできませんので,そこには当然のことながら治療による介入が存在します.適切な治療が行われた場合の臨床経過を知っていただくことは,それとは異なる経過を示した際のフィードバックとなることが期待されます.すなわち,治療方法に問題があった可能性や,診断そのものが正しくなかったことに気付いていただく契機となるかもしれません.なお,当初はぶどう膜炎,あるいはぶどう膜網膜炎に特化したアトラスの作製を目指していましたが,治療に難渋することの多い強膜炎も除外すべきではないと考え,このようなタイトルになりました.

本アトラスのベースとなっている膨大な臨床写真は,ほぼ例外なく東京医科大学病院眼科の視能訓練士である水澤 剛氏の撮影によるものであり,水澤氏のこれまでの長きにわたる尽力に深く感謝の意を表する次第です.また,Optosによる蛍光眼底造影は非常に優れているものの,擬似カラーによる眼底写真はリアリティに欠けること,最近の広角眼底カメラによって十分な臨床経過を追跡できている症例には限りがあることから,眼底写真については従来からのモンタージュ方式が多くを占めていますが,そのクオリティとリアリティは,少なくとも現時点の広角眼底カメラによる記録とは甲乙付け難いと感じています.

本アトラスがぶどう膜炎,網膜炎,そして強膜炎の診療の一助となることを願って止みません.

2024年4月

後藤 浩

目次

開く

ぶどう膜炎の統計

わが国におけるぶどう膜炎の疫学

内因性ぶどう膜炎

サルコイドーシス

サルコイドーシスにみられる様々な所見

Vogt-小柳-原田病

Vogt-小柳-原田病の慢性期にみられる様々な所見

交感性眼炎

Behçet病

Behçet病にみられる様々な所見

特発性急性前部ぶどう膜炎

急性前部ぶどう膜炎にみられる様々な前眼部所見

急性前部ぶどう膜炎(強直性脊椎炎)

急性前部ぶどう膜炎(潰瘍性大腸炎)

急性前部ぶどう膜炎(乾癬)

糖尿病虹彩炎

Fuchs虹彩異色性虹彩毛様体炎

Fuchs虹彩異色性虹彩毛様体炎にみられる虹彩の左右差

Posner-Schlossman症候群

水晶体起因性眼内炎

特発性小児慢性ぶどう膜炎

小児慢性ぶどう膜炎(若年性特発性関節炎,JIA)

間質性腎炎ぶどう膜炎(TINU)症候群

ウイルス感染によるぶどう膜炎

単純疱疹ウイルスによる前部ぶどう膜炎

水痘帯状疱疹ウイルスによる前部ぶどう膜炎

サイトメガロウイルス虹彩炎

急性網膜壊死

ヘルペス脳炎関連急性網膜壊死

進行性網膜外層壊死(PORN)

サイトメガロウイルス網膜炎

サイトメガロウイルスによる慢性網膜壊死

HTLV-1関連ぶどう膜炎(HAU)

インフルエンザに伴う網膜血管炎

インフルエンザワクチンに伴う網膜血管炎

細菌感染によるぶどう膜炎

梅毒性ぶどう膜炎

結核性ぶどう膜網膜炎

猫ひっかき病

内因性細菌性眼内炎

白内障術後眼内炎

白内障術後眼内炎(遅発性眼内炎)

緑内障術後眼内炎

硝子体術後眼内炎

真菌感染によるぶどう膜炎

内因性真菌性眼内炎

原虫・寄生虫感染によるぶどう膜炎

後天眼トキソプラズマ症

眼トキソカラ症

境界領域疾患

多発消失性白点症候群

点状脈絡膜内層症(PIC)

急性後極部多発性斑状色素上皮症

多発性後極部網膜色素上皮症

地図状網脈絡膜症

仮面症候群

硝子体網膜リンパ腫

脈絡膜リンパ腫

白血病に伴う眼底病変

ぶどう膜網膜炎と鑑別を要する疾患

転移性虹彩腫瘍

転移性脈絡膜腫瘍

高血圧性網膜症

高血圧性網膜症(腎性網膜症)

腎性網膜症

全身性エリテマトーデス(SLE)網膜症

血管増殖性網膜腫瘍(後天性網膜血管腫)

強膜炎

前部強膜炎

後部強膜炎

関節リウマチに伴う強膜炎

多発血管炎性肉芽腫症に伴う強膜炎

感染性強膜炎(細菌感染疑い)

感染性強膜炎(真菌感染)

眼表面腫瘍性病変

ここでひと言

・ 大きな肉芽腫を伴ったサルコイドーシス

・ 視神経乳頭の腫脹を伴ったサルコイドーシス

・ 腫瘍と鑑別を要することがあるサルコイドーシス

・ 忘れ難いVogt-小柳-原田病

・ TNF-α 阻害薬とBehçet 病

・ Fuchs 虹彩異色性虹彩毛様体炎に伴う白内障

・ 水晶体起因性眼内炎の謎

・ 皮疹を伴う水痘帯状疱疹ウイルスによる前部ぶどう膜炎

・ 水痘帯状疱疹ウイルスによる前部ぶどう膜炎

・ 急性網膜壊死の予後

・ 急性網膜壊死に対する予防的硝子体手術の是非

・ ヘルペス脳炎関連急性網膜壊死

・ 進行性網膜外層壊死(PORN)

・ サイトメガロウイルス網膜炎の発見動機

・ サイトメガロウイルス網膜炎を早期に診断するには?

・ ワクチン接種に伴う網膜血管炎

・ それなりの特徴を備えた梅毒性ぶどう膜炎

・ 結核による網膜血管炎

・ Behçet 病と鑑別を要する結核性網膜血管炎

・ いつの時代も恐ろしい白内障術後眼内炎

・ 後天眼トキソプラズマ症の治療と予後

・ 後天眼トキソプラズマ症の予後悪化因子

・ 免疫抑制状態によって重症化する眼トキソプラズマ症

・ 減少傾向にある眼トキソカラ症

・ 多発消失性白点症候群(MEWDS)

・ 硝子体混濁に乏しい硝子体網膜リンパ腫の診断

・ 様々な仮面を被っている可能性のある硝子体網膜リンパ腫

・ 実は多彩な硝子体網膜リンパ腫の眼底所見

・ 白血病に伴う眼底病変

・ ぶどう膜網膜炎と間違えられやすい高血圧性網膜症

・ 両眼ほぼ対称性の所見を呈する腎性網膜症

・ 誤診されやすい血管増殖性網膜腫瘍(後天性網膜血管腫)

・ 眼表面腫瘍との鑑別を要する結節性強膜炎

・ 耐え難い疼痛を伴うことがある強膜炎

・ 多彩な後部強膜炎の臨床所見

書評

開く

全ての眼科医に伝えたい真のプロフェッショナルの心の叫び

書評者:佐々木 香る(関西医大病院角膜センター長)

「これほど重症なぶどう膜炎が,こんなにも奇麗に治るのか!」

まずは,このアトラスから感じた強い感想である。

「しかし,そのためには,これほどの長い闘いがあるのか……」。

その後に,感じた感想である。

「ぶどう膜炎・網膜炎・強膜炎」これらの疾患は難しい。診断も治療も難しい。世には典型例の写真が記載された教科書はたくさんある。しかし,実際にはそれだけでは,診断も治療もできない。実際の臨床現場では,典型所見を示してやってくることはむしろまれである。

このアトラスで,サルコイドーシス,Vogt-小柳-原田病をはじめ,種々の症例の経過を追っていくと,後藤浩氏および執筆協力者(臼井嘉彦氏・坪田欣也氏)の目が見てきた変化をそのまま感じることができる。ぶどう膜炎の治療は,長い長い道のりだということもわかる。硝子体網膜リンパ腫の症例では,初診から12年後までの写真が掲載されている。もはや物語である。診断の決め手となった検査項目や経過の各時点で必要であったステロイドやTNF-α阻害薬の使い方も付記されており,治療の苦労を感じるとともに,その疾患の持つ時間的特性を大きなイメージとしてとらえることができる。

後藤氏曰く,

「然るべき時期に的確に診断し治療を行えば,予後良好である」(p.94:梅毒性ぶどう膜炎)。

「時期を逃さず正しく診断し,適切な治療を行うことが予後に大きく依存する」(p.118:後天眼トキソプラズマ症)

「トキソプラズマ症の重症例を,ステロイド単独による治療で悪化させている場合が多い!」(p.121:後天眼トキソプラズマ症)

「診断の確定が遅れたことにより,視機能の回復を得ることができない」(p.147:硝子体網膜リンパ腫)

まずは,書店で手に取って,p.93,p.117,p.121,p.145の写真を診ていただきたい。これらの所見を正しく診断できているだろうか。p.87の写真を見て,インフルエンザワクチンによる網膜血管炎を疑うことができるだろうか。昨今,ワクチン多用により,同様の所見に遭遇することも決してまれではない。私自身は,「もしかしたらこれまでに,治るものを治せなくしているかもしれない!」と不安がこみ上げた。ともかく,このアトラスを目に焼き付けることから始めようと思う。

症例の中には,闘って,闘って,ようやく消炎した後に光覚(-)の症例もある。後藤氏のため息が聞こえてきそうな気がした。紹介元の医師は,紹介時の所見と闘い最終後の所見しかわからない。このアトラスでは,その間の闘いのドラマを見ることができる。また,実際にぶどう膜炎・網膜炎の治療に携わっている医師にとっては,自症例のドラマの展開と比較検討し,修正することも可能であろう。

本アトラス掲載の疾患群は,「手元の点眼では治らない」,「角結膜疾患と違って手が届かない」,「時には進行が早く,不可逆性の網膜・視神経障害を来す可能性がある」,「全身にかかわる可能性がある」疾患である。

後藤氏は41年間,おそらく日本で最も多く,これらの難症例疾患の診療に携わってきた。計り知れない苦労,並ぶべくものもない多くの経験が生み出す声が,このアトラスの写真に盛り込まれている。

全身全霊をかけて,難治なぶどう膜炎・網膜炎と闘ってきた真のプロフェッショナルが,後世に伝えたい心の叫びを聞いてほしい。

「Reality」と「Honesty」を両立させた「Perfect」なアトラス

書評者:丸山 耕一(川添丸山病院院長)

本書のページをゆっくりとめくり,サルコイドーシスやVogt-小柳-原田病,そしてベーチェット病という,いわゆる三大ぶどう膜炎をはじめ,急性網膜壊死やサイトメガロウイルス網膜炎などの特徴ある眼底写真を見るにつけ,「Reality」と「Honesty」という言葉が思い浮かぶ。「Reality」は,眼底のリアルを伝える術を知るフォトグラファーの腕から生み出され,医師との共有に至るもの。「Honesty」は,撮影時期の違いでその姿かたちは変化するものの,加工などは一切せず,そのままの姿をクオリティ高くストレートに切り取るものである。もちろん,患者との共有に至るものもある。この「Reality」と「Honesty」を両立させ,しかも臨床経過を追いやすいように適切なタイミングで撮影を行い記録として残す。疾患によってはモンタージュ方式で記録している。ぶどう膜炎では,視神経乳頭と網膜周辺部の変化をとらえてなんぼなのだ。眼下の者が尊敬する著者に向かって放つ言葉ではないが,これぞ「Perfect」である。

ここまで本書の眼底写真を「Perfect」と言ってきた。どこをどう切りとってもそれは間違いない。ただ,舌の根の乾かぬうちにではあるが,深層のところはカメラのレンズを通過してではなく,自分自身の水晶体を通して見えた像こそがRealityであると,ぶどう膜炎診療を業としている方々の中にはそう思う人もいるはずだ。

研修医のころから,難しいケースと対峙した時こそ,ポイントとなる箇所を撮り逃さないように,眼底周辺部ギリギリを消灯時間ギリギリまで撮影したことを憶えている。いい迷惑だったかもしれない。だが,なんとかして治したいという気持ちは眼底写真の「Reality」と「Honesty」に少しは通じたことだろう。

この際だからもう一つ。デジタルの黎明期に眼科で過ごした者にとって,デジタルがアナログにどれだけ迫ることができるのか,をよく考えていた。アナログカメラで撮った眼底写真のフィルムは現像に出されてから約1週間を経て戻ってきた。一方,デジタルカメラには,そんなタイムラグはなくすぐに結果が出た。しかもデジタルは急速に進化し,眼底カメラを含めてあらゆる眼科機器でアナログは駆逐されていった。アナログとデジタルの違いを人間が判別できなくなるまでに至ったからだろう。

以前に著者と眼底写真についてお話しさせていただいたことがある。販売されてまだ日が浅かった広角眼底カメラが話題に上った。「広角眼底カメラ,周辺部まで撮れますけど,あれ擬似カラーですよね。フォローには使いづらいように思います」「そうだね。リアルな色ではない。蛍光眼底造影検査は良いがね」

本書でもそのことに触れておられるが,やはり「Reality」と「Honesty」の継続性は大切で,その方向性をお二人の執筆協力者にも教えていらっしゃったのかと愚考している。