看護職・子育て支援者のための

家族のレジリエンスを高めるワークショップ実践ガイド

ワークショップ運用の心強いサポーター!

もっと見る

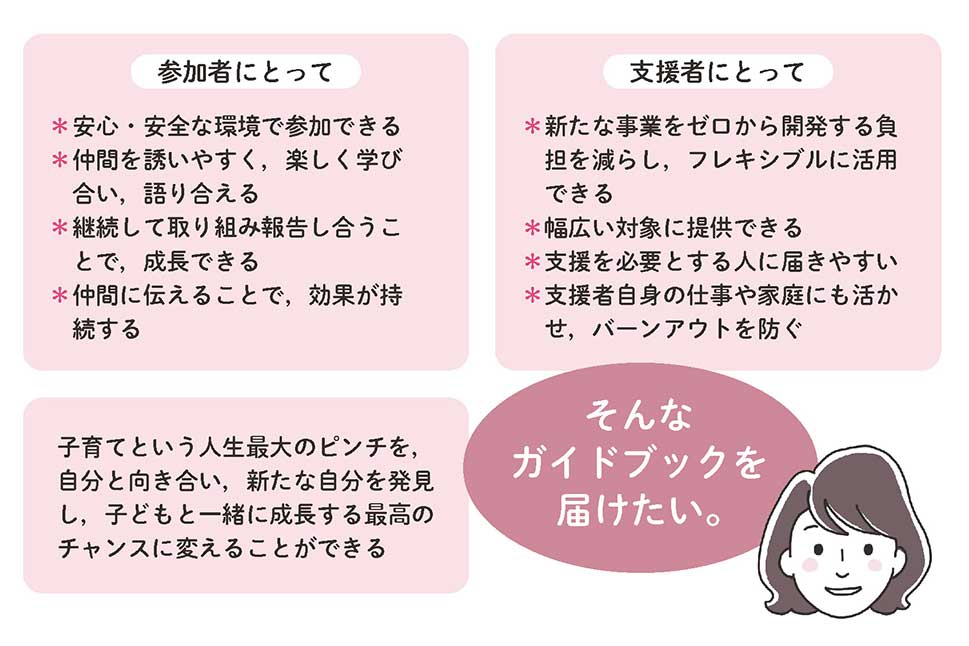

子育てに携わる専門職が、自分でワークショップを運用するためのガイドブックです。専門職の最低限のリードによって参加者が主体的に学び合うことができ、アンガーマネジメントやマインドフルネスのエッセンスを盛り込んだ楽しいワークがたくさん解説されています。実際の運用事例も豊富に掲載し、配布資料や掲示スライド、瞑想音声ガイダンス等をWEB付録として用意しましたので、明日からあなたもファシリテーターに!

| 著 | 戸部 浩美 |

|---|---|

| 発行 | 2025年10月判型:B5頁:168 |

| ISBN | 978-4-260-05376-1 |

| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |

更新情報

- 序文

- 目次

- 付録・特典

序文

開く

はじめに

本書を手に取ってくださり,ありがとうございます。この一期一会のご縁に感謝いたします。

まず,なぜ私が家族のレジリエンスを高めるために本書を書きたいと思ったかを紹介させてください。

私は42歳のときに大学に入り直して看護学を学び始めました。4人の子どもを育てながら,さまざまな親子とかかわるなかで,科学的なエビデンスに基づいた支援方法を学び,役立てたいと思ったからです。卒業後は大学院修士課程で,50名の母親を対象に,怒りとの上手なつき合い方を学び訓練するアンガーマネジメントプログラムの介入研究をしました。自分も含め,周囲のお母さんたちが,子どもへのイライラ・怒りで悩んでいるのに,怒りの研究はほとんどされていなかったからです。介入前後を比較して,とてもよい変化が見られた一方で,パートナーや周囲の人との関係性,コミュニケーション,低い自尊心など,さまざまな課題が浮き彫りになりました。

博士課程でさらに効果的なプログラムを開発する過程で,【レジリエンス】(逆境やストレスに負けずに立ち直る力)という概念に注目しました。私がプログラムに取り入れたいと考えていた多くの重要な要素がすべて含まれていること,親のレジリエンスは子どものレジリエンスに影響すること,レジリエンスは何歳になっても高められることを知り,わくわくしました。そして,何よりも印象的だったのが,レジリエンスは「Ordinary Magic」(あたり前の魔法)と呼ばれることでした。

この表現は,心理学者のアン・マステン(Ann Masten)博士が提唱した言葉です。彼女は,貧困,虐待,戦争などの困難な状況にあって,健全に成長できる子どもとそうでない子どもとの違いを研究しました。その結果わかったのは,レジリエンスは,特別な才能や奇跡的な支援ではなく,誰にでも備わっているごく普通の力から生まれているということでした。マステン博士によれば,レジリエンスを支える「普通の力」とは,次のような基本的で一般的な人間の力です。①愛情ある親や大人との関係,②問題解決能力,③感情コントロール,④目標や希望を持つ力,⑤地域社会や文化からの支え

そして私は「親のレジリエンスを高めるプログラム」の介入研究を行い,その結果を多くの人と分かち合うために,各地で講演会やワークショップを開くようになりました。ほとんどが2時間のワークショップで,研究では4回に分けて学んだことを凝縮した濃い内容です。そして,タイムマシンがあったら子育て中の昔の自分を訪れて知らせたいと思うことを,自分の数々の失敗や痛い体験をふまえてお伝えしました。お母さんやお父さんが今もほんとうによく頑張っている自分を認めて少しでも元気になり,目的や希望を抱いて,小さなあたり前のことを続けていってみようと思ってもらえるよう,心からの願いと祈りを込めてお話ししてきました。そうするなかで,参加してくださった方々から,さまざまな声をいただくようになりました。

研究報告会を兼ねたワークショップで,ある方はこう書いてくださいました。「今日のお話を聞いて,もっと早く知りたかったと思いました。今日誘ってくれた私の友達は戸部先生の研究に参加しました。彼女がどんどん変わっていくのを見て,自分も参加したらよかったと思いました。でも,『子どもを虐待する親』として登録されてしまうんじゃないかと思って申し込めませんでした。でも,今日来られてほんとうによかったです。今からでも遅くない,できることをやっていきたいと思えました」

また,私の末娘がアルバイト先のレストランで働いているとき,3人の子どもさんを連れて食事に来ていた女性から声をかけられたそうです。「あなたのお母さんは大学の先生ですか」と聞かれて,「そうですよ」と答えると,「3年前,3番目の子どもが生まれたばかりのときにお母さんのワークショップに出てすごく心が救われたんです。いつも思い出して,また聞きたいなあと思っていました。前にここに食べに来たときも,名札の名前を見て話しかけようか迷っていたんですけど,今日は思い切って声をかけてよかったです」と話されて,とてもいい笑顔で帰って行かれたそうです。

ある看護師長さんは,5年前と最近と同じワークショップに2回参加され,このように書いてくださいました。「5年前に学んだことが,私生活でも仕事でも大きなターニングポイントになり,生きやすくなりました。自分は『べき思考』の塊で,相手にも常に100%を求めていましたが,自分と他人の違いを認め,丁寧に説明・依頼するようになり,理想とは異なる結果も認められるようになりました。患者さんやご家族から理不尽に怒りをぶつけられても冷静に,丁寧に対応できるようになりました。スタッフにも,『なんでも好きにやりなー! 責任は私がもってあげるから』と言えるおおらかさとレジリエンスが身につき,話しやすいと言われるようになりました。あの学びがなければ,今,師長になっていなかったと思うほど感謝しています。ぜひ多くの人にも学んでほしいと思います」

このような感想や体験を聞くたびに,「たった2時間の学びでそんなふうに感じてもらえて,あきらめずに続けてきてほんとうによかった」と思いました。それと同時に,「自分自身が助けを必要としていることに気づいていない方,どこで助けが得られるかわからずにいる方,恐れやあきらめを感じて助けを求められずにいる方もたくさんいるはずだ。そのような方々に,このレジリエンスを学ぶ機会を届けるにはどうしたらよいのだろう」と考え続けるうちに,こんな思いが湧いてきました。

そう考えて,医学書院の編集担当の方に相談し,多くの方々のサポートを受けて本書の企画が実現しました。

ワークショップの内容は,子どもの年齢や状況に関係ありません。本書を参考に子どもの年齢などで区切らずに定期的に子育て支援ワークショップを開催し続けることで,支援者が家族の変化を追うことができ,必要に応じて参加者が安心して戻ってこられる相談場所を提供できます。親子,夫婦,家族,友達同士でお互いに教え合うこともできますし,学校や職場でも活用できます。

本書に書かれているのはごくあたり前のことばかりですが,それを1人で実践するのは難しいことです。本書を活用して,各自が目標を立てて課題に取り組み,報告し,励まし合う時間と環境を提供し,続けられるように互いにサポートし合うことで,1人でも多くの方が「あたり前の魔法」(Ordinary Magic)で人生を変えることができるように願っています。

2025年7月 戸部 浩美

目次

開く

第1部 ワークショップ運用のさまざまな形

セクション1 ワークショップの成り立ち──多くの方々とつくり上げてきた内容

多くの方に届けたい

ファミリーレジリエンス研究とプログラムの概要

研究参加者のアクション

三島市立保健センターでの勉強会

新しい課題と研究

今後目指すもの──家族を守り癒すための異分野融合による家族学の構築

付録 養育態度尺度日本語版(PSDQ-J)

養育態度尺度とは?

養育態度尺度日本語版(PSDQ-J)の使い方

セクション2 ワークショップの運用方法とさまざまな活用場面の紹介

さまざまな活用場面

研究プログラムに参加したお母さんたちの経験談

第2部 ワークショップの進め方

漫画 親御さんたちと一緒に学ぼう

セッション1 レジリエンスと感情マネジメントを高める

[ワーク1] 自分の見方に気づく「あいさつをしたのに……」

[ワーク2] 私はすばらしい! なぜなら……

ワークショップの目的と進め方

レジリエンスとは

[ワーク3] 感情はアラーム,考え方チャート

[ワーク4] 見方・考え方に気づく

怒りに隠れた感情に気づく

[ワーク5] 怒りの目的は?

[ワーク6] 怒りの記録とロールプレイ

[ワーク7] マインドフルネス

[ワーク8] 3ステップ呼吸空間法

[ワーク9] 私のストレス対処法を見つける

まとめ 課題の確認 感想・決意

セッション1を振り返って

セッション2 子どもとの関係を改善する──心配から信頼へ

セッション2の紹介 最も大切なこと──子どもの安全基地になる

[ワーク1] 心配から信頼へ「この子はきっと大丈夫」

[ワーク2] 聴き方を変える「全身全霊で」「鏡のように」

[ワーク3] 見方を変える「メガネをかけかえる」

[ワーク4] 伝え方を変える「あたり前のことに感謝する」

[ワーク5] 子どもの発達に合わせたしつけ「共感と承認」

[ワーク6] 相手を尊重しながら率直に伝える

[ワーク7] 尊重・共感・承認に基づいた一貫した対応を取る①

尊重・共感・承認に基づいた一貫した対応を取る②

[ワーク8] マインドフルネスを子育てに応用する

まとめ 次回までのホームワーク 決意の共有

セッション2を振り返って

セッション3 パートナー・家族との関係を改善する

セッション3の紹介 違いは強さ──自分も相手もリスペクトして率直に伝える

[ワーク1] 無条件のリスペクトを育む

[ワーク2] 自分と相手の特徴・違いを知る エニアグラム

[ワーク3] メガネをかけかえる 違いを強さに変える

[ワーク4] よいところと証拠さがし

[ワーク5] 感謝を伝える

[ワーク6] 謝る練習

[ワーク7] 男女の育児時間・家事時間を考える

[ワーク8] 上手な頼み方のポイント

[ワーク9] 相手も自分も尊重したさわやかで率直な伝え方

まとめ 自分の言動をどう変えるか

セッション3を振り返って

セッション4 自分自身との関係を改善する──自分自身の親友・親になる

セッション4の紹介 自分自身との関係を改善する

[ワーク1] 自分の無限の可能性を知る(ジョハリの窓)

[ワーク2] 人生を振り返り,自分の強みを見つける(人生年表)

[ワーク3] 自分を批判せず思いやる(セルフ・コンパッション)

[ワーク4] 批判の言葉 vs 思いやりと勇気づけの言葉

[ワーク5] セッション1から4までの振り返りとこれからの目標・計画

[ワーク6] 自分への感謝状

まとめ 自分で選び前へ進む

セッション4の振り返りとワークショップのまとめ

索引

付録・特典

開く

Web付録

スライドや瞑想音声ガイダンスのデータがダウンロードできます。本書に記載されたシリアル番号をご用意のうえ、下のボタンから付録ページにお入りください。