居るのはつらいよ

ケアとセラピーについての覚書

「ただ居るだけ」vs.「それでいいのか」

もっと見る

京大出の心理学ハカセは悪戦苦闘の職探しの末、ようやく沖縄の精神科デイケア施設に職を得た。「セラピーをするんだ!」と勇躍飛び込んだそこは、あらゆる価値が反転するふしぎの国だった――。ケアとセラピーの価値について究極まで考え抜かれた本書は、同時に、人生の一時期を共に生きたメンバーさんやスタッフたちとの熱き友情物語でもあります。一言でいえば、涙あり笑いあり出血(!)ありの、大感動スペクタクル学術書!

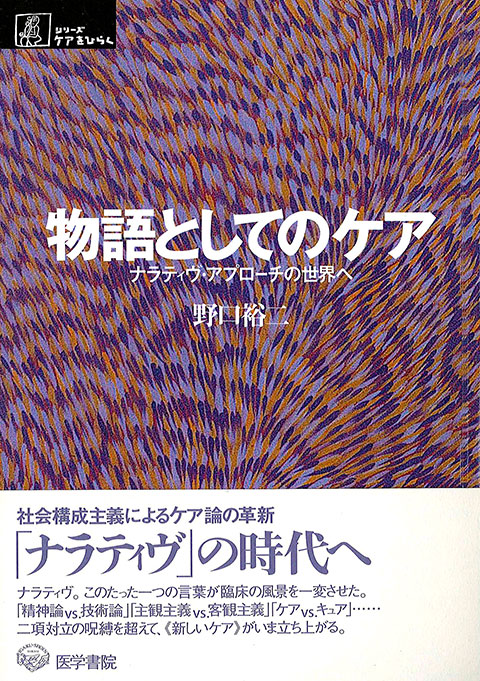

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 東畑 開人 |

| 発行 | 2019年02月判型:A5頁:360 |

| ISBN | 978-4-260-03885-0 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- TOPICS

- 序文

- 目次

- 書評

TOPICS

開く

●本書が大佛次郎論壇賞を受賞!

第19回大佛次郎論壇賞(主催:朝日新聞社)が2019年12月20日に発表となり、本書が選出されました。同賞は2001年に創設され、日本の政治・経済・社会・文化・国際関係などをめぐる優れた論考を顕彰するものです。同賞の詳細情報はこちら(朝日新聞社ウェブサイトへ)。

●本書が紀伊國屋じんぶん大賞2020 第1位を受賞!

紀伊國屋じんぶん大賞2020(主催:紀伊國屋書店)が2019年12月26日に発表され、本書が第1位に選ばれました。同賞は、読者の投票や出版社、書店員の推薦などによって、人文書のベスト30を選出するものです。同賞の詳細情報はこちら(紀伊國屋書店ウェブサイトへ)。

●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!

第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。

●著者からのメッセージです。

【音声配信】「新刊『居るのはつらいよ』も話題の臨床心理士・東畑開人に聞く“ただ、いる、こと”とは?」東畑開人×荻上チキ×南部広美

(TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」2019年3月22日)

序文

開く

「おはようございます」

「ん。」

「今日も暑いですね」

「ん。」

「タバコ、おいしいですか?」

「ん。」

「今日はこれで何本目ですか?」

「ん。」

ヌシは多くを語らない。それどころか、極限まで縮小された最小の言葉しか語らない。

口を閉じたままでも発音できる「ん。」。それだけをかすかに漏らす。

それがヌシのほぼ唯一の言葉だ。

そこは喫煙室だった。

便所と隣接しているせいでジメジメと湿気ていて、外の光が差し込まないので薄暗い。

便臭と消臭剤、そして濃厚なタバコの匂いが入り混じっていて息苦しい。

ヌシは朝から晩までそこで座っていて、「うるま」と呼ばれる沖縄ローカルの旧三級品タバコを吸い続ける。

一日に三箱は安タバコを空けてしまう。

だから、喫煙室の主(ヌシ)。

「それでいいのか?」

声がする。いつもの声だ。

僕もタバコに火をつける。「ケント1」という銘柄だ。

タールが一ミリグラムしか入っていないからスカスカした味がする。

ヌシがうるまを吸って、僕がケント1を吸う。

何もすることがないし、何をしていいかわからないし、どこにも行けないから、時間をつぶすためだけにタバコを吸う。

肺が重い。

「それでいいのか? それが仕事なのか?」

膨大な副流煙によっていぶされてしまったからなのか、ヌシの顔は燻製化されている。

皮膚が硬くなり、表情はこわばる。瞳は膜がかかったようで、暗い。統合失調症独特の目だ。

その目が空気清浄機をにらんでいる。いや、空虚に視線を吸い取られている。

街で会ったら怖いだろうな、と僕は思う。

でも本当のところ、ヌシは優しい。

ヌシはタバコを最後まで吸い切らない。ちょっと残して火を消す。

そして、吸い殻を、脇に控えているヤスオさんに渡す。

ヌシは生活保護費でタバコを買えるけど、ヤスオさんは家族がお金を管理しているから、自分でタバコを買うことができない。

だから、ヌシはあえて吸える部分を残して、火を消す。

「ありがとうございます」

ヤスオさんは小さく礼を言う。そして、吸い殻に火をつけて、煙を吸い込む。

「ん。」

ヌシも新しいタバコに火をつける。

「それでいいのか? それは価値を生んでいるのか?」

「いや、優しいじゃないか」と僕は言おうとして、本当にそれでいいのかわからなくなる。

ヌシはタバコを吸い続ける。風呂に入らず、洗濯もせず、ときどき失禁をするヌシからは強烈な匂いがする。

僕はそんなヌシをじっと見つめている。

うるまの煙で薫習(くんじゅう)された僕のポロシャツからも嫌な匂いがする。

することがないから時間が進まない。肺だけではなく、時間まで重たくなる。

不毛な時間が僕らを浸す。

だから、流れを変えるために、提案する。

「タバコ、交換してみません?」

ヌシはふしぎそうに曇った瞳をこちらに向ける。少し考えてから、うなずく。

「ん。」

ヌシはうるまを一本取り出して、僕にくれる。

ヌシとこうして過ごしていることで得た給料で買ったケント1を、僕は一本手渡す。

うるまに火をつけて、煙を吸い込んでみる。

廃屋を燃やしたような辛みと、鉄のように重たいタールが、肺に流れ込んでくる。むせる。

「ゴホッ」

咳が止まらない。

「ん。」

ヌシはケント1をにらみ、火をつける。煙を吸い込む。

そして一瞬ぽかんとする。スカスカの味に失望したようだった。

つまらなそうに、雑に煙を吹かして、さっさと火を消す。そして、ヤスオさんに渡す。

「ありがとうございます」

ヤスオさんはポケットに吸い殻をしまう。ポケットはパンパンになっている。

死神のような煙がつらかったので、僕もさっさとうるまの火を消してしまいたかったのだけど、我慢して吸い続ける。

ヌシはふたたび、うるまに火をつけて、チェーンスモーキングに入る。

僕らはただただタバコを吸って時間を過ごす。

喫煙室に静寂が訪れる。

「ん。」

最小の言葉と最小のライフだけがそこに残る。

「それでいいのか? それ、なんか、意味あるのか?」

答えることができない問いを前に、僕は答えることを諦める。

「わからない、居るのはつらいよ」

だけど、声は問いかけることを止めない。

「それでいいのか? それ、なんか、意味あるのか?」

そう、この本は「居る」を脅かす声と、「居る」を守ろうとする声をめぐる物語だ。

目次

開く

第1章 ケアとセラピー ウサギ穴に落っこちる

第2章 「いる」と「する」 とりあえず座っといてくれ

第3章 心と体 「こらだ」に触る

第4章 専門家と素人 博士の異常な送迎

幕間口上 時間についての覚書

第5章 円と線 暇と退屈未満のデイケア

第6章 シロクマとクジラ 恋に弱い男

第7章 治療者と患者 金曜日は内輪ネタで笑う

第8章 人と構造 二人の辞め方

幕間口上、ふたたび ケアとセラピーについての覚書

最終章 アジールとアサイラム 居るのはつらいよ

文献一覧

あとがき

書評

開く

●新聞で紹介されました。

《読者の大多数は、昨今の小説をほとんど凌駕した「読み応え」を本書に感じるだろう……そして著者は呟く。デイケアのありようは「風景として描かれ、味わわれるべきものなのだ」と。そのささやかな声に、我々はある種の諦念と切なさとを感じて、心をざわつかせずにはいられない。》――春日武彦(精神科医)

(『公明新聞』2019年6月17日 読書欄より)

《きょうび、通勤電車で本を読む人は少数派。まして、読みながらクスクスと笑う人間は薄気味悪かろう。周辺の空間が少し広まった気がした。》――黒沢大陸(朝日新聞大阪科学医療部長)

(『朝日新聞』2019年4月13日 書評欄・BOOK.asahi.comより)

《ケアに関わるひとの本棚に「居る」ことで、「ケアって大変よね」と共感を示し続ける、そんなゆるさが光るユニークな一冊。》――荻上チキ(評論家)

(『日本経済新聞』2019年3月30日 書評欄より)

《著者は本書を学術書だと言うが、ユーモアのセンスは抜群。私たちは個性あふれる登場人物に笑わされているうちに、笑いなしには精神科ケアを書けなかった著者の複雑な心情を知る。》

(共同通信社配信「担当記者の激オシ本」、『西日本新聞』2019年3月30日ほか)

●雑誌で紹介されました。

《最後、失職して終わる話ですから、ぼく自身、傷ついたんですよね。編集者から声をかけてもらわなかったらたぶん一生、書かなかったと思います。》

(『女性セブン』2019年5月2日号「話題の著者にインタビュー」[取材・構成/佐久間文子]より)

《「ケアとは傷つけないこと」「セラピーとは傷つきに向き合うこと」との言葉も鋭い。医療問題はじめ、ケアしたりされたりしながら生きることを考えるための良書である。》――三宅香帆(書評家)

(『週刊朝日』2019年4月26日号より)

《僕をニヒリズムから守ってくれたのは、スタッフたちとの友情でした。「友達」は、心の病の予防と治癒に極めて大事。“真の友人とは”と構えると全員が敵に思えてくるから、同僚と世間話が出来るくらいでいいんです無駄話する相手がいなくなったら黄信号なんですよ。》

(『週刊文春』2019年4月11日号「著者は語る」より)

《様々な理由で社会に溶け込めない人たちに居場所を提供するデイケアの仕事。そこでただ生きる・居ることの難しさと尊さを感じ取れる本書は、子育て中のママに是非触れてほしい一冊。》

(『VERY』2019年5月号より)

《生産する=役に立つという既定を疑う。著者の叫びの熱量に任せ、一気に読んだ。》――武田砂鉄(ライター)

(『サンデー毎日』2019年3月17日号「SUNDAY LIBRALY」より ※リンク先:ALL REVIEWS)

●webで紹介されました。

《日常にあるなんでもない行為を東畑のように「ケア」という言葉に置き換えてみるとどうだろう。そこに見えてくるのは、今よりもちょっとだけど、でも誰もが必要としている優しい社会ではないか、と。》

ケアとは何か?「ただ、いる、だけ」の仕事から見えた「その価値」

(石戸諭 『現代ビジネス』2019年5月14日より)

《この学術書は「誤読」されたがっている》

社会に「ただ、いる、だけ」の居心地の悪さを考えた「居るのはつらいよ」

(小沼理 『好書好日』2019年5月1日より)

臨床心理士が精神科デイケアで学んだ「麦茶を入れること」の思わぬ効用とは

臨床心理学者・東畑開人×歴史学者・與那覇潤対談

(『文春オンライン』2019年4月14日より)

だから、「居るのはつらいよ」と言葉にする。「ふしぎの国」の精神科デイケアで4年を過ごして

(千葉雄登 『Buzz Feed News』2019年3月17日より)

これはもう上質の小説だ!

書評者:上田 諭(東京医療学院大教授・精神医学)

書評を見る閉じる

感服する本だ。ハカセとなった若き臨床心理学者が,沖縄の精神科デイケアに身を置いた驚きと苦闘の日々が冒頭から生き生きと描かれる。ハカセの行動と心情がしっかり伝わる。精神科の患者さんも個性的なケアスタッフもきちんと描き分けられ,出てくる人がみな愛おしくなってくる。描写と表現がうまい。筆致はユーモアに富み,知的刺激がそこここに散りばめられ,これはもう上質の小説だ。こちら(読み手)はうっとりし,じんわりと癒される。

かつてない「学術書」

もちろん,本書の真骨頂は別にある。ハカセの迷いと惑いに満ちたこの物語を背景にして,臨床心理学の大命題が読み解かれるのだ。物語との相乗効果が,わかりやすさを倍増させる。こんなスタイルの「学術書」がこれまであっただろうか。少なくとも成功したものはない。純エッセーになってしまったり,学術的著述に流れたりして,これほど興味深く面白く表現されてはこなかった気がする。

織り込まれた学術部分の解説も秀逸だ。たとえがうまい。引用が哲学,文化人類学,社会学,文学,精神分析学と,知的にそそられ読んでみたくなるものばかり。それを若くしてちゃんと押さえている著者に再度感服。大学院で6年も学べばこうなるのも当然? いや,そうはいくまい。臨床心理学のみならず周辺をきちんととらえた視野の広さが本書の深みを作り出している。

「変わるも変わるも三六〇度」

問われるのは,「ケア(聴くこと)」と「セラピー(介入すること)」,「シロクマ(意識)」と「クジラ(無意識)」,「こころ」と「からだ」(分けられないとき「こらだ」となる),デイケアの位置づけとしての「アジール(避難所)」と「アサイラム(収容施設)」という究極の臨床心理学または精神医学の概念と命題。

かつて,著者の師匠筋という臨床心理学の先達,河合隼雄は,愛読者からサインを求められると「何もしないことに全力を尽くす」と書いた。セラピストはクライエントに何かを施すわけではない。何もしないで全力を尽くして聴き,そばに「居る」ことで,クライエントが変わる。セラピストも変わる。何も変わらなかったようにみえて,「変わるも変わるも三六〇度」(本書p.191)の大変化が起きる。セラピーをしたいと勇んでデイケアに飛び込んだハカセが得たものも,まさに師匠の河合が至った境地だった。

「ふしぎの国」のふしぎな力

ハカセは自分を,ウサギ穴に落ちて「ふしぎの国」に彷徨(さまよ)い込んだ少女アリスになぞらえた。

このたとえも絶妙だ。アリスの「ふしぎの国」は,意味不明の言葉と会話がふつうに語られるいわば理不尽の世界だ。デイケアにもまた,意味の理解を拒む幻覚や妄想や不穏という理不尽なものが常に潜在し,時に事件を起こさせる。それらに悩み続ける人もいるし,受け入れて生きる人もいる。アリスは夢から覚めるが,彼らにとってはずっと現実だ。

そんな場所で4年間,精神の病を得た人々とともに「居る」体験は,未来に向けて発展する臨床心理学者にとって,かけがえないものになったに違いない。

デイケアについてずっと書きたかった(雑誌『精神看護』より)

書評者:伊藤 絵美(洗足ストレスコーピング・サポートオフィス所長/臨床心理士、精神保健福祉士、博士(社会学))

書評を見る閉じる

立ち上げ人生。そのきっかけはデイケア

ハカセは自分を,ウサギ穴に落ちて「ふしぎの国」に彷徨(さまよ)い込んだ少女アリスになぞらえた。

皆さん、こんにちは。伊藤絵美と申します。私は臨床心理士として現場で長らく仕事をしてきています。最初の職場は精神科のクリニックでした。大学院の博士課程に通いつつ、クリニックで非常勤心理士として心理療法(カウンセリング)を担当しました。博士課程修了のタイミングで、院長から「デイケアを立ち上げたいから常勤になってマネジメントをしてくれないか」という素敵なオファーがあり、それまでしていた生活のためのアルバイトを辞め、クリニックの常勤職となりました。そして「デイケア部長」という素敵な肩書を与えられ、デイケアを立ち上げるために、場所を選定したり、スタッフを募集したり、メンバーさんを集めたり、保健所や精神保健センターにご挨拶に出向いたり、とにかく忙しく動き回りました。そして1996年春、無事デイケアをスタートすることができました。

この「デイケア立ち上げ」という仕事は私にとって大きな意味がありました。すなわち「立ち上げるって楽しい!」というポジティブ体験として私の中に深く残ったのです。場所を決め、必要な物品を買い揃え、システムを構築し、プログラムを決め、コンテンツを決め、スタッフを雇い、スタッフを教育し、メンバーを集め……というように、新たに場を立ち上げ、その場が無事回っていくようにマネジメントする、というのは私の性に合っていたようで、その後、私は自分のキャリアにおいて、「企業内ベンチャー企業の立ち上げ」「カウンセリング機関の立ち上げ(現在運営中)」と、次々と何かを「立ち上げ」ることになるのでした。つまりデイケアを立ち上げた経験を皮切りに、私の「立ち上げ人生」が立ち上がったのです。最近では、「日本スキーマ療法研究会」などという研究会を立ち上げ、その運営などをしております。

年齢層も多様なメンバーと、楽しく働くスタッフたち

私が勤務していたデイケアは東京都目黒区の住宅街にありました。一等地です。そんな土地にも古いアパートがいくつかあって、そうした所で生活保護を受けながら暮らす統合失調症やその他の精神障害を持つ当事者がデイケアの中心メンバーでした。この人たちはこれまで定期的に診察を受けながら、ひっそりと暮らしていた方々です。同時にデイケアの院長がアルコール依存症専門病院出身だったので、アルコール依存症のおっちゃんやおばちゃんたちもメンバーとして加わりました。また、私がカウンセリングを担当していて、なかなか回復に向かわなかったケースのクライアント(若い男女)もメンバーに加わりました。さらに院長が某企業の産業医をしており、その企業で休職中の社員がリハビリのために一時的にデイケアに通う(今でいうリワークですね)、ということがありました。

つまり老若男女、非常に多種多様なメンバーが集うデイケアとなったのです。なので精神科デイケアというと、「おとなしい統合失調症の患者さんたちが職員の作ったプログラムに沿って黙々と何かをする」というイメージを持たれがちですが、私たちのデイケアは最初から活気があり、とてもにぎやかでした。

主要スタッフは、医師である院長、心理士1名(私)、看護師2名、医療事務2名、ワーカー1名、他に非常勤の心理士数名、という陣容でした。院長以外は全員女性です。私は人を見る目があるので(えへん!)、スタッフは皆、愉快で素晴らしい人たちばかりで、「女性ばかりの職場は人間関係がこじれやすい」などとよく聞きますがそんなことは全くなく、スタッフ同士がそれぞれの職域でしっかり職務を果たしながらも、チームとして仲良く楽しく働いていました。皆で熱海まで車2台でドライブし、温泉ホテルに1泊し、翌日忍者ショーを観たり秘宝館に行ったりしたのが、今でも楽しい思い出です(熱海の秘宝館、お薦めです!)。

人が変わるデイケアという場の力に感心

デイケアの仕事は、それは楽しいものでしたし、さまざまな発見に満ちていました。これまで牢名主のように引きこもり生活を送っていた統合失調症のメンバーさんたちがにわかに活気づきます。毎日デイケアに来て、散歩に行ったり、料理を作ったり、運動をしたり、ゲームをしたり、他のメンバーやスタッフとおしゃべりをするのですから生活が一変します。ある男性メンバー(60代)は「生まれて初めてこんなに忙しい日々を送っているよ。でも悪くないねえ」と言っていました。アルコール依存症のメンバーはイベントが大好きで、さまざまな行事の提案をしてくれます。断酒が必須なのに、飲酒をしてデイケアにやってきて、院長にこっぴどく叱られることも時にありました。料理の献立を皆で決めるとき、あるメンバーの提案するメニューが、ことごとく酒のつまみ的(「もつ煮込み」とか)であることに、皆でウケたことが思い出されます。

なかでも私が一番驚いたのは、上にも書いたように、長くカウンセリングを受けても、なかなか生活や症状が変わらなかった年齢の若いクライアントに(そういうクライアントはたいてい医師による診療も長年受けており、やはりなかなか変化が生じなかった人でもありますが)、デイケアにお誘いして通い続けてもらううちに、かなりの回復や変化を示す人が少なくなかったことでした。

生活リズムの乱れを克服できなかった人、どんなに行動活性化を試みても活動レベルが上がらなかった人、対人緊張が強すぎて社会に出て行けなかった人、自分に自信が持てず人と交われなかった人、人に不信感を持っており人と交われなかった人、親に虐待されていたので年上の人が怖くて仕方がなかった人……そんな人たちが、デイケアに通い始め、デイケアという場に慣れ、スタッフやメンバーさんたちと交流し、さまざまな活動をするうちに、生活リズムが整い、活動レベルが上がり、さほど気負わず人と交われるようになっていくのです。

あの頃よくクリニックの院長と、デイケアに通うようになってからずいぶん回復した患者さんたちについて意見交換しながら、「デイケアってすごいねえ」「人が集まる場ってすごいねえ」と、(自分たちの診療やカウンセリングの技術力を反省することなしに)感心し、「デイケア作ってよかったねえ」と自画自賛し合っていたものです。デイケアのおかげで、私はコミュニティそれ自体が持つ「癒しのエネルギー」を知ることができました。これがなければ、その後に「べてるの家」に興味を持つこともなかったかもしれません。

そこでは確かに治療的なことが起きていました

今でも忘れられないシーンがあります。やはり私がカウンセリングを担当し、効果が頭打ちになったA子さん(20代前半)が、とあるおじさんメンバーが「麦茶ができたよ~」とキッチンからのんびり呼びかける声を聞いて、ぽつんと「家族みたいだね~」と独り言のようにつぶやいたのです。A子さんの実家族にはいろいろと問題があって、彼女は自宅に居場所がなく、それもあって苦しんでいました。その彼女がデイケアに「家族」を見出し、そこで安心してくつろげるようになり、家族以外の人とつながれるようになって、その後デイケアもカウンセリングも卒業していきました。

今、私が取り組んでいるスキーマ療法という心理療法では、「治療的再養育法」という考え方があって、それはカウンセラーがクライアントに対して、治療という限られた設定の中で養育的なかかわりをするというもので、これがじつに効果的なのですが、A子さんの「家族みたいだね~」というつぶやきに、私は治療的再養育法の萌芽のようなものを感じていたのかもしれません。

コミュニティに備わる問題解決の力を知る

こんなふうに書くとデイケアはいいことづくめのようですが、もちろん多種多様な人が集まりかかわる場ですから、いろんなことが起こります。軋轢や衝突などちょっとした対人トラブル、恋愛沙汰、症状の悪化、出会いと別れ、時にメンバーさんやその家族の死、などです。つまり人が集まる所であればおおよそ起こり得ることはデイケアでも起こります。ただしデイケアであれば、皆でそれを共有し乗り越えることができます。そこが個室での1対1のカウンセリングとの大きな違いです。カウンセリングで何か問題が起きたら、基本的にはカウンセラーが1人で、あるいはクライアントと2人でなんとかしなければなりません。なぜならそこには2人しかいないからです。しかしデイケアであれば、さまざまな職種のスタッフ、そしてさまざまなメンバーさんがいるから、問題に対しても多様な見方ができるし、乗り越え方のアイデアも出され、それを皆でなんとか試みているうちに、実際になんとかなっていく、ということが日々繰り返されます。コミュニティにはそれ自体に問題解決の力が備わっているのです。それはとても安心感のあることでした。

そして私はデイケアの場を通じて、自分がチームで動き、チームで仕事をすることが好きなのだな~と気づいていきました。私が現在のカウンセリング機関を「個人開業」にせずに、大勢のスタッフを雇ってチームで仕事をするようにしているのも、デイケアの体験が軸になっています。チームで仕事をすることの意義と喜びをデイケアで教えてもらったのです。

メンバーはスタッフを使い分ける

デイケアは多職種協働の典型のような職場で、上記の通り、私の勤務していたデイケアスタッフは、医師、看護師、ワーカー、医療事務、そして心理士から構成されていました。メンバーは、誰がどういう職種であるのかよく知っており(メンバー同士で「Aさんは看護師だよ」とか「Bさんはカウンセラーだね」などと情報交換していたみたいです)、皆、スタッフを職種によって使い分ける、ということをしていました。

つまり医療的な話は医師や看護師に、特に身体的なケアについての話は看護師に、もちろん保険証とか医療費など事務的な話は医療事務スタッフにもちかけてきます。そして心理士である私には、心の話をしてきてくれます。統合失調症のメンバーたちと散歩をしていると、じつに頻繁に彼ら彼女らの日々の悩み事のみならず、幻聴や妄想についてお聞きすることがありました。

「幻聴・妄想を聞いてはいけない」それこそが妄想でした

最初、私はちょっとびびりました。なぜなら当時、「統合失調症者の幻聴や妄想について話を聞いてはならない。聞くと症状が悪化するから」とまことしやかに教えられていたからです。「えっ? こんな話、散歩の途中に聞いちゃっていいの?」と一瞬とまどいました。しかし皆さん、ごく普通に、晩御飯の献立について話すように、自らの幻聴や妄想について語るのです。人によってはそれが「幻聴」「妄想」という症状であることを知っている人もいれば、そうでない(つまりその人はリアルにその声を聞き、リアルにその思いを生きている)人もいましたが。散歩中にのんびり語られると、こちらものんびりとそれを聞くことができました。そして、何事もなかったかのように散歩は終わり、それらの話も終わりました。彼ら彼女らを観察しても、状態が悪化したようには見えません。私は次第に「幻聴や妄想について聞いてはいけない」という考え方こそが妄想なのではないかと思うようになりました。

なので「べてるの家」、特に「べてるまつり」の「幻覚妄想大賞」のことを知った時、「ほらやっぱり!」と膝を打ったものです。教科書に書いてあることより、大学教授に教えられたことより、実地の体験のほうがよりリアルで正しいことを、私はデイケアで学びました。

教授からまさかの大目玉

というわけで、デイケアの仕事は本当に楽しかったのです。当時私は、週に4日のデイケア勤務と週に3日のカウンセリング業務を両立していました(うち2日は朝から昼過ぎまでデイケア、午後から夜までカウンセリングというスケジュールでした)。フルタイムで月に40時間程度の残業という働き方です。そのような生活の中で博士課程を修了し、論文を書かなければならなくなりました。実は一度、私は博士論文執筆をやめようとしたことがありました。なぜならデイケアが楽しすぎたから。

一度は研究職に就くことも考えて修士の後に博士課程に進学して単位を取得したものの、そして論文を書けば博士号を取得できるところまで来たものの、デイケアという現場仕事が楽しくなりすぎて、またフルタイムで仕事をしながらの論文執筆はスケジュール的にも厳しいものがあったので、「だったら博士号はなくてもいいや。現場で楽しく仕事ができれば私は幸せなんだ」と確信し、指導教授にそのことをそのままあっけらかんと伝えました。「私、今の仕事が楽しいから、もう論文書きません」と。

そうしたらなんとまあ、教授に大目玉を喰らいました。今でもこのときのことはよく覚えています。教授の叱責の内容を要約すると、こうです。「博士課程まで出たということは、それだけ高度な教育を受けたということだ。そういう人は『自分が楽しければよい』という地点に留まってはいけない。それだけの教育を授けてくれた社会に恩返ししないといけない。そういう責任があるのだ。論文を書きなさい。そして後進を育てなさい。社会に貢献しなさい!」。

そしてデイケアを辞めることに

これにはハッとしました。「教育を授けてくれた社会に恩返し」などという発想が自分に全くなかったからです。根が素直な私は心を入れ替えることにして、早朝自宅で論文を書き、日中はデイケアとカウンセリングの仕事をし、帰宅して夜中まで論文を書くというハードな日々を送ることになりました。そして見事博士号をゲットしました。

不思議なもので、一度博士号を得てしまうと、なぜか自分のキャリアに対して色気が出てきてしまい、「このままデイケアに居続けるのでいいのか?」「もっとキャリアを広げたほうがよいのでは」と考えるようになり、また上記の教授の言葉にも影響を受けたことで(根が素直なものですから)、うっかり就職活動などをしてしまったら、自分のキャリアが広がりそうな企業での常勤職をちゃっかりと得てしまい、デイケアを辞めることにしたのでした。それが2001年の夏。デイケアを立ち上げ、デイケアに勤務してちょうど5年後のことでした。

当時の主要スタッフたちは今も同じデイケアで働いています。メンバーさんはといえば、今もなお同じデイケアに通い続けている人もいれば、卒業した人もいるし、残念ながら亡くなった人もいます。もちろん新たに入ってくる人もいます。主要スタッフがこれだけ長く働き続けるという意味では、とても健全なデイケアであり職場なのだと言えるでしょう。私自身ずっとデイケアで働こうと一時期は思っていたのに、自分だけ仲間を捨てて新たなところに行っちゃった、という後ろめたさが私の中には今でもあります。

デイケアについて書けなかった私

デイケアを辞めた私ですが、デイケアについて文章を書きたいとずっと思っていました。だってデイケアってあまりにも面白いから。デイケアに勤務していた頃には、「デイケア日記」をつけており、ネタはたくさんあったのです。

けれども2つの理由からこれを断念しました。1つは、デイケアを知らない人にこのおもしろさを言語化して伝えるための表現スキルが自分になかったから。何度か文章化を試みてはみたものの、どうしてもデイケアの面白さを伝える「おもしろい文章」が書けなかったのです。もう1つはプライバシーの問題です。デイケアには大勢の人が登場します。「デイケア本」を書くとしたら、その大勢の人たちを登場させたいのですが、もちろんその人たちのプライバシーを完全に保護した形で登場してもらう必要があります。

私はたとえば『ケアする人も楽になるマインドフルネス&スキーマ療法』などの「事例本」を何冊か出していますが、そこで紹介しているのは1対1のカウンセリングの事例です。登場人物は1人なのです。1人であれば、自分が実際に担当した複数ケースをバラバラにし、再構成することで、事例のリアリティを保ったままプライバシーの問題をクリアすることができますが、スタッフもメンバーも大勢登場するデイケアでそれと同じことができるようには到底思えませんでした。

『居るのはつらいよ』に完全なる脱帽と敬意

なので東畑開人氏による本邦初の「デイケア本」、『居るのはつらいよ』を読みながら、それはもう、私の知るデイケアのリアリティに満ち溢れていたため、ものすごく感心しつつ、一方で「著者はプライバシーの問題をどう乗り越えたのだ?」と大きな疑問を抱いたのでした。「やられた! これこそ私が書きたかったデイケアの物語だ!」と思いながら(著者に対するジェラシー全開)、「生き生きとリアリティ溢れる登場人物のプライバシーはどうなっているんだ?」と、大きな「?(はてな)」をかかえつつ「あとがき」までたどり着くと、「本書はプライバシー保護のため、実体験ではなく、実体験や取材に基づき再構成してある」といったことがじつにクールに書かれてあり、私は完全に打ちのめされたのでした。

なんと、まるごと再構成されていたのか! それにはどれだけのエネルギーが要っただろうか? 思うに、おそろしく複雑で大量の思考と感情の作業が必要だったはずです。やはりどう考えても私には無理です。脳みその「体力」が著者と私では雲泥の差があります。

ただし事例に限らず本書全体が再構成されていると知って、深く納得もしました。というのも、読みながら、ものすごく注意深く本書がすみずみまで構成されていることには気がついていたからです。しかも注意深く構成されたその痕跡がさらに注意深く消されており、読者は違和感なく自然なリズムで本書をずんずんと読み進められるように配慮されています。

つまり読者は著者にめちゃくちゃケアされるのです。読者はこの本の世界に「ただ居る」ことができるわけです。これはじつにすごいことです。

「居る」ためにはそこに行くことが必要なのだな

あとがきによると著者は医学書院の辣腕編集者である白石正明さんにさんざんケアされながら本書を書いたそうです! 私はそこにもジェラシーを感じてしまいました。だって私自身医学書院から何冊か本を出していますが、そこまでケアされた記憶がありませぬぞ。脱稿するまでひとりぼっちで孤独に原稿を書き綴っていた記憶しかありません。

しかしここで気がつきました。私はケアを求めなかったのです。SOSを出さず、1人で苦しんでいたのです。一方、東畑氏は求めたのでしょう(もちろん原稿を書く時は1人でしたでしょうが)。そうか、ケアだって「求めよ、さらば与えられん」の世界なのだな、と今気がついた次第です。

待っててもケアも居場所もやって来ません。ケアを求め、「居る」ためにはそこに行くことが必要なのです。デイケアだってデイケアに行かなくては、デイケアならではのケアも居場所も得られませんものね。

「昇華」のための本

本書はケアとセラピーの二形態について論じた学術書でもありましたが、著者が本書を執筆するという営み自体が、明らかに著者にとってセラピーとして機能したと思われます。

東畑氏は何かの形で傷つき、損なわれた27歳から31歳の沖縄での4年間の自分に対し、本書を書くことでセルフセラピーして昇華したのだな、と最後まで読んで感じました。同じく26歳から31歳までデイケアでどっぷり働いていた私は、そのことを心から深くリスペクトしますし、私自身のデイケア勤務の5年間も同様に昇華させてもらったように感じます。その意味でも本書を書いてくれてありがとうと著者に言いたいです。ありがとう。

(『精神看護』2019年7月号掲載)