在宅無限大

訪問看護師がみた生と死

「普通に死ぬ」を再発明する。

もっと見る

病院によって大きく変えられた「死」は、いま再びその姿を変えている。現在の在宅死は、かつてあった看取りの文化を復活させたものではない。先端医療が組み込まれた「家」という未曾有の環境のなかで、訪問看護師たちが地道に「再発明」したものである。著者は並外れた知的肺活量で、訪問看護師の語りを生け捕りにし、看護が本来持っているポテンシャルを言語化する。「看護がここにある」と確かに思える1冊。

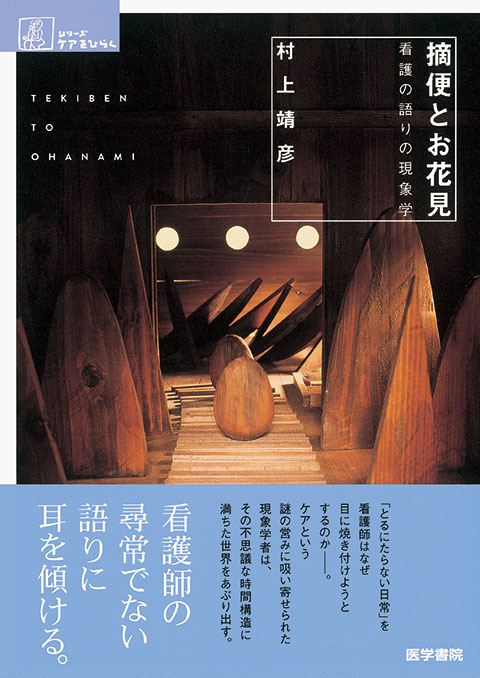

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 村上 靖彦 |

| 発行 | 2018年12月判型:A5頁:264 |

| ISBN | 978-4-260-03827-0 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- TOPICS

- 序文

- 目次

- 書評

TOPICS

開く

●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!

第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。

序文

開く

ある訪問看護師は私にこう語った。

二一世紀に入って在宅での看取りが少しずつ増えはじめている。そのなかで家で死ぬことの意味を、さらにはそもそも「死」というものを日本人は再発見しつつある。そして看護ケアもまた、その純粋な姿を再発見しつつあるように見える。

奇妙な時代

厚生労働省の資料によると、一九五一年に自宅で死亡した人の割合は82.5%、病院で死亡した人が9.1%だった。これが一九七五年頃に半々になり、二〇〇五年には自宅死が12.4%、病院死が78.4%になる。この二〇〇五年を境にして逆に少しずつ自宅での死が増えていくのだが、戦後の数十年間で劇的に自宅での看取りが減ったことが分かる。

奇妙なことが起きている。人類の歴史のなかで「病院で人が死ぬ」ことが主流になったのは、先進国における最近数十年ほどの現象である。

念頭に置くべき変化は二つある。一つは病院で人が死ぬとき、多くの人にとって死は隠されたものになったことである。都市部の日本人の多くは、家族が死んでいくプロセスを目の当たりにすることがなくなった。病院に隔離されたことで死が見えにくくなっただけでなく、身近な人の死について触れることを極端に避ける風潮が社会自体にある。死はあたかもメディアのなかだけの出来事であるかのようだ。

長年にわたって人類は身近なところで死を経験し、伝承してきたはずなのだが、ここ数十年のあいだに一挙に看取りの経験知が失われてしまった。私たちの多くは、死がどのような出来事なのかを知らない。そして看取りの経験知は、病院で長時間付き添う看護師に集中するようになった。

もう一つの変化は、病院での看取りにおいて、死そのものの姿がおそらく変質したことである。すでに半世紀近く前にイヴァン・イリイチが『脱病院化社会』[Illich 1976]で論じたように、人の死は病院で管理されるようになった。医療機器につながれ、投薬によって延命されるようになった。そもそもこのように死が病院で大きく変化したのであれば、医療者も含めて、私たち全員がかつての死の姿を忘れたということになるかもしれない。この「例外状態」が本書の出発点になる。このことは強調してよい。

そのような社会背景があるなかで、私は、訪問看護師へのインタビューと訪問業務の参与観察をする機会を得た。二〇一二年に初めて訪問看護師にインタビューして以来今まで、精神科も含めると一四人の訪問看護師、一人の往診医、一人のヘルパーにインタビューしてきている。本書はそのうちの六人の看護師へのインタビューをもとにしている。

先端医療が組み込まれた「家」で死ぬ

さて、なぜ訪問看護がクローズアップされるのだろうか。

政府は二〇〇〇年の介護保険導入をはじめ、在宅医療を推進する施策を打ち出した。そのこともあり、二〇〇五~〇六年を境に日本では自宅死がふたたび増えつつある。超高齢化社会において、限られたベッド数を治療ではなく看取りに回すことが不合理であるうえに、そもそも経済の低迷のなかで、非常にコストがかかる病院という設備を維持することも難しくなっているからである。

しかしコストだけが理由ではない。同時に私たちは、いったんは失われた自宅における看取りを、なにかよいものとして再発見、いやむしろ再発明しつつある。端的に言うと「よい」死に方を再発明しつつある。在宅看取りにあたって主役を担っている現代日本の訪問看護師は、新たに死を創造しつつあるといえるのだ。

再発明と呼び直したのには訳がある。いったん消失した看取りの文化がそのまま復活したわけではなく、昔と比べて在宅での看取りの姿が大きく変化していると想定できるからである。ほとんどの死が病院死であるという「人類史上の例外」へと変容した現代日本社会において、在宅死はその例外のなかに「さらなる例外」として登場する。

まず大きな条件として、現在、在宅看取りの多くを占める老衰やがんによる死亡は、数十年前までそれほど多くなかった。そもそも現在多数を占める八〇歳台以上の老人はかつてはまれであった。在宅死が80%を超えていたころ、すなわち平均余命が男五九.六歳、女六三.〇歳だった一九五〇年を例にとってみよう。

死亡原因の上位は上から結核、脳血管障害、肺炎・気管支炎、胃腸炎、がん(悪性新生物)であり、この年に初めてがんが第五位に登場している。つまり現在上位を占めるがんと心疾患は、つい最近までメジャーではなかったのである。現在の在宅の看取りはがんの増加のもとで行われており、そしてがんの緩和医療を在宅で行うことができるという医療技術の進歩が前提となっている。つまり先端医療が組み込まれた「家」が、最近になって新たに発明されたのだ。

在宅から病院へ、そして新たな在宅へ

たとえば次に引用するのは、高知県で戦争直後に活動した保健婦に取材した記録である。

それで、入っていったら、まだ二五、六の青年でしたけどね。「保健婦さんが初めて家のなかへ入ってくれました」と言ったんです。びっくりしてね。「お父さんもお母さんもどうしたの?」と聞くと、「窓の外から覗いて。うつるいうて」。それで、入ったことはないって言うんです。「ごはんはどうしよる?」言うたら、「窓のところの台へ置いて帰る」言うて。ほんと、泣いて喜ばれましたけどね[木村 2012, 97-98]。

結核で死ぬ人が多く、患者はなかば放置されていた様子がうかがえる。この青年はしばらくしてこの小屋で亡くなったと書かれている。次に民俗学者の波平恵美子による調査記録を引用する。

このような記録からも、自宅での手厚い医療的なケアは、現代になって初めて可能になったことがうかがえる。かつての死は、医療者が予測するのではなく、本人が自覚するものであった。そのとき必要なのは医療的なケアではなく、宗教的な儀式である[Ariès 1975, 23]。

もちろん家族による病人の看護と介護、そしてある種の看取りは昔もあっただろう。しかし私たちが在宅で発見しつつある看取りとは、いったんは病院での医療と看取りがシステムとして整ったことが前提となって、それが自宅へと移入されることになって初めて生み出されたものである。

無限に多様な在宅医療

本書には六人の看護師の語りが登場するが、とはいえそれが訪問看護の一般的な実践であるというわけではない。というのは、在宅医療は訪問先の一軒一軒によって内実が異なるという多様さに大きな特徴があるからだ。第8章の主人公であるFさんの言葉を引用する。Fさんは重症心身障害児を専門とする訪問看護師である。

もちろん病院にも多様な実践があるだろう。しかし在宅の場合、そこに住む一人ひとりの生活自体が多様である。それゆえに、そして病院とは異なって住人に合わせて医療をオーダーメイドするがゆえに、「無限」に多様になっていくのだろう。さらには医療者も、病院の軛(くびき)から逃れてより自由に、自発的になる。つまり本書で記述するのはごく一部の例でしかないし、一般化はできない。本書で分析する実践の構造は、無限に広がる可能性への足場にすぎない。

言いかえると、無限に多様なものから共通項を抜き出すことにはすでに無理がある。本書の考察は、多数のサンプルから共通項を抜き出すことで普遍妥当性を目指すのとは異なる方法で行われている。多数のデータの要点を並べて客観的な視点から比較するのではなく、看護師の実践を貫く動きを、看護師の視点から記述している。たしかに、本書に描かれた以外の実践が、本書の外側に無限の地平として広がるだろう。しかし個別の例こそが、他の無限の実践と共鳴するはずだという見通しを私は持っている。

読者が共鳴できるような内的な実践のダイナミズムを、私は捕まえようとしている。本書で描かれた実践以外にも無限の可能性があることを承知しつつも、本書の語りは真理の一つを描いているだろう。

快、願い、運命

一般に訪問看護は、(1)(保清、排泄ケア、経管栄養や呼吸器の管理といった)慢性期の疾患のケアをする段階と、(2)死ぬ間際の二週間ほどの看取りの実践、とに区別されるという。可能な限りQOLを維持して今の生活が続けられるように努力する慢性期と、衰弱が顕著で予後が見えてきた段階での苦痛緩和を目指した看取りでは、ケアの内容も異なり、インタビューでも区別して語られることが多かった。

しかし本書の構成は、「慢性期」と「看取り」という区別は採用していない。生活と死を連続させることこそが、現代の訪問看護の発明だからである。これが両者を分けて論じることができない理由である。

戦後の病院死の時代には死が隔離・隠蔽され、それ以前の時代は、死は禍々しいものとされてきた[波平 2009, 46-103]。それに対し現在は、治療不可能な患者への緩和ケアが可能になったことで、終末期の患者を生活のなかでサポートできるようになった。そのことが死生観に大きな影響を与えている可能性がある。

本書は、慢性期でも看取りでも共通して重視されていた三つの側面を軸として、三部構成で組み立てられている。一つ目は快適さと安楽を生み出すこと、二つ目は小さな願いを聞き出し実現すること、三つ目は病や死をめぐる困難な状況を引き受けて応答することである。私のインタビューの内的なダイナミズムが、この三つの側面から描くことを要請したからだ。

目次

開く

I 快と自分

第1章 言うことを聞かない患者――Aさん❶

第2章 「普通」で「自然」な看取り――Bさん

第3章 楽しい看取り――Cさん

II 願いと家族

第4章 願いを引き継ぐ看取り――Dさん❶

第5章 願いと力――Eさん

III 運命について

第6章 予後告知と死の覚悟――Aさん❷

第7章 若くして死ぬ人と向き合う――Dさん❷

第8章 人生をやりきった子ども――Fさん

結論にかえて 死の再定義

補章 私は看護師から何を学んだのか

注

文献

初出一覧

あとがき

書評

開く

●新聞で紹介されました。

《本書には、そうした訪問看護の魅力が十分に描かれている。そして訪問看護経験者なら「なるほど」と自身の訪問看護実践を振り返り、「そうだよね」と腑に落ちた気分になれると確信している。超高齢多死社会の到来によってもたらされた新たな看取りのプロデュースには、医療と介護の両面から人々の生活を支え、多くの死に向き合ってきた訪問看護師の存在が不可欠であることが再認識された。》――古瀬みどり(山形大学大学院医学系研究科)

(『図書新聞』2019年4月27日号より)

《訪問看護師らが語る死は驚きに満ちている。ある看護師は「悲しみではありません」「しんみりっていうのもない」と断言する。死を軽く考えているからではない。在宅死を選んだ家族たちの「ちゃんと家で看取れてよかったー」といった達成感に満ちた言葉を受け取ってきた経験を経た言葉だ。》――寺尾紗穂(音楽家・エッセイスト)

(『朝日新聞』2019年2月16日 書評欄・BOOK.asahi.comより)

《時には、看護師であることの一線を越えて、患者と同じ目線で問題に向き合う。……患者の自発的な動きを「待つ」。最後の勇気を「待つ」。「時間を与える、それも看護」だという。》――川口有美子/『逝かない身体』著者

(共同通信社配信、『沖縄タイムス』2019年2月23日 書評欄、ほか)

《本書の著者は哲学者。6人の訪問看護師の語りを聞き取り、分析を加えるが、一般論を導き出したりはしない。看護師たちの取り組み次第で在宅死のあり方は無限に広がるからだ。》

(『日本経済新聞』2019年2月23日 書評欄より)

自分の実践の意味を実感しきれないでいるあなたに(雑誌『訪問看護と介護』より)

書評者:山本 則子(東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 高齢者在宅長期ケア看護学分野教授)

看護師になった理由は、人によってさまざまだろう。けれど、自分のケアを喜んでくれる人の笑顔を見たり、どうにもならない障害や病に苦しむ人の前に愕然とたたずんだり、無力感に苛まれて仕事を辞めたくなったりしたときなどに、看護師として人をケアすることの意味や価値について、深く感じ入ったり、考えてみたりしたことが、誰しも一度はあるのではないだろうか。

『在宅無限大』は、そうした看護師が人をケアすることの意味について、時にぼんやり感じるだけでいることを、言葉にしてくれる。

看護という不思議な仕事

看護は不思議な仕事で、説明が極めて難しい。自分で働いてみないことには、やっていることを理解するのは無理とすら感じる。

看護学の教科書では、複数の患者さんに適用可能な、具体的な看護実践行為によって看護を語る。「保清」「食事の介助」「排せつのケア」「褥瘡処置」などのような区分である。それは確かに看護師が実践していることで、これらのことが実践できずには、看護師として機能できない。

けれど、これらがどのような意図で、どのような文脈において、どのようなタッチで実践されるのかという患者・看護師の個別の文脈を抜きにして、これらの技術だけを提供しても看護にはならないのである。

また、看護学の教科書に出てくる言葉の中には、「自己実現」「生活(生命)の質」などといった抽象度の高い文言も並ぶ。そして確かに、看護はこれらをめざして実践を展開するのだけれども、どうやったらこれらが実現できるのかまでは詳述されていない。「保清」と「自己実現」の間を結ぶルートについては、ブラックボックスのままになっているように感じる。

行為している看護師自らの世界から看護を語る

『在宅無限大』では、個別の訪問看護利用者の文脈の詳細と、その文脈に応じた看護師のケアリングの思いや願いに乗せて、「保清」「食事介助」「排せつのケア」「褥瘡処置」等の看護実践がどのように展開されたのか、そこに生じた実践行為の意味に関する丁寧な解説を含めて紹介される。そうすることによって、ある患者と出会い、その困りごとに触発され、患者の「自己実現」や「生命の質」を願った看護師が、どのように自分のもてる「保清」などの技を使い、その実現に至っているのか(あるいはそうしようと腐心してもときにどうしようもなく、途方に暮れるのか)が生き生きと描かれる。このような看護実践は、個別事例にとことん踏み込んで、行為している看護師自らの世界から説明しなければ、他者に理解できる形にはならないのだろう。

現象学の研究者が、人の病や苦しみに関心を持ち、さらにそこからの回復や、回復を可能にした他者の関わり、あるいは関わりから生まれる両者にとっての救いのようなものの発生に目を向けたときに、このような本になるのではないか。

『在宅無限大』を読むことは、自分の実践の意味を実感しきれないでいる多くの看護師にとって、カタルシスになるだろう。看護師にとっての本書の魅力は、そのあたりにもあるのではないかと感じる。

(『訪問看護と介護』2019年8月号掲載)