運動療法の「なぜ?」がわかる超音波解剖 [Web動画付]

患者さんの筋肉には何が起こっているのか? 超音波解剖で深部の動きがみえてくる!

もっと見る

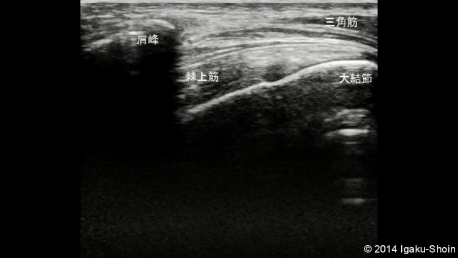

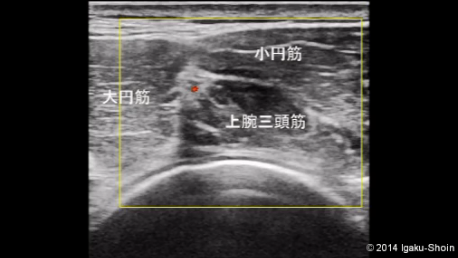

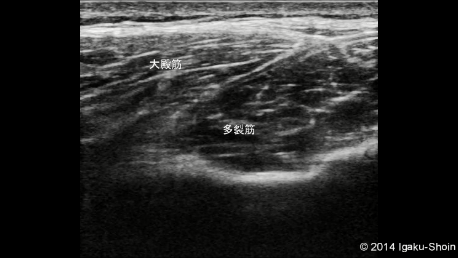

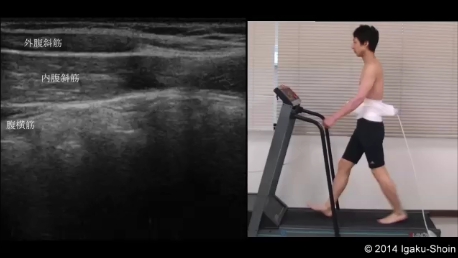

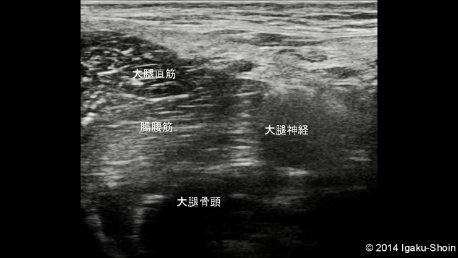

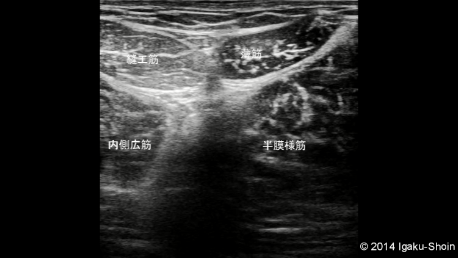

本書は症例形式で、疾患にかかわる筋の超音波解剖を通して、運動療法の「なぜ?」を解説。超音波解剖(エコー)では、触診ではわからない深部の筋の動きを見ることができる。この症状にはなぜこの運動療法が効果的なのか? 運動療法で筋の動きはどう変わるのか? その実際を超音波画像(動画)で確認しながら、運動療法のコツを理解できる1冊。

サンプル動画 配信中 ID(ユーザー名)とパスワードは不要です。音声はありません。

画像またはタイトルをクリックすると外部サイトへ遷移します。

| 編著 | 工藤 慎太郎 |

|---|---|

| 発行 | 2014年09月判型:B5頁:224 |

| ISBN | 978-4-260-02031-2 |

| 定価 | 5,280円 (本体4,800円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 序文

- 目次

- 書評

- 付録・特典

- 正誤表

- サポート情報

序文

開く

序

骨格筋は,筋と神経・血管およびそれらをつなぐ筋膜や腱といった結合組織から構成される.これは理学療法を学びはじめて,最初に知る解剖学的知識である.これらの異なる組織が複合して,骨格筋の粘弾性を構成している.

臨床で働きはじめた頃,私はこの解剖学的事実の重要性を考えることもなく,ひたすら筋のトレーニングやストレッチを考えていた.筋のストレッチでは「筋の起始と停止を三次元的に引き離すにはどうするか?」,トレーニングでは「できるかぎり狙った筋肉を選択的に収縮させよう」と考えていた.しかし,先輩セラピストたちの治療を見学していると,なぜか治療効果が違う.よくみると,ただ引き伸ばしているだけではなく,筋自体を圧迫したり,動かしたりと,何らかの操作を加えている.真似してみると,なんだか以前よりストレッチできている気がする.こんな経験を多くのセラピストが経験しているのではないだろうか.

これが,運動療法を行う際のtechnic(テクニック)である.technicの語源はギリシャ語の“techne”であり,“原理を理解したうえで何かをする”という意味である.この原理を解剖学・生理学・運動学という基礎分野から明らかにするのが基礎理学療法学である.

解剖学の学習では,理学療法との関係において,三次元的位置関係の理解が重要となる.人体解剖学実習により三次元的位置関係が明らかになると,セラピストは対象者の身体をより精密にイメージできるようになる.

私は,肉眼解剖学の研究を行って骨格筋の三次元的位置関係が確認できるようになると,今度は「これが動いたらどうなるのか」に興味が湧いた.そこでバイオメカニクスの研究室の扉を叩き,運動解析の手法と超音波画像診断装置による骨格筋の観察の世界に没頭した.

器官系の三次元的位置関係の理解はとても重要である.しかしわれわれは,三次元空間に時間軸が加わった四次元時空を生きている.そのため,骨格筋の位置関係を,三次元空間ではなく“四次元時空で理解すること”が求められる.これを可能にするのが「超音波解剖学」の魅力であろう.ただし,超音波画像診断装置で得られる画像は,ほとんどがモノクロの二次元画像である.そこから“四次元時空での理解”に至るには,人体解剖学実習で培った三次元空間でのイメージが必須となる.本書では,イメージしやすいように,超音波画像とともに,多くのイラストや写真を工夫して配置した.さらに必要に応じて,Web上にて超音波動画を閲覧できるようにした.本書を通じて,骨格筋の“四次元時空での理解”が促されれば幸いである.

前著『運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学』は,ありがたいことに理学療法士だけではなく,柔道整復師,鍼灸師やトレーナーなどの多くの読者に受け入れられた.一方で,「実際にどういうことをするのかを書いてほしい」という期待の声も頂いた.これは,臨床力を高めたいセラピストから当然出てくる要望だと思われる.私は,理学療法における「臨床力」の方程式は,「臨床力」=「知識」×「実践」だと考えている.知識は,教科書や論文を読んで理解することで増えていく.実践は,経験した症例数に応じて増えていく.しかし,漫然と症例を経験するだけでは,臨床力は上がらない.経験を知識により意味づけした「意味化した経験」を積む過程こそが,「臨床力」を養うために重要となる.

解剖学を臨床に応用するためには,三次元空間に存在する構造物が,運動という時間軸の変化によってどのように変わるのかを考えることが必要である.これを詳細にイメージできたとき,筋を骨格筋として捉えることができ,単純に伸ばすだけのストレッチから,意味のある運動療法ができるようになると考えている.

前著を執筆していた当時の私は,“三次元空間での理解”に留まっていた.本書では,超音波解剖学により得られた“四次元時空での理解”から,自分たちが臨床で行ってきた運動療法を見つめ直し,そのテクニックの根拠を求めた.この方法論は,経験豊富なセラピストにとっては,目新しいものではないかもしれない.しかし,運動療法を行ううえで必要な原理,すなわち骨格筋の“四次元時空での理解”が進むことで,先輩セラピストの臨床力が,後輩セラピストに効率よく伝わるようになると考えている.また若手のセラピストは,先輩たちが行っている操作の原理に通じる部分を理解できるのではないだろうか.

本書で記載している方法論は唯一無二の方法ではないし,エビデンスを持ち合わせているとは言い切れない.しかし現在の科学では,地球上に起こることのすべてを定量的に示すことはできない.「エビデンスがある治療」=「最良の治療」ではない.エビデンスはやるべきことを示しているにすぎず,+αのよりよい治療を模索することも,理学療法の発展には必要である.解剖学や運動学に基づいて理学療法を見直すことで,今の治療方法に議論が生まれ,セラピストの「臨床力」が高まると信じている.時間はかかるかもしれない.しかし私たちは,本書で示した方法の有効性を,臨床場面で科学的手段をもって証明していきたい.

最後に,本書の作成には多くのアドバイスとサポートを頂いた.この場を借りて感謝の思いを表したい.

本書では,超音波画像と歩行や動作中の筋束の動態を同期して記録している.このような動画と研究結果は本書の学術的価値を引き上げていると確信している.この方法は,恩師である鈴鹿医療科学大学保健衛生学部の畠中泰彦教授によるご指導の賜物である.畠中教授から頂いたご恩は,感謝という言葉では言い尽くせない.

医学書院の金井真由子氏,高口慶輔氏には編集・制作過程で多大なアドバイスを頂いた.特に金井氏には前作に引き続き,本当に素晴らしいサポートをして頂いた.両氏に心から感謝している.

私のわがままにいつも付き合って,遅くまでデータ整理や研究を支えてくれている仲間たち,彼らなくして本書の完成はあり得なかった.彼らとともに日々研究してきた内容を本書という形で上梓できることを心から嬉しく思う.本当にありがとう,そしてこれからもよろしく.

そして,毎日支えてくれている妻・美知と素晴らしい人生を与えてくれた母・むつ子,姉・優子,亡き父に感謝を込めて本書を捧ぐ.

2014年7月

森ノ宮医療大学保健医療学部 工藤 慎太郎

骨格筋は,筋と神経・血管およびそれらをつなぐ筋膜や腱といった結合組織から構成される.これは理学療法を学びはじめて,最初に知る解剖学的知識である.これらの異なる組織が複合して,骨格筋の粘弾性を構成している.

臨床で働きはじめた頃,私はこの解剖学的事実の重要性を考えることもなく,ひたすら筋のトレーニングやストレッチを考えていた.筋のストレッチでは「筋の起始と停止を三次元的に引き離すにはどうするか?」,トレーニングでは「できるかぎり狙った筋肉を選択的に収縮させよう」と考えていた.しかし,先輩セラピストたちの治療を見学していると,なぜか治療効果が違う.よくみると,ただ引き伸ばしているだけではなく,筋自体を圧迫したり,動かしたりと,何らかの操作を加えている.真似してみると,なんだか以前よりストレッチできている気がする.こんな経験を多くのセラピストが経験しているのではないだろうか.

これが,運動療法を行う際のtechnic(テクニック)である.technicの語源はギリシャ語の“techne”であり,“原理を理解したうえで何かをする”という意味である.この原理を解剖学・生理学・運動学という基礎分野から明らかにするのが基礎理学療法学である.

解剖学の学習では,理学療法との関係において,三次元的位置関係の理解が重要となる.人体解剖学実習により三次元的位置関係が明らかになると,セラピストは対象者の身体をより精密にイメージできるようになる.

私は,肉眼解剖学の研究を行って骨格筋の三次元的位置関係が確認できるようになると,今度は「これが動いたらどうなるのか」に興味が湧いた.そこでバイオメカニクスの研究室の扉を叩き,運動解析の手法と超音波画像診断装置による骨格筋の観察の世界に没頭した.

器官系の三次元的位置関係の理解はとても重要である.しかしわれわれは,三次元空間に時間軸が加わった四次元時空を生きている.そのため,骨格筋の位置関係を,三次元空間ではなく“四次元時空で理解すること”が求められる.これを可能にするのが「超音波解剖学」の魅力であろう.ただし,超音波画像診断装置で得られる画像は,ほとんどがモノクロの二次元画像である.そこから“四次元時空での理解”に至るには,人体解剖学実習で培った三次元空間でのイメージが必須となる.本書では,イメージしやすいように,超音波画像とともに,多くのイラストや写真を工夫して配置した.さらに必要に応じて,Web上にて超音波動画を閲覧できるようにした.本書を通じて,骨格筋の“四次元時空での理解”が促されれば幸いである.

前著『運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学』は,ありがたいことに理学療法士だけではなく,柔道整復師,鍼灸師やトレーナーなどの多くの読者に受け入れられた.一方で,「実際にどういうことをするのかを書いてほしい」という期待の声も頂いた.これは,臨床力を高めたいセラピストから当然出てくる要望だと思われる.私は,理学療法における「臨床力」の方程式は,「臨床力」=「知識」×「実践」だと考えている.知識は,教科書や論文を読んで理解することで増えていく.実践は,経験した症例数に応じて増えていく.しかし,漫然と症例を経験するだけでは,臨床力は上がらない.経験を知識により意味づけした「意味化した経験」を積む過程こそが,「臨床力」を養うために重要となる.

解剖学を臨床に応用するためには,三次元空間に存在する構造物が,運動という時間軸の変化によってどのように変わるのかを考えることが必要である.これを詳細にイメージできたとき,筋を骨格筋として捉えることができ,単純に伸ばすだけのストレッチから,意味のある運動療法ができるようになると考えている.

前著を執筆していた当時の私は,“三次元空間での理解”に留まっていた.本書では,超音波解剖学により得られた“四次元時空での理解”から,自分たちが臨床で行ってきた運動療法を見つめ直し,そのテクニックの根拠を求めた.この方法論は,経験豊富なセラピストにとっては,目新しいものではないかもしれない.しかし,運動療法を行ううえで必要な原理,すなわち骨格筋の“四次元時空での理解”が進むことで,先輩セラピストの臨床力が,後輩セラピストに効率よく伝わるようになると考えている.また若手のセラピストは,先輩たちが行っている操作の原理に通じる部分を理解できるのではないだろうか.

本書で記載している方法論は唯一無二の方法ではないし,エビデンスを持ち合わせているとは言い切れない.しかし現在の科学では,地球上に起こることのすべてを定量的に示すことはできない.「エビデンスがある治療」=「最良の治療」ではない.エビデンスはやるべきことを示しているにすぎず,+αのよりよい治療を模索することも,理学療法の発展には必要である.解剖学や運動学に基づいて理学療法を見直すことで,今の治療方法に議論が生まれ,セラピストの「臨床力」が高まると信じている.時間はかかるかもしれない.しかし私たちは,本書で示した方法の有効性を,臨床場面で科学的手段をもって証明していきたい.

最後に,本書の作成には多くのアドバイスとサポートを頂いた.この場を借りて感謝の思いを表したい.

本書では,超音波画像と歩行や動作中の筋束の動態を同期して記録している.このような動画と研究結果は本書の学術的価値を引き上げていると確信している.この方法は,恩師である鈴鹿医療科学大学保健衛生学部の畠中泰彦教授によるご指導の賜物である.畠中教授から頂いたご恩は,感謝という言葉では言い尽くせない.

医学書院の金井真由子氏,高口慶輔氏には編集・制作過程で多大なアドバイスを頂いた.特に金井氏には前作に引き続き,本当に素晴らしいサポートをして頂いた.両氏に心から感謝している.

私のわがままにいつも付き合って,遅くまでデータ整理や研究を支えてくれている仲間たち,彼らなくして本書の完成はあり得なかった.彼らとともに日々研究してきた内容を本書という形で上梓できることを心から嬉しく思う.本当にありがとう,そしてこれからもよろしく.

そして,毎日支えてくれている妻・美知と素晴らしい人生を与えてくれた母・むつ子,姉・優子,亡き父に感謝を込めて本書を捧ぐ.

2014年7月

森ノ宮医療大学保健医療学部 工藤 慎太郎

目次

開く

1 超音波画像診断装置の特徴

I 超音波画像診断装置の使い方

1 超音波画像診断装置とは

2 超音波画像診断装置の種類

3 プローブの操作方法

II 超音波画像の見方

1 骨組織

2 靭帯・関節包

3 筋組織

4 末梢神経

5 血管

2 頸椎症

I なぜ,頸椎症の症状が軽減したのか?

1 頸部痛の要因

2 頸椎のアライメントと頸部伸筋群の関係

3 頸部伸筋群を超音波で観察しよう!

4 頸部伸筋群の運動療法

II なぜ,肩甲帯の筋力強化で,頸部痛が消失したのか?

1 肩甲帯のアライメント調節

2 肩甲帯アライメントと頭頸部アライメントの関係

3 僧帽筋・大・小菱形筋・前鋸筋を超音波で観察しよう!

4 僧帽筋・大・小菱形筋・前鋸筋の運動療法

3 片麻痺の肩関節痛

I なぜ,上腕二頭筋長頭に炎症が生じたのか?

1 片麻痺の肩関節痛と亜脱臼は関係があるのか?

2 片麻痺の肩関節痛と上腕二頭筋長頭の関係

3 上腕二頭筋を超音波で観察しよう!

4 上腕二頭筋の運動療法

II なぜ,腱板筋群の運動療法で疼痛が消失したのか?

1 上腕二頭筋長頭と腱板筋群の関係

2 腱板筋群(肩甲下筋・棘上筋・棘下筋)を超音波で観察しよう!

3 腱板筋群(肩甲下筋・棘上筋・棘下筋)の運動療法

4 投球障害肩

I なぜ,肩関節外側部に疼痛が出現したのか?

1 投球と肩関節外側部の疼痛の関係

2 QLSを超音波で観察しよう!

3 小円筋を超音波で観察しよう!

4 小円筋の運動療法

II なぜ,烏口突起内側部の圧痛が関係したのか?

1 小胸筋を超音波で観察しよう!

2 小胸筋の運動療法

5 テニス肘

I テニス肘の原因は何か?

1 テニス肘とは?

2 バックハンドストロークと日常生活動作の関係

3 短橈側手根伸筋を超音波で観察しよう!

II なぜ,総指伸筋への運動療法を追加したのか?

1 総指伸筋を超音波で観察しよう!

2 短橈側手根伸筋・総指伸筋の運動療法

6 肘関節脱臼

I なぜ,上腕筋と上腕三頭筋内側頭のリラクセーションが有効だったのか?

1 肘関節可動域制限の原因は?

2 上腕筋・上腕三頭筋内側頭を超音波で観察しよう!

3 上腕筋・上腕三頭筋内側頭の運動療法

II 肘関節の外反不安定性を解消するには?

1 肘関節の内側支持機構

2 浅指屈筋と尺側手根屈筋を超音波で観察しよう!

3 前腕屈筋群の運動療法

7 橈骨遠位端骨折

I なぜ,掌屈運動に違和感がなくなったのか?

1 橈骨遠位端骨折の合併症

2 長母指伸筋腱を超音波で観察しよう!

3 長母指伸筋の運動療法

II なぜ,背屈の可動域制限が改善したのか?

1 手関節の運動学

2 長母指屈筋とリバースダーツスロー運動を超音波で観察しよう!

3 リバースダーツスロー運動の運動療法

8 腰痛

I なぜ,腸肋筋・最長筋の運動療法で安静時の腰背部痛が軽減したのか?

1 筋・筋膜性腰痛症とは?

2 腰背部筋の構造と機能

3 腰部固有背筋群を超音波で観察しよう!

4 腸肋筋・最長筋の運動療法

II なぜ,多裂筋の運動療法で腰背部痛が消失したのか?

1 体幹前屈位での筋内圧

2 “猫背”と固有背筋の筋活動

3 多裂筋を超音波で観察しよう!

4 多裂筋の運動療法

9 片麻痺-体幹屈筋群の筋活動について

I なぜ,体幹機能の向上を目的としたのか?

1 脳卒中片麻痺患者の体幹機能低下が及ぼす影響

2 体幹機能検査の解剖学と運動学

3 体幹屈筋群を超音波で観察しよう!

4 体幹屈筋群(腹直筋・内腹斜筋)の運動療法

II なぜ,非麻痺側を支持側とした運動療法を追加したのか?

1 片麻痺に対する運動療法の特性

2 動作時の側腹筋群を超音波で観察しよう!

3 非麻痺側を支持側とした運動療法

10 変形性股関節症

I なぜ,股関節外転筋の筋力強化で歩行が改善したのか?

1 変形性股関節症における股関節外転筋の形態と機能

2 中殿筋・小殿筋を超音波で観察しよう!

3 中殿筋・小殿筋の運動療法

II なぜ,腸腰筋・深層外旋六筋の筋力強化で歩行が改善したのか?

1 歩行中の股関節屈筋の筋活動

2 腸腰筋・深層外旋六筋を超音波で観察しよう!

3 腸腰筋・深層外旋六筋の運動療法

11 ハムストリングスの肉ばなれ

I なぜ,ハムストリングスのストレッチが必要なのか?

1 ハムストリングスの肉ばなれと筋腱移行部の関係

2 ハムストリングスの肉ばなれのメカニズムと理学療法

3 大腿二頭筋を超音波で観察しよう!

4 大腿二頭筋の運動療法

II なぜ,大殿筋の筋力強化で,大腿後面の疼痛が消失したのか?

1 ランニング動作中の大殿筋・ハムストリングスの筋活動

2 大殿筋を超音波で観察しよう!

3 大殿筋の運動療法

12 膝蓋大腿関節症

I なぜ,膝蓋骨上外側に疼痛が出たのか?

1 膝蓋大腿関節と大腿四頭筋の関係

2 外側広筋・中間広筋を超音波で観察しよう!

3 外側広筋の運動療法

II なぜ,膝窩筋のリラクセーションで疼痛が消失したのか?

1 下腿内旋制限と膝蓋大腿関節症の関係

2 膝窩筋を超音波で観察しよう!

3 膝窩筋の運動療法

13 変形性膝関節症

I なぜ,大腿四頭筋セッティングで歩行時痛が軽減したのか?

1 変形性膝関節症に対する運動療法

2 内側広筋と大内転筋を超音波で観察しよう!

3 内側広筋と大内転筋の運動療法

II なぜ,薄筋と半腱様筋のリラクセーションで疼痛が消失したのか?

1 変形性膝関節症における鵞足部痛の割合と原因

2 鵞足構成筋を超音波で観察しよう!

3 鵞足炎に対する運動療法

14 アキレス腱損傷

I アキレス腱損傷後の理学療法は?

1 アキレス腱損傷とは

2 下腿三頭筋を超音波で観察しよう!

3 下腿三頭筋の運動療法

II なぜ,中足骨頭部痛が発生したのか?

1 中足骨頭部痛と前足部横アーチの関係

2 母趾内転筋・母趾外転筋を超音波で観察しよう!

3 母趾内転筋・母趾外転筋の運動療法

15 シンスプリント

I なぜ,下腿深層屈筋群の運動療法で,take offでの疼痛が消失したのか?

1 シンスプリントとは

2 ランニングの運動解剖学

3 下腿深層屈筋群を超音波で観察しよう!

4 下腿深層屈筋群の運動療法

II なぜ,小趾外転筋と腓骨筋群の筋力強化で,foot strikeでの疼痛が消失したのか?

1 足部のアーチ

2 内反不安定性の影響

3 小趾外転筋と腓骨筋群を超音波で観察しよう!

4 小趾外転筋と腓骨筋群の運動療法

索引

付録Web動画 ( サンプル動画配信中)

サンプル動画配信中)

2-1 回旋位での頸部伸展時の頭板状筋と半棘筋

2-2 頭部伸展時の後頭下筋群

3-1 肩関節外旋~内旋時の上腕二頭筋

3-2 肩関節外旋~内旋時の肩甲下筋

3-4 結帯動作時の烏口肩峰靭帯と棘上筋

4-2 肩関節90°屈曲位での外旋時の小円筋

4-3 リフトオフ動作時の小胸筋

4-4 大胸筋に圧痛を認める例:リフトオフ動作時の小胸筋(治療前後の比較)

5-1 手関節背屈時の短橈側手根伸筋(ECRB)と滑膜ヒダ

5-2 手関節背屈時のECRBと総指伸筋

5-3 総指伸筋に圧痛を認める例:手関節背屈時のECRBと総指伸筋

6-1 肘関節屈曲位(30°)~伸展位の上腕筋

6-2 肘関節伸展位~屈曲位(90°)の上腕三頭筋内側頭

6-3 手関節の掌屈/尺屈時の浅指屈筋と尺側手根屈筋

7-1 母指他動伸展位:手関節掌屈時の長母指伸筋腱の滑走

7-2 母指屈曲位:手関節掌屈時の長母指伸筋腱の滑走

7-3 橈骨遠位端の直上を通る長母指屈筋腱

7-4 手関節背屈・尺屈(リバースダーツスロー運動)時の橈骨手根関節

7-5 手指屈伸時の指屈筋腱の滑走

9-1 骨盤前後傾運動における側腹筋群と多裂筋

9-2 立ち直り運動における側腹筋群と多裂筋

9-4 片脚ブリッジ運動(挙上側)における側腹筋群

9-5 片脚ブリッジ運動(支持側)における側腹筋群

10-1 股関節外転運動時の中殿筋

10-2 股関節内旋運動時の小殿筋

10-3 歩行時の中殿筋

10-5 股関節外旋時の深層外旋六筋

11-1 膝関節屈曲時の大腿二頭筋

11-2 股関節伸展外転時の大殿筋上部筋束

11-3 股関節伸展運動時の大殿筋中部筋束

11-4 股関節伸展内転時の大殿筋下部筋束

12-1 膝関節屈曲時の外側広筋

12-2 下腿内旋時の膝窩筋

13-1 大腿四頭筋セッティング時の大腿直筋と中間広筋

13-2 大腿四頭筋収縮時の伏在神経

13-4 開排位からの膝関節屈曲時の半腱様筋と半膜様筋

14-1 歩行時の腓腹筋とヒラメ筋

14-2 calf raise training 時の腓腹筋とヒラメ筋

15-1 足関節/足趾屈曲/母趾屈曲時のTP,FDL,FHL

15-2 内返し時の長趾屈筋 圧痛あり/なし症例の比較

I 超音波画像診断装置の使い方

1 超音波画像診断装置とは

2 超音波画像診断装置の種類

3 プローブの操作方法

II 超音波画像の見方

1 骨組織

2 靭帯・関節包

3 筋組織

4 末梢神経

5 血管

2 頸椎症

I なぜ,頸椎症の症状が軽減したのか?

1 頸部痛の要因

2 頸椎のアライメントと頸部伸筋群の関係

3 頸部伸筋群を超音波で観察しよう!

4 頸部伸筋群の運動療法

II なぜ,肩甲帯の筋力強化で,頸部痛が消失したのか?

1 肩甲帯のアライメント調節

2 肩甲帯アライメントと頭頸部アライメントの関係

3 僧帽筋・大・小菱形筋・前鋸筋を超音波で観察しよう!

4 僧帽筋・大・小菱形筋・前鋸筋の運動療法

3 片麻痺の肩関節痛

I なぜ,上腕二頭筋長頭に炎症が生じたのか?

1 片麻痺の肩関節痛と亜脱臼は関係があるのか?

2 片麻痺の肩関節痛と上腕二頭筋長頭の関係

3 上腕二頭筋を超音波で観察しよう!

4 上腕二頭筋の運動療法

II なぜ,腱板筋群の運動療法で疼痛が消失したのか?

1 上腕二頭筋長頭と腱板筋群の関係

2 腱板筋群(肩甲下筋・棘上筋・棘下筋)を超音波で観察しよう!

3 腱板筋群(肩甲下筋・棘上筋・棘下筋)の運動療法

4 投球障害肩

I なぜ,肩関節外側部に疼痛が出現したのか?

1 投球と肩関節外側部の疼痛の関係

2 QLSを超音波で観察しよう!

3 小円筋を超音波で観察しよう!

4 小円筋の運動療法

II なぜ,烏口突起内側部の圧痛が関係したのか?

1 小胸筋を超音波で観察しよう!

2 小胸筋の運動療法

5 テニス肘

I テニス肘の原因は何か?

1 テニス肘とは?

2 バックハンドストロークと日常生活動作の関係

3 短橈側手根伸筋を超音波で観察しよう!

II なぜ,総指伸筋への運動療法を追加したのか?

1 総指伸筋を超音波で観察しよう!

2 短橈側手根伸筋・総指伸筋の運動療法

6 肘関節脱臼

I なぜ,上腕筋と上腕三頭筋内側頭のリラクセーションが有効だったのか?

1 肘関節可動域制限の原因は?

2 上腕筋・上腕三頭筋内側頭を超音波で観察しよう!

3 上腕筋・上腕三頭筋内側頭の運動療法

II 肘関節の外反不安定性を解消するには?

1 肘関節の内側支持機構

2 浅指屈筋と尺側手根屈筋を超音波で観察しよう!

3 前腕屈筋群の運動療法

7 橈骨遠位端骨折

I なぜ,掌屈運動に違和感がなくなったのか?

1 橈骨遠位端骨折の合併症

2 長母指伸筋腱を超音波で観察しよう!

3 長母指伸筋の運動療法

II なぜ,背屈の可動域制限が改善したのか?

1 手関節の運動学

2 長母指屈筋とリバースダーツスロー運動を超音波で観察しよう!

3 リバースダーツスロー運動の運動療法

8 腰痛

I なぜ,腸肋筋・最長筋の運動療法で安静時の腰背部痛が軽減したのか?

1 筋・筋膜性腰痛症とは?

2 腰背部筋の構造と機能

3 腰部固有背筋群を超音波で観察しよう!

4 腸肋筋・最長筋の運動療法

II なぜ,多裂筋の運動療法で腰背部痛が消失したのか?

1 体幹前屈位での筋内圧

2 “猫背”と固有背筋の筋活動

3 多裂筋を超音波で観察しよう!

4 多裂筋の運動療法

9 片麻痺-体幹屈筋群の筋活動について

I なぜ,体幹機能の向上を目的としたのか?

1 脳卒中片麻痺患者の体幹機能低下が及ぼす影響

2 体幹機能検査の解剖学と運動学

3 体幹屈筋群を超音波で観察しよう!

4 体幹屈筋群(腹直筋・内腹斜筋)の運動療法

II なぜ,非麻痺側を支持側とした運動療法を追加したのか?

1 片麻痺に対する運動療法の特性

2 動作時の側腹筋群を超音波で観察しよう!

3 非麻痺側を支持側とした運動療法

10 変形性股関節症

I なぜ,股関節外転筋の筋力強化で歩行が改善したのか?

1 変形性股関節症における股関節外転筋の形態と機能

2 中殿筋・小殿筋を超音波で観察しよう!

3 中殿筋・小殿筋の運動療法

II なぜ,腸腰筋・深層外旋六筋の筋力強化で歩行が改善したのか?

1 歩行中の股関節屈筋の筋活動

2 腸腰筋・深層外旋六筋を超音波で観察しよう!

3 腸腰筋・深層外旋六筋の運動療法

11 ハムストリングスの肉ばなれ

I なぜ,ハムストリングスのストレッチが必要なのか?

1 ハムストリングスの肉ばなれと筋腱移行部の関係

2 ハムストリングスの肉ばなれのメカニズムと理学療法

3 大腿二頭筋を超音波で観察しよう!

4 大腿二頭筋の運動療法

II なぜ,大殿筋の筋力強化で,大腿後面の疼痛が消失したのか?

1 ランニング動作中の大殿筋・ハムストリングスの筋活動

2 大殿筋を超音波で観察しよう!

3 大殿筋の運動療法

12 膝蓋大腿関節症

I なぜ,膝蓋骨上外側に疼痛が出たのか?

1 膝蓋大腿関節と大腿四頭筋の関係

2 外側広筋・中間広筋を超音波で観察しよう!

3 外側広筋の運動療法

II なぜ,膝窩筋のリラクセーションで疼痛が消失したのか?

1 下腿内旋制限と膝蓋大腿関節症の関係

2 膝窩筋を超音波で観察しよう!

3 膝窩筋の運動療法

13 変形性膝関節症

I なぜ,大腿四頭筋セッティングで歩行時痛が軽減したのか?

1 変形性膝関節症に対する運動療法

2 内側広筋と大内転筋を超音波で観察しよう!

3 内側広筋と大内転筋の運動療法

II なぜ,薄筋と半腱様筋のリラクセーションで疼痛が消失したのか?

1 変形性膝関節症における鵞足部痛の割合と原因

2 鵞足構成筋を超音波で観察しよう!

3 鵞足炎に対する運動療法

14 アキレス腱損傷

I アキレス腱損傷後の理学療法は?

1 アキレス腱損傷とは

2 下腿三頭筋を超音波で観察しよう!

3 下腿三頭筋の運動療法

II なぜ,中足骨頭部痛が発生したのか?

1 中足骨頭部痛と前足部横アーチの関係

2 母趾内転筋・母趾外転筋を超音波で観察しよう!

3 母趾内転筋・母趾外転筋の運動療法

15 シンスプリント

I なぜ,下腿深層屈筋群の運動療法で,take offでの疼痛が消失したのか?

1 シンスプリントとは

2 ランニングの運動解剖学

3 下腿深層屈筋群を超音波で観察しよう!

4 下腿深層屈筋群の運動療法

II なぜ,小趾外転筋と腓骨筋群の筋力強化で,foot strikeでの疼痛が消失したのか?

1 足部のアーチ

2 内反不安定性の影響

3 小趾外転筋と腓骨筋群を超音波で観察しよう!

4 小趾外転筋と腓骨筋群の運動療法

索引

付録Web動画 (

サンプル動画配信中)

サンプル動画配信中)2-1 回旋位での頸部伸展時の頭板状筋と半棘筋

2-2 頭部伸展時の後頭下筋群

3-1 肩関節外旋~内旋時の上腕二頭筋

3-2 肩関節外旋~内旋時の肩甲下筋

3-4 結帯動作時の烏口肩峰靭帯と棘上筋

4-2 肩関節90°屈曲位での外旋時の小円筋

4-3 リフトオフ動作時の小胸筋

4-4 大胸筋に圧痛を認める例:リフトオフ動作時の小胸筋(治療前後の比較)

5-1 手関節背屈時の短橈側手根伸筋(ECRB)と滑膜ヒダ

5-2 手関節背屈時のECRBと総指伸筋

5-3 総指伸筋に圧痛を認める例:手関節背屈時のECRBと総指伸筋

6-1 肘関節屈曲位(30°)~伸展位の上腕筋

6-2 肘関節伸展位~屈曲位(90°)の上腕三頭筋内側頭

6-3 手関節の掌屈/尺屈時の浅指屈筋と尺側手根屈筋

7-1 母指他動伸展位:手関節掌屈時の長母指伸筋腱の滑走

7-2 母指屈曲位:手関節掌屈時の長母指伸筋腱の滑走

7-3 橈骨遠位端の直上を通る長母指屈筋腱

7-4 手関節背屈・尺屈(リバースダーツスロー運動)時の橈骨手根関節

7-5 手指屈伸時の指屈筋腱の滑走

9-1 骨盤前後傾運動における側腹筋群と多裂筋

9-2 立ち直り運動における側腹筋群と多裂筋

9-4 片脚ブリッジ運動(挙上側)における側腹筋群

9-5 片脚ブリッジ運動(支持側)における側腹筋群

10-1 股関節外転運動時の中殿筋

10-2 股関節内旋運動時の小殿筋

10-3 歩行時の中殿筋

10-5 股関節外旋時の深層外旋六筋

11-1 膝関節屈曲時の大腿二頭筋

11-2 股関節伸展外転時の大殿筋上部筋束

11-3 股関節伸展運動時の大殿筋中部筋束

11-4 股関節伸展内転時の大殿筋下部筋束

12-1 膝関節屈曲時の外側広筋

12-2 下腿内旋時の膝窩筋

13-1 大腿四頭筋セッティング時の大腿直筋と中間広筋

13-2 大腿四頭筋収縮時の伏在神経

13-4 開排位からの膝関節屈曲時の半腱様筋と半膜様筋

14-1 歩行時の腓腹筋とヒラメ筋

14-2 calf raise training 時の腓腹筋とヒラメ筋

15-1 足関節/足趾屈曲/母趾屈曲時のTP,FDL,FHL

15-2 内返し時の長趾屈筋 圧痛あり/なし症例の比較

書評

開く

超音波動画が理解を深める 臨床に役立つ画期的書

書評者: 皆川 洋至 (城東整形外科診療部長)

教育は洗脳的側面を持つ。したがって,知識を得れば得るほど頭が固くなる。一般に運動器にかかわる医療関係者は,ほとんど全ての人たちが解剖の挿絵・X線画像・CT・MRIといった静止画で教育を受けてきたため,静止画で病態を考える癖が付いている(静止画頭)。

本書が画期的なのは,身体内部の動きをリアルタイムに観察できるエコーを駆使し,紙媒体で表現困難だった動きの情報をWeb動画で閲覧できるようにしていることである。わかりやすい動画表現を加えた点で,本書はIT時代が生み出した新しいスタイルの書籍に位置付けられる。そればかりでなく,中身が実に面白い。眠くなる超音波検査の基本事項が1項目に集約され,続く14項目が「テニス肘」,「シンスプリント」,「腰痛」など日常診療で遭遇する機会が多い疾患を中心に構成されている。空き時間に1項目を楽しく読み進めることができる分量であることがありがたい。

各項目は一般的な臨床例が最初に提示され,「なぜ」という組み立てで病態把握に必要な基礎,臨床に役立つ運動療法の実際がわかりやすく解説されている。要所で組み込まれた超音波動画が理解をさらに深める。特に興味深いのが,動きで見て病態を考える発想から生み出された新しい運動療法の手技である。筆者たちの幅広い知識と豊富な経験が凝縮されており,整形外科医の立場からも非常に読み応えがある。

理学療法士は見て触って表現する職種であるため個人の技量に差が生じやすく,表現が感覚的なため整形外科医の立場からは何を言っているのかさっぱりわからない場合がしばしばある。目と指先の感覚を他人に伝えることは難しいので仕方ないが,客観性に欠けることが理学療法士間の意思疎通や成長を妨げてきたことは事実であろう。客観表現を可能にするエコーを使いこなすことが,理学療法士の質を格段に上げることを本書は証明している。より質の高い運動療法を提供できれば医療の質が向上し,より患者満足度を上げることができるであろう。

本書は理学療法士ばかりでなく,運動器にかかわる医療関係者にぜひ目を通してもらいたい。なぜなら,敏感なアンテナと柔軟な考えを養う一冊になるからである。

超音波画像で身体内部の動きを探り,理解を深める

書評者: 福井 勉 (文京学院大大学院教授・理学療法学)

本書は,好評であった『運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学』(医学書院,2012年)の続編ともいうべき書籍である。本書の第一の特徴は超音波画像で身体内部の動きを探りながら,理解を深めようとするものである。近年の運動器分野において,超音波画像は非侵襲性と手軽さもあり徐々に重要な位置を占めてきていると考えられるが,著者のさまざまな読影上の工夫によって解剖学を深く理解し,さらに運動療法へ展開する試みである。実際の超音波画像は医学書院のホームページから参照できる形になっている。頸椎症,片麻痺の肩関節痛,投球障害肩,テニス肘,肘関節脱臼,橈骨遠位端骨折,腰痛,片麻痺,変形性股関節症,ハムストリングスの肉ばなれ,膝蓋大腿関節症,変形性膝関節症,アキレス腱損傷,シンスプリントと多種類の疾患についてのポイントを供覧しながら,解剖学のポイントの記載がされている。

さらに著者は運動療法の意味を超音波画像を通じて行うことで,頭で考えていたイメージとの違いについても記載が多くなされている。以前と比較して超音波画像を診療時間内に参照している理学療法士は増加していると考えられる。しかしながら,それを実際の臨床活動に活用可能な理学療法士はまだ限られていると考えられる。すなわち,多くの先駆者は施行錯誤をしながら有益性を得るまでに多くの時間を割いてきたことは間違いない。解剖学を構造としての視点からだけではなく,機能的観点へ広げることが,本書の大きな目的であろうし,また理学療法士のアドバンテージとなり得ると思うと本書の果たす役割は大きい。本書はデータを視覚的に得ることで,先駆者の得た情報を得るまでの時間を短縮可能とする貢献度が大きい。逆にそのプロセスをつかむための自学自習の題材として役立つと思われる。つまりはトレーニング書としての利用である。

また特筆すべきことは,本書のイラストである。イラストと超音波画像の調和が素晴らしく,読者を引きつける魅力がある。本著のイラストは,超音波画像の理解を深めるとともに疾患の理解そのものにも寄与する。

疾患ごとのページには限りがあるため,運動療法そのものの記述はストレッチングが多い。この辺りは,増版を期待して今後の著者の運動療法への展開を期待したい。読者は本書を実践的に使用しながら自らの創造性につなげていただきたい。そういう意味で読者自身にも新しい展開を予感させる良著である。

書評者: 皆川 洋至 (城東整形外科診療部長)

教育は洗脳的側面を持つ。したがって,知識を得れば得るほど頭が固くなる。一般に運動器にかかわる医療関係者は,ほとんど全ての人たちが解剖の挿絵・X線画像・CT・MRIといった静止画で教育を受けてきたため,静止画で病態を考える癖が付いている(静止画頭)。

本書が画期的なのは,身体内部の動きをリアルタイムに観察できるエコーを駆使し,紙媒体で表現困難だった動きの情報をWeb動画で閲覧できるようにしていることである。わかりやすい動画表現を加えた点で,本書はIT時代が生み出した新しいスタイルの書籍に位置付けられる。そればかりでなく,中身が実に面白い。眠くなる超音波検査の基本事項が1項目に集約され,続く14項目が「テニス肘」,「シンスプリント」,「腰痛」など日常診療で遭遇する機会が多い疾患を中心に構成されている。空き時間に1項目を楽しく読み進めることができる分量であることがありがたい。

各項目は一般的な臨床例が最初に提示され,「なぜ」という組み立てで病態把握に必要な基礎,臨床に役立つ運動療法の実際がわかりやすく解説されている。要所で組み込まれた超音波動画が理解をさらに深める。特に興味深いのが,動きで見て病態を考える発想から生み出された新しい運動療法の手技である。筆者たちの幅広い知識と豊富な経験が凝縮されており,整形外科医の立場からも非常に読み応えがある。

理学療法士は見て触って表現する職種であるため個人の技量に差が生じやすく,表現が感覚的なため整形外科医の立場からは何を言っているのかさっぱりわからない場合がしばしばある。目と指先の感覚を他人に伝えることは難しいので仕方ないが,客観性に欠けることが理学療法士間の意思疎通や成長を妨げてきたことは事実であろう。客観表現を可能にするエコーを使いこなすことが,理学療法士の質を格段に上げることを本書は証明している。より質の高い運動療法を提供できれば医療の質が向上し,より患者満足度を上げることができるであろう。

本書は理学療法士ばかりでなく,運動器にかかわる医療関係者にぜひ目を通してもらいたい。なぜなら,敏感なアンテナと柔軟な考えを養う一冊になるからである。

超音波画像で身体内部の動きを探り,理解を深める

書評者: 福井 勉 (文京学院大大学院教授・理学療法学)

本書は,好評であった『運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学』(医学書院,2012年)の続編ともいうべき書籍である。本書の第一の特徴は超音波画像で身体内部の動きを探りながら,理解を深めようとするものである。近年の運動器分野において,超音波画像は非侵襲性と手軽さもあり徐々に重要な位置を占めてきていると考えられるが,著者のさまざまな読影上の工夫によって解剖学を深く理解し,さらに運動療法へ展開する試みである。実際の超音波画像は医学書院のホームページから参照できる形になっている。頸椎症,片麻痺の肩関節痛,投球障害肩,テニス肘,肘関節脱臼,橈骨遠位端骨折,腰痛,片麻痺,変形性股関節症,ハムストリングスの肉ばなれ,膝蓋大腿関節症,変形性膝関節症,アキレス腱損傷,シンスプリントと多種類の疾患についてのポイントを供覧しながら,解剖学のポイントの記載がされている。

さらに著者は運動療法の意味を超音波画像を通じて行うことで,頭で考えていたイメージとの違いについても記載が多くなされている。以前と比較して超音波画像を診療時間内に参照している理学療法士は増加していると考えられる。しかしながら,それを実際の臨床活動に活用可能な理学療法士はまだ限られていると考えられる。すなわち,多くの先駆者は施行錯誤をしながら有益性を得るまでに多くの時間を割いてきたことは間違いない。解剖学を構造としての視点からだけではなく,機能的観点へ広げることが,本書の大きな目的であろうし,また理学療法士のアドバンテージとなり得ると思うと本書の果たす役割は大きい。本書はデータを視覚的に得ることで,先駆者の得た情報を得るまでの時間を短縮可能とする貢献度が大きい。逆にそのプロセスをつかむための自学自習の題材として役立つと思われる。つまりはトレーニング書としての利用である。

また特筆すべきことは,本書のイラストである。イラストと超音波画像の調和が素晴らしく,読者を引きつける魅力がある。本著のイラストは,超音波画像の理解を深めるとともに疾患の理解そのものにも寄与する。

疾患ごとのページには限りがあるため,運動療法そのものの記述はストレッチングが多い。この辺りは,増版を期待して今後の著者の運動療法への展開を期待したい。読者は本書を実践的に使用しながら自らの創造性につなげていただきたい。そういう意味で読者自身にも新しい展開を予感させる良著である。

正誤表

開く

本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。

![運動療法の「なぜ?」がわかる超音波解剖 [Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6316/0672/1233/86154.jpg)