Dr. 平澤欣吾の「こだわらない」EMR・ESD[Web動画付]

ESD時代のEMR論とナイフ別ESD攻略法

デバイスにこだわらない「主義」は、細部までこだわる「手技」だった。

もっと見る

ハイボリュームセンターと肩を並べるESD件数を誇る横浜市立大学附属市民総合医療センター。そんなチームを育て上げた平澤欣吾のデバイスにこだわらない「主義」は、細部までこだわる「手技」だった。患者さんの信頼関係を得て、とにかく早く・安全・確実に治療を終えるために、一つのデバイスやスコープに固執しない。

| 著 | 平澤 欣吾 |

|---|---|

| 発行 | 2025年10月判型:B5頁:192 |

| ISBN | 978-4-260-06254-1 |

| 定価 | 8,800円 (本体8,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 本書のご紹介

- 序文

- 目次

- 書評

本書のご紹介

開く

序文

開く

はじめに

内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection;ESD)が全盛の時代に,内視鏡医の皆さんはこんな疑問を抱いたことはないでしょうか?

「これ,EMRでもいけそうだけど,世の中はESDの時代だし,ESDのほうがいいのかなぁ?」

「紹介元も『ESDをお願いします』と言っているし……」

「ESDもやりたいしなぁ……」

「……」

これらの考えは決して間違いではありません。なぜなら,ESDはそもそも「内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection;EMR)では不完全な切除になってしまう壁を乗り越える」というコンセプトで開発された手技だからです。実際,現在の内視鏡診療ではESDが主流となっています。

しかし,だからといってEMRは日の目を見ないマイナーな治療法なのでしょうか?

一方で,皆さんはこんな経験をされたこともあるのではないでしょうか?

「これ,EMRでやったほうが簡単ですぐに終わったのかも……」

「小さいから簡単にESDできると思ったら,意外と難しい……」

「ESDにこだわらなければよかった……」

これこそが,本書のコンセプトである「こだわらない内視鏡治療」です。

安全に,速く,確実に治療する。もしEMRが適している病変であれば,迷わずEMRを選択すべきです。

また,紹介元がESDを希望していても,あえてEMRで完全に切除する。これこそが熟練した内視鏡医の仕事ではないでしょうか? 私は,ESDとEMRを臨機応変に使い分けられることも,エキスパートの条件と考えています。

「それって大腸の話だけでしょ? 隆起型の病変とか……」

そう思われる方もいるかもしれません。確かに大腸の隆起型病変はEMRのよい適応です。

しかし実際には,食道や胃でもESDよりEMRが適している病変が存在します。もちろん,小さいからといって単純にEMRを選ぶわけではありません。小さくても粘膜下浸潤している病変もあるため,正確に診断したうえで,必要に応じてESDを選択したり,時には外科手術に回すことも重要です。

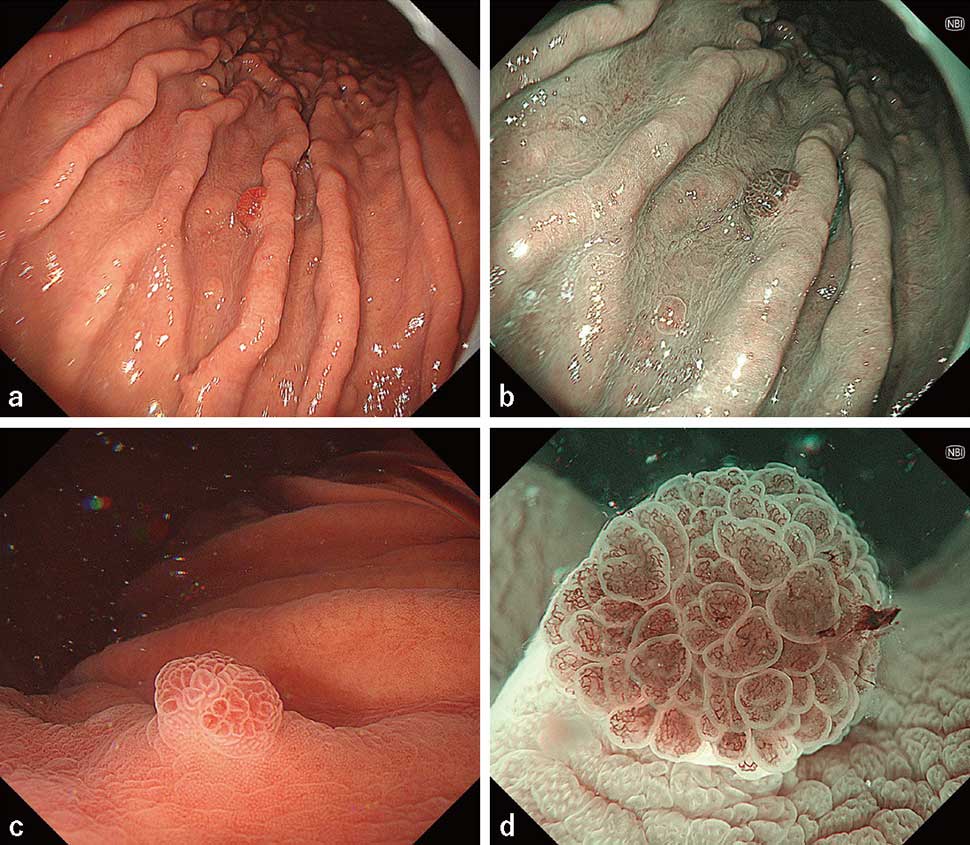

具体的な例としては,「ラズベリー型胃腫瘍」(以前は胃癌として扱われていました)があります。特徴的な肉眼像をもち,名称も非常に的を射ていますので,多くの内視鏡医の方がご存じでしょう(図1)。

図1 胃の腺窩上皮型腺癌(ラズベリー型胃癌)

「え,これ癌なの? 胃癌ならESDでしょ!」

私自身,この腫瘍が注目され始めた当初はそう考えていました(もちろんほかの理由もあります)。しかし,病変は小さいにもかかわらず,実際にESDを施行しようとすると非常に難渋することが多いのです。

その理由は,腫瘍の発生部位と背景粘膜にあります。ラズベリー型胃腫瘍は体上部~穹窿部の大彎側に好発し,

・ スコープが近寄りにくい

・ すぐに水没してしまう

・ 粘膜下層に潜り込みにくい

・ 剝離が難しい

・ 粘膜は厚いが筋層が薄く,穿孔しやすい

といった問題があり,ESDが最も困難な部位に発生しやすいのです(詳しくは第3章,第5章で解説します)。

私は悩んだ末に,ラズベリー型胃腫瘍の「水没しやすい」という特性を逆手にとり,underwater EMRを活用する方法を考案しました。これにより,場合によっては外来処置も可能となりました。

このように,私は病変ごとにEMRとESDを臨機応変に使い分け(時には外科手術も選択し),最適な内視鏡治療を患者さんに提供しています。

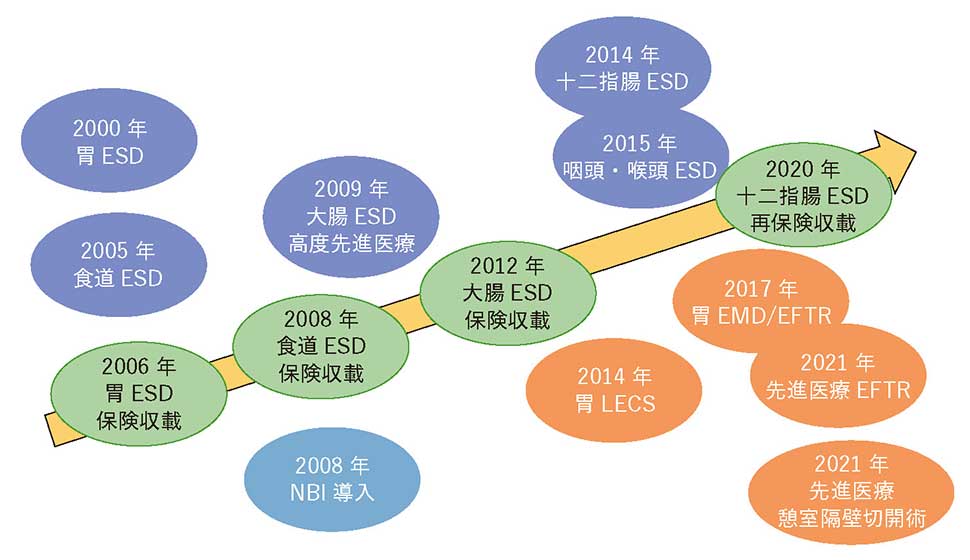

この手法は,長年の経験から培われたものです。当院では,胃ESDが保険適用になった2006年よりも前の2000年からESDを導入し(図2),そこから食道・大腸へと適応範囲を広げ,最終的には十二指腸ESDや内視鏡的全層切除術(endoscopic full-thickness resection;EFTR)にも取り組むようになりました。現在では年間700例ほどのESD関連手技を実施しています。

図2 当院での消化器内視鏡診断・治療の変遷

ESD:endoscopic submucosal dissection(内視鏡的粘膜下層剝離術),NBI:narrow band imaging(狭帯域光観察),LECS:laparoscopy and endoscopy cooperative surgery( 腹腔鏡内視鏡合同手術),EMD:endoscopic muscular dissection(内視鏡的筋層切開術),EFTR:endoscopic full-thickness resection(内視鏡的全層切除術)

さらに,私はEMRかESDかにこだわらないだけではなく,ESDのなかでもナイフやスコープを適材適所で使い分け,特定のデバイスにも固執していません。ここまで含めた治療戦略・戦術こそが,本書のタイトルである「こだわらないEMR・ESD」なのです。

まず第1章では,「平澤流の鉄則」と銘打ち,私が内視鏡医として,さらには医師として心掛けていることをご紹介します。ここで述べている内容が私のベースとなっているといっても過言ではありません。

次の第2章で早速治療の内容に……とはいきません。「よい治療」には必ず「よい診断」が必要です。とはいえ,すでに診断に関する成書は多数出ておりますので,ここでは私が診断において留意しているポイントを解説します。

そして,第3章からいよいよ治療の内容に入ります。まず第3章ではEMRとESD(時には外科治療も)のどちらを選ぶか,ガイドラインの適応を示したうえで,平澤流の考え方をご

紹介します。

続く第4章では,EMRとESDのどちらを選択するか決定したうえで,スネアやナイフ,さらにはフードやスコープまで,デバイスをどう選べばよいのか,解説します。

最後の第5章では,具体的なEMR・ESDのTipsをご紹介します。近年は治療後あるいは予防的な縫縮が一大テーマとなっているので,その点は詳細に解説します。

それでは早速,本論に入っていきましょう。

本書の内容が,皆さまの内視鏡診療の向上に寄与し,ひいては患者さんの安全な治療につながれば,これほど嬉しいことはありません。

2025年9月

平澤 欣吾

目次

開く

はじめに

第1章 「こだわらない」平澤流の鉄則

鉄則1 最も重要な準備は「患者さんと信頼関係を築くこと」

鉄則2 「自分の目以外信用しない」くらいのポリシーをもて

鉄則3 安全に素早く治療するため,デバイスにはこだわらない

鉄則4 スコープの選択も柔軟に

鉄則5 術前検査で治療ストラテジーを立てる

鉄則6 「鎮痛」も含めた鎮静を考える

鉄則7 全身麻酔も1つの「ひきだし」

鉄則8 準備したうえで,難易度の高い病変に挑戦する

鉄則9 「速さ」は「安全」に直結する

鉄則10 偶発症は起こる前提で,起こったらどうするかを考える

鉄則11 内視鏡治療≒外科治療だと思え

鉄則12 「引き返す勇気」と「手術に回す勇気」をもとう

鉄則13 外科医の信頼を得る

鉄則14 「学び」も「復習」も,能動的に行おう

第2章 「診断」があっての「治療」である

1 通常観察で「アクセント」をとらえる

2 NBIの使い方には「2種類」ある

1.拡大観察による深達度診断

2.病変の拾い上げ

3 NBI通常観察の有用性と白色光との使い分け

4 通常観察における基本的な指標

5 すべてNBIでよいわけではない:未分化型癌との相性

6 除菌と病変可視化の関係

7 肉眼型の重要性を再認識しよう

8 病理的な裏付けを学ぶ

▪ 忘れられないSM症例──病理との切っても切れない関係性

▪ LST-NGにおける線維化の罠

9 早期癌はもちろん,進行癌の診断も学ぶべし

10 診断学は大事,だからこそ「過信」しすぎない

11 「生検をしない」というこだわりをもたない

第3章 EMR・ESD,どちらを選ぶか?

1 基本は「確実かつ,楽で早いほう」を選ぶ

▪ 指針にとらわれすぎず「柔軟な選択を」

▪ EMRとESD,それぞれの特性と使い分け

2 underwater EMRを「ひきだし」に入れよう

▪ 日常の検査で「水を溜めてみる」

▪ 「早期癌=ESD」だけではない視点を──UEMR活用のコツ

3 食道EMR・ESD,どちらを選ぶか?

▪ EMRとESD,瘢痕の違いを理解する

▪ 2nd ESDを見据えた治療選択

▪ 食道癌の異時多発性と「リカバリーショット戦略」

▪ APCの注意点と,過信による落とし穴

4 胃EMR・ESD,どちらを選ぶか?

▪ ラズベリー型胃癌にはUEMRが有効!

▪ 胃腺窩上皮過形成ポリープにもEMR!

5 大腸EMR・ESD,どちらを選ぶか?

▪ 0-I病変はESDか? 手術か?──症例から学ぶすみ分け

1.MRSを呈したが,なんとかESDを完遂できた症例

2.ESDを中断し,外科手術となった症例

3.MRSは術前に予測できるか?

▪ 直腸だけは別!──なんとかESDで頑張りたい理由

▪ 技術と判断の両立が肝要

▪ 直腸NETはEMRか? ESDか?

6 十二指腸EMR・ESD,どちらを選ぶか?

▪ 十二指腸EMRには,underwaterがオススメ!

▪ UEMRのポイントと注意点

7 「難易度」の見極めと,治療ストラテジーの立て方

第4章 平澤流「こだわらない」デバイスの選び方

1 平澤流・スコープの選び方

2 平澤流・フードのコツ

3 平澤流・スネアの「ひきだし」

4 平澤流・ESDナイフの選び方

▪ 先端系の限界とナイフの“立ち”──セカンドデバイスとしてのITKnife

▪ 当院でのナイフ使用戦略

▪ 1回の治療でナイフを2本使っても問題ない?

1.デバイスコストvs保険点数

2.「1本主義」が生むリスク

3.「自分に合ったナイフ」を選んでOK

4.右の道がダメなら左へ──常に「ひきだし」を

第5章 平澤流EMR・ESDのTips

1 内視鏡治療までのロードマップ

▪ 拡大観察のトレーニングは時間をかけるべし

▪ 臓器ごとの学びで完結させない

▪ 臓器ごとの“経験”は他臓器でも活きる

▪ ハンズオンでの学び方

2 術前の画像は「治療をイメージして」撮影しよう

3 平澤流EMRのTips

▪ EMRもESDと同じくらい大切な手技

▪ 局注のコツ

▪ スネアリングのコツ

1.有茎性ポリープのスネアリング

2.平坦病変はどうする?──tip in EMRのススメ

▪ 介助者との呼吸を合わせる

4 平澤流ESDのTips

▪ 平澤流ESDの基本ストラテジー

▪ 見下ろし/反転にもこだわらない

▪ 平澤流はスコープで切らずに右手で切る

▪ ITKnifeでの切り方は「中から外へ」

▪ 病変との適切な「距離感」を身につける

▪ 先を「予測」しながらESDを行う

▪ ESD全体のバランスも考える

▪ 同じ動作を2回やっても切れなかったら「次」を考える

▪ 呼吸性変動が強い患者やSASの患者ではどう切るか?

▪ 介助者のスキルはESDのクオリティに直結する

5 食道EMR(ESMR-L)のTips

6 食道ESDのTips

▪ 基本のC字切開法

▪ 環周率の高い病変に対する工夫

▪ Barrett食道腺癌のESDはどうする?

7 胃EMRのTips

▪ ラズベリー型胃癌のUEMRによる切除

▪ 胃腺窩上皮過形成ポリープのEMRによる切除

8 胃ESDのTips

9 大腸CSPのTips

10 大腸ESDのTips

▪ 大腸ESDでもマーキングを行おう

▪ underwater ESDのススメ

11 偶発症は起こるものとして準備しておく

▪ 穿孔しても焦らないこと

▪ 閉鎖・縫合アイテムも「ひきだし」をもっておく

12 クリップによる縫縮

▪ EZ Clip・ZEOCLIPⓇ・SureClipⓇ

▪ Mantisクリップ

▪ ROLM(Reopenable-clip over the line method)

▪ OTSC

13 EHS(endoscopic hand suturing)による縫縮

14 充塡法(PGA)

15 どのような病変で予防的縫縮を行うか?

16 検体にリスペクトを払え

おわりに

索引

書評

開く

「こだわらない」という,究極のこだわり。

書評者:平澤 俊明(がん研有明病院上部消化管内科・胃担当部長)

正直,タイトルを見たときは少し戸惑った。

「こだわらない」って,どういう意味なんだろう?

でも,ページをめくるうちにすぐわかった。――これは“こだわり抜いた人”にしか語れない言葉だ。

兄貴のように慕う平澤欣吾先生。

横浜市立大学附属市民総合医療センターで,年間700件を超えるESDをこなす現場の達人。

その言葉には,机上の理屈では届かない重みがある。

「速く・安全に・確実に」。

どんなに難しい手技でも,患者にとっての最善を見極める――それが,欣吾流“こだわらない主義”の真髄だ。

本書は,単なる手技書ではない。

第1章「平澤流の鉄則」には,内視鏡医としての信念が詰まっている。

「患者さんと信頼を築く」「自分の目を信じる」「デバイスに固執しない」「引き返す勇気を持つ」。

どれも,日々の臨床で心に刺さる言葉ばかりだ。

第2章では,観察の本質を問う。

NBIと白色光の切り替え,肉眼型の読み取り,病理との対話――。

診断あっての治療という当たり前を,改めて思い知らされる。

そして第3章,「EMRか,ESDか」。

その永遠の問いに,欣吾先生は“理想より現実”で答える。

臓器別の戦略やUEMRの工夫は,まさに明日の臨床に直結する知恵だ。

第4章では,スコープやナイフ,フードの選択を合理的に整理。

「デバイスにこだわらない」という潔さの裏に,圧倒的な経験と安全への執念が見える。

そして圧巻の第5章「平澤流EMR・ESDのTips」。

局注の層作り,スネアの角度,介助者との呼吸合わせ,穿孔・出血への初期対応――。

ライブデモのように臨場感があり,読んでいるだけで手が動きそうになる。

特に各種ClipやOTSC,ROLM,EHS,PGA充填法などの比較は,なぜこの手技を選ぶのかを論理的に腑に落とさせる。

さらに,全34本のWeb動画が紙面の熱をそのまま伝えてくれる。

スコープの角度,力の抜き方,そして“間”――。

そこには,言葉より雄弁なリズムが流れている。

読み終えたとき,心に残ったのは「技」ではなく「哲学」だった。

こだわりすぎない潔さ,引き返す勇気,そしてチームを信じる心。

それは手技書の枠を超え,医師としてどう生きるかを問う一冊だ。

20年の臨床の知と人間味が凝縮された,まさに現場で生きる教科書。

――こだわらない柔軟さこそ,最善の一手を導く力。

欣吾先生のメッセージが,深く胸に残った。

教科書にない“リアル内視鏡診療”を読んで真の名医に

書評者:小原 英幹(香川大教授・消化器・神経内科学)

一言でいうと「実地の本音が詰まった玉稿」である。

読み進めていくと,教科書にはない,“そうそう”と頷く内容の連続。“良い医者ってこういうことだ”という想いが伝わってくる。“技術だけでなく人間力を磨いて,真のエキスパートをめざせ!”という熱いメッセージだ。

著者の平澤欣吾(きんちゃん)先生は,私と1997(平成9)年卒の同期で,公私ともに旧知の親友である。彼との初めての出会いでは,見ためから近寄りがたく,声をかけるのも躊躇したのを覚えている。しかし,いざ話し込んでいくと,フランクで親しみやすく,同じ空気感を共有できた。

とにかくトータルバランスが優れた人物である。われわれのラボに彼を招聘した折,彼の内視鏡技術の高さを目の当たりにした。常に綺麗な視野でブレないメスさばきは,もはや達人の域で,感銘を受けた。そして何より,自分が抱いた疑問やアイデアあるいは技術を,必ず学術論文という形にして世界に発信している点が超一流である。それはこの本の中で,ただ自分の思想を述べているのではなく,自分が世に出したエビデンスを基に語っていることからもうかがい知れる。つまり彼は,患者・病気を深く洞察できる臨床医であると同時に,医学研究者でもある,真の「Scientific Physician」なのである。そして何より思いやりが深い。「お前,大丈夫か,ごめんな,ありがとうな」など誰にでも気遣いができる。これは,できそうで簡単でない。だから,きんちゃん先生の周りにはたくさんの部下や外科医が集い,信頼し合えるチームができる。この素養こそが,患者目線の医療や,安全かつ信頼性のある高度治療につながっていることが本書からもうかがえる。

おそらくこの本は,ESDに慣れてきてエキスパートをめざす中級医が,主な対象であろう。でも,エキスパートも,ビギナーも読んで損はない。“技術だけでなく人間力,つまり心技体”を持つ医師をめざすための,きんちゃん先生の思いが詰まった一冊といえよう。

この本を読めば“「安心して身を任せたい」と思う患者が集まる医師にきっとなれる”と信じてやまない。

「こだわらない内視鏡治療」――その真髄

書評者:加藤 元彦(慶大内視鏡センターセンター長・教授)

著者の平澤欣吾先生(以下,親しみをこめて欣吾先生とお呼びする)は,私より少し上の世代に当たるが,個人的に深い信頼を寄せ,現在最も敬愛する内視鏡医の一人である。欣吾先生は言うまでもなく,日本を代表する卓越した技術を有する内視鏡医である。しかし真に特筆すべきはその,技術にとどまらない広い視野と科学的思考である。常に客観的な裏付けを重んじ,根拠に基づいた判断を冷静かつ謙虚に下す姿勢こそが,「平澤欣吾」という内視鏡医を最も的確に表している。

本書のタイトルに掲げられた「こだわらない」は一見するとマニアックな細部への執着を捨てた,標準化された没個性的な治療を思わせる。しかしその実,本書では術前診断から鎮静法,切除手技,トラブルシューティング,術後管理,果ては検体の取り扱いに至るまで,あらゆる局面において多様な手法の長短を熟知し,その時々に最適な選択を導く姿勢が全編に貫かれている。すなわち,特定の手技やデバイスに執着することなく,患者にとって最良の結果を導くために自由で柔軟な判断を貫くという,極めて高次元の「こだわり」の凝縮された一冊なのである。

また本書は単なる技術解説書にとどまらないメッセージに溢れている。欣吾先生が重視するチーム医療の理念,根拠に基づく教育の在り方,若手育成への熱意が随所に感じられる。症例を通して語られる洞察には,経験の裏付けとともに,後進に伝えたい哲学がにじむ。教育者としての欣吾先生の真摯な姿勢が垣間見えるのも,本書の大きな魅力である。

これから内視鏡治療の扉を開けようとする若手医師には,新たな発見と刺激を。少しずつ手技の奥深さを理解し始めた中堅医師には,次のステップへの指針を。そして自らの「こだわり」を確立しているベテラン医師には,そのこだわりを再考する契機を与えてくれるだろう。世代や経験を問わず,全ての内視鏡医に自信を持って推薦できる一冊である。

![Dr. 平澤欣吾の「こだわらない」EMR・ESD[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/2417/5997/8124/115187.jpg)

![安全に施行するためのESDテクニック[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/2616/4912/4212/108983.jpg)