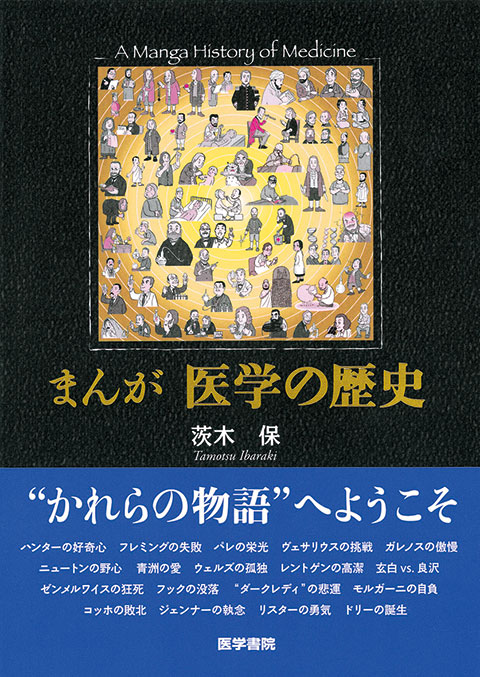

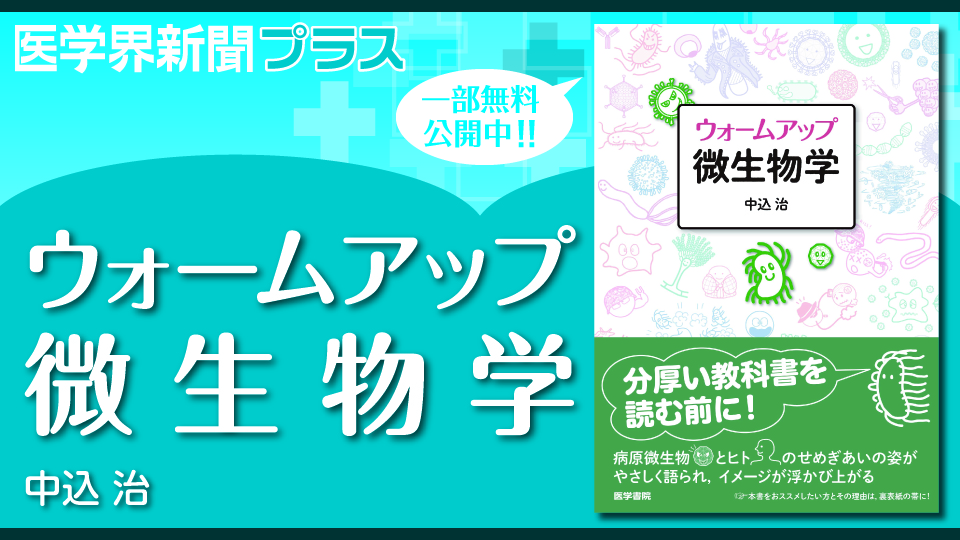

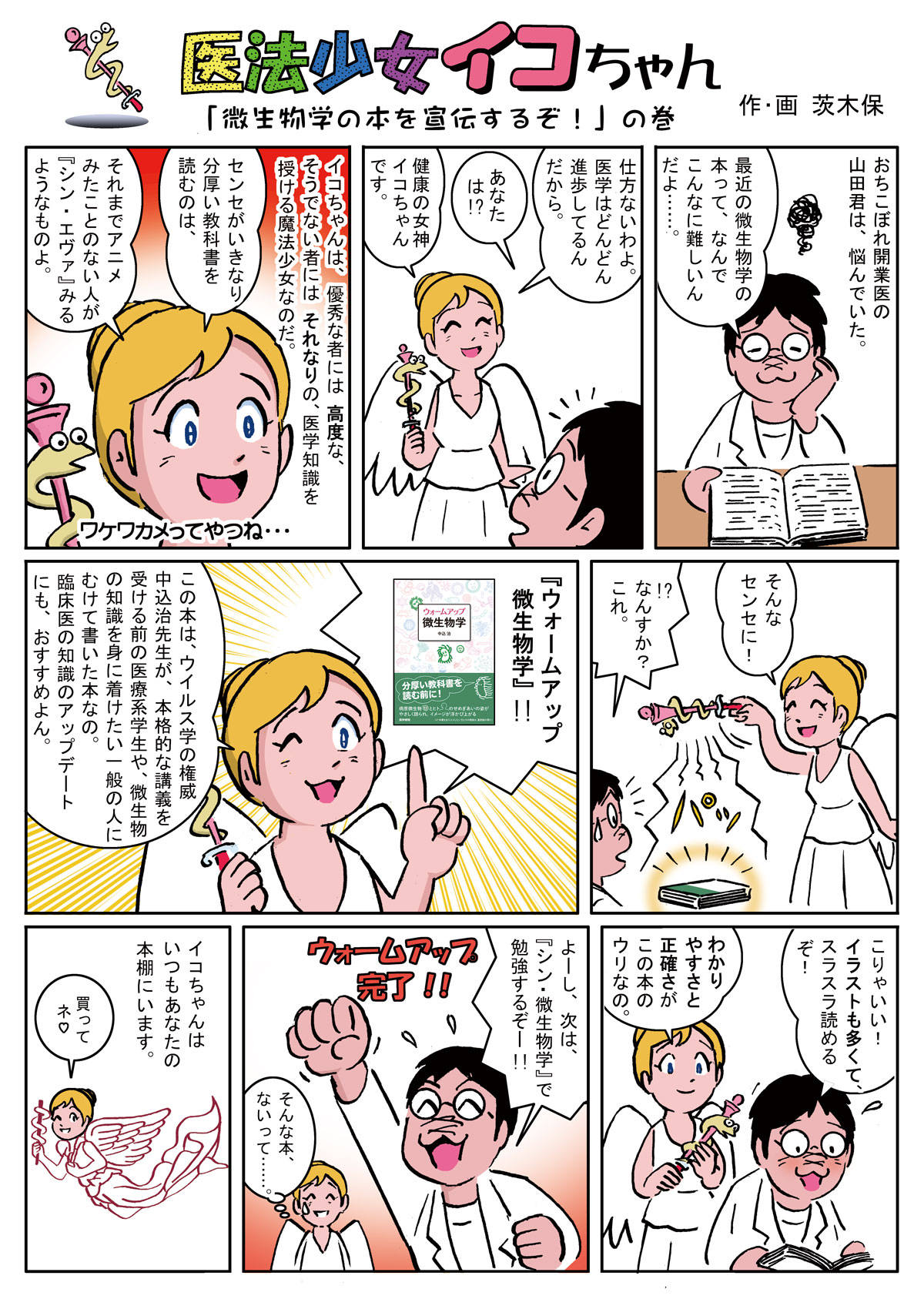

ウォームアップ微生物学

本格的に微生物学を学ぶ前に、まずは全体像と大事なトコロのイメージをつかもう!

もっと見る

医療系の学生にとって病原微生物学の勉強って必須だけれど、覚えることがたくさんあって大変そう……。そこで、本格的に微生物学を学ぶ前にまずはアタマの準備運動をしましょう。本書で一足先に微生物学の全体像と一番大事なトコロのイメージをつかんでおけば、きっと大学の講義や分厚い教科書にもすんなり入っていけますよ。医学生やコメディカル学生はもちろん、病原微生物についてきちんと知りたい一般読者の方にもおすすめです!

| 著 | 中込 治 |

|---|---|

| 発行 | 2022年03月判型:A5頁:232 |

| ISBN | 978-4-260-04929-0 |

| 定価 | 2,420円 (本体2,200円+税) |

更新情報

-

正誤表を更新しました。

2024.02.06

-

正誤表を掲載しました。

2022.05.20

- PR

- 序文

- 目次

- 書評

- 正誤表

PR

開く

読者からの声

微生物がいかにして宿主と共存し、生き残っていくかという視点で学ぶことができ、とてもわかりやすかった。ストーリーやイラスト、新型コロナウイルスの話題が取り入れられ、読みやすかった。

(20歳代・医学部4年生)

病原微生物学を勉強する人にとって、良い取っ掛かりになる本だと思いました。忙しい学生でも休み時間に読めるほどの量だと思います。ただ、総論がメインなので試験で活躍するような本ではなく、タイトルのとおり本格的な教科書を読む前の準備運動のための本になるかと思います。各論は授業や教科書などでしっかり勉強しましょう(笑)。

(20歳代・歯学部4年生)

現在保健所で勤務しており、とても参考になりました。表紙・中身のイラストがとても可愛らしかったです。これからも何度も何度も繰り返し読ませていただきます。

(30歳代・看護師)

教科書は、情報量が多すぎて眠くなりがちです。この本のような、微生物学の必須の知識が詰め込まれた読み易い本を待っていました。講義の前だけでなく、テスト前にも読んで微生物学の全体像を固め、教科書の図表を参考資料とする勉強方法もアリだと思います。可愛いイラストも満載なところも良いです。

(40歳代・医学部教員)

免疫システムをわかりやすく整理してあるのかと思い購入しました。細菌の立場・体内での状況・生体反応などを端的にわかりやすく書いてあり、あっという間に読み終えることができました。満足です。

(40歳代・臨床検査技師)

話の面白い先生から直接聴いてるような語り口の文体でとても楽しく読めた。色々な病気が起きる仕組みを教わったぜ! あと、医学生物学的正確さとカワイさを両立させたイラストが超ホッコリする!

(40歳代・漫画家)

すごくわかりやすく書かれていて、とてもよい。ウチのスタッフ達にも読ませます。

(50歳代・歯科開業医)

たまたま手に取って読んだのだが、わかりやすい内容で購入した。知識の充足に大変役立った。価格に見合った良い書籍だと思う。

(50歳代・製薬会社勤務)

学生時代にもどり勉強できた気がしています。わかりやすい解説とイラストが大変参考になりました。

(60歳代・内科開業医)

とても良い着眼で、内容も易しく大筋を解説しながら、detailを十分伝えています。たぶん学生たちは、どこからでも読み始めて、結果思わず短い期間のうちに全部読んでしまうでしょう。そして、何よりも、挿絵が秀逸です。優しいタッチ(特に表紙が楽しい)で、重要なコンセプトは漏らさず伝えています。『Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple』(MedMaster)を超えると思います。似顔絵も素晴らしいですが、しっかり書き込んである23頁、126頁、134頁などが、私は気に入りました。

(60歳代・看護学科教員、研究者)

今まで漠然としていた知識が確実で明確になった。

(70歳代・医師、大学教員)

序文

開く

はしがき

この本を手にしていただきありがとうございます。この本を開いたあなたはきっと,これから微生物学を勉強しようとしているのでしょう。その意気込みをとてもうれしく思います。しかし,そういうあなたでも,たとえば『標準微生物学』という教科書を手にとってみると,そのボリュームに圧倒されるかもしれません。これが「標準」であるのかと思うと,あなたの微生物学への意欲はなえてしまうかもしれません。そういう学生さんは決して少なくないのです。そこで,これから微生物学を学ぼうとするあなたに,微生物学がどんな科目なのかを紹介するために,この本を書きました。この本は大きな教科書のキーポイントをまとめたダイジェスト版ではありません。微生物学のプロがもっている「微生物の伝播や病気を起こすしくみについてのものの見かた」を,わかりやすい例をあげてお話ししたものです。

どんな科目でもそうですが,とりあえず最後までたどり着くことが勉強のコツです。ひと通り勉強すると,最初は意味がわからなかったことでも,最後にはあたりまえに見えてしまうことがあります。また,登場するいろいろな微生物や,個々の話の相互関係も見えてきます。そういう点では,映画や推理小説と同じです。なにげない冒頭のシーンにじつは深い意味があったという経験はあなたにもあるでしょう。さすがに,映画を見たり,推理小説を読んだりするように引き込まれていくというわけにはいかないかもしれません。それでも,あなたに専門的な知識がなくても最後まで読めるように書きました。だからといって,わかりやすさと引きかえに正確さを犠牲にはしていません。

私がめざしたのは,本格的な教科書にアタックする前のいわばアタマの準備運動のための本です。もしあなたが,赤痢を起こす赤痢菌はこんな形をしている,腸チフスの原因のチフス菌はこんな形だ,というようなことを覚えていくのが微生物学だと思っていたら,ためしに第3章の中から赤痢と腸チフスのところを読んでみてください。微生物学に対する見かたが一変するはずです。

第1章と第2章は準備運動のための準備運動です。お話ししたい核心は,第3章から第6章であつかっている病原微生物と宿主の免疫システムとのせめぎあいの姿です。その姿を浮かびあがらせるために,病気と病原体をえりすぐってお話を進めました。

人類はほかの動物とはちがい,微生物との戦いを自然のなりゆきにまかせません。人類は英知を結集して,抗微生物薬(第7章)やワクチン(第8章)という武器の開発を続けています。この最後の2章で,これらの武器のしくみがわかり,ひょっとしたら将来あなたが取り組むことになる課題に出会うかもしれません。

本書を読んで,あなたの頭の中に微生物学的なものの見かたという受け皿ができれば,あなたは本格的な微生物学にもすんなりと入っていくことができるでしょう。

2022年3月

中込 治

目次

開く

はしがき

第1章 感染症と微生物学

1 微生物によって起こる病気

2 オランダの軍医ポンペと西洋医学の導入

3 微生物の存在を前提としない伝染病

4 パスツールとコッホ

5 結核の病因論とコッホの条件

6 病気の原因がわかるとはどういうことか

第2章 病原体のいろいろ

1 病原体とその研究者

2 病原体と病原微生物

第3章 病原微生物の生きかた

前編 寄生という生きかたと宿主の病気

1 微生物はなぜヒトに感染するのか

2 常在細菌叢

3 付着・定着・感染

4 微生物と宿主との折りあい:病原性の均衡化

後編 ひとりの宿主の中での病原微生物の生きかた

1 病原微生物の宿主への侵入のしかた

2 病原微生物の増殖の場

3 病原微生物の宿主からの脱出

第4章 病原微生物の世の中の渡り歩きかた

1 宿主を飛び出して生き残るのはほんのひとにぎり

2 病原微生物の新たな宿主への伝播のしかた

3 病原微生物のヒトからヒトへの伝播のしかた

4 病原微生物の脊椎動物からヒトへの伝播のしかた:人獣共通感染症

5 水平伝播と垂直伝播

第5章 病原体に対する宿主の防御機構

1 微生物と免疫システム

2 自然免疫

3 獲得免疫

第6章 病気を起こすメカニズム

1 微生物の病原性

2 炎症:侵入者に対する宿主の対応

3 サイトカインストームと敗血症

4 毒素

5 ウイルス感染の結果起こる宿主細胞の破壊

6 免疫病理

7 免疫抑制

8 日和見感染症

9 微生物による発がん

第7章 病原微生物に対する治療薬

1 最初の抗生物質(ペニシリン)発見の謎

2 ペニシリン発見の意義

3 主要な抗菌薬の作用機序

4 抗菌薬に対する耐性

5 抗ウイルス薬

第8章 感染症の予防手段としてのワクチン

1 天然痘の脅威

2 ジェンナーと種痘のはじまり

3 ワクチンの目的

4 ワクチンの種類

5 ワクチンの有効性

6 ワクチンの副反応と安全性

7 ワクチンの開発と臨床試験

8 市販後のワクチンの監視

あとがき

主要参考文献

付録:本書に出てくる専門用語

索引

書評

開く

学生たちのハートに火をつける,ザ・微生物ワールド

書評者:岩田 健太郎(神戸大大学院教授・感染治療学/神戸大病院感染症内科)

微生物学は医学部のカリキュラムの中でも特に人気がない。これは,微生物学が魅力のない学問であることを意味しない。微生物学の魅力を授業や実習の中で学生に実感させることに,われわれが失敗してきただけだ。

長々とした(しかも,コロコロ変更される)菌の名前には魅力がない。かつて,ニューヨーク市で教えていたぼくの指導医の一人は「学びにはセクシーさがなければならない」と言っていたが,それは事実だ。

セクシーさには属人性が必要だ。物語も必要だ。ピュアな学問には属人性も物語も関係ない,という意見もある。坂本龍馬を,史実を根拠に歴史の教科書から外してしまえ,というのはそういう見解だ。しかし,短期的にはそれは歴史学の学習にオーセンティシティを与えるが,長期的には歴史フィルを増やさないことから失敗だとぼくは考える。『竜馬がゆく』を読ませて歴史好きを作ったほうが,急がば回れで正解だ。微生物に魅惑される学生を増やすためには,微生物学をセクシーにするには,仕掛けが必要で,人を魅了する一番シンプルな方法は属人性と物語なのだ。

われわれは,Candida kruseiがPichia kudriavzeviiという発音法もわからないものに改称されてもうんざりするだけだが(まじで),レーウェンフックやグラムやパスツールやコッホやエールリッヒや北里やフレミングの物語は大好きなのだ。そこに素敵なイラストがついていれば,なおさらなのである。

炭は一度,点火してしまえば,あとは何もしなくても赤々と燃え続ける。バーベキューで炭に火がつくまでが一苦労なのと同じで,学生たちのハートに火をつけるのが,一番の苦労なのだ。

これを別名,ウォームアップという。本書はまさに『ウォームアップ微生物学』なのであり,属人性と物語,優しいイラストから読者を魅惑し,イケてるグラム陰性菌や,恐ろしげな毒素とスマイリーなトキソイドたちがさらに読者をザ・微生物ワールドに引きずり込むのである。

ここまでやってしまえば,あとは何もしなくてよい。われわれの業界には感染症を媒介するダニの収集が三度の飯より好き,とか,顕微鏡で変わった細菌を発見するとヨダレが出てくるとか,感染性心内膜炎を起こすグラム陰性菌の名前を全部そらで言えるといったヘンタ……,いや,微生物に魅せられた人々でいっぱいだ。繰り返す。微生物学という学問そのものは魅力に満ちているのだ。嘘だと思ったら,ぜひ本書を読んで,引きずり込まれてください。

微生物学を理解するためのツボが丁寧に書かれた良書

書評者:錫谷 達夫(福島医大教授・微生物学)

日頃,一部の医学生や医師から「微生物学は覚えることばかりでキライ!」といわれる。さまざまな微生物がオムニバス形式で登場する微生物学の全体像や考え方,そして何より微生物対ヒトの生存をかけた戦いの面白さをどのように伝えればよいのか,悩みは尽きない。その1つの対策として,短時間で一気に読み終えられる看護学校向けの微生物学の教科書を1~2度通読してから講義を受けるよう医学生には勧めている。そうすることによって個々の微生物間の共通点や特異点が明確となり,体系立てて微生物学が理解できるようになるからである。

この目的に合う本を,教科書の定番『標準微生物学』の編集者であった中込治博士が出版されたことを知り,早速,手に取った。本の帯には「分厚い教科書を読む前に!」という見出しと,(1)本格的な病原微生物学の講義を受ける前の医療系学生,(2)細菌やウイルスのきちんとした知識を身につけたい一般の方,(3)微生物や免疫細胞たちを愛してやまない方におススメする,とある。まさに私が探し求めていた微生物学の副読本ではないか! 早速1日で一気に読み通した。

まず本書で感心したのは,柔らかな語り口でウイルス学者である中込先生が病原微生物とわれわれの生存をかけた戦いについて気の向くまま,思いつくままに語りかけてくれている点である。しかも大切なポイントは落とすことなく,見事に網羅されていることには驚かされた。相当綿密にシナリオを練ってから書き上げた労作に違いない。平易でありながらも学問的で,厚い成書には書かれていない微生物学,感染症学を理解するためのツボが丁寧に書き込まれた“痒い所に手が届く本”なのである。“あとがき”で「講義を聴くように(中略)一気に最後まで読み進められる」ことと「耳で聞いてわかる『お話』である」ことを本書のコンセプトにしたと著者は述べているが,それが見事に実現されている。臨床検査学,微生物学,そして公衆衛生学という3つの分野から多面的に感染症を研究してきた著者の視野の広さの真骨頂である。

新型コロナウイルス感染症に苦しめられている今,医学生や一般の方々にお薦めできる優れた入門書であると同時に,臨床で働く医師やメディカルスタッフにもぜひ手に取っていただきたい専門書ともいえる良書である。

正誤表

開く

本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。