どもる体

しゃべれるほうが、変。

もっと見る

何かしゃべろうとすると最初の言葉を繰り返してしまう(=「連発」という名のバグ)。それを避けようとすると言葉自体が出なくなる(=「難発」という名のフリーズ)。吃音とは、言葉が肉体に拒否されている状態です。しかし、なぜ歌っているときにはどもらないのか? なぜ独り言だとどもらないのか? 従来の医学的・心理的アプローチとはまったく違う視点から、徹底した観察とインタビューで吃音という「謎」に迫った画期的身体論!

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 伊藤 亜紗 |

| 発行 | 2018年06月判型:A5頁:264 |

| ISBN | 978-4-260-03636-8 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- TOPICS

- 序文

- 目次

- 書評

TOPICS

開く

●著者の伊藤亜紗氏がサントリー学芸賞を受賞!

第42回サントリー学芸賞(主催:公益財団法人サントリー文化財団〕)が2020年11月16日に発表となり、本書の著者伊藤亜紗氏が「社会・風俗部門」に選出されました。同賞は、広く社会と文化を考える独創的で優れた研究、評論活動を、著作を通じて行った個人に対して贈呈されます。同賞の詳細情報はこちら(サントリーホールディングス株式会社 ウェブサイトへ)。

●著者の伊藤亜紗氏が「わたくし、つまりNobody賞」受賞!

第13回「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」(主催:NPO法人 わたくし、つまりNobody)が2020年1月31日に発表となり、本書の著者伊藤亜紗氏が選出されました。同賞は、日本語による「哲学エッセイ」を確立した文筆家・池田晶子氏の意思と業績を記念し、新しい言葉の担手に向けて創設されました。同賞の詳細情報はこちら([池田晶子記念]わたくし、つまりNobody賞 ウェブサイトへ)。

●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!

第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。

●著者からのメッセージです。

《ある現象が対処法にもなり、かつ症状にもなる。しゃべることにまつわるこの二面性をより深く論じるために、本書が注目したのは、「ノる」と「乗っ取られる」という二つのキーワードでした。》

《自分のようでいて自分ではない存在がいつもそこにいて、常に一緒に生きている。思い通りにならないという意味では煩わしくもあるけれど、自分をこえた「あいつ」が、自分一人では到達できないどこかに連れていってくれる。言葉と体の深い世界を冒険できるのは、この吃音という「スタンド」がいるからなのかもしれません。》

(「現代ビジネス」講談社、2018年7月14日より)。

*本書で言及されている動画のいくつかをご紹介します。

■18頁

《彼にとっては、スキャットは自由にどもる方法だったと言います。吃音の「バグ」が、いわば自動生成的に発展したものが、あの高速スキャットなのです。》

⇒スキャットマン・ジョンの高速スキャット

Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) Official Video HD -Scatman John

【https://www.youtube.com/watch?v=Hy8kmNEo1i8】

■67頁

《『The Way We Talk』の予告編をネットで見たのですが、そのナレーションでも頻繁にどもりが生じていました。たとえばその冒頭、ナレーションは約8秒間にわたるtの連発から始まります。》

⇒マイケル・ターナーの「t」の連発

『The Way We Talk』予告編ナレーション

【http://www.thewaywetalk.org/】

序文

開く

コントロールを外れた体

──あ、どうも

──いえ、こちらこそ助かります

人間はよくしゃべる生き物です。他の動物からすれば、「体から頻繁に音を出しているうるさい生き物」といったところでしょう。

言うまでもなく、言葉は人間の社会生活の基本です。私たちは日々、いろいろな人と言葉を交わしています。

言葉は、多くの人にとっては「思ったらすぐに出る」ものでしょう。というか、自分がいったいどうやってしゃべっているのかなど、自覚していない人がほとんどではないでしょうか。

「言葉」というそれ自体としては抽象的なものが、「体」の物理的な運動によって、「音」という空気の振動としてアウトプットされる。よくよく考えると、かなり複雑なプロセスがそこにはありそうです。

ありそうですが、私たちがそのプロセスを意識することはほぼありません。あくまで「思ったらすぐに出る」のが言葉というものです。

ところが、なかには言葉の出方が一筋縄ではいかない人がいます。「たまご」と言おうとしているのに、「たたたたたたまご」になって出てくる。あるいはそもそも最初の「た」が出ない。こんなふうに、思ったのとは違う仕方で、言葉が体から出てくるのです。いわゆる「吃音」と呼ばれる症状です。

自分のものであるはずの体が、まるで自分のものでないかのように、勝手にしゃべり始める。スムーズにしゃべっていたと思ったら、不意に頑としてこちらの意図を受け付けなくなる。

パソコンにたとえるなら、バグやフリーズを起こしやすい体、ということになるでしょう。キーボードを一度叩いただけなのに、「たたたたたたたたたた」と同じ文字がたくさん表示される。あるいはキーボードをいくら叩いても、まったくもって反応してくれない。

本書のテーマである「どもる」とは、そんな「体のコントロールが外れた状態」を指します。自分のものであるはずの体が、不意に自分の手元を離れていく。そんな「体がはぐれていく」瞬間です。

いったいどうやったら、この体は思いどおりに動いてくれるのか? どんなアプローチで接近すれば、この体は、言おうとした言葉を音にしてくれるのか?

吃音を抱えている人たちは、独自の工夫によってバグやフリーズを起こしやすい体と付き合うすべを探っています。つまり、彼らは言葉が体から出てくるメカニズムについて、常に意識的にならざるを得ない人たちです。彼らは「思ったらすぐに言葉が出る」話者たちとはちょっと違う仕方で、言葉を体から発しています。

つまり、ひとくちに「しゃべる」と言っても、言葉と体の関係は一通りではないのです。言葉を交わしている人どうし、実はまったく異なる仕方でしゃべっているかもしれない。そんな「しゃべる」の多様性に光を当てることが、本書の第一の目的です。

体が勝手にやってくれている

体のコントロールが外れた状態としての「どもる」。なんだか大変そうです。コントロールが外れたと聞くと、なんとかしなければ、と反射的に焦ってしまいます。

たしかに、コントロールできないことは、「困ったこと」です。

体に限らず、そもそも私たちは「コントロールできないこと」をたいへん恐れています。鉄道の運行、交通網、金融取引、上下水道、物流、原発……そのどれか一つでさえコントロールを外れれば、私たちの社会生活はとたんに麻痺してしまうでしょう。

麻痺するくらいならまだましで、人命にかかわる甚大な事故を引き起こす可能性もあります。安全・安心な生活のためには、コントロールこそ至上命令です。

しかし、そんな「コントロールされた領域」のすぐそばに、「コントロールされていないもの」があることも私たちは知っています。特に日本のような地震の多い土地に生活する者にとっては、文明がまるごと不安定な大地の上に立っていることに、ときどき戦慄を覚えずにはいられません。交通や金融のシステムだって、絶対安全というものはないのであって、生活がリスクの不安から完全に解放されることはありません。

体も同じでしょう。「コントロールされた領域」のすぐそばには、「コントロールされていない領域」が横たわっています。なにしろ生命の根幹である心臓の拍動すら、「勝手に」動いているのであって、私たちが自分でコントロールしているわけではありません。消化だって勝手に行われているのであって、痛みでもない限りその働きが意識されることはありません。

では「歩く」や「食べる」のような運動はどうか。こうした運動はいわゆる「随意運動」ですから、内臓の動きとは違って、意識的にコントロールされているように見えます。

しかし随意運動とて、事情は変わりません。たしかに、歩く速度を上げたり、食べる量をセーブしたり、といった調節を行うことはできます。大枠は「随意」です。けれども、関節を曲げる角度や口の開き具合、あるいは体重のかけ方について、私たちは体の細部にわたって逐一命令を出しているわけではありません。その多くは、体の物理的な構造と習慣の産物による自動化した動きであって、意識的にコントロールされたものではないのです。そうした「体が勝手にやってくれていること」にかなりの部分を依存して、私たちは生活しています。

自分のものだけど自分のものではない

すぐそこにある、コントロールされていない領域。思い出すのは、子どものころによくやっていた、ある一人遊びです。

遊びといっても単純なもので、階段を「一段抜かし」しながら、限界ぎりぎりのスピードで駆け下りるのです。家の近くの公園にお気に入りの長い階段があって、友達の家から帰る途中、あるいはおつかいの行き帰りに、しばしば立ち寄っていました。頂上から勢いをつけて駆け下り、下に着くとまたえっちらおっちら頂上を目指し、そしてまた駆け下りる……ひたすらその繰り返しでした。なんだか「階段ジャンキー」みたいな状態になっていたのです。

いま考えると、あの遊びの快楽は、勢いづいた体がコントロールを外れて自分のものでなくなる、そのぎりぎりの境目を楽しんでいたのだと思います。

階段のステップはかなり奥行きがあったので、足を思い切り広げて「たっ、たっ、たっ」と跳ぶように着地する必要がありました。すると、体の重みでどんどん拍車がかかり、ある瞬間から足が勝手に動き始めるのです。それは「下りている」というより「転がっている」に近い感覚で、やがて「このまま止まれなくなってしまうのではないか」という暴走のスリルも感じ始めます。

別の表現をすれば、「ノる」と「乗っ取られる」の境目をさぐる遊びだった、と言えるかもしれません。階段を下りるにつれて、体は次第に「たっ、たっ、たっ」という規則正しいリズムにノっていきます。うまくノれているうちは順調です。ところがある地点からそれが「乗っ取られる」に変化する。思うより先に体が動いており、自分のものであるはずなのに、体が自分を追い越していくようです(のちにお話しするように、「ノる」と「乗っ取られる」は、本書の議論の軸となる重要なキーワードです)。

おそらく「怖いもの見たさ」のような感覚もあったと思います。それはとりもなおさず、自分の体を手放すスリルでした。自分の体が自分のものでなくなる怖さ。と同時に実感するのは、体という、自分の手には負えないものをたずさえて生きているというゾクゾク感でした。特に成長期の体は変化が大きくてとらえがたく、体を手放したり手元に手繰り寄せたりしながら、その輪郭を確かめようとしていたのかもしれません。

体がコントロールを外れることは、たしかに「困ったこと」です。でも事実として、体はコントロールできない領域を抱えており、そちらに乗っ取られてしまえば、体とは容易にコントロールを外れるものです。社会がどんなにコントロールを要求するとしても、それを構成する私たち一人ひとりの体は、やっぱりそんなに簡単にはできていない。そのことを垣間見る経験は、もちろん怖いことではあるけれど、遊びであれ、研究であれ、「体について知る経験」としては避けて通れない究極のものです。

本書で「どもる」と呼んでいるのは、まさにこの「体のコントロールを外れたところ」に生起する経験です。

吃音の当事者たちが実際に直面している苦労や不安を軽んじるつもりはありませんが、その経験を分析することは「自分のものでありながら自分のものでない体」をたずさえて生きるという、誰にとっても切実な問いに向き合うことにほかなりません。本書は吃音についての本ではあるけれど、吃音をひとつの事例として、この普遍的な問いに迫ってみたいと考えています。これが本書の第二の目的です。

モンローもキャロルも角栄も

そうはいっても、吃音なんて、一般にはちょっと縁遠いトピックかもしれません。黙っていれば目の前にいる人が吃音を持っているかどうかなんて分かりませんし、「思ったのとは違う仕方で言葉が出る」と言われても、いわゆる「噛む」と同じことなんじゃないの? とうまくイメージできません(「噛む」との違いについては第2章で述べます)。

でも実は、私たちが知っているような人たちのなかにも、吃音の持ち主と言われている人は案外たくさんいます。

まず意外なところでは女優のマリリン・モンロー。彼女自身が、インタビューで一〇代のころの吃音経験について語っています。それから『不思議の国のアリス』の作者、ルイス・キャロル。哲学者のジル・ドゥルーズは、言語そのものを揺さぶり、自国語の内部に存在したことのない外国語を作り出してしまうような作家を、「言語をどもらせる作家」と呼んでいます。キャロルも、そのような作家のひとりと言えるかもしれません。

文学者には比較的多くて、まずはノーベル賞作家の大江健三郎。武満徹の「吃音宣言」は、大江健三郎と映画監督の羽仁進という「二人の吃音家」に捧げられています。ちなみにこの「吃音宣言」は、ベートーヴェン第五の「ダ・ダ・ダ・ダーン」を「素晴らしく吃っている」と看破する愉快なテキスト。ほかにも文学関係では、井上ひさし、小島信夫、重松清などが吃音の経験をもとにした作品を書いています。

昭和の大政治家・田中角栄が、吃音を克服するために浪花節をやっていたという話も有名です。あとでお話しするように、節をつけたり歌ったりするあいだは、吃音はほぼ一〇〇パーセント消えるのです。あるいはもう一人、政治に近い分野でいえば、ジョージ六世。彼はイギリスが第二次世界大戦に参戦したときの国王ですが、その演説をめぐる物語は『英国王のスピーチ』として映画化されました。

もっと身近なところではフリーアナウンサーの小倉智昭。毎日のようにテレビに出演してしゃべることを仕事にしていますが、今でもマネージャーや家族と話すときには吃音が出るそうです。あるいは九〇年代にプッチンプリンのCMで大ブレイクした歌手のスキャットマン・ジョン。「スキービディビーダブダブダブ……」の高速スキャットで世界を驚かせましたが、彼にとっては、スキャットは自由にどもる方法だったと言います。吃音の「バグ」が、いわば自動生成的に発展したものが、あの高速スキャットなのです。

そう、吃音について考えることは、たとえばマリリン・モンローが、あるいはルイス・キャロルが、あるいは田中角栄がどんなふうにしてしゃべっていたのか、それを仮説的に追体験することでもあるわけです。

彼らは、私たちとは少し違う仕方で、言葉が体から出てきていた。それはいったいどんな仕方なのか――。ね、ちょっと興味わいてきたでしょ?

目次

開く

コントロールを外れた体

モンローもキャロルも角栄も

「どもる言葉」でなく「どもる体」

治るのか治らないのか

「うまくいかない」は二元論、他

第1章 あなたはなぜしゃべれるのか

「しんぶん」ってどう読む?

「ん」は準備している

マニュアル制御からオートマ制御に

発声器官のモーフィング

「かんだ(神田)さん」と「かただ(堅田)さん」

なぜ一語だとどもらないか

初音ミクはこうして吃音を克服した! 他

第2章 連発――タガが外れた体

tの三〇連打!

言葉の代わりに体が伝わってしまう

どもる自分に笑ってしまう

一か八かの「挑戦」

他人事感覚

「次、言えるかな」の手さぐり感、他

第3章 難発――緊張する体

連発から難発へのメカニズム

対処法としての症状

バグを避けようとしてフリーズする

連発は乖離、難発は拒絶

扉の鍵がない!

吃音スイッチ

逃れようのない期待の前で

なぜ独り言だとどもらないのか、他

第4章 言い換え――体を裏切る工夫

三単語先にあいつが来る

なかば自動の言い換え

類語辞典系と国語辞典系の言い換え

自分の名前でモジモジ

音読は奴隷の仕事!

ドッグトレーナーと犬

言い換え自体に意味がある、他

第5章 ノる――なぜ歌うときはどもらないのか

衝撃のバリバラ、ラストシーン

「刻む」には「待ち」が必要

リズムとは「新しくなく」すること

不確実性減少装置としてのリズム

運動の部分的アウトソーシング

韻を踏むたび外に連れ出される

「波づくり」の作業

別人のような音読

パターンの使用としての演技

「ノる」とは「降りる」こと

自己から「匿名態」への移行、他

第6章 乗っ取られる――工夫の逆襲

なぜ実生活では使えないのか

いつの間にか自分が犬になっている

「うまくいく方法」が「私」を乗っ取る

二重スパイ

乗っ取りからの決別

どもれるようになるまで、他

第7章 ゆらぎのある私

「生理的エラー」と「工夫の誤作動」

工夫→乗っ取り→自動化

言い換え警戒派と言い換え共存派

思考はしゃべると同時にわくものだ

運動が運動を生み出す次元

体との関係が変質するプロセス

吃音という謎とともに生きる、他

注釈・文献

あとがき

書評

開く

●新聞で紹介されました。

《吃音は人間に仕掛けられた「罠」に違いないと思った。つい真似をしたくなるような奇妙な魅力を備えた罠である、と。……本書で特筆すべきは、読み進むに従って、人間という存在に読者がだんだん肯定的な気持になってくることである。》――春日武彦(精神科医)

(『公明新聞』2018年9月2日 書評欄より)

《吃音の人の言葉と身体に、こんな複雑な世界が展開されているのかと驚く。本書は吃音という現象に対して、私たちが持てる想像力の幅を飛躍的に多様化させてくれる。》――大野更紗(医療社会学者)

(『日本経済新聞』2018年8月18日 書評欄より)

《このひと月ほど手元に置き続けて、あまり意識してこなかった吃音がある自分の体を、本書を手がかりとして素直に探ってみながら読み進めた。……著者の体験を語ったあとがきも必読。長く付き合っていきたい本が座右に加わった。》――佐伯一麦(作家)

(『朝日新聞』2018年8月4日 書評欄・BOOK.asahi.comより)

《劇作家のわたしは俳優にテキストを渡す。この「拘束性」はどんな場所にもあるのではないか。本書をもう一度、読もうと思った。この不自由さから、吃音の当事者も、わたしも、そして俳優たちも、解放され自由になる手だてが見つかるかもしれない。》――宮沢章夫(劇作家)

(共同通信配信、『南日本新聞』2018年7月1日 書評欄ほか)

《本書を通じて、誰しも意思と一致しない「思いどおりにならない体」を抱えていることを知ることができる。》――内田麻理香(サイエンスライター)

(『毎日新聞』2018年7月22日 今週の本棚より)

《吃音は、「言葉が体に拒否された状態」だ。だが、歌っている時には起きない。独り言の時も。ならばその時、当事者の思考や衝動や発音の間で一体何がおこっているのか。》

(『読売新聞』2018年6月1日夕刊より)

●雑誌で紹介されました。

《著者は、「どもる」ことが、形をかえた生命のリズムとの交わりであるという。生命はいつも制約を突破しようとうごめいている。「どもる」という現象は、その人が全身全霊をもって何かを「創造」しようとしている証しであることからも目を離さない。》――若松栄輔(批評家)

(『婦人之友』2019年7月号より)

《《自分に引き寄せて読むことも許してくれる余地が本著にあるのは、「しゃべれるほうが変」という思いがページをめくるにしたがって湧き上がってくるからだろう。》――尹雄大(ライター)

(『新潮』2018年9月号「本」より)

《どもることをなんらかの機能不全や困り事ととらえるのではなく、「どもる人の体と心に湧き上がっているなにか」をさぐる。吃音ワールドの大冒険である。》――渡邊十絲子(詩人)

(『週刊新潮』2018年7月19日より)

《そもそもこの「思い通りにならなさ」を当事者に押し付けて、笑い飛ばしてはいけない。誰もが抱えているものではないか、と気付かされる。》――武田砂鉄(ライター)

(『週刊金曜日』2018年7月13日より)

《著者である美学者の伊藤亜紗は〔…〕「自分のものでありがながら自分のものでない体」を、分析し、切実なものとして向き合うことが、吃音者が抱えている問いであり、本書の目的のひとつであるという。》――諏訪敦(画家)

(『週刊現代』2018年6月30日 ブックレビューより)

《本意から肉体がズレていく違和感をどうにかするための工夫は、誰もが必要としているものなのかも。吃音当事者とは、心と体の結ばれ方に対する感度が、人一倍鋭敏な人達なのだ。》――酒井順子(エッセイスト)

(『週刊文春』2018年6月28日 私の読書日記より)

●webで紹介されました。

《本書の底にあるのは、「しゃべる」ことについて、知らず知らずのうちに積み上がってきた自分の中の感覚が自然と総動員されて、かつ更新されていく面白さだ。》――峰尾健一

(『HONZ』おすすめ本レビュー2018年6月21日 『どもる体』読む人の「しゃべる」を引き出す、触媒のような本より)

《今回紹介するのは『どもる体』。吃音をテーマにした一冊なのだが、「わたしは吃音ではないし、興味、湧かないな」と思ったなら、少し待ってほしい。》――堀由紀子(編集者)

(『三省堂書店×WEBRONZA 神保町の匠』2018年7月12日より)

「主体」は吃音に乗って――オープンダイアローグと『どもる体』(雑誌『精神看護』より)

書評者:斎藤 環(精神科医、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授/爽風会あしたの風クリニック診療部長)

本書によれば、吃音者は意外にたくさんいるらしい。有名人では田中角栄、大江健三郎、井上ひさし、マリリン・モンローなど。映画「英国王のスピーチ」で知られるジョージ六世や、吃音を高速スキャットに変換してみせたスキャットマン・ジョンもいる。

評者は吃音者ではない。ただし自他ともに認める「滑舌が悪いヒト」である。だから著者の言う「言葉より先に体が伝わる」感覚はよくわかる、と思う。この点においては、吃音も滑舌の悪さもよく似ているからだ。

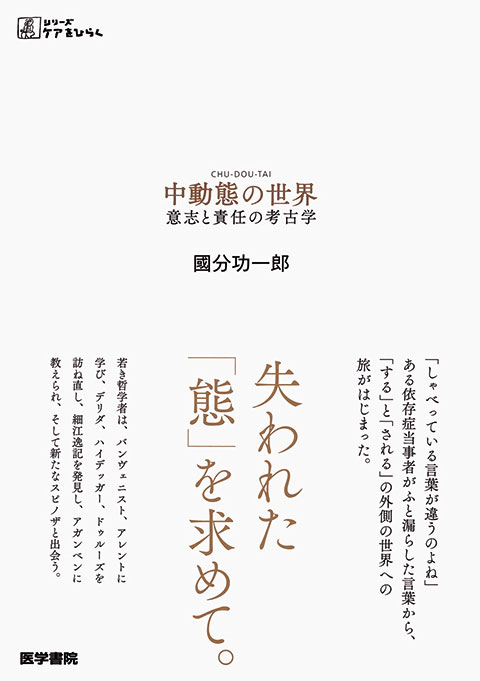

本書の表紙には、おそらく編集担当の白石さんによると思われる、軽妙な一文がある。本書の内容の見事な要約とも言えるので引用しよう。

「楽に話せば連発だ。意志を通せば難発だ。言い換えすれば自分じゃない。リズムに乗れば乗っ取られる。とかくしゃべりは窮屈だ」

なんともこなれた『草枕』パロディだが、実際この通りなのだ。

焦点は「コントロールから外れた体」

本書における著者の関心は、一貫して「自分のものでありながら自分のものでない体」に照準している。この問題を考えるうえで、吃音はまさに格好のテーマだったのだ。

そもそも吃音の世界は曖昧で、謎が多い。正確な人口もわからない。独自の工夫で吃音を回避している「隠れ吃音」が相当数いるからだ。症状の個人差も大きく、症状と本人の悩みも比例しない。重くてもあまり悩まない人もいれば、軽いのに苦痛を感じる人がいる。原因も不明のままで、治るのか治らないのかもいまだに議論が分かれている。明治期には吃音治療のブームがあったが、1966年に設立された自助グループ「言友会」以降、「吃音とともに生きる」ことへと方向転換する動きが出てきた。こうしてみると、吃音をめぐる一連の経緯が、統合失調症の歴史と重なるところが多いことに驚かされる。

ここで、吃音の主な症状である「連発」と「難発」について簡単に解説しておこう。例えば「たまご」と言おうとした時に「たたたたたたまご」と音が連続して出続けるのが「連発」。連発に対処しようとして、最初の「た」が出てこなくなるのが「難発」だ。著者は連発を「バグ系」、難発を「フリーズ系」に例えている。

なぜ心身二元論なのか

本書でいきなり虚を突かれたのは、吃音という現象が心身二元論的である、という指摘だった。哲学史的にはフルボッコ状態の二元論だが、それは一元論という「うまく行っている状態」しか考えていないからだ。「思う」と「しゃべる」がうまく協働してくれない吃音者の葛藤は、必然的に心身二元論となるほかはない。

アーティスト、高嶺格の言葉が象徴的だ。「吃音というのは、言葉を伝えようとして、間違って、言葉じゃなく肉体が伝わってしまった、という状態なんです」(本書71頁)。本書表紙の三好愛によるユーモラスなイラスト、話す人の口から、同じ顔の小さな人がにゅっと飛び出しているという図案はここから生まれた。

吃音とはいわば、「しゃべるという自明性」の喪失である。

そう、統合失調症が「(生きることの)自明性の喪失」であり、自閉症スペクトラム障害が「コミュニケーションの自明性の喪失」であるように。それゆえ本書は「失調から人間の本質を見る」という「病者の光学」の試みでもある。「自明性」とは要するに「うまくいっている状態」であり、これを前提とする限りしゃべる行為は透明なままだ。つまり吃音を通じてしか、われわれは「しゃべるという現象」の構造を理解できないのである。

「ノる」とは主体性を奪われること

評者が最も興味深く感じたのは、吃音を回避するための「ノる」手法である。吃音者がほぼ100%賛同する「歌う時はどもらない」という現象。あるいは演技する時はどもらない、ということもあるという。リズムと演技に共通するのは「ノる」というシチュエーションだ。

『リズムの本質』を書いたクラーゲスは、リズムが生命の解放であると述べた。しかし著者は、この指摘に異を唱える。吃音の連発は身体の過剰解放ともいえる状態であるから、リズムで改善するのはおかしい。むしろリズムは連発に規則を与える(制約する)ことで改善をもたらしているのではないか。

ここでバフチンが登場する。バフチンはリズムを批判して「生はリズムでは表現されず、リズムを恥じる」「意味的な絶望性」と呼んだという。しかしその一方で、リズムは一種の自律性をもたらす。ヴァレリーは脚韻について次のように述べた。「一群の観念、すなわち夢想だにしなかったような一群の組み合わせを生じさせるという魔力を持っている」と。この指摘は本書最終章の「しゃべる身体」の自律性、にかかわってくるだろう。

エマニュエル・レヴィナスはリズムについてこう述べた。「リズムは、同意や引受けや主導権や自由を語ることのできないような比類ない状況を表している」と。そして「自己から匿名態への移行」が起こるとする。そこでは受動と能動が混じり合い、無意識でもないが自分でコントロールしているわけでもない状態が起こる、と。

たしかにリズムは吃音者を流暢にする。しかし彼らはそうした事態を必ずしも歓迎しない。なぜならそれは、自分の思考や感情が、リズムという法則性に侵食されて自由を奪われることを意味するからだ。本書ではそれを「乗っ取られる」と表現している。対処行動として選んだ手法に乗っかるつもりが、乗っ取られてしまうという逆説。

オープンダイアローグでも「ノリ」は有害

リズムに「ノる」ことの功罪。これはきわめて興味深い問題系である。

評者は現在、フィンランドに発祥した統合失調症のケア技法、「オープンダイアローグ」の実践と啓発活動に取り組んでいる。患者とその家族、治療チームが対話を続けるなかで、なぜかさまざまな精神疾患が改善する。そのメカニズムについても、じつはけっこう謎が多いのだ。

本書には、オープンダイアローグの対話実践においても重要なヒントがいくつも潜んでいる。とりわけ「リズム」の問題には、まさに膝を打つ思いがした。

オープンダイアローグにおいても「ノる」ことの問題があると評者は考えている。オープンダイアローグは酒でも飲んで対話したほうがうまくいくのでは、と考える人は多いが、そういう「ノリ」や「盛り上がり」はむしろ有害なのだ。「ノリ」の同調圧力は、当事者の主体性や自発性を奪い、レヴィナスが言うように匿名化をもたらす。

オープンダイアローグについてのよくある誤解に、要はみんなでつながって主体性を溶解させる治療なのだ、というものがあるが、そうではない。むしろオープンダイアローグの対話は、安易につながれない相互の「違い」を手探りで確かめながら、患者が主体的に振る舞うための空間(スペース)の回復をもたらすのである。

工夫に逆襲される主体

ノリのほかにも吃音を回避する手段はいくつもある。たとえば、しゃべり出しで、「えーと」「うーん」といったフィラーを出しておく。言いにくい言葉を避けて「言い換える」、しゃべりやすいキャラクターを演ずる、など。しかし、ある当事者によれば、そういう手段に頼っていると、外見的な症状は消えても、演じるキャラが固定してしまい、そのキャラを制御できなくなると言う。その結果、しゃべりが自閉的なものになってしまう。まさに著者が言うとおり、「うまくいくための工夫」が「私の主体性を奪っていく」のである。

これは精神医学の領域でもしばしば起こることだ。たとえば「抑圧」という防衛機制がある。意識に上らせたくない経験やトラウマを無意識に押し込むメカニズムで、本来は心の破綻を防ぐためのものだ。しかし、これが暴走すると、抑圧したはずのトラウマや欲望が不随意な形で反復回帰する「ヒステリー」や「神経症」になる。あるいは「解離」という防衛機制は、暴走すると解離性同一性障害(多重人格)を生じたりもする。吃音ではこうした逆説が、無意識ならぬ身体を媒介として起こるのである。

何が自動化に抗うか

こうなると結果的に、目的の喪失が生じる。「今」という文脈と宛先を失い、運動だけが虚しく空回りすることになる。「意志の不在」にもかかわらず「目的の遂行」が進んでしまう状態、と著者は述べている。

オープンダイアローグの対話においては「変化」や「治癒」を目指してはいけない、とされている。対話の目的は「対話を継続すること」だ。吃音の対処行動と関連づけるなら、対話においては「(治療という)目的をあえて不在にしつつ、対話継続という意志を遂行する」となろうか。本書の指摘から見えてくるのは、対話の過程においては徹底して自動化の契機が排除されているという点である。あるいは、「いまここ」での対話継続への集中が、自動化を防いでいるのかもしれない。

本書の第6章には、いったん吃音を克服したものの、そのために精神的なバランスを崩し、努力して再び「どもること」を回復した女性のエピソードが紹介されている。彼女はその結果、状況によって吃音対策の工夫を使いこなすことが可能になった。吃音を完全に封印する不自由さから、いつでも自分の「どもる主体」に立ち戻れる自由を手に入れたのである。

主体はつまずきながらやってくる

これに続く最終章、著者は「コントロールから外れていく身体」の積極的な意義について述べようとする。

ドイツの劇作家クライストは、フランス革命前夜における革命指導者ミラボーのエピソードを紹介している。ミラボーが国王に対して対決の姿勢を示した際の彼の啖呵は、あらかじめ彼が考えていたものではなく、しゃべっているうちに彼の感情が覚悟として表明された、というのだ。ここでは「しゃべる身体」の自律性が指摘されている。時としてしゃべる身体は、主体の意図を超えた創造性をもたらすのである。見方によってはあの自動化ですらも、吃音対策の工夫から創造されたもの、とも考えられる。

そして評者は、ここから再び考える。身体の自律性は対話においても貴重な要素だ。それは時として不本意な自動化の作用で主体を抑圧しもするが、その一方でミラボーのように、主体の意志を超えた主体性の発露をもたらす場合もある。

吃音者が自分の名前でつまずき、あるいは自分のアイディアを語る際にどもりやすくなるように、彼らの主体はしばしば吃音的に表明される。だとすれば、オープンダイアローグの対話で主体化をもたらすアイディアもまた、まさに吃音的に生ずるのではないだろうか。

オープンダイアローグにおいて「自動化」を妨ぐさまざまな工夫(円環的質問、リフレクティングなど)には、対話における吃音的契機を治療に反映させるため、という意味もあるのではないか。それは将来反転して、吃音者への支援にもなんらかのヒントをもたらすかもしれない。

(『精神看護』2019年5月号掲載)