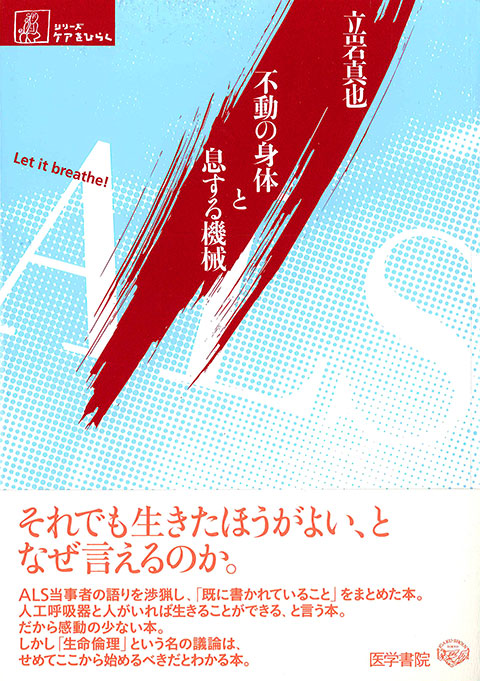

ALS 不動の身体と息する機械

「生きろ」と言える生命倫理

もっと見る

「質のわるい生」に代わるべきは、「質のよい生」であって、「美しい死」ではない。無意味な延命、死の受容などと唱える前にやるべきことがあり、呼びかけるべき声がある――「息ができなければ苦しいではないか」という地点からの問いかけに、医療者はどう答えるのか。

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 立岩 真也 |

| 発行 | 2004年11月判型:A5頁:456 |

| ISBN | 978-4-260-33377-1 |

| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- TOPICS

- 目次

- 書評

TOPICS

開く

●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!

第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。

目次

開く

第1章 間違い

第2章 まだなおらないこと

第3章 わかること

第4章 わかることについて

第5章 呼吸器のこと

第6章 既にあったものの出現

第7章 川口武久のこと1

第8章 川口武久のこと2

第9章 その先を生きること1

第10章 その先を生きること2

第11章 死の位置の変容

第12章 さらにその先を生きること

あとがき

文献表

索引

書評

開く

書評(雑誌『看護教育』より)

書評者:門林 道子(昭和薬科大学・前川崎市立看護短期大学非常勤講師)

書評を見る閉じる

「闘病記」の研究に関わり,がんの闘病記を中心に数多くの「病気体験記」を読んできた。実体験に基づくこれらの本から,病気や死に対峙する個々の患者の緊迫した状況を知る一方で,病をもったがゆえに感じる生の実感や喜びに幾度となく出合ってきた。

本書は450ページもあり,読むには相当のエネルギーを要する。内容は,ALS患者本人と家族の語り,そして著者の分析から構成されており,患者本人が特殊なパソコンを用いて,もしくは眼球などの動きで装置を用いて指し示した「語り」が,その大部分を占めている。「告知」について,病気の進行とともに感じてきた思いなど,あらゆる場面を含んでいるだけに,大変「重い」本である。

ALS(Amyotroplic Lateral Sclerosis,筋萎縮性側索硬化症)とは,意識が清明なまま筋肉が萎縮し運動機能が衰え,ついには呼吸困難に陥る原因不明の難病である。だが,人工呼吸器の装着の後長期にわたって生きることも可能である。そのような現状の中で,著者は呼吸器を装着せずに亡くなる人が患者全体の約7割いることに着目した。医療者側で呼吸器の提供のない場合,本人の意思を問うことなく家族が呼吸器の装着を望まない場合があることをあげた上で,患者自身の「自己決定」による「呼吸器をつけない」という生命の選択を結論づけるものが何なのかを追求している。

呼吸器の装着により生き続けることができる患者が装着を拒む「自己決定」の背景には,自らの生が肯定されなかったり,「これ以上迷惑をかけられない」との思いから発する介護者や身近な他者との関係性が大きく関与している。さらに「(こんな身体で)生き続ける価値があるのだろうか」という社会に潜在的にある「生命の質」も,生をあきらめるという「自己決定」の方向へ導いているのではないかという問題を提起している。

また,生や死に対する考え方は,個人の中でもその時々の身体状況を含む環境のなかでの他者との関わりによって,流動的であるという一見あたりまえだが見落とされがちなことに,ここで著者はあえて言及している。呼吸器をつけない選択を「消極的安楽死」であるとし,どこまでが「自然」なのかと問う視点も興味深い。

病気の性格上,身体の管理を他者に依存せざるをえない部分が大きいALS患者の場合は,がんなどとはまた違う,限られた生を充実させるためのより長期的な視野に立った「緩和ケア」など,患者と介護者双方への社会的な理解や医療支援が必要なのではないだろうか。与えられた命を最大限にいかせる社会,病気や障害をもって人工呼吸器を装着しても「生きていてよかった」と感じられる社会の構築の必要性をあらためて考えさせられる。

「自己決定」だからと本当は生きていたい患者を見送っている場合があるのではないか。「自然死」ととらえられてきたものが,本当に「自然」なのか。本書は,医療倫理に社会学からアプローチした本ともいえるが,社会学は「自明」とされてきたものを問い直す性格をもっている。「患者の思い」に立ち返り,よりよいケアを考えていくためにも,看護に関わる人たちにぜひ読んでいただきたい一冊である。

(『看護教育』2005年8月号掲載)

ALS 患者を取り巻く問題を絶対的に評価する手がかり(雑誌『訪問看護と介護』より)

書評者:小林 明子(福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科・日本ALS協会福井支部事務局長)

書評を見る閉じる

ALSに関する画期的な本が出た。本書は,社会学者の立岩氏だからこそまとめられたものであり,この本がもたらす社会的な意義は大変大きいと思う。その意義とは,多くの ALS 患者が文字にしたもの,声に出したものを幅広く集め,患者の置かれた状況と問題を偏りなく整理分類したことである。

ALSに関しては,これまで,いわゆる研究の対象として,多くの人たちが取り上げてきた。そして,ALSを対象とする研究発表は,その多くが医師や看護師,保健師,リハビリテーション職などの医療関係者によって行なわれている。

しかし,一方で,ALS患者の方々と親交を深めれば深めるほど,1人ひとりがかかえている課題として,医療はもちろんだが,それと同時にALS患者をとりまく社会的な環境因子が大きいことに気づかされる。

ALSという難病について,立岩氏は以下のように説明する。「ALSは障害なのか,病気なのか。ALSの人は病人なのか障害者なのか」「ALSの人たちは同時に,病人・病者でもあり障害者である人たちだ。答えとしてはまずこれでよい」(57頁)。難病ALSを発症した後に引き起こされるさまざまな現象は,すべて,ここが出発点である。病人なら病人らしく医療で,障害者なら障害者らしく福祉で面倒みてやると発想されている縦割り行政の縦割りに収まりきらないので,さまざまな制度上の問題が生ずる。

本人にすれば,ALSを背負って生きることは,あまりにも大きな試練である。突然襲う人生の転機は,簡単に「障害の受容の有無」だけでは説明しきれない。医師の告知は,誰に対して病気のどこまでについて行なうべきなのか。また,生きるか死ぬかを選択しなければならない人工呼吸器の装着についての難問もある。24時間介護の家族の負担の大きさとそれを支える社会的なサービスの不足。言語によるコミュニケーションに代わるさまざまなコミュニケーション機器の導入。そしてその先にある完全にコミュニケーションが取れなくなってしまう状況への対応。さらに,医療や福祉のサービスを使っても,なおも背負わねばならない自己負担による経済的な圧迫などなど。

これらの課題をすべて包括する研究を,果たしてどのように行なうべきなのか。いかにして社会的な研究に結び付けていくべきなのか。また,ALSを理解していない世の人々にいかにアピールしていくべきなのか。そして,ともかくも,ALSを背負って毎日を懸命に生きている本人たち,そして彼らと運命を共にしている家族たちをどう励ますことができるのか。私自身の課題として,こんなことを考え,一歩ずつ取り組もうと,本誌『訪問看護と介護』に,ALS協会福井支部の患者会員とともに連載を始めた。そんな矢先に,本書が出た。

立岩氏は,450ページにも及ぶ本書を執筆して,ALSを生きている本人たちの口から,また記録物から,彼らの生きざまや,目前で起こっている問題を導き出し,絶対的な評価を行なう手がかりを作ってくれた。本書はかなり厚く,読みごたえのある本であるが,どの章から読んでもよいと思う。必要と思うところだけを読んでもよいだろう。

私が立岩氏に初めてお会いしたのは,今からちょうど 10 年前である。そして,今回この「書評」を通して再会を果たしたように思う。お互いがそれぞれの形で ALS と向き合った 10 年間がある。これは偶然のようで偶然ではない気がする。

(『訪問看護と介護』2005年4月号掲載)

呼吸器を付けるか,否か――クールで明晰な知性が導き出したシンプルでホットな結論(雑誌『看護学雑誌』より)

書評者:渡辺 一史(フリーライター)

書評を見る閉じる

約7割が「死」を容認

先ごろ,アメリカで起こった「尊厳死」をめぐる騒動が,日本のワイドショーでもさかんに取り上げられ,話題になった。

15年にわたって「植物状態」にある女性の夫が,「妻は人工的な延命を望んでいなかった」と栄養補給の停止を求める一方で,彼女の両親は「娘が死を望むはずがない」と主張し,法廷闘争へと発展したのである。また,尊厳死を否定する宗教右派と,その動向を気にする政治家が,この問題に介入してきたものの,結局,裁判所は,議会と両親の訴えを退け,3月31日にその女性は死亡するにいたった。

タイム誌の世論調査によると,半数以上の米国民がこの結果を支持,さらに約7割の人が,もし自分が彼女の立場だったら尊厳死を望むと答えたという。

しかし,騒動の経緯や真相はどうあれ,ここには考えるべき本質的な問題が横たわっていると思える。

「人工的な延命は是か非か」,あるいは「本人の意思に基づく尊厳死は認めるべきかどうか」といった,ひどく難しい問題である。どう考えればいいのか――。

今回,立岩真也氏の『ALS 不動の身体と息する機械』を読み,その手に負えなさそうないくつかの難問が氷解していくような快感を味わった。

それでも生きたほうがよい

「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」という難病がある。全身が徐々に動かなくなり,やがて自発呼吸もできなくなる。その一方で,意識と感覚はそのまま残る。いまだ原因も治療法も未解明であることから,「欧米ではがんより恐れられる」という病だ。日本では約7割の人が,人工呼吸器を付けないままに死を選ぶ(消極的安楽死)という現状もある。

立岩氏は,こうした医療現場の実情と患者の声に徹底的に耳を傾けながら,《安楽死でもしないと仕方のない状態というものが,あるのかどうか》を検討していく。そして,結論を先に言ってしまうならば,死ぬことが正しいことであるかのような議論は間違っており,《生きることを否定する価値を信じる必要はない》ことを導き出してみせるのだ。

私もまた,「人に迷惑をかけるくらいなら,あるいは,自分で自分のことができない身体になるくらいなら,その前に死んだほうがまし」という考えを,頭の片隅から追い出せずにいる1人である。しかし,中絶や安楽死を否定するアメリカの宗教右派の「殺してはならない」というヒューマニズムからは最も遠いクールさで,「それでも生きたほうがよい」と主張する立岩氏の論に,私は大いに説得された。

まず「人工的な延命」という言い方について,「人工的」というのであれば,病気を薬で治すのも人工的だし,赤ん坊にミルクをやるのも人工的である。人工呼吸器で生命を維持することと,入れ歯やメガネ,ペースメーカー等で日常生活を補うことの間に,論理的な差異を見出すことはできない。

何をもって「人工的」と言い,何をもって「自然な死」と言うかは,はなはだ不分明なのだ。

また,たとえ身体が動かなくなったとしても,意識がある限りは,それを伝える手段が原理的には存在し,最後までコミュニケーションは可能であること,そして今日では,障害者団体の運動によって,生活をサポートする制度が整ってきており,家族に負担をかけることなく,暮らしたい場所で暮らせることを指摘する。容易ではないにせよ,自らが望み,働きかけさえすれば,「なんとかなるらしい」ことを具体例をもとに検証してみせる。

しかし,そのうえで,ある患者は呼吸器を付けて生き,別の患者は呼吸器を付けずに死を選んでしまうのはなぜなのか,を問うのである。

「死」を容認する動きの深層

人が死ぬにはさまざまな理由があるが,突き詰めると,肉体的苦痛よりは精神的苦痛によって死を選ぶという。それはたとえば,「自分ができることがなくなった」とか,「家族に迷惑をかける」など,生きるうえでの最低条件に思えるものが厳しさを増したときに,そうなる。

しかし,「死を選ぶのが良いか悪いか」を問う以前に,もっとするべきことがあると立岩氏は言う。つまり,生きるための“最低条件”と考えられている価値が,実は間違っているのではないかと問うことである。

《転倒した価値の下にある時,その人は自らの否定の方に行く。あるいは自らを否定することによってようやく自らを肯定することになる。自らの死を成就させることによって自らの生を意味づけようとする》

だから,そのような価値が間違っているのではないか,と私たちは考えることができるし,また,そう考えたことを伝えることもできる。それをするのとしないのとでは大違いであり,「生きるか死ぬかは本人の意思次第」と“中立”を装って言うことは,結果的に苦境に立つ人に「死ね」と言うのに等しい。

往々にして,人は,苦境にあるとき「生きたい」と思いながら,「死にたい」と逆のことを言うのを私たちは知っている。であるのに,なぜ,難病患者の「死にたい」という声には,バカ正直に耳を傾けようとするのか。それは,ひとえに,その人がいなくなったほうが,まわりの人にも,社会にも都合がよいということが事態の本質としてあるからではないのか,との指摘には,なるほどと思った。

価値観の根本をどう変えるか

一昨年,私は『こんな夜更けにバナナかよ』(北海道新聞社刊)という本で,人工呼吸器を付けた筋ジストロフィー患者と,彼を24時間体制でサポートするボランティアたちの交流について描いた。

「自分では何ひとつできず」「人に迷惑をかける」存在である障害者が,ワガママに生を主張することで,まわりを巻き込み,結果的に多くのものを遺して死ぬそのプロセスを描いたノンフィクションである。そして一方で,「自分で何でもでき」「人に迷惑をかけない」はずの,私を含めた健常者の生が,少しもいきいきと輝いていない現状についても考えてみた。結局のところ,人生の本当の意味などというのは,自分では「もう十分生きた」と思ったそのあとから始まるのではないかとさえ感じたものだ。

誰もがキレイな死を望み,人に迷惑をかける生をよくないものとする価値観は,早晩,老いてゆく自分たち自身の首を締めることになるだろうし,私たちの生を窮屈にし,生きづらいものに向かわせる。

そうした価値観の根本を変えるにはどうすればいいのだろうか。昨今,「弱さの力」だとか「病の効用」などといったことがさかんに言われ始め,私の本もその1つということになるのだろうが,しかし,そのように「マイナス」を「プラス」と言いくるめるだけでは不十分なのだろうと私は感じている。

もっと大きな哲学,マイナスをいきいきと生き抜くための知恵が,これからの社会にはますます必要になってくるのだろうと思う。

(『看護学雑誌』2005年6月号掲載)

当たり前とされてきた「死」から よく生きるための「社会」へ(雑誌『助産雑誌』より)

書評者:大久保 功子(信州大教授・看護学)

書評を見る閉じる

解釈学的手法を用いた本であると同時に,医療倫理に社会学から待ったをかけた本。

「価値に中立であることなんてできないでしょう(そうですよね……)」「医療ではできないって白状したら良いでしょう。何も抱え込まなくたって(そうですよね……)」「いいんですか。家族と本人の利害が対立しているのに,家族が決めちゃって(そうですよね……)」。誰もが(医療倫理でも)口を噤み,見てみぬふりをしてきたことが,ALSといきる(た)人たちの膨大な声なき声を紡ぐことで容赦なく暴かれていく。

ALSは意識は清明なまま次第に動けなくなるが,呼吸器をつけさえすれば10年ぐらいは生きられるし,もっと生きられるかもしれない病気である。生きている人が呼吸器をつけないと息が苦しいのだから,「しない」ことは自然な死などではなく,すでに呼吸器をつけている人の呼吸器を外すことと変わりはない。それなのになぜか70%くらいの人が呼吸器をつけないこと(つまり死)を選ぶ。消極的な安楽死とも言えるような「呼吸器をつけないことがなぜ認められるのか?」。認められてきたのか。それも男よりも女のほうが多く……。

いまのところ「治らないから」が1つの答えだ。呼吸器を外すことよりも,呼吸器をつけないほうが「しなくて済む」から。自分が生きたいと思うことと周囲が生きるために負う負担を天秤にかけるから。本人の自己決定だから……。なおすこと/なおらないこと,外すこと/つけないこと,知らせること/知らせないことなど,著者は対置された言葉で読者を両極に揺さぶりながら,当たり前とされてきた「よくない生活」に対するこれらの答えに何が入り込んでいるのかを炙り出していく。

医療は治らないことを否定し,治すことに価値をおき,「補う」ことは二の次におき,動けないまま生きていくことは周囲の人に迷惑をかけるし,本人のQOLも低下してくると,人はいう。知らされるべきことが知らされるべき人に知らされないことがある。そういった生存を困難にしている条件と,生存を否定する価値が,社会の中にある。そういう社会の価値を内面化してしまっている私たちのまわりにある自己決定や告知,「自然な死」ということも疑いたくなってくる。

利得権益を守ろうとする医療と利害が対立しようと,不治の病であろうと,死を選択せずによく生きることはできるし,誰がどこまで責任をもち,負担するのかさえはっきりすれば,よく生きることを支えられるはず。「自分の存在を否定することに,現実に生きることの困難(をもたらしているこの社会の仕組み)と動かない自分が生きること(の価値がないというこの社会)の価値が大きくかかわっているなら,それよりも強い肯定が必要となる。より積極的に,ともかく生きることを支持するといい,勧めることである。そして,同じく,生きるのが実際に可能な状態を作ることである」と著者はいう。

結論は,意外に明るい。それでも,看護は少なくとも「補う」寄りだと思っていたのに,「治すこと」寄りにずいぶん偏っているんではないかと,なんだか淋しい思いがするのは私だけだろうか。

(『助産雑誌』2005年4月号掲載)

あなたは「それでも生きよう」と言えますか?(雑誌『保健師ジャーナル』より)

書評者:野村 由里子(松阪保健所)

書評を見る閉じる

「人工呼吸器はつけない」という患者Mさんのことばに愕然とした。これでいいのだろうか? 本人が選択したのだから仕方ない? やりきれない思いが胸にこみ上げる。人工呼吸器を装着して在宅療養するもう1人の患者Kさんが頭によぎる。指1本すら動かない苦悩と倦怠感で「死にたい」と訴え,家族は緊張の続く24時間の介護で体力的にも精神的にも極限状態となっていく。これが療養の現実。保健師として多くのALS(筋萎縮性側索硬化症)患者さんと出会いながら,この選択やこの支援でよかったのか,つねに迷い悩み続けている。

ALSとはいうまでもなく運動神経が侵されて筋肉が萎縮していく進行性の神経難病である。呼吸筋も働かなくなるので人工呼吸器の選択が必要になる。

本書では,人工呼吸器を装着すれば助かるのに,7割強もの人がなぜ装着せずに亡くなるのか,装着しない選択は消極的な安楽死であり,許されないのではないかという疑問から始まる。死が容認される状態(やむをえない死,死ぬのは仕方がない)が存在するのか,このことを患者・家族の闘病手記やホームページ上の言葉を資料に,ALS特有の病態や告知の問題,療養環境の問題,人工呼吸器などの技術的な進歩のことなどをふまえ丁寧に検証されている。集められた資料は膨大で読み応えがあり本書一冊でALSの心理的,社会的全容を知ることができよう。

社会学者である著者は,人工呼吸器と人手があれば生きたほうがいいと断固として言う。そして生きることができる条件を社会は保障すべきであり,環境を整えることが緊急の課題であると結論づけている。同時に生きる条件や環境が整わない現状で病気を告知し,自己決定の名のもとに患者と家族だけに延命の選択を任せられるものではないとして,現在の医療・介護・福祉制度の問題を浮き彫りにする。

一方,現場でALS患者の治療や療養支援に携わってきた者はその苦しさを目の当たりにするために,安易に「生きよう」と言うことができなくなる。しかし,著者は自ら無責任を承知で「生きろ」と言う。周囲の人も患者に対してそう呼びかけるべきであると。この言葉に衝撃と感動を覚えた。

人はどのような状況にあっても生きたいと願い,生き抜く力を持っている。人は「不動の身体と息する機械」によってすら,生きる価値は十分にあるのだ。それを支援し,その権利を擁護するのが私たち支援者,いや人としての使命である。「死にたい」と訴えていたKさんは苦悩のなかにも信頼おける看護に身を委ね,マッサージや音楽を楽しみ,妻や子どもたちと至福の時間を過ごし「人工呼吸器をつけてよかった」という言葉を残して亡くなられた。

いま,支援の渦中で悩み,もがいている人に,ぜひお勧めしたい。広い視野を持ちつつ生命倫理の原点に立ち返ることができ,もう一度「それでも生きよう」という勇気を与えてくれる一冊である。

(『保健師ジャーナル』2005年4月号掲載)

“死に傾く”医師たちへ

書評者:内藤 いづみ(ホスピス医:ふじ内科クリニック院長)

書評を見る閉じる

医療倫理とは何だろう,といのちの現場でいつも考えさせられる。

立岩がこの本の序章で述べているように,いろいろな場面で同じ言葉が取り上げられると,なんだかもうわかっているような既視感をもつようになるらしい。

長いあいだ難病中の難病という烙印を押されてきたALSという病の現実をゆっくりと,詳しく学ばせてくれるこのぶ厚い本は,「わからない」ことは「わからない」という,当たり前のことを,格好をつけずに正直に認める勇気を与えてくれる。読む側にも体力が要求されるが(立岩という人物は体力のある人なのだろう),大量の参考文献と,実際の患者の声や主張を載せ,現在の可能性のある方向と著者の意見も文脈に沿って表してはいるが,結論を決めつけない手法に,私は安堵感(救いというべきか……)を覚えた。

私は,平均70日の在宅でのがん患者の生きる日々にかかわって,10年以上になる。本人と家族がどんな選択をしても,どんなケアや医療を私たちが提供しようとも,それで100パーセント絶対正解という確証はない。死に至る日々は,悩みと安堵と妥協が混ざり合い,揺れ動く心にみずからが折り合いをつけて,辛うじて,「これでよかった(はず)」とつぶやく結論に行き着くのではないかと感じている。

私のかかわる進行がん患者の死はほとんど避けられないものだが,ALS患者にとって,来たるべき時の人工呼吸器の装着の有無は,いのちの継続に決定的に関与するから大問題だ。

はずかしながら,私はこれほどの長期生存者がいらっしゃることを正確に知らなかった。そして,これらの患者の声をまとめて読ませてくれた,立岩の今回の仕事に感謝している。これは,医療現場の外にいる人だからこそできた仕事だと思う。

ALSは難病である,と私たちは教え込まれている。身体筋力能力は失われていくが,思考,知性,意識は保たれている状況を,最悪だと考える第三者の私たちがいる。そしてその第三者が,医療者としてALS患者にかかわったときに,“こんな状態では生きている価値がない”と潜在的に考え,人工呼吸器を着けないことを暗に勧め,その人がいのちを諦める方向に向かわせる力にもなっているかもしれないと気づかされた。医師は,患者の治癒不能という状況がとても苦手である。

私はこういう医師のアティテュード(態度)に対してずっと批判をしてきたつもりだった。中立ではなく,“生に傾く”医師として,ターミナルケアにかかわってきたつもりだった。甘かったかもしれないと反省している。

先日,余命1か月と告知を受けた食道がん患者にかかわった。退院時にその後の進行予想の説明はなく(食道が閉鎖すれば経口摂取できなくなり,生存の危機になるのに),週1回の抗がん剤治療に通院するように言われただけだったらしい。退院して,すぐに事態は急変した。飲み食いできなくなったのだ。ALS患者が急に呼吸困難になった状況と似て,くわしく知らされていなかったので,突然こういうことが起きて,本人も家族もかなりパニックになった。末梢静脈からの点滴だけでは体力がもたなくなり,中心静脈からの高カロリー輸液を検討した。

患者に説明すると「もう少し栄養を入れて,私は生きたい」とはっきり言ったのだ。そのためには外科的処置が必要になり,前医に再三依頼したが,「お気持ちはわかりますが(誰の気持ち?),処置のための空きベッドがありません。できません」という返事しかもらえなかった。ベッドが空くのを待つ余裕はこの患者には残されていなかった。私たちは追い詰められた。

私はそこに“死に傾く”医師たちの力のベクトルを感じた。それは大きな力である。ALS患者が,息が苦しければ,それを楽にする機械があるのと同じように,のどの乾きを癒し,いのちのエネルギーを与える方法があるのに,それを第三者の判断で,その選択肢を勝手に黙殺することが許されるのだろうか。

幸いに友人の外科医の協力で,留置ポートを着けることのできたこの患者は望みを叶え,生存のカロリーを得て,その後の20日間の人生を生き抜いた。

患者の「生きたい」という声を,医療者はくもりのない心で聴きとげるべきだと思う。

難病患者が延命を拒むわけ(東京新聞/中日新聞 2005年1月23日より)

書評者:芹沢 俊介(評論家)

書評を見る閉じる

ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、原因不明の難病中の難病といわれており、いまのところ不治とされている。この病気の特徴は早晩体が動かなくなり、ついには息ができなくなることがある。しかし脳は冒されていないので、意識の表出は可能である。

では死を待つのみなのか。そんなことはない。呼吸器をつければ、延命が可能だ。だがここに問題が現れる。ALSの患者の約75%の人たちがつけずに亡くなっていくというのである。なぜ?著者が問いかけた最大の疑問の一つがここにある。

息ができないのはつらいから呼吸器を求めるのも、死ぬのが怖いから生きたいと願うのも、どちらも本能的な反応である。それに呼吸器をつけさえすれば、さらに十年以上の人生をおくることだって夢ではない。なのに、そういう人たちは全体の四分の一しかいない。そうした人生に対する本能的反応や希望をねじ伏せてしまう何かがあると著者はいう。

「人」と「できること」を強く結びつけてきたこの社会では、「できなくなること」は「人」ではなくなることだ。そのような人間観に立って、たとえば呼吸器を装着することを、生命の質という視点から、いたずらな延命措置とみなす考え方が出てくる。だが、ALS患者には意識があり、意識の表出が可能なのである。つまり世界に触れ、他者とコミュニケーションができるのだ。生命の質だって、十分高いではないか。

であれば大多数であるはずのALS患者の生きようとする意欲が、人工的な延命を拒否するという選択に導かれるのはおかしい。逆に気管支切開を受け入れ、呼吸器をつけるという道へと方向付けられてしかるべきだろう。そしてそのような患者の選択を私たちは支持できるはずだと著者はいう。そのとおりだと評者も思う。生きたいと願うことが、そのまま生きられることと結びつくような社会を目指そうとして書かれた、気鋭の社会学者の手になるALSの社会学というべき画期的な労作。

(東京新聞/中日新聞 2005年1月23日掲載)

書評(「稲葉振一郎のインタラクティブ読書ノート・別館」より)

書評者:稲葉 振一郎(明治学院大学・社会学)

書評を見る閉じる

立岩真也『ALS 不動の身体と息する機械』(医学書院)、いつも思うのだが、立岩さんはタイトルのつけ方(本書もそうだが、本書の原型となった『現代思想』の連載「生存の争い――医療の現代史のために」もまた見事だ)をはじめとして、ことばのひねり出し方が非常にうまい。文章も非常に巧みである。

とは言え、普通の意味でのうまい文章ではない。

たとえばアドルノを引き合いに出してよく言われるような、「安易にわかられる・わかった気になられることを避けるために、わざと難しく書く」というやり方をとっているようにも見える。

ただこのアドルノを引き合いに出して正当化されるような文章とは、立岩さんの文章の難解さは少しばかり違う。

事柄自体が複雑で手におえない、そういう主題を、丹念に、できるだけその事柄の複雑さ、難しさそれ自体をわかってもらえるように、愚直に書く、ということを目指しているように思われる。

立岩さんが難しいことを書いている場合には、問題は本当に難しいか、あるいは立岩さんの思考がまだ不十分で、問題についての見通しをまだきちんとつけていないか(率直に言えば、『自由の平等』の場合はこちらに当たると思う。

この本で言われていることのうち、わかりやすくかつ有意義な部分は既に『私的所有論』で言われてしまったことであり、それを超えること、特に所有レベルには還元しきれない、市場レベル固有の問題については、立岩さんの思考はいまだに十分煮詰められていない)のどちらかである。

少なくともそこには、俗流アドルノ派的なこけおどしはない。

立岩さんは本当に慎重に、事態を正確にあらわし、かつ読み手にもそれがわかってもらえそうな表現をつねに探している。

そして本書であるが、タイトルの巧みなことはもちろんだが、その中身の文章がある種(悪い意味ではなく)文芸作品と呼べるものになっていることに注意を喚起したい。

とはいえ本書は、これまでの立岩さんの単行本とは違い、実証的な調査研究のモノグラフとしても読めるものになっている。

ご本人は「実証研究としてはとっかかりに過ぎない」と謙遜しておられるし、ある意味でそれはそのとおりなのだが、日本の医療社会学の現状から言えばやはりパイオニア的な意味をもつだろう。

本書はALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者や家族、その他関係者の証言を公開された文書を中心に集め、分析したものであるが、本文の過半はまさにその引用そのものからなっている。

「ベンヤミンみたいだ」という感想をあえて口にするのはあまりにかっこ悪いことだが、立岩さんの手で見事に配列されたこの引用そのものが、その圧倒的な量の迫力もあるが実に読ませる。

もちろん「読ませる」だけではなく、この国における「安楽死」についての通念を裏切るファクト・ファインディング――それはこの間市野川容孝が執拗にこだわってきた問題でもある――もまたそこから浮かび上がってくる。

ぼくが現在日本でもっとも信頼している左翼知識人というのは、実は立岩さんなのだが(あと決して全幅の信頼を置いているわけではなく、結構ひやひやしながら見守っているという感じなのが小泉義之さんである。『現代思想』11月号での二人の対談はとても面白い――ことにピンカー『人間の本性を考える』が出たばかりの昨今というタイミングで読むならば。)、それはなぜかというと、まずはもちろんこのような研究者、書き手としての誠実さによる。

そして第二に、そこから浮かび上がってくるそこはかとない――内田樹の言い方を借りれば――「とほほ」感である。

自信がない、というのではない。

何ごとか正しいこと、正義を語ろうという人は、つまるところ「権威」を打ち立てなければならないのだから、自信がなければ困る。

しかし同時に何ほどかの「とほほ」感がないのも、やっぱりこまりものだ。

「誰にでも間違いはあり、無論自分も例外ではない。それを認めることによって責任逃れをするつもりはないが、やはりひょっとしたら俺は間違っているということもありうる……」

立岩さんはそういう気分を確実に読者に届ける力があるように思う。

それは問題の複雑さ、手に負えなさをきちんと読み手に伝えようとする姿勢にあるのではないか。

(「稲葉振一郎のインタラクティブ読書ノート・別館」 2004年11月23日掲載)

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。