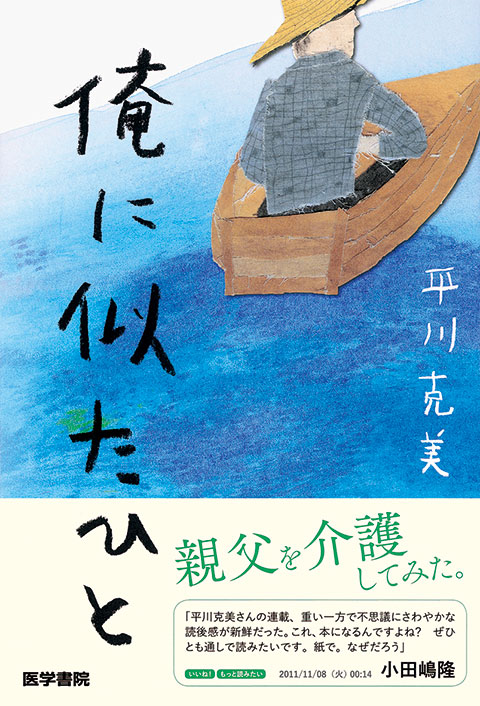

俺に似たひと

親父を、介護してみた。

もっと見る

昭和という時代に、町工場で油まみれになって働いていた父親。そんな「俺に似たひと」のために、仕事帰りにスーパーでとんかつを買い、肛門から便を掻き出し、「風呂はいいなあ」の言葉を聞きたくて入浴介助を続けた――。透徹した視線で父親を発見し、老人を発見し、さらには「衰退という価値」をも発見していく“俺”の物語。看護師のためのwebマガジン「かんかん!」で圧倒的な人気を誇った連載、待望の書籍化!

| 著 | 平川 克美 |

|---|---|

| 発行 | 2012年02月判型:四六頁:242 |

| ISBN | 978-4-260-01536-3 |

| 定価 | 1,760円 (本体1,600円+税) |

- 販売終了

- 電子版を購入( 医書.jp )

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- TOPICS

- 目次

TOPICS

開く

新聞で紹介されました!

《それは、確執のあった親とのある種の「和解」ないし親への「赦(ゆる)し」と言い換えられるかもしれない。》──諸橋泰樹(フェリス女学院大学教授・マスコミ学)

(『朝日新聞』2013年6月9日 ニュースの本棚「男性が老親と向き合うとき 諸橋泰樹さんが選ぶ本」・BOOK.asahi.comより)

《過剰な感情を排し、生々しい介護生活を静かに描く本書は、清らかな透明感を獲得している。……拡大から持続へと時代のパラダイムが移行する中、著者の示す価値観は、共感の連鎖を生みだすだろう。》──中島岳志氏(北海道大学准教授・南アジア地域研究、政治思想史)

(『朝日新聞』2012年3月4日 書評欄・BOOK.asahi.comより)

《介護体験を通して老いを考える『俺に似たひと』(医学書院)も『小商いのすすめ』(ミシマ社)と同時期に刊行した。「内容は響き会っているので、対にして読んでもらえれば」》

(『中日・東京新聞』2012年3月4日「この本 この人」より)

《著者が選んだ一人称「俺」も、父を指す「俺に似たひと」も、実は私たち一人一人のことなのだ。老いた親を持つ者の一人として読後、粛然とし、また穏やかな気持ちになった。》──片岡義博氏

(共同通信配信「新刊レビュー」)

雑誌で紹介されました!

《親父っていうのはイヤな存在であり、つまらない存在なんだけど、介護を通して人間としてもう一回、見直したときに、ひとかどの人間を発見するわけです。これは、その発見の物語なんです。》

(『クロワッサン』2012年5月10日号「著者インタビュー」より)

《父親の介護を通じて「俺に似たひと」を発見しながら、老いの意味を考えさせることに成功している。きっと介護の問題は、「特殊」を通じてしか「普遍」に到達できないものなのだろう。》──金子勝氏(慶應義塾大学教授)

(『文藝春秋』2012年4月号・文藝春秋WEB 「文藝春秋BOOK倶楽部」より)

《著者の介護の動機は、息子としての義務感である。しかし義務を淡々とこなして、生活と人生を律する。それは「愛」より信頼に足る。ともに暮らしてみてわかった。自分は父親によく似ている。「相容れない」のは、人生の夏を迎えた時代が違ったからにすぎない。》──関川夏央氏(作家)

(『週刊ポスト』2012年3月16日号、NEWSポストセブン|還暦間近の息子が全く相容れない父を介護した日々を綴った書 2012.03.07)

《この本はリアルな介護現場を描くことが本質ではない。誰かの支えなしでは生を保てなくなった父の、知られざる内面をめぐる息子の私小説として読める。》──中江有里氏(女優・脚本家)

(『週刊エコノミスト』2012年4月10日号「読書日記」より)

《老いや死、介護を俯瞰し斬新な視点で語る本書には随所に発見があります。閉塞した日常を突破する一助になる秀作です。》

(『女性自身』2012年4月17日号「活字の園:新刊著者の告白」より)

《父親を看取った、ひとりのまっとうな「息子」が語る、死と向き合った静かな物語。澄明な温かい日射しが差してくるような終章が印象的だ。》──山村杳樹氏(ライター)

(『新潮45』2012年4月号より)

《入浴をめぐる「さっぱりしただろう」「風呂はいいなあ」という控え目なやりとりには昔日の父子での銭湯通いの風景が重なり、幸福感がにじむ。…「俺」という一人称で語られる文体のおかげで不思議と重くならずに読める。》

(『母の友』2012年5月号より)

《介護に直面している人、介護を控えている人、自分自身が介護の対象になるかもしれない者、つまりすべての日本人におすすめしたい一冊だ。》──小田嶋隆氏(コラムニスト)

(『週刊SPA!』2012年3月20日号「小田嶋隆の肉体派の本棚」より)

《人間は本来、弱者として生まれ、弱者として死んでいくわけで、たまたま今、その人生の中のわずかな「強者の季節」を生きているにすぎない。》──橋本麻里氏(ライター)

(『BRUTUS』2012年3月15日号)

《物語って読者にとっても予言の書でもあるんだなぁってことが、この作品でわかります》──内田樹氏+名越康文氏+橋口いくよ氏

(『ダ・ヴィンチ』2012年4月号)

各界から称賛のコメントが!

内田樹氏(思想家)<2012.02.01 twitter@levinassienより>

平川君の『俺に似たひと』の読後コメントを書いてくれた名越先生と、この「私小説」の完成度の高さについて、その理由を論じあいました。介護を理屈で語れば理に落ちる。情愛で語れば情に流される。その二つのピットフォールを彼はどうやって回避できたのでしょう? 50年代の大田区の町工場の人たちの「共和的な貧しさ」と向日的な気分の「擁護と顕彰」のための理論的備えは、介護経験の始まる何年も前から始まっていました。いわば「何も語らない父親」の歴史的位置づけは九分通り完了していたわけです。 その「神話的枠組み」が整っていたからこそ、食べものを用意すること、排泄の世話をすること、お風呂に入れること、病苦を緩和すること、といった具体的な細部を非情緒的に書き込むことができた。枠組みが堅牢であれば、父子の情感によって共感を求めることを避けられる。 生々しいものであるはずの介護の経験が、生きている父親への、子の側からの「供養」として引き受けられからこそ、その記録は意外なほどの透明さと穏やかさを持つことができたのではないか。 冒頭から終わりまで、平川君の筆致は全く乱れません。でも、それを「非人情」だととる読者は一人もいないでしょう。父親が老衰と死に吸い込まれる過程を一人の無名の労働者の「堂々たる人生」として、敬意をもって見つめている平川君の心の穏やかさが行間ににじんでいるからです。 この「小説」は独立した文学作品ですが、この「小説」を書くために、平川君は『移行期的混乱』をはじめとする「日本資本主義分析」の作業を黙々と続けていたのだと僕は思います。自分の知的営為をそのまま「子としての供養」に接続させることで平川君は「父たちの無言」に敬意を示した。僕はそんなふうに思いました。

田島正樹氏(哲学者)<2012.02.23 「ララビアータ 田島正樹の哲学的断想」より>

このような言葉を自分の経験の真実として語ることのできる一人の人間の存在に、胸を打たれる。

橘玲氏(作家)<2012.03.16 橘玲 公式サイト「Stairway to Heaven」より>

私のようにまだ介護の経験がなくても、ちょっとぶっきらぼうな「俺」に誘われて、記憶の片隅に眠っていたなつかしいひとがよみがえってくるだろう。

鷲田清一氏(哲学者)<2012.01.27 コメント>

webの連載から読んでたけど朝ドラと一緒や! 一回読んだら次待てへんね。

小田嶋隆氏(コラムニスト、本書オビ推薦文の執筆者)<2011.11.08 twitter@tako_ashiより>

平川克美さんの連載記事最終回。重い一方で不思議にさわやかな読後感が新鮮だった。これ、本になるんですよね? ぜひとも通しで読みたいです。紙で。ウェブで追いかけるのも楽しみですが、完結したものはやっぱり紙で読みたい。なぜだろう。

名越康文氏(精神科医)<2012.01.29 コメント>

読んでると涙がこぼれてくる。やはり排泄のシーンがいちばんすごい。 考えてみれば、介護とは「親の身体に触れる」というタブーである。 非日常の日々だけがもたらす豊かさに痺れた。

六車由実氏(民俗学者)<2012.02.08 twitter@marronmiymiyより>

今日は平川克美著『俺に似たひと』読了。「俺」が語る介護体験の「物語」に私は直ちに引き込まれた。それは上質な小説を読んでいるように清々しい時間だった。なるほどと思ったのは、身内の介護経験をある普遍的な物語として表現することの重要さと面白さである。自分のことを書くのはきはずかしいが、「俺」が語ることで少し冷静な距離感が生まれる。TwitterのTLを日記のように挿入したのも効果的。

小池昌代氏(詩人、小説家)<2012.02.02「ラジオの街で逢いましょう」より>

この小説について話し出したら止まらない。 ぜひ文学コーナーに置いてください。

著者 平川氏 本人<2012.01.11 twitter@hirakawamaruより>

俺にとって、これまでで最も愛着のある一冊です。イラストが秀逸ってか、涙が出ます。

動画配信中!

著者・平川克美氏と小社編集担当・白石によるトークイベントの模様です(2012.02.09 @紀伊國屋書店新宿南店ふらっとすぽっと)

目次

開く

第二章 ゴミ屋敷

第三章 放蕩息子の帰還

第四章 生死を分ける賭け

第五章 介護の関門

第六章 死への親近感

第七章 幽霊

第八章 冬の風雲

第九章 転轍点

第十章 もうひとつの世界

第十一章 青空

終章 春のやさしい雨のなか、父親は帰ってきた

その後のこと

あとがき

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。