発達障害当事者研究

ゆっくりていねいにつながりたい

あふれる刺激、ほどける私。

もっと見る

なぜプールサイドを歩けないのか、なぜ空腹がわからないのか、なぜ看板が話しかけてくるのか、なぜ月夜の晩は身体がざわめくのか……。外部からは「感覚過敏」「こだわりが強い」としか見えない発達障害の世界を、アスペルガー症候群当事者が、脳性まひの共著者とゆっくりていねいに探った画期的研究。「過剰」の苦しみは心ではなく身体に来る!

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 綾屋 紗月 / 熊谷 晋一郎 |

| 発行 | 2008年09月判型:A5頁:228 |

| ISBN | 978-4-260-00725-2 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- TOPICS

- 序文

- 目次

- 書評

TOPICS

開く

●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!

第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。

序文

開く

「明らかに人と交われる気がしない。一線を感じる自分はいったい何者なのか」

物心ついたころから途方に暮れ、長年“アイデンティティ探し”を続けてきた私は、自分がアスペルガー症候群に当てはまると知ったとき、他の自閉圏の人びとと同様、「やっと答えを見つけた」と思った。

しかし、そのすぐ後から、表面に出てくる症状としてはたしかにこれに当てはまるものの、なぜそのような症状が出現するかという諸説に対しては、はっきりとした違和感を覚えた。

これまでの自閉症スペクトラムに関する研究においては、「他人との社会的なかかわり合いに問題を示す」というコミュニケーション障害が第一義的な原因としてあげられている。

しかし、そもそもコミュニケーションにおける障害とは、二者のあいだに生じるすれ違いであり、その原因を一方に帰することのできないものである。たとえるなら、アメリカ人と日本人のコミュニケーションがうまくいかないときに、「日本人はコミュニケーション障害がある」というのは早合点であろう。

そのような従来の研究とは別の切り口から私は自閉の概念をとらえなおしたい。コミュニケーション障害なるものをはじめから仮定するのではなく、まず私自身の体験を可能な限り詳細に記述する。

その際、体験の記述にとどまらず、自閉とは何かという問いに、オリジナルな説を与えることも意図している。その説とは、私たち自閉圏の人間は、「意味や行動のまとめあげがゆっくり」なのだとするものだ。本著では、この仮説にもとづいて、私の体験と一致するかどうかを照らし合わせていく。

このように本書では主に自閉症について考察していくが、タイトルには「発達障害」という言葉をつかった。その理由は、本書で触れる私の体験のすべてが「従来の」自閉症概念に収まるわけではないという可能性を自覚しているからである(たとえば、識字障害や発声障害など)。

従来の自閉症概念に合うように私の体験を編集しなおすことなく、発達障害という大きい枠の中で自由に語ることから始め、その自由な《私語り》を起点に、従来の自閉症概念をずらしていくのが、この本の目的である。

目次

開く

1章 体の内側の声を聞く

2章 外界の声を聞く

3章 夢か現(うつつ)か

4章 揺れる他者像、ほどける自己像

5章 声の代わりを求めて

6章 夢から現(うつつ)へ

7章 「おいてけぼり」同士でつながる

おわりに 同じでもなく違うでもなく

書評

開く

●新聞で紹介されました

《腹が減れば、何かを食べたくなる。これは誰であれ無条件にわかる。だが綾屋さんの場合、これが無条件ではない――認知科学と現象学に、多くの謎と課題を提供》――河本 英夫(東洋大学文学部教授・オートポイエーシス論)

(『図書新聞』2008年11月1日2892号より)

●雑誌で紹介されました

《食わず嫌いはソンですよ――読んで面白い医学書》――信田 さよ子(原宿カウンセリングセンター所長)

(『週刊文春』2008年10月23日号より)

●webで紹介されました

《いただいたご本 『発達障害当事者研究』》――伏見 憲明(作家)

(伏見憲明の公式サイトより)

医療者の「障害」理解を新たな境地へ誘う新時代の著作 (雑誌『看護教育』より)

書評者:上野 一彦(日本LD学会理事長/東京学芸大学名誉教授)

書評を見る閉じる

発達障害こそ“連続体”である

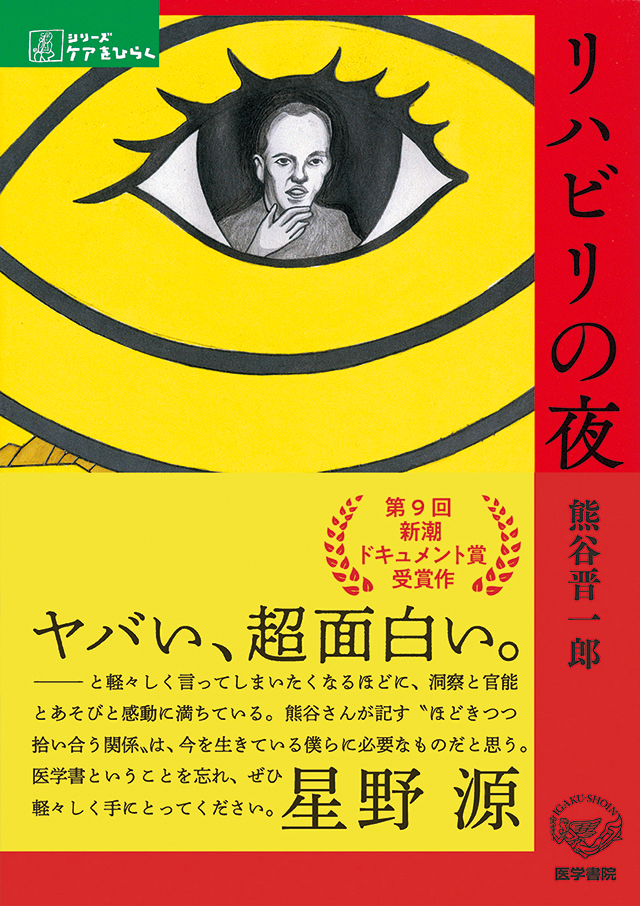

本書は,脳性まひの当事者で小児科医でもある著者が,自らのリハビリ体験を主軸に,幼少期から現在に至るまでの軌跡を綴ったものである。

わが国ではLD,ADHD,高機能自閉症,アスペルガー症候群などを法律的に,身体障害,知的障害と区別して「発達障害」とひとまとめにして呼ぶ。本書の著者綾屋紗月さんは2児の母であり,後年,「アスペルガー症候群」と診断され,「いったい私は何者だろう……。長年の問いに対し,『当事者研究』いう時代の波が,私に千載一遇のチャンスをあたえてくれた」と語る。

著者の長年の実体験を,単に「従来の」自閉症概念になぞらえ重ねていくのではなく,みずみずしく,ダイナミックに「発達障害」という大きな枠の中でとらえなおそうとしている。かねがね私自身,臨床体験の中で「発達障害こそスペクトラム(連続体)である」という想いを強く抱いてきた。

著者の「なぜ,おなかがすくのか」から,日常の「フリーズ(体の動きの停止)」や「パニック」などの解釈,さらには「頭の中で創り出す世界のなかでなら,私は,だれとも対話できる」「私には何か欠陥がある。どうやら私は,“大人”になれない人間なのかもしれない。いったい私は何者なのだろう……」という展開に,思わず惹かれていく。

これこそアスペルガー症候群の診断定義のなかにある「イマジネーションの欠如」と実際の臨床像との間で,今一つとらえきれぬもどかしさを感じていた私を深くうなずかせるものであった。

『レタスが涼しい』をどう取るか

さらに世間の人がよく使う「ふつう」という表現に,「障害も個性」という立場をとる私は違和感をつねに持っていた。彼女が語る「普通のフリ=社交」に,鋭い洞察力とLDなどにも共通する障害理解の広がりをみた。一つの例をあげよう。『レタスが涼しい』,この感覚を変わっているとみるか,伝わる表現,ユニークな比喩ととらえるか。「発達障害」は時代を超えて,私たちに新しい世界を切り拓く鍵を提供しているのかもしれない。本書は発声障害やLDなどの識字障害にもふれる。また,共著者は脳性まひ当事者で小児科医である熊谷晋一郎さんで,彼との共同研究の成果という側面も持つ。研究と銘打つだけに一般の読み物としてはややくどさを感じる部分もないわけではないが,切り口は実に深く,新鮮である。

かつて,自閉症の当事者の書いた本として,『自閉症だったわたしへ』(ドナ・ウィリアムズ著,河野眞理子訳,新潮社),『我,自閉症に生まれて』(テンプル・グランディン&マーガレット・M・スカリアノ著,カニングハム久子訳,学習研究社)が,私たちに大きな衝撃を与えた。本書は,自閉症理解の,そして「発達障害」理解の著作として,私たちに限りない興味と関心を湧き起こし,特にこうした方々と直接関わる関係者を新たな境地へと誘うものである。

(『看護教育』2009年7月号掲載)

【寄稿】『発達障害当事者研究――ゆっくりていねいにつながりたい』を読む―「他者」と「つながる」ことの意味(『週刊医学界新聞』より)

書評者:斎藤 環(爽風会佐々木病院診療部長・精神科医)

書評を見る閉じる

私は精神科医だが,発達障害に関する知識は,ほぼ文献的なものに限られている。そういう「門外漢」として言うのだが,この領域の当事者本は極めて「面白い」ものが多い。それらはしばしば,専門家による臨床的記述をはるかに凌駕する。

綾屋氏と熊谷氏の共著である本書もまた,まず「面白い本」という角度から読むことをお勧めしたい。このジャンルでは永らく古典とされていたドナ・ウィリアムズ『自閉症だった私へ』(新潮社)に匹敵する,と言っても過言ではない。

それでは,何がそんなに「面白い」のか。

本書を読みはじめて,まず意表を突かれるのは,綾屋さんの抱える困難が,心理ではなく身体的なものとして描かれている点だ。私はここで,ドナ・ウィリアムズの「自分が自分であることに対して,体ほど大きな保証はない」という言葉を連想した。しかし綾屋さんの記述は,ドナよりもはるかに詳細である。

アスペルガー障害のひとたちは,しばしば〈私たち〉にとって自明と思われる認識や行動が不得手だ。例えば綾屋さんは,じぶんの空腹感や気温の高低や,疲労感をうまく感じたり,適切に対処したりすることができないのだという。なぜだろうか。

彼女によれば,それは「大量の身体感覚を絞り込み,あるひとつの〈身体の自己紹介〉をまとめあげる」作業に,人よりも時間がかかるためらしい。この障害を持つひとたちが,過敏でありながら時に鈍感にみえることがあるのは,このためなのだ。

例えば,長く食事をしないでいると,「ボーっとする」「動けない」「血の気が失せる」「頭が重い」「胃のあたりがへこむ」といった,バラバラの感覚情報が彼女を襲う。しかしこれらの感覚は,彼女の中で,ひとまとまりの「空腹感」を構成しないのである。

しかし,そのままにしておけば,低血糖で倒れかねない。それゆえ彼女は,「一定の時間になったら上司に断ってソバ屋でソバを食べてまた戻って仕事をする」という行動パターンを自分の中に登録しておき,必要に応じてそのパターンを呼び出すというルールを設けて対処している。

もちろん,いつもそれでうまくいくとは限らない。わずかでも予想外の事態が起こると,このパターンはすぐに混乱してしまうからだ。空腹の例で言えば,もしソバ屋でソバが売り切れだったり,別の選択肢を勧められたりすると,彼女は容易に混乱に陥り,時にはパニックになりかねないのだという。

*

綾屋さんの抱えている困難は,人工知能研究で言う「フレーム問題」によく似ている。これは,ある結果を出すための行動を求められたコンピュータが,その結果に至りうるまでの,無限の行動の選択肢をすべて考慮しようとしてフリーズしてしまう,という困難を意味している。

〈私たち〉は,ほとんど無意識に,じぶんが置かれた状況の文脈を理解し,その都度一定のフレーム(枠組み)の内部で選択を行うため,こうした混乱を免れている。綾屋さんが言う「身体内外からの情報を絞り込み,意味や行動にまとめあげる」とは,まさにこうしたフレームを作り上げる過程を意味するのだろう。

フレームが作れない困難は,〈私たち〉の想像を絶している。その意味では本書を,共感的に読むことは難しい。しかし,「もし〈私たち〉がフレーム問題に直面したらどうなるか」という思考実験として読むなら,本書ほど刺激的な本も少ないだろう。

自明とされることを徹底的に懐疑するところから哲学がはじまるとすれば,本書が投げかけるのはすぐれて哲学的な問いでもある。私はかつて,ドナ・ウィリアムズの著書の感想として「哲学的障害」という言葉を記したことがある。〈彼ら〉の言葉には,〈私たち〉の知覚や認識,あるいは感情や行動が,どのようにして成立しているかを解き明かすヒントが数多く含まれているからだ。

本書をさらに読み進めれば,この障害を持つ人たちを「自閉」的と形容することが果たして適切か,という疑問すら湧き起こってくる。それというのも,綾屋さんの記述を読む限り,〈彼ら〉はあまりにも「他者」に対して開かれているがために自閉的に見えているだけなのではないか,としか思えないからだ。

綾屋さんにとっての「他者」とは,自分に「侵入」してきては,ひとまとまりの自己像を容易に混乱させてしまう存在である。「他者」は「所作」「まなざし」「キャラ」として彼女に侵入し,ときに彼女を乗っ取ってしまいかねない。もっとも,こうした過剰な同一化能力をうまく活かせれば,誰かのキャラを取り込むことで,社交をスムーズにこなすことも可能だ(ドナ・ウィリアムズの本にも,こうした多重人格性の記述がある)。しかしそれは相当の苦痛を伴うものであるらしい。

「他者は地獄だ」とサルトルは言ったが,まさに真の他者とのかかわりは,「侵入」されるか「取り込む」かを迫られる「地獄」なのだ。その意味で〈私たち〉の他者とのかかわりは,ある種の鈍感さや錯覚の「賜物」なのかもしれない。

*

しかし本書は,単に困難を提示しておしまい,という本ではない。綾屋さんは自らの困難を克服すべく,「手話」に注目する。「ろう文化」によるアシストが,彼女のコミュニケーションを助けるくだりは,本書の白眉とも言える部分だ。とりわけ「手話歌」を知ることで,感情を持ったキャラを獲得していく過程は感動的ですらある。

個人的には,次のくだりにはまさに膝を打つ思いがした。

「音声に手話がついて,『両方を同時に』表されたとき,不思議にも,情報が増えているのに感覚飽和にならず,急速な意味理解へとつながる」。

おそらくここには,発達障害児の療育上の重要なヒントが示されている。複数のコミュニケーション・スタイルで,一つのメッセージを伝えようとすること。ここにはひょっとすると,「フレーム問題」を突破する契機すらも含まれているのではないか。

綾屋さんは,「植物や空や月」となら,つながれるという。しかし「ヒトの集団」には決してつながれない,というあきらめも抱いている。だからせめて,「楽しそうな笑顔の群れを見て,つながっている気分のおすそわけをいただく」にとどめている。

それだけに綾屋さんの「人はやはり,だれかとつながってこそ人なのだと思う」という言葉は重い。そう,〈彼ら〉と〈私たち〉との間に,決定的な隔たりなど存在しないのだ。本書を読むことで,間違いなく〈あなた〉にとっての「障害者」というフレームは更新されるだろう。それは同時に,〈他者〉の敷居が,少しだけ下がる経験でもあるはずだ。

(『週刊医学界新聞』第2816号に【寄稿】として掲載)

私たちの日常の時間を止め,自分をふり返ることをうながす一冊 (雑誌『訪問看護と介護』より)

書評者:角田 直枝(日本訪問看護振興財団事業部長)

書評を見る閉じる

本書の大半でアスペルガー症候群の診断を受けた綾屋紗月氏が,自分の体験を1つひとつ丁寧に記述している。そこには,想像以上の不思議な世界があった。自分が何を感じて,何をしたいかという,自分の内側の声を聞くこと,臭いや音や温度といった外界からの情報を処理するプロセスが,細かく,綿密に綴られている。ただ,このようにたくさん書いてあるのに,私にはわからない。その隔たりは,私にとって読み始めには多少の痛みを伴うものであったが,読み終わってからは,くり返し,くり返し開き,読み返したくなるものになっていた。

その丁寧な記述の1つとして,冒頭には空腹について書かれている。空腹というのは,どのような身体の体験なのか,身体の小さな変化をなぜ自分は空腹と認識するのか,そして,その身体の変化が空腹だと結論づけられたあと,食べるためには外界の情報をどのように分析し,統合しているのかが,書かれている。

私も何度となく空腹を感じてきたが,本当はこのように身体は感じていて,自分が気付かなかったのだろうか,それとも私の身体はこんなふうに感じない身体なのだろうか,とドライアイスの煙のように次々と湧き上がる疑問に覆われながら読み進んだ。そして綾屋氏はこのように自分と友達が違うことを4歳から認識していたということに,また驚かされたのである。

アスペルガー症候群については,『訪問看護と介護』13巻5号(2008年5月号)の細川論文,そして13巻9号(2008年9月号)の特集でも取り上げられているが,私たち看護師にとってはようやく目にするようになった言葉であり,関心をもつ人もまだ少ないと考える。一般には「コミュニケーション」「想像性」「社会性」に障害をもつことを彼らの特徴とする。しかし,本書を読むと,そのような定義からではなく,当事者の生きてきた体験としてその世界の一端を垣間見ることができる。だが,はっきり言って,著者の体験を理解するのは相当難しいと感じた。とはいえ,この本は私たちの日常の時間を止め,自分をふり返ることをうながす。

自分で自分を「何者であろうか」と追究する機会は,私たちにとってさほど多くない。たとえば,大学の選択やキャリアアップ,あるいは職場を変えるといった人生の転機で自分自身をふり返ることがある。私は訪問看護認定看護師の育成に携わっているのだが,認定看護師を目指すときも,多くの看護師は「私は何をしてきたのか」「これから何をしたいのだろう」と見つめ直す。

また,訪問看護の利用者ではどうかと考えると,「入院するか否か」「治療を続けるべきか中断するか」といった選択に迫られると,自分は何を大切にしたいのだろうかと考え込み,これまでの生き方や,支えている家族,疾患,治療,利用できる制度など,種々の情報を整理し,暮らし方を決定していく。

このような決定をすることが,実はとてもたくさんの選択肢のなかから行なわれていることを,この本が思い出させてくれる。私たちのこの決定は,たとえ今日の昼食に回転寿司を食べることであっても,1つひとつが自己決定の積み重ねだったのだと気づかせてくれる。

そして,もう1つこの本の意義は,なによりも当事者からの言葉,そのものである点だ。アスペルガー症候群に関する情報は,文献やネットなどでかなり得られるようになっている。しかし,それらの情報や支援者の見解などを超えさせる,当事者の内面がここにある。

アスペルガー症候群であろうとなかろうと関係ない。末期のがん患者や一緒に働く同僚に対しても,相手の言葉に耳を傾け,相手の考えや感じ方を知るために,もっと私たちは当事者に関心を向けなければならない。それをこの本が伝えてくれた。

(『訪問看護と介護』2009年1月号掲載)

「自閉的な」作業でゆっくりつながる

書評者:西村 ユミ(大阪大学コミュニケーションデザイン・センター・准教授)

書評を見る閉じる

「リンゴが話しかけてくる」。「草花と言葉が通じる」。「月とはよくおしゃべりをする」。なぜかモノとは接しやすい。が、無数の看板たちに襲われたり、「モノの自己紹介」に頭を埋め尽くされ、感覚が飽和することもある。

一方、人はなかなか手ごわい。「集団のなかでの過ごし方がわからない」。「声がうまく出せない」。「人と交わっている気がしない」。けれども「だれかとつながってこそ人」なのだとも思う。「自分はいったい何者だろう」。

――当事者研究はこのような経験と疑問にもとづいている。

それぞれの困難を重ね合わせた共同研究

「当事者」というと、どんな問題をかかえている人なのだろう、と思うかもしれない。あえていうならば、著者の綾屋さんは、アスペルガー症候群という困難を背負っている。自分で発見し、その当事者になることを選び取った。

が、脳性まひ当事者であり小児科医でもある熊谷さん(共著者)が指摘するとおり、「表面に現れ出る徴候として定義されるアスペルガー症候群」の説明は、当事者の経験を矮小化こそすれ反映してはいない。みずからの脳性まひも、身体の動きの障害というよりも、たとえば「便意を催している」という身体の自己紹介のまとめあがりの困難といったほうが、経験をうまく言い当てている。

「手話」を介して知り合った二人の共同研究は、綾屋さんが自身の経験をていねいに言葉に置き換える、その経験に、熊谷さんがみずからの困難を重ね合わせていくことで進められている。本書はそのような「対話」から生み出された。

言葉を「発見」し、「編み出す」旅へ

たとえば綾屋さんのフリーズやパニックは、専門家言説では感覚鈍麻や感覚過敏と呼ばれるが、ていねいに経験を紐解いてみると、身体内外からのたくさんの訴えかけによる感覚飽和がそれを招いていることがわかる。身体感覚やモノの訴えを過剰に取り込みすぎて「情報を絞り込み、意味にまとめあげる」ことが間に合わないのだ。

同様に、行為をまとめあげるのも難しい。人に話しかける場合にも、「どのくらいの声量で?」「声質で?」「呼吸との兼ね合いは?」「どんな表情をしながら?」などの決定すべき項目に迫られ、「発声」という行動に結実させることに手間どる。その困難が綾屋さんを「手話」へと誘ったようだ。

他者とのつきあいも難しい。他者と一緒にいることで、相手の表情や動作、話し方の癖、あるいは「キャラ(全体像)」に侵入され、「私」が乗っ取られそうになる。

二人は、こうした経験の分析を通して、〈夢浸入〉〈水フィルター〉〈エイエンモード〉〈ヒトリ反省会〉などの新しい概念を編み出していく。これまで難しかった、楽しさ、うれしさ、せつなさなどの感情が伝わってくる、豊かな身体表現を伴った「手話歌」にも出会う。

身体を動かせない熊谷さんには、この感覚が伝わらない。そのことから、似たような動きをすることで、似たような心理的感覚を味わっていることも発見する。

「月夜の森」に誘われて……

本書にはじめて触れたときは、綾屋さんと自分の感覚との相違点、類似点を分析しながら読み進んだ。二度目には、当事者研究というスタイルに触発されて、自分の感覚のまとめあげを探す旅に連れ出されてしまった。

「個」を探求する研究は、私たちに何をもたらすのだろうか?

当事者研究は、読み手の経験を「分解」し、新たな意味に「まとめあげる」ことを促す。なんだか「月夜の森」に身を浸したくなってきた。まだ出会っていない著者たちと、私自身のまとめあげを通してつながったような気がする。

これは単なる私的記録ではない。普遍的な価値をもつ「研究書」だ。

書評者:内山 登紀夫(よこはま発達クリニック所長・児童精神科医)

書評を見る閉じる

著者の綾屋氏は、2006年にアスペルガー症候群の診断を受けた二児の母、熊谷氏は脳性まひの当事者で小児科医である。

自閉症スペクトラム概念を提唱したWingは、社会性・社会的コミュニケーション・社会的イマジネーションの偏り、すなわち「Wingの3つ組」が発達期から存在することで定義した。自閉症スペクトラムの人は、「3つ組」に加えて感覚情報処理や認知機能の偏り、不器用、実行機能障害などがしばしばみられる――というのが、現在の医学的説明であろう。アスペルガー症候群は自閉症スペクトラムの中核に位置する。

専門家が手をつけにくい感覚情報処理の領域に切り込む

著者は「当事者自身の内部感覚から出発して、新しい自閉観を記述しなおす」ことを意図した。そして「体の内側の声を聞く」ことのわかりにくさの解説から本書は始まる。「おなかがすいた」といった多数派の人々には自明の感覚が、著者にはわかりにくい。身体外部からの情報に加えて、身体の内部から届けられる大量の情報が「等価」に届けられるために、大量の情報を絞り込み、空腹という意味にまとめあげ、「食べる」という具体的行動に移すことがとてもむずかしいという。

感覚情報処理の問題は従来、自閉症スペクトラムに比較的特異的な特性であるとされながらその診断学的位置づけが明確にされず、本格的な研究も少なかった。その理由としては、感覚情報処理の偏りが客観的に観察できる事象(たとえば、耳ふさぎ)にとどまらず、主観的に語られる場合が多く「客観的なデータ」が得られにくいこと、感覚の偏りの在り方が非常にまちまちで年齢や個人によるバリエーションが大きいことなどがあげられよう。

独りよがりにならない文章に乗って著者の感覚を追体験できる

このように専門家には手をつけにくい領域に著者は果敢に取り組み、自己の内部感覚を綿密、冷静に観察し、思索を重ね、多数派にも理解可能な文章という形を与えることに成功した。文体は感覚的で明晰であり、独りよがりの部分は全くなく、読者は著者の体験を実感とともに追体験できる。たとえば、育児のなかで著者の行動に子どもが反応する時の著者が語る内的体験。

《このようなときに、私は「ヒトとつながっている」という実感を得る。自分のみぞおちがギュッとつかまれてドキドキして満たされる感じがして、子どもが自分にしゅっと乗り移って、じわじわと自分のなかに溶けていく感じだ。》

このような魅力的な文章が満載されているだけでも、本書は十分に読む価値があるのだが、もちろん自閉を語る際にも著者の才能は発揮される。自身の体験をもとに〈身体の自己紹介〉〈したい性〉〈せねば性〉〈夢侵入〉など、著者独自の魅力的な概念が提唱される。

このような独自の概念は独りよがりになりやすいのだが、第三者が理解できるように体験談を交えた丁寧かつ明解な解説が加えられているために、ことごとく分かりやすく「なるほど、なるほど」とストンと腑に落ちる。優れた知性と誠実な思索の積み重ね、心理学など関連諸科学の知識の存在を確かに感じる。熊谷氏が脳性まひ当事者の視点から、綾屋氏の経験と対話を重ねたことも本書に深みを与えた。

あの患者さんが言っていたのはこういうことかもしれない……

評者は本書を読みながら、「この体験は○○さんに似ている、××さんが言わんとしていたことはよく分からなかったけど、もしかしたらこういうことかも知れない」、「あの症状は〈したい性〉が立ち上がらないことで説明がつくかも」などと、実際に関わっているアスペルガー症候群の人を連想することがしばしばあった。

本書は当事者の私的体験の記録ではなく、書名のとおり優れて普遍的な価値をもつ「発達障害当事者研究」である。ぜひ一読を勧めたい。読書の快楽を味わいながら障害の意味について、「多数派とは、少数派とは何か」について考えさせられる刺激的で貴重な体験になるだろう。