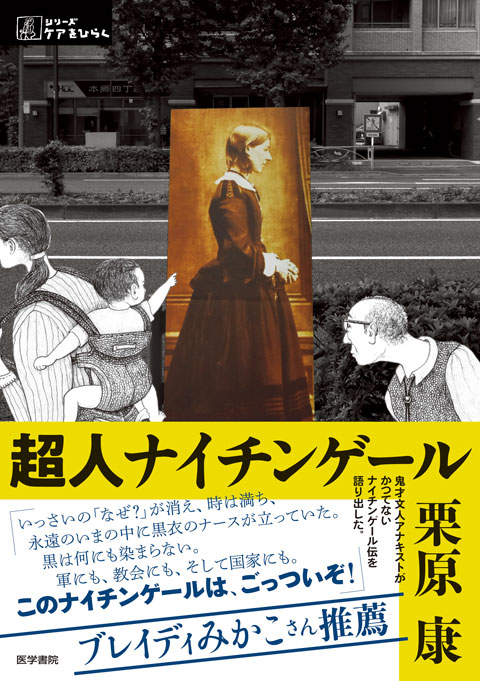

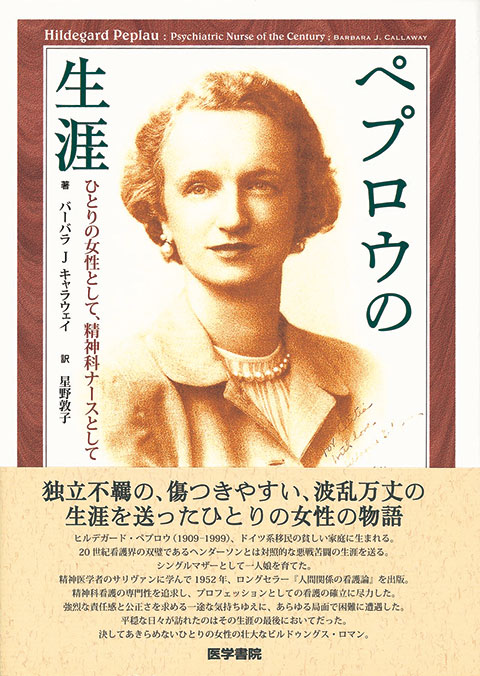

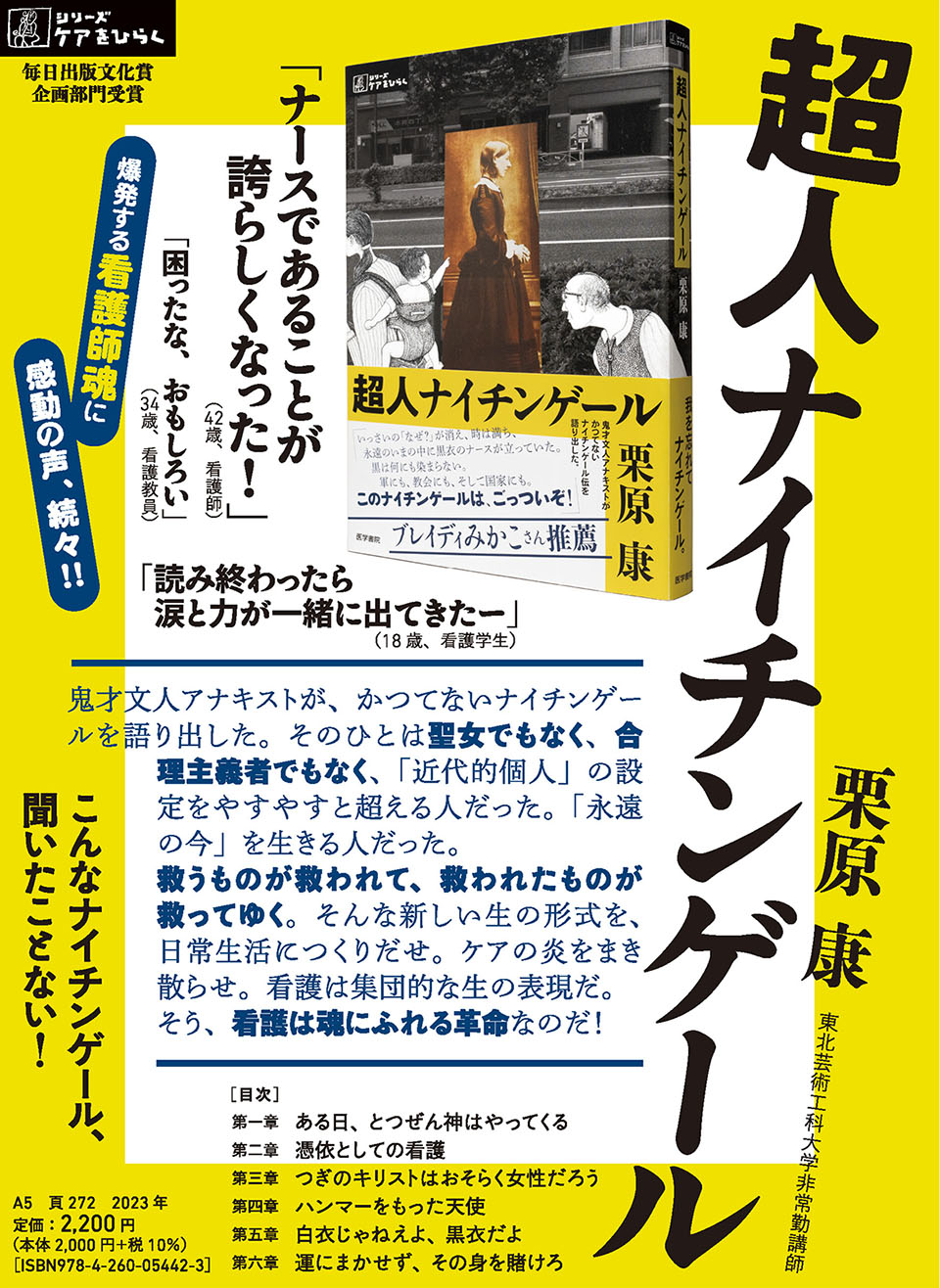

超人ナイチンゲール

我を忘れて、ナイチンゲール。

もっと見る

こんなナイチンゲール、聞いたことない! ──鬼才文人アナキストが、かつてないナイチンゲールを語り出した。それは聖女でもなく合理主義者でもなく、「近代的個人」の設定をやすやすと超える人だった。「永遠の今」を生きる人だった。救うものが救われて、救われたものが救ってゆく。そんな新しい生の形式を日常生活につくりだせ。ケアの炎をまき散らせ。看護は集団的な生の表現だ。そう、看護は魂にふれる革命なのだ!

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 栗原 康 |

| 発行 | 2023年11月判型:A5頁:272 |

| ISBN | 978-4-260-05442-3 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 本書の特長

- 序文

- 目次

- 書評

本書の特長

開く

序文

開く

はじめに

あれは去年の一二月。地元の喫茶店で、編集者の白石正明さんとおしゃべりをしていたときのことだ。「〈ケアをひらく〉ときいて、パッとおもいうかぶのはなんですか?」。そうきかれて、わたしは「看護師でしょう」とこたえた。

なにをどう「ひらく」のかはさておいて、とにかく看護師ってすごいなとおもっていたのだ。大病を患って、めっちゃお世話になったとかそういうことではない。きっかけは、ネコ。野良ネコのきたろうだ。

この数年、わたしはご近所さんたちと野良ネコを飼っている。地域ネコだ。なかでも一番面倒をみていたのが、きたろうである。額にキズがあって見た目はいかついのだが、これが人懐っこくてかわいい。いちど出くわすと、どこまでもくっついてくる。いっしょに散歩ができるんだ。犬かよ。

そんなある日、きたろうが倒れてしまう。それをご近所さんが救出。どうも帰宅したら、玄関前にきたろうが突っ伏していたらしい。とっさに自転車カゴに放りこみ、病院まで猛ダッシュだ。医師から告げられた病名は、ネコエイズ。不治の病だ。しかも一か月はつきっきりで看護しないとすぐに死んでしまうという。それをきいて、ご近所さんは決意する。仕事を辞めたのだ。

わたしはその話をきいて大感動。しかしネコ助けのためとはいえ、ハンパない行動力だ。なにをやっているひとなのだろう。すこし仲良くなってから職業をきいてみると、なんと看護師だった。このときは元看護師だけどね。

しかし、どうりでいっしょに薬をあげているとき、落ちついているとおもったのだ。わたしがきたろうを抱えると緊張が伝わるのか、ギャアとなってしまうのだが、看護師さんが堂々とおさえるとおとなしくなる。すごい。

おかげできたろうは元気になったのだが、これがまた弱いのに喧嘩っ早い。しょっちゅう血まみれでぶっ倒れている。いつもおなじ右腕がやられているのだ。ネコパンチをかわされて、そのままガブリと噛みつかれているのだろう。それをまた看護師さんがみつけて、応急処置だ。

ちょくちょく、そこらの草むらに転がっているのをひろってくる。正直、わたしには発見できない。たぶん看護師さんはきたろうとシンクロしていて、なんとなく考えていることがわかっているのだとおもう。ケアだよ。

しかし、おととしの正月のことだ。近所のネコ屋敷で再びドンパチがおこる。きたろうvsアメシュ。元日決戦だ。きたろうはそれで深手を負い、そのまま帰らぬひととなってしまった。あばよ、きたろう。

さて、わたしが看護師に興味をもったのは、このときからだ。あきらかに、ぼくら素人とはもっている力がちがう。これはいったいなんなのか。そもそもケアってなんだ。もっと知りたいとおもっていた。

そんなときに声をかけてくれたのが白石さんだ。わたしが「看護師、ヤバいっすよ」といっていたら、「じゃあ、うちでナイチンゲールの評伝でも書きませんか」と誘ってくれた。えっ、ナイチンゲール?

実のところ、わたしはナイチンゲールのことをほとんど知らなかった。ちっちゃいころ、よく伝記まんがは読んでいたのだけれど、ナイチンゲールの本を手にとろうとおもったことはなかった。

もちろん、「近代看護の母」とか「クリミアの天使」と呼ばれているのは知っていたのだ。だけど、なんだか道徳の教科書みたいなイメージが強くてね。世のため、ひとのため。清く、正しく、美しく。ちょっと口が悪くなってしまうが、そういうのにはヘドがでる。それで敬遠していたのだ。

しかし、どえらいひとなのはたしかだし、ただの読まずぎらいかもしれない。そうおもって、白石さんの提案にのってみた。はじめて読んだのは「カサンドラ」。ナイチンゲールの自伝的小説だ。わたしはこれを読んで、びっくり仰天。このひとぶっとんでいるよ。いい意味で、イメージがひっくり返されたのだ。

どんな話なのか。詳しくは本編でふれるが、イギリス上流階級に生まれたナイチンゲール。三〇代半ばまで、なにもさせてもらえなかった。女は結婚して、男に尽くすのがあたりまえ。とりわけ、まだ賤(いや)しい仕事だといわれていた看護の仕事に就くことなんてゆるされなかった。この小説では、その恨みつらみがぶちまけられる。

結婚制度や男社会への激しい怒り。けっきょく、主人公はなにもできないまま死んでしまうのだが、最後にボソッとこうつぶやくのだ。「つぎのキリストは、おそらく女性だろう」。いいかえてみるよ。イエス・キリストはわたしだ。

結婚を拒否しつづけ、看護の道をきりひらく。男に依存しなくても、女は生きていける。その先駆者である自分をキリストに重ねているのだ。やりたいこともやらずに生き延びるくらいなら、はりつけにされたほうがまだマシだ。

あとさきなんて考えなくていい。没落してもいい。いざ看護師になれば、感染症がひろがっているその現場に、みずからすすんで身を投じていく。たとえそれで命を落としても、その姿をみて共鳴したものたちが、われもわれもとあとにつづいていく。それがキリストの生をいきなおすということだ。

もしかしたら、ぼくらがあたりまえだとおもっている近代的な人間を超えてしまっているのかもしれない。いつも将来のことを考えて、リスク計算をして合理的に生きる。そんな人間のありかたを突きぬけてしまっているのだ。本書では、ニーチェのことばを借りて、それを「超人」と呼んでおきたい。

よし、準備完了だ。そろそろナイチンゲールの評伝をはじめさせていただきたいとおもいます。一九世紀のイギリスに「超人」があらわれた。はりつけ、上等。このひとを見よ。えらいこっちゃ。わたしが世界を救うんだ。自分の将来をかなぐり捨てて、看護のいまを生きていく。ケアの炎をまき散らす。その火の粉を浴びて、あなたもわたしも続々と「超人」に生まれ変わっていく。

みんなナイチンゲールだよ。いくぜ。

目次

開く

はじめに

第一章 ある日、とつぜん神はやってくる

第二章 憑依としての看護

第三章 つぎのキリストはおそらく女性だろう

第四章 ハンマーをもった天使

第五章 白衣じゃねえよ、黒衣だよ

第六章 運にまかせず、その身を賭けろ

参考文献

おわりに

書評

開く

新聞で紹介されました

《著者は、この召命意識を神秘主義に引きつけながら強く捉える。しかも時系列に沿った評伝の記述に自身のアナキズムの思想や体験談を織り交ぜ、評伝の形を破る。そうすることことで、既存の制度や組織を抜本的に改革し破壊する「超人」的、アナキスト的ナイチンゲールを立体的に描出する「評伝」を作り上げた。》──古荘匡義(龍谷大学准教授・宗教哲学)

(『公明新聞』2024年3月4日読書欄より)

《他者への身の投げ方の先にあるものが、ナイチンゲールの「脱病院化」だという。つまり健康と病気、救う者と救われる者、わたしとあなた――それらすべての垣根を彼女は超えようとした。そんな「超人」の胸の炎を見つめたい。》──杉本真維子(詩人)

(『東京新聞』2024年2月18日読書欄より)

《それと決められた規範や秩序を逸脱しても、やりたいことをやりたいようにやる。そんなアナーキーな一生を送るものがもしもケアの領域にいたらどうだっただろうか。それがナイチンゲールの一生であった。》──森元斎(長崎大学多文化社会学部准教授・思想史)

(『西日本新聞』2月17日読書欄ほか、共同配信)

《過去に生きた人の本や資料を読んでいると、ふとその人が語りかけてくることがある。その人の霊性のようなものに触れるからだろう。そもそも近代人は、自他の境界の物理的な決定を前提としがちであり、他者の「声」を聞くことが苦手である。……読み終えて、ただ相手を尊重しよう、慈しもうと心から思えた。》──小川公代(上智大学教授・文学研究)

(『日経新聞』2024年2月10日より)

《本書はナイチンゲールの生涯を紐解きながら、ケアが何にも増してラディカルな営為であるという新しい世界の扉を、われわれ読者にむかって「ひらいて」くれたのだろう。栗原さんは又、こうも書く。「ケアの炎をまき散らせ」。これこそはケアに携わる全てのものの矜持、胸の奥底に秘めた熱い願いを、見事に言い当てた一節ではないだろうか》──早助よう子(小説家)

(『図書新聞』2024年1月27日より)

《常識を揺さぶられるという点では間違いなくエキサイティングな読書体験であった。それでいて文体は軽妙で、引き込まれるようにして読み終えられる。…それにしても、本書に出てくるクリミア戦争での軍隊医療の酷さは、評者にウクライナ戦争を想起させずにはおかない。》──小泉悠(東京大准教授・安全保障研究者)

(『読売新聞』2024年1月26日 読書欄より)

《ナイチンゲールはなぜ、過酷な看護の道に身を投じたのか、危険を顧みずクリミア戦争に赴いたのか。神の声を聞き、神との合一をめざす。行動するのに理由も目的も必要としない。そのような神秘主義者としてナイチンゲールを読み解くと、彼女の激しさを支えていた何かに近づける気がする。》──内田麻理香(東京大特任准教授・科学技術社会論)

(『毎日新聞』2024年1月6日 読書欄より)

《ナイチンゲールはこう言った。病気とは「回復過程」であり、それは「自然の努力」にほかならない。病気は健康と対比される悪しきものではない。むしろ善か悪か、正常か異常かという人為的にもうけられた区分をとびこえて、生きようとする自然の力をひきだすのだ。》──栗原康(自著紹介)

(『アナキズム』2004年2月1日より)

雑誌で紹介されました

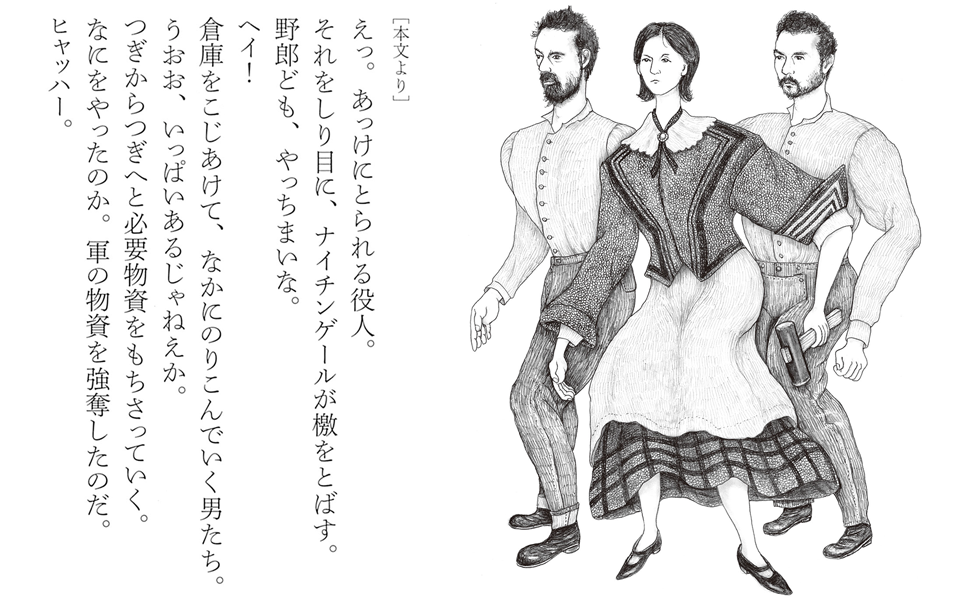

《「強奪はケアでしょ」。この一文を読んで吹き出した。こんな言葉、ナイチンゲールが言うか? 言うのだ。言わせるのだ。言いつかったのだ。本書は型破りな書法でつづった伝記であり、アナキズム研究者がナイチンゲールに口寄せした書いたケア論である。》──五所純子(文筆家)

(『週刊金曜日』2024年2月2日「きんようぶんか」より)

《「この人と一緒にものを考えていきたいとか、これから1年かけておしゃべりしてみたいとか、この人の人生を追体験することで一緒に生きてみたら面白いだろうなっていう感じかもしんないです」》──栗原康(インタビュー)

(『AERA』2024年1月22日「この人のこの本」より)

《「いろんな人が渾然一体となって自立的に助け合う空間を見たとき、人間の生きる力を感じました。そこで、アナキズムとケアをかけ合わせて考えてみたいと思っていたとき、本シリーズ〈ケアをひらく〉の依頼が来たんです」》──栗原康(インタビュー)

(『週刊プレイボーイ』2024年1月8日(“本”人襲撃)欄より)