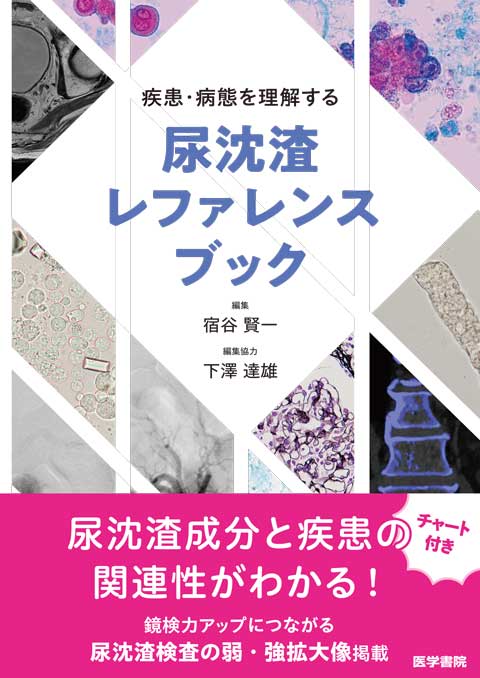

疾患・病態を理解する尿沈渣レファレンスブック

尿沈渣成分と疾患の関連性がわかる!

もっと見る

『臨床検査』誌 Vol.62 No.4(2018年4月・増刊号)「疾患・病態を理解する 尿沈渣レファレンスブック」待望の書籍化。検査編(解剖、尿路の検査・処置・手術、尿沈渣成分の解説)、疾患編(尿沈渣成分と疾患との関連性を解説)の二部構成。尿沈渣成分略語一覧表を追加、尿検査や尿沈渣成分の解説を拡充。尿沈渣検査の強拡大像の追加により弱拡大像との比較が可能となり、鏡検力のレベルアップが期待できます。

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 序文

- 目次

- 書評

序文

開く

序

尿沈渣と疾患の関連性を体感し,鏡検のレベルアップを

医療費の抑制策また高年齢化が進む現在の医療環境では,簡便・迅速・低コストかつ患者に対して非侵襲的である尿検査を有効活用する意義は大きくなっています.特に尿沈渣検査は,腎・尿路系の疾患のスクリーニング検査として意義は高く,より多くの付加価値情報を臨床に提示できると考えています.

尿沈渣検査による典型的な尿路の腫瘍細胞の鑑別能力は,日本臨床衛生検査技師会主催の外部精度管理調査のフォトサーベイの報告から証明されており,国内の臨床検査機関のうち,8割以上の施設で鑑別が可能です.今日の尿沈渣検査は,スクリーニング検査の目的以上の検査結果を臨床へ提供可能な施設もあり,尿沈渣検査の鑑別技術の向上が裏付けられているといえます.しかしながら,臨床の場において腎・尿路系疾患の診断と治療における尿沈渣検査の意義が明らかにされていない部分もあり,臨床との関連性を明確にする必要があります.

2018年春に発刊された「臨床検査」誌62巻4号(2018年4月・増刊号)「疾患・病態を理解する尿沈渣レファレンスブック」が好評でしたので,このたび,冒頭に尿沈渣成分略語一覧を追加し,ポドサイトやアデノウイルス感染細胞などの解説を加え,また,尿沈渣成分の弱拡大と強拡大の比較写真なども加え,単行本として発行することになりました.

本書では,尿沈渣検査に関係がある検査,処置・手術,疾患の基礎的な知識を解説し,チャート図と尿沈渣成分の写真によって典型的な事項について提示・解説しました.また,見えた成分を算定する鏡検方法に加え,患者情報,臨床検査結果,尿沈渣成分から総合的に判断し,さらに必要不可欠な成分を探し出す鏡検方法を習得できる内容に構成しています.

本書により,尿沈渣成分と疾患の関連性を体感し,鏡検のレベルアップにつながることを願っています.

最後に,ご多忙中にもかかわらず本書の発刊にあたりご執筆をいただきました諸先生方に心から感謝申し上げます.

2025年5月

順天堂大学医療科学部臨床検査学科

宿谷賢一

目次

開く

基礎編

I 尿沈渣検査に必要な基礎知識

腎泌尿器系の解剖

II 尿沈渣成分解説

尿沈渣成分と各種要因の関連性

鑑別が難しい尿沈渣成分

ポドサイト

アデノウイルス

尿沈渣に出現する悪性細胞の見方と考え方

上皮性悪性細胞類

非上皮性悪性細胞類

III 尿路の検査

X線

血管造影

超音波

CT,MRI

内視鏡

腎生検

尿検査関連の各種ガイドライン

臨床検査(検体検査)

IV 尿路の処置・手術

導尿カテーテル・尿管ステント

経皮的膀胱瘻造設術,経皮的腎瘻造設術

尿路変向術

疾患編

V 腎疾患

症候群

急性腎炎症候群

急速進行性腎炎症候群

慢性腎炎症候群

無症候性蛋白尿・血尿

ネフローゼ症候群

急性腎障害・急性腎不全

慢性腎不全

各種疾患

溶連菌感染後糸球体腎炎

半月体形成性糸球体腎炎

IgA腎症

微小変化型ネフローゼ症候群

巣状分節性糸球体硬化症

膜性腎症

膜性増殖性糸球体腎炎

糖尿病性腎症

ループス腎炎

薬剤性腎障害

VI 泌尿器疾患

尿路・性器感染症

腎盂腎炎

膀胱炎

放射線性膀胱炎

間質性膀胱炎

尿道炎

前立腺炎

尿路・性器腫瘍

腎癌

腎盂・尿管癌

膀胱癌

前立腺癌

尿膜管癌

その他

尿路結石症

前立腺肥大症

多発性囊胞腎

膀胱・腸瘻

膀胱損傷

VII 全身性疾患・症候

高血圧

脱水

発熱

白血病・悪性リンパ腫

骨髄腫

ファブリー病

貧血

黄疸

VIII 術後・処置後

尿路変向術後

前立腺生検後

眼底検査後

化学療法後

腎移植後

索引

書評

開く

鏡検のレベルアップをめざす臨床検査技師,尿検査結果を活用する医師に

書評者:矢冨 裕(国際医療福祉大大学院長)

簡便に実施でき,非侵襲的検査の代表でありながら,多くの情報を提供してくれる尿検査を有効活用する意義は論をまちません。尿沈渣検査は,尿を遠心分離して得られる沈渣を顕微鏡で観察するものですが,腎臓・尿路系疾患を中心に多くの疾病を発見する手がかりとなります。この検査においては,種々の沈渣成分を正確に観察・記述することが重要ですが,本検査のプロとしては,診断・病態解明に資することができる,より多くの付加価値情報を臨床に提示する必要があります。そのためには,尿沈渣検査の鑑別技術の向上はもちろんのこと,疾患・病態との関連性を十分に理解している必要があります。

本書は,2018年春に発刊され,好評を博した「臨床検査」誌62巻4号(2018年4月・増刊号)「疾患・病態を理解する尿沈渣レファレンスブック」を書籍化したものと伺っていますが,まさに,「疾患・病態を理解する」助けになってくれると信じています。編集担当の宿谷賢一教授,編集協力の下澤達雄教授は,それぞれ,一般検査を専門とする,わが国を代表する臨床検査技師,臨床検査医です。

本書はわかりやすい二部構成になっていますが,前半の基礎編では,解剖,尿路の検査・処置・手術,尿沈渣成分,後半の疾患編では,尿沈渣成分と疾患との関連について解説されています。基礎編では解説が充実している一方,疾患編は見開きでたいへん読みやすくなっています。

本書では美しい写真がふんだんに使われ,まさに,尿沈渣と疾患の関連性を体感できると感じています。本書により,尿沈渣成分と疾患・病態の関連性に関する知識を深め,鏡検のレベルアップにつなげていただくことを願っています。また,本書は,評者のように,尿沈渣検査に自ら接する機会がなく,オーダーした結果だけを確認するような方にとっても,たいへん勉強になります。鏡検のレベルアップをめざす臨床検査技師はもちろんのこと,尿検査結果を活用する医師にも,ぜひ,手にとっていただければと思います。

本書は,レファレンスブックという書名の通り,個々の事項を調べるのにも有効活用できますが,最初から最後まで通読いただくことで,尿沈渣検査の体系的かつ深い理解につなげていただけるのではと思います。多くの方々に有効活用されることを願うものです。