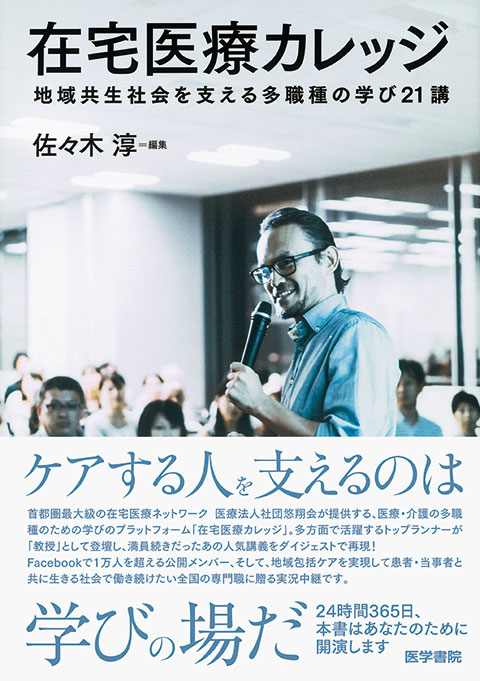

在宅医療カレッジ

地域共生社会を支える多職種の学び21講

ケアする人を支えるのは学びの場だ

もっと見る

首都圏最大級の在宅医療ネットワーク 医療法人社団悠翔会が提供する、医療・介護の多職種のための学びのプラットフォーム「在宅医療カレッジ」。多方面で活躍するトップランナーが「教授」として登壇し、満員続きの人気講義を精選して再現![2015-2017年開催分] Facebook1万人を超えるメンバー、そして地域包括ケアを実現して患者・当事者と共に生きる社会ではたらき続けたい全国の専門職に贈ります。

●“これでいこう”―佐々木先生と在宅医療(佐々木淳×山崎亮対談イベント)

| 編集 | 佐々木 淳 |

|---|---|

| 発行 | 2018年12月判型:A5頁:264 |

| ISBN | 978-4-260-03823-2 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 序文

- 目次

- 書評

序文

開く

はじめに 在宅医療カレッジとは

「在宅医療カレッジ」は、2015年にスタートした医療・介護多職種のための学びのプラットフォームです。

その「キャンパス」はwebにあります。よりよい在宅医療・ケアを提供していくため、多職種が共有しておくべき知識について、それぞれのフィールドで活躍するトップランナーを「教授」に迎えて定期的なセミナーを開催し、Facebook上で登録されている1万人を超えるメンバーに、24時間の学びと交流の機会を提供しているものです。

その最大の目的は「スムーズな多職種協働を通じて、理想の在宅医療を実現すること」です。

多職種協働の重要性は介護保険スタート時から叫ばれています。しかし、施行から18年を経過した現在でも、これは大きな課題であり続けています。各地で「顔の見える関係づくり」が行なわれていますが、多職種協働は必ずしもスムーズに進んでいません。

集合知の結実といえるWikipediaによれば、協働(きょうどう、英:coproduction/cooperation)とは「複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること」と定義されています(2018年11月1日時点)。仲よくなっただけでは多職種のチームは機能しません。少なくとも「目標の共有」と「チームワーク」の両方が必要なのです。

専門職は自身の専門性を磨くことに専念する傾向があります。しかし専門性の殻に閉じこもっていては、多職種協働を通じてその専門性を効果的に発揮していくことはできません。専門外領域における課題の広がりと、自分以外の専門職の役割を理解しておく必要があります。また、共有された目標を達成するためには、課題意識の共有、課題解決に向けてのプロセスの共有も必要となります。つまり、単なる「顔の見える関係」だけでは、チームワークは発揮できないのです。在宅医療カレッジは、専門性の枠を越えた合同の学びの場を提供することで、在宅療養支援に必要な知識やスキルの全体像を俯瞰し、より効果的な役割分担、そしてそれぞれの専門職の役割を再定義することをめざしています。そのなかで、専門職は「自分が提供すべき専門性」ではなく「自分が求められている専門性」という視点で、自らの知識とスキルを磨いていくことが重要であると考えています。

しかし、在宅医療における「学び」には難しさがあります。在宅ではそれぞれの専門職が独立して仕事をしていることが多く、現場で同職種・他職種から学ぶ機会がそもそも少ないのです。自ら意識しなければ最新の知見に触れることが難しく、日々の業務のなかで、専門職としての成長が滞る可能性があります。成長が滞ると、自らの仕事の本来の目的を見失い、業務そのものが目的化してしまう危険もあります。

また実際の現場では、多職種協働の役割分担のなかで、専門外領域との接触機会そのものが少なく、自分が「知らない」こと自体に気がついていないケースも多いのです。

だからこそ、在宅医療カレッジは、

① 各専門職に「気づき」を通じて学びのモチベーションを刺激すること。

② 自主的かつ効果的な学びのためのナビゲーションを提供すること。

この2点にとくに留意してきました。

そして、各回の講義を担当していただく教授を招聘するにあたっては、単に「優れた専門家」というだけではなく「未来の課題解決のために全力で取り組んでいる情熱的かつ魅力的な専門家」であることを重視してきました。ここで発信されたメッセージによって専門職としての新しい生き方を見出した仲間も少なくありません。

しかし、このような直接対話型の教育プログラムには、さまざまな物理的制約が存在します。この制約を乗り越えて参加する仲間の多くは、実はすでに高いモチベーションをもっています。そして学びたい人は、自分の力で学ぶことができます。理想の在宅医療・ケアを実現するために本当に必要なのは、現時点で「学び」に対して消極的な人たちのスイッチを入れること。そしてそのための「気づき」のメッセージなのではないでしょうか。

ライブの現場に集うことができる幸運な100~200人程度が享受している素晴らしい講義を、より多くの人に届けることができれば、そしてそこに込められた教授陣の熱い思いを一点に集約することができれば、多くの消極的な専門職の固定観念と現状維持の固い殻を打ち壊し、成長のためのエネルギーを提供することができるかもしれない――。そんな思いで、これまでの講義のダイジェスト版として、現在と未来に活用できるメッセージに焦点を当てて本書を企画・編集しました。

まずは、読者それぞれが惹かれる冒頭のことば key message に目をとめていただけたら嬉しいです。

本書を通じて、1人でも多くの仲間が、理想の在宅医療・ケアを実現し、よりよい未来を創るためのチームの一員となってもらえることを願っています。

「在宅医療カレッジ」は、2015年にスタートした医療・介護多職種のための学びのプラットフォームです。

その「キャンパス」はwebにあります。よりよい在宅医療・ケアを提供していくため、多職種が共有しておくべき知識について、それぞれのフィールドで活躍するトップランナーを「教授」に迎えて定期的なセミナーを開催し、Facebook上で登録されている1万人を超えるメンバーに、24時間の学びと交流の機会を提供しているものです。

その最大の目的は「スムーズな多職種協働を通じて、理想の在宅医療を実現すること」です。

多職種協働の重要性は介護保険スタート時から叫ばれています。しかし、施行から18年を経過した現在でも、これは大きな課題であり続けています。各地で「顔の見える関係づくり」が行なわれていますが、多職種協働は必ずしもスムーズに進んでいません。

集合知の結実といえるWikipediaによれば、協働(きょうどう、英:coproduction/cooperation)とは「複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること」と定義されています(2018年11月1日時点)。仲よくなっただけでは多職種のチームは機能しません。少なくとも「目標の共有」と「チームワーク」の両方が必要なのです。

専門職は自身の専門性を磨くことに専念する傾向があります。しかし専門性の殻に閉じこもっていては、多職種協働を通じてその専門性を効果的に発揮していくことはできません。専門外領域における課題の広がりと、自分以外の専門職の役割を理解しておく必要があります。また、共有された目標を達成するためには、課題意識の共有、課題解決に向けてのプロセスの共有も必要となります。つまり、単なる「顔の見える関係」だけでは、チームワークは発揮できないのです。在宅医療カレッジは、専門性の枠を越えた合同の学びの場を提供することで、在宅療養支援に必要な知識やスキルの全体像を俯瞰し、より効果的な役割分担、そしてそれぞれの専門職の役割を再定義することをめざしています。そのなかで、専門職は「自分が提供すべき専門性」ではなく「自分が求められている専門性」という視点で、自らの知識とスキルを磨いていくことが重要であると考えています。

しかし、在宅医療における「学び」には難しさがあります。在宅ではそれぞれの専門職が独立して仕事をしていることが多く、現場で同職種・他職種から学ぶ機会がそもそも少ないのです。自ら意識しなければ最新の知見に触れることが難しく、日々の業務のなかで、専門職としての成長が滞る可能性があります。成長が滞ると、自らの仕事の本来の目的を見失い、業務そのものが目的化してしまう危険もあります。

また実際の現場では、多職種協働の役割分担のなかで、専門外領域との接触機会そのものが少なく、自分が「知らない」こと自体に気がついていないケースも多いのです。

だからこそ、在宅医療カレッジは、

① 各専門職に「気づき」を通じて学びのモチベーションを刺激すること。

② 自主的かつ効果的な学びのためのナビゲーションを提供すること。

この2点にとくに留意してきました。

そして、各回の講義を担当していただく教授を招聘するにあたっては、単に「優れた専門家」というだけではなく「未来の課題解決のために全力で取り組んでいる情熱的かつ魅力的な専門家」であることを重視してきました。ここで発信されたメッセージによって専門職としての新しい生き方を見出した仲間も少なくありません。

しかし、このような直接対話型の教育プログラムには、さまざまな物理的制約が存在します。この制約を乗り越えて参加する仲間の多くは、実はすでに高いモチベーションをもっています。そして学びたい人は、自分の力で学ぶことができます。理想の在宅医療・ケアを実現するために本当に必要なのは、現時点で「学び」に対して消極的な人たちのスイッチを入れること。そしてそのための「気づき」のメッセージなのではないでしょうか。

ライブの現場に集うことができる幸運な100~200人程度が享受している素晴らしい講義を、より多くの人に届けることができれば、そしてそこに込められた教授陣の熱い思いを一点に集約することができれば、多くの消極的な専門職の固定観念と現状維持の固い殻を打ち壊し、成長のためのエネルギーを提供することができるかもしれない――。そんな思いで、これまでの講義のダイジェスト版として、現在と未来に活用できるメッセージに焦点を当てて本書を企画・編集しました。

まずは、読者それぞれが惹かれる冒頭のことば key message に目をとめていただけたら嬉しいです。

本書を通じて、1人でも多くの仲間が、理想の在宅医療・ケアを実現し、よりよい未来を創るためのチームの一員となってもらえることを願っています。

目次

開く

はじめに 在宅医療カレッジとは

第I部 認知症ケアの学び

1 認知症の人とともに生きる

2 認知症プロアクティブアプローチケア

3 なぜスウェーデンでは認知症が重症化しないのか

4 “理由を探る”認知症ケア 関わりが180度変わる

5 内側からみたレビー小体型認知症

6 当事者の目線で考える認知症 早期発見・早期絶望という現実と

第II部 高齢者ケアの学び

1 高齢者の薬物療法

1 ポリファーマシー

2 ポリファーマシーの是正

2 車いすシーティングの可能性 シーティングで変わる車いす使用者の未来

3 最期まで口から食べる 嚥下食の新しい視点と考え方

4 超高齢社会における栄養ケアの役割

サルコペニア・フレイルティ・認知症と戦うには

5 リハビリテーション栄養

6 口腔ケアと食支援 食べること 生きること 最期まで食べられる街づくり

7 高齢者の肺炎と口腔機能を考える

第III部

1 私の死生観 ホスピス医24年の経験を通して

2 多死社会の処方箋 医療と介護のイノベーション

3 破綻からの奇蹟 いま夕張市民から学ぶこと

4 スピリチュアルケア・援助的コミュニケーション

5 患者の視点で考えるがんの治療と療養支援

6 退院支援のあり方を考える 病院と在宅の連携とは

7 これからの地域と医療のカタチ 村上智彦・西村元一からのメッセージ

8 私たちは在宅医療をどう学び、どう実践していくべきか

学長より 当たり前のことを当たり前に

おわりに 学び合いの場を広げるために

付録 教授一覧

在宅医療カレッジ開催一覧

第I部 認知症ケアの学び

1 認知症の人とともに生きる

2 認知症プロアクティブアプローチケア

3 なぜスウェーデンでは認知症が重症化しないのか

4 “理由を探る”認知症ケア 関わりが180度変わる

5 内側からみたレビー小体型認知症

6 当事者の目線で考える認知症 早期発見・早期絶望という現実と

第II部 高齢者ケアの学び

1 高齢者の薬物療法

1 ポリファーマシー

2 ポリファーマシーの是正

2 車いすシーティングの可能性 シーティングで変わる車いす使用者の未来

3 最期まで口から食べる 嚥下食の新しい視点と考え方

4 超高齢社会における栄養ケアの役割

サルコペニア・フレイルティ・認知症と戦うには

5 リハビリテーション栄養

6 口腔ケアと食支援 食べること 生きること 最期まで食べられる街づくり

7 高齢者の肺炎と口腔機能を考える

第III部

1 私の死生観 ホスピス医24年の経験を通して

2 多死社会の処方箋 医療と介護のイノベーション

3 破綻からの奇蹟 いま夕張市民から学ぶこと

4 スピリチュアルケア・援助的コミュニケーション

5 患者の視点で考えるがんの治療と療養支援

6 退院支援のあり方を考える 病院と在宅の連携とは

7 これからの地域と医療のカタチ 村上智彦・西村元一からのメッセージ

8 私たちは在宅医療をどう学び、どう実践していくべきか

学長より 当たり前のことを当たり前に

おわりに 学び合いの場を広げるために

付録 教授一覧

在宅医療カレッジ開催一覧

書評

開く

在宅医療の現在が見通せる小さな窓のような本

書評者: 高橋 昌克 (釜石のぞみ病院医師)

本書の編者は,東京を中心として在宅医療ネットワークを提供する医療法人社団のリーダーであり,かつウェブ上で全国の在宅ケアに関わる多種多様な人たちとの学びと意見交換の場「在宅医療カレッジ」を主催・提供している奇特人である。

その一連の講義シリーズの内容をダイジェスト版として編集されたのが,この一冊である。刊行と同時にAmazon医書ランキングで2018年の歳末から19年年初のベストセラーとなったので,目に留められた方もおられるだろう。

本書はIII部構成となっている。第I部「認知症ケアの学び」では,近未来のわが国では高齢者の4割が認知症・軽度認知障害になるというシミュレーションデータ(p.7,木之下徹講義)が大前提として呈示されており,あらためて衝撃を受ける。しかし「認知症になったらおしまい」ではなく,患者が持っている能力を生かして健常者と共に地域の一員として多様な社会をつくる必要と希望があることを,現場の実践家が熱心に説いている。また,疾患当事者(レビー小体型認知症・若年性アルツハイマー型認知症)も本書の講師として,その貴重な体験を語られている。「おまえが忘れても,俺たちが覚えているから」(p.57,丹野智文講義)と地域の友人から励まされたという言葉が,認知症サポーターが進むべき発想の転換を示している。

第II部「高齢者ケアの学び」では,高齢者のサルコペニア,フレイル,そこから生じる肺炎などの予防も注目を集めるようになった現代の進歩がよくわかる。多くの高齢者がそれぞれに多重併発した疾患の治療を受けるため,ポリファーマシーの問題が生まれていること(秋下雅弘・平井みどり講義)も見過ごせない。さらに栄養指導には口腔ケア,リハビリテーションの併用で,高齢者の笑いのある生活が延びることが各章で述べられている。さらに,長い老後の生活に欠かせない車いすシーティングの可能性(山崎泰広講義)も注目である。医療者にできる新たな思いが湧き上がり,自身も行動したくなる。

第III部「地域共生社会の学び」では,寿命が延び,長い老いの時間を迎えなければならないこれからの日本人に必須の知識が語られている。これからの高齢者は支援されるだけでなく,自らの持つ能力を地域のために役立て,共に生きる社会をめざすべき存在であること。循環型の在宅ケアを利用しつつ,医療の世話になる疾患が進行したなら入院し,かつ医療者はその方の「人生を遮断」(p.202,宇都宮宏子講義)しないケア提供を目標として退院支援する。死が近づいて来たら,スピリチュアリティを基盤とした在宅ホスピスケアを受けることも視野に入れる――。その先駆的実証例として,夕張市の医療再建が,在宅医療が地域医療の担い手であることを証明したことも述べられている。

また,本書に地域共生社会の実現に向けてそれぞれ尽力した西村元一と村上智彦,二人の医師の事績が紹介されている。ともにがん当事者となり50代で早逝されたが,最後まで無数のがん患者支援のために,命を削って行動し続けられていた。

本書は在宅医療を見通す小さな窓のような本である。この窓から,多くの読者に現代の医療者に必要な新たな在宅ケアの気付きを得てほしい。編者に感謝するとともに,続編を切に希望している。

未知の学びへと誘われる在宅医療の出会いの書

書評者: 藤沼 康樹 (医療福祉生協連家庭医療学開発センター)

現代はフィルターバブルの時代である。インターネットの発達と検索テクノロジーの進歩により,知りたいことがあれば「何でも」調べられるようになった。何でも検索できるということは,実は「知りたいこと」以外の情報には接する機会が減っていると言えるだろう。自身が見たくない情報からは「居心地の良い泡で包まれたように遮断」されたまま暮らしているわけである。そんな中,かつて幅広い情報源であった雑誌,特に総合誌と呼ばれるメディアは,衰退の一途をたどっている。評者が雑誌を購入する目的は特定の(お目当ての)記事であることが多かったが,パラパラとめくっていると,これまでまったく触れる機会のなかった情報や世界に出会うことがあり,新しい知への出会いが生じることがあった。それが魅力でもあった。かつての雑誌編集者は,自身の持つ哲学や思想,考え方を,多様な記事に通底させていたように思う。

さて,わが国の重要な課題である在宅医療の世界で現在,現場での実践と社会への提言を両立させており,最も注目すべきプレイヤーの一人である佐々木淳医師の編集による本書は,そうしたかつての雑誌・総合誌の最良の部分――読者がこれまで知らなかった世界やフィールドと出会える場を演出する力学を持っている。つまり,ある特定の専門領域のノウハウを提供するというつくりではなく,認知症ケア,高齢者の介護技術といった専門医が疎いジャンルから,哲学や倫理のテーマに踏み込む当事者の語りなどまで包摂したバラエティに富んだ講師による多種多様なテーマに出会うことができる。

とすると,編者がどのようなコンセプトに基づき,この本を編集したのかということに興味が出たのだが,それは編者自身が「はじめに」で述べているように,在宅医療にかかわる多職種と当事者たちが,学びのモチベーションを得て,成人教育・学習のキーである「自己決定型学習」がドライブされることをめざしているところにある。

ここで留意すべきなのは,フィルターバブルの時代においては,自分で課題設定し,自分で調べて学ぶという自己決定型学習がかえって学びを狭める可能性があるということだと思う。つまり,そもそも問題設定が自らの関心事のみに制限されやすくなっている時代においては,思いもよらぬ問題や話題との「遭遇」が生じにくくなっているのではないかということである。編者が本書を「カレッジ=幅広い学問を提供する小さな大学」と名付けていることが非常に興味深い。つまり,編者から読者(学び手)へ,従来まで関心のないテーマであったり名前を知らない講師であったりしたとしても,それでもぜひ触れてほしい,知ってほしいという願いが感じられ,そして,その好奇心こそ多職種連携の基盤となる共通言語になり得るという通底するメッセージが,この「カレッジ」というタイトルに込められていると思うのだ。

本書を手にとった方には当面の関心事の記事だけでなく,ぜひ他領域の記事もパラパラと読んでほしい。きっと,あなたにとって新しい,未来につながる「問い」や「課題」に出会うことができると思う。

「治し支える医療」を築きあげる現代の物語

書評者: 辻 哲夫 (東大高齢社会総合研究機構特任教授)

本書は,医療法人社団悠翔会理事長の佐々木淳医師が主催して行われている研修会「在宅医療カレッジ」のこれまでの講義のエッセンスを「地域共生社会を支える多職種の学び」との副題でまとめたものである。報道キャスター,記者として各方面で活躍し,自らの両親の介護に向き合った経験を持つ町亞聖さんを学長に迎えたことからわかるように,利用者(当事者)本位を基本理念において,最前線で活躍中の多彩な教授陣からのオリジナリティのある実践に裏打ちされた濃い内容の講義がコンパクトにまとめられており,あっという間に読了した。

第I部「認知症ケアの学び」,第II部「高齢者ケアの学び」,第III部「地域共生社会の学び」の3部構成で21の講義が編集されている。それぞれを丁寧に紹介できないのが残念だが,ここでは各講義の語りから印象的なフレーズを引用し,順次つなぐ形で内容をお伝えしたい。

第I部では,「認知症は『おしまい』か」「介護職は認知症のお年寄りがご近所の公園の掃除をするのを支援するというように地域のデザイナーとして働くことができるのではないか」「介護する本人が楽しいからやり続ける」「『快』の時間を増やす」「一番の特効薬は楽しく笑い合うこと」「おまえが忘れても,俺たちが覚えているから」といった流れで,認知症ケアの取り組みの最前線像が伝わってくる。

第II部では,「薬は,できれば1日1回(だけということ)をお勧めする」「リハビリは,五体満足に近づくことではない,人生の成功者になること」「嚥下障害の人でもその人が本当に食べたいものだとむせなかった」「リハビリテーション栄養とは何か」「最期まで口から食べられる街をめざす」といった流れで,最前線の各専門職の気概が生き生きと描かれている。

第III部では,「スピリチュアルケアの1つは,自分の外の大きなものとの出会いの支援」「独居の方を自宅で看取るには3つの条件がある」「病院がなくても幸せに暮らせる」「ケア者の本当の力とは,たとえ力になれなくても逃げないで最期まで支える力」「人生で自分が生きられる期間を切られてしまったとき(思うことは),仲間との夢を実現する(しようとする)ことが,自分が生きている現実に最期まできちんと向き合うということではないかということ」という流れで,共生社会の本質に迫る話がさまざまな視点から展開されている。そして,カレッジの授業が続けられている最中に,看板教授といってよい二人の医師(西村元一,村上智彦両氏)が60歳を間近に控えて立て続けにがんで亡くなるという大変悲しいことが起こった。そこで,今回書籍化された内容の締めくくりのような形で,その親しい友人たちによる講義が行われ,「つないでいってほしい」「公として機能していってほしい」という二人の重い遺言が伝えられている。

今,国の政策は超高齢社会を展望し「治し支える医療」への大転換をめざしている。本書は,まさに「病気を治す」という医療の定義に「支える」という言葉が加えられた意味を追求し,それを築きあげるという壮大な取り組みが始まっているということを雄弁に語る物語でもある。専門職にとどまらず,多くの人にそのことを味わいながら読んでいただけることを願っている。

実践家たちからの学びが、地域包括ケアの時代の道しるべとなる(雑誌『看護教育』より)

書評者: 中村 順子 (秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 地域生活支援看護学講座教授)

地域包括ケアシステムを2025年までにすべての市町村に構築するという国の政策も残すところ6年となり、その進捗状況には市町村格差がかなり見えてきている。本書に収載された講義は、かねてFacebook上で1万人以上のメンバーに周知されてきたものである。受講者は全国からそれぞれの地域や立場の違いを越えて、たぶんかなりワクワクして気づきの多さに驚きながら実際に参加したのだろうと想像をふくらませた。筆者も書評を書くという役目を忘れ、夢中で読みふけった。付箋の数が頁を繰るごとに増えていった。

本書に収録されたカレッジ講義には、「教授」として、優れた実践家にとどまらず「未来の課題解決のために全力で取り組んでいる情熱的かつ魅力的な専門家」(「はじめに」より)が招聘されている。彼らのメッセージはどれも刺激的で魅力的であるが、ここでは高齢者ケアの学び(第II部)に注目したい。筆者は、これがあらためてわれわれ専門職に求められているものと実感した。第II部では7人の教授による新しい知見や自身の確信に基づく実践知が余すことなく披露されており、筆者は生活モデルの下位概念としての医学モデルという考え方をあらためて想起した。対象者の生活の質を上げるため、対象者自身がもっていた力を取り戻してもらうため、医療は最新の知見に基づき、知識や技術を用いる。治す医療から治し・支える医療への転換は、医療の役割をしっかりと果たすことを前提としつつ、それを何のために行うのか、の認識の問題といえる。その認識のあいまいさが、時として必要のない医療の提供となって、本当に必要なサービスが提供されないという実態がまだあるように感じている。

地域包括ケアシステムは連携が真骨頂、多職種協働なくして地域包括ケアシステムなし、ということは、かかわる誰もが知っている。しかし、なかなかこれがスムーズにはいかない。それは、ひとつには連携とは最終的には人と人の間に起きる出来事であるから、ともいえるのではないか。連携に影響を与える要因は多数ある。しかし、連携・協働は何のために必要か、自分はどの立ち位置でこれを必要としているのか、と問いをもつ人であれば、本書で示されている優れた実践と、そこから導き出された説得力のあるメッセージからの気づき、学びは深く染み入ることだろう。自身のリフレクション(省察)と新たな行動への勇気をもらったように筆者は感じた。

本書を在宅医療やケアにかかわる人だけでなく、病院勤務の医療専門職や、住民の方にもぜひ勧めたい。それぞれの立場での振り返りと再認識を促し、自身が何をしたらよいかの道しるべになってくれるに違いないと確信する。

(『看護教育』2019年6月号掲載)

当事者の言葉が拓く在宅医療の新たな地平(雑誌『看護研究』より)

書評者: 坂下 玲子 (兵庫県立大学看護学部長・同臨床看護研究支援センター長)

秋を迎える蝉はいない。すべての生き物には寿命がある。

科学によって感染症や疾患を克服してきた私たちは,命には終わりがあるという事実から目を逸らしてきたのかもしれない。限られた生を突き付けられたとき,いまを生きることの重みにたじろぎ,押しつぶされそうになる。終焉に向け機能が落ちていく身体をもって,限られた時間をどう生きればよいのか。そのヒントが,この本には詰まっている。

本書は,理想の在宅医療を実現するために医療・介護分野の多職種を対象として2015年から開かれている「在宅医療カレッジ」講義のダイジェスト版である。三部から構成され,全部で21の講義が紹介されている。

第I部の認知症ケアの学びでは,高齢者の4割が認知症を発する状況において,認知症にどのように備え,ともに生きていけばよいのか,介護の現場から,当事者の視点から,課題とさまざまな取り組みが紹介されている。認知症をもっても,生活を楽しむ道があることを再確認した。

第II部の高齢者ケアの学びでは,ポリファーマシーの問題(必要以上の多剤が併用され薬害事象につながっている問題),リハビリテーション,栄養ケア,食支援,誤嚥性肺炎予防などの高齢者在宅医療を取り巻くテーマについて,医療の専門家らによる取り組みが紹介されている。

第III部の地域共生社会の学びでは,豊かに生きるためには,人々のつながりの中で生きる重要性が説かれる。夕張の医療崩壊で起こった「病院がなくても幸せに暮らせる」しくみの紹介や,人の苦しみに向き合うことを得意としない私たちが,向き合えるようになるための地域と医療の新しい形が示されている。

全編を通して,当事者の視点が基調となっており,言葉をもった当事者の講義の中に,新しい地平線が展開されてゆく。自分の先入観が打ち砕かれる学びがいくつもあった。

本書では,最初に講義の中からキーとなるメッセージが示されるので,先を読む動機が湧き,あっという間に読み進められた。さらに学びを深めたい人のために,各巻末に講義者の著作や連絡先などが示されている。

しかし,当然のことながら,この本にはすべての課題を解決するようなオールマイティな答えが示されているわけではない。在宅医療は,つまるところ医療の話ではなく,当事者である私たち1人ひとりが「どのように暮らすのか」という選択に帰すると,私は考える。死は,医療でなく日常なのだ。そして,私の手の中にあってほしいと願う。でも,そのためには多くの専門知識と技術をもった人々の支えが必要だ。そして,その専門家らが連携してこそ時代に相応しいものが生まれる。本書を読み終えて,トンネルの向こうに光がみえてきた気持ちになった。

(『看護研究』2019年4月号掲載)

学び続けたい現場人に格好の教材(雑誌『訪問看護と介護』より)

書評者: 吉本 薫子 (高砂訪問看護ステーション看護師)

◆多職種協働は他職種理解から

在宅医療に関わるわれわれは、人が最期まで自分らしく、安心して地域で暮らせる社会を多職種で支えることをめざしている。1人ではとても務まらないし、その方の最期の瞬間まで多岐にわたって出現するニーズに応える各職種の存在と、それぞれのたゆみない知識の向上とスキルアップが不可欠である。ただ、現場では「24時間365日対応」が核であり、医療サービスを提供し続けるうえでの最大の障壁でもあるが、どうしても昼夜問わず業務に追われ、学びのための研修へ向かうことが困難なスタッフも多いだろう。

『在宅医療カレッジ』はそんなジレンマに応えてくれる、まさに「24時間365日、本書はあなたのために開演します」と謳われた書籍である。実際、私は深夜や細切れの時間に読み進めることができた。

本書は、2015年から公開されている講演会のダイジェスト版である。テーマとして認知症ケア、高齢者ケア、そして地域共生社会のIII部に分かれて構成されている。多職種協働の重要性は周知の通りであるが、他職種の役割の相互理解にはいまだ課題が多い。永井康徳医師が職種問わず全新入職員に必ず問いかけられる「患者さんが満足した在宅医療を行なうのに、最も必要とされる在宅サービスは何ですか?」という言葉(157頁)に、自らの経験を思い出した。独居で重度認知症、がん終末期で身寄りなしという利用者の訪問看護に関わった際、ケアマネジャーや訪問介護のスタッフと日々議論して試行錯誤しながらそれぞれの役割を果たし、利用者の望まれる在宅看取りにつなげられたことがあった。誰が欠けても実現できなかった。

その人らしい生活を支えるには、自分たちの職種が行なっているサービスだけでは「無力」であるという思いを皆が持つことが、連携の一歩なのだろう。他職種がどのような専門性でどのような役割を担うのか、互いが理解し合い、サービスの目的と課題を共有するために、多職種が合同で学びを深める本書が呈示するような場が、現代に求められているのだと思う。

◆コンパクトな構成で読みやすく ステーション内のスタッフ教材に向く

また本書では、認知症の当事者をはじめ、各分野の現場を知り尽くす第一線の専門家からのメッセージが、私たちが共有すべき知識とその土台づくりのためのヒントを与えてくれる。各回が7~8頁とコンパクトにまとめられているため短時間で読みやすく、読者が現場で実際に抱えている悩みや疑問に関連する項目から先に読み進めやすい。スタッフの研修参加が消極的で悩んでいるというステーションであれば、内部での事例検討会の谷間のタイミングに共有できる教材として利用し、学びのきっかけを提供することもできるのではないだろうか。訪問看護師である私にとって超高齢社会で確実に増加している認知症に対するケアは大きな関心事であり、加藤忠相氏のデイサービスでの支援(13頁)、藤原瑠美氏のスウェーデンでのオムソーリケア(23頁)が、それぞれ大きな学びとなった。効果的な自立支援サービスを提供している現場では、スタッフが生き生きと誇りを持って働いている。人間の尊厳を中心に据えたケアというのは、働くスタッフの尊厳も同時に守っているのだと実感した。

最後に、書籍の魅力には装丁も重要だと日頃から思っている。本書を手に取ったとき、幡野広志氏撮影の表紙写真の力強さに強く惹かれた。被写体となった編者とカレッジ参加者の向学の想いが表われているのだろう。

(『訪問看護と介護』2019年3月号掲載)

書評者: 高橋 昌克 (釜石のぞみ病院医師)

本書の編者は,東京を中心として在宅医療ネットワークを提供する医療法人社団のリーダーであり,かつウェブ上で全国の在宅ケアに関わる多種多様な人たちとの学びと意見交換の場「在宅医療カレッジ」を主催・提供している奇特人である。

その一連の講義シリーズの内容をダイジェスト版として編集されたのが,この一冊である。刊行と同時にAmazon医書ランキングで2018年の歳末から19年年初のベストセラーとなったので,目に留められた方もおられるだろう。

本書はIII部構成となっている。第I部「認知症ケアの学び」では,近未来のわが国では高齢者の4割が認知症・軽度認知障害になるというシミュレーションデータ(p.7,木之下徹講義)が大前提として呈示されており,あらためて衝撃を受ける。しかし「認知症になったらおしまい」ではなく,患者が持っている能力を生かして健常者と共に地域の一員として多様な社会をつくる必要と希望があることを,現場の実践家が熱心に説いている。また,疾患当事者(レビー小体型認知症・若年性アルツハイマー型認知症)も本書の講師として,その貴重な体験を語られている。「おまえが忘れても,俺たちが覚えているから」(p.57,丹野智文講義)と地域の友人から励まされたという言葉が,認知症サポーターが進むべき発想の転換を示している。

第II部「高齢者ケアの学び」では,高齢者のサルコペニア,フレイル,そこから生じる肺炎などの予防も注目を集めるようになった現代の進歩がよくわかる。多くの高齢者がそれぞれに多重併発した疾患の治療を受けるため,ポリファーマシーの問題が生まれていること(秋下雅弘・平井みどり講義)も見過ごせない。さらに栄養指導には口腔ケア,リハビリテーションの併用で,高齢者の笑いのある生活が延びることが各章で述べられている。さらに,長い老後の生活に欠かせない車いすシーティングの可能性(山崎泰広講義)も注目である。医療者にできる新たな思いが湧き上がり,自身も行動したくなる。

第III部「地域共生社会の学び」では,寿命が延び,長い老いの時間を迎えなければならないこれからの日本人に必須の知識が語られている。これからの高齢者は支援されるだけでなく,自らの持つ能力を地域のために役立て,共に生きる社会をめざすべき存在であること。循環型の在宅ケアを利用しつつ,医療の世話になる疾患が進行したなら入院し,かつ医療者はその方の「人生を遮断」(p.202,宇都宮宏子講義)しないケア提供を目標として退院支援する。死が近づいて来たら,スピリチュアリティを基盤とした在宅ホスピスケアを受けることも視野に入れる――。その先駆的実証例として,夕張市の医療再建が,在宅医療が地域医療の担い手であることを証明したことも述べられている。

また,本書に地域共生社会の実現に向けてそれぞれ尽力した西村元一と村上智彦,二人の医師の事績が紹介されている。ともにがん当事者となり50代で早逝されたが,最後まで無数のがん患者支援のために,命を削って行動し続けられていた。

本書は在宅医療を見通す小さな窓のような本である。この窓から,多くの読者に現代の医療者に必要な新たな在宅ケアの気付きを得てほしい。編者に感謝するとともに,続編を切に希望している。

未知の学びへと誘われる在宅医療の出会いの書

書評者: 藤沼 康樹 (医療福祉生協連家庭医療学開発センター)

現代はフィルターバブルの時代である。インターネットの発達と検索テクノロジーの進歩により,知りたいことがあれば「何でも」調べられるようになった。何でも検索できるということは,実は「知りたいこと」以外の情報には接する機会が減っていると言えるだろう。自身が見たくない情報からは「居心地の良い泡で包まれたように遮断」されたまま暮らしているわけである。そんな中,かつて幅広い情報源であった雑誌,特に総合誌と呼ばれるメディアは,衰退の一途をたどっている。評者が雑誌を購入する目的は特定の(お目当ての)記事であることが多かったが,パラパラとめくっていると,これまでまったく触れる機会のなかった情報や世界に出会うことがあり,新しい知への出会いが生じることがあった。それが魅力でもあった。かつての雑誌編集者は,自身の持つ哲学や思想,考え方を,多様な記事に通底させていたように思う。

さて,わが国の重要な課題である在宅医療の世界で現在,現場での実践と社会への提言を両立させており,最も注目すべきプレイヤーの一人である佐々木淳医師の編集による本書は,そうしたかつての雑誌・総合誌の最良の部分――読者がこれまで知らなかった世界やフィールドと出会える場を演出する力学を持っている。つまり,ある特定の専門領域のノウハウを提供するというつくりではなく,認知症ケア,高齢者の介護技術といった専門医が疎いジャンルから,哲学や倫理のテーマに踏み込む当事者の語りなどまで包摂したバラエティに富んだ講師による多種多様なテーマに出会うことができる。

とすると,編者がどのようなコンセプトに基づき,この本を編集したのかということに興味が出たのだが,それは編者自身が「はじめに」で述べているように,在宅医療にかかわる多職種と当事者たちが,学びのモチベーションを得て,成人教育・学習のキーである「自己決定型学習」がドライブされることをめざしているところにある。

ここで留意すべきなのは,フィルターバブルの時代においては,自分で課題設定し,自分で調べて学ぶという自己決定型学習がかえって学びを狭める可能性があるということだと思う。つまり,そもそも問題設定が自らの関心事のみに制限されやすくなっている時代においては,思いもよらぬ問題や話題との「遭遇」が生じにくくなっているのではないかということである。編者が本書を「カレッジ=幅広い学問を提供する小さな大学」と名付けていることが非常に興味深い。つまり,編者から読者(学び手)へ,従来まで関心のないテーマであったり名前を知らない講師であったりしたとしても,それでもぜひ触れてほしい,知ってほしいという願いが感じられ,そして,その好奇心こそ多職種連携の基盤となる共通言語になり得るという通底するメッセージが,この「カレッジ」というタイトルに込められていると思うのだ。

本書を手にとった方には当面の関心事の記事だけでなく,ぜひ他領域の記事もパラパラと読んでほしい。きっと,あなたにとって新しい,未来につながる「問い」や「課題」に出会うことができると思う。

「治し支える医療」を築きあげる現代の物語

書評者: 辻 哲夫 (東大高齢社会総合研究機構特任教授)

本書は,医療法人社団悠翔会理事長の佐々木淳医師が主催して行われている研修会「在宅医療カレッジ」のこれまでの講義のエッセンスを「地域共生社会を支える多職種の学び」との副題でまとめたものである。報道キャスター,記者として各方面で活躍し,自らの両親の介護に向き合った経験を持つ町亞聖さんを学長に迎えたことからわかるように,利用者(当事者)本位を基本理念において,最前線で活躍中の多彩な教授陣からのオリジナリティのある実践に裏打ちされた濃い内容の講義がコンパクトにまとめられており,あっという間に読了した。

第I部「認知症ケアの学び」,第II部「高齢者ケアの学び」,第III部「地域共生社会の学び」の3部構成で21の講義が編集されている。それぞれを丁寧に紹介できないのが残念だが,ここでは各講義の語りから印象的なフレーズを引用し,順次つなぐ形で内容をお伝えしたい。

第I部では,「認知症は『おしまい』か」「介護職は認知症のお年寄りがご近所の公園の掃除をするのを支援するというように地域のデザイナーとして働くことができるのではないか」「介護する本人が楽しいからやり続ける」「『快』の時間を増やす」「一番の特効薬は楽しく笑い合うこと」「おまえが忘れても,俺たちが覚えているから」といった流れで,認知症ケアの取り組みの最前線像が伝わってくる。

第II部では,「薬は,できれば1日1回(だけということ)をお勧めする」「リハビリは,五体満足に近づくことではない,人生の成功者になること」「嚥下障害の人でもその人が本当に食べたいものだとむせなかった」「リハビリテーション栄養とは何か」「最期まで口から食べられる街をめざす」といった流れで,最前線の各専門職の気概が生き生きと描かれている。

第III部では,「スピリチュアルケアの1つは,自分の外の大きなものとの出会いの支援」「独居の方を自宅で看取るには3つの条件がある」「病院がなくても幸せに暮らせる」「ケア者の本当の力とは,たとえ力になれなくても逃げないで最期まで支える力」「人生で自分が生きられる期間を切られてしまったとき(思うことは),仲間との夢を実現する(しようとする)ことが,自分が生きている現実に最期まできちんと向き合うということではないかということ」という流れで,共生社会の本質に迫る話がさまざまな視点から展開されている。そして,カレッジの授業が続けられている最中に,看板教授といってよい二人の医師(西村元一,村上智彦両氏)が60歳を間近に控えて立て続けにがんで亡くなるという大変悲しいことが起こった。そこで,今回書籍化された内容の締めくくりのような形で,その親しい友人たちによる講義が行われ,「つないでいってほしい」「公として機能していってほしい」という二人の重い遺言が伝えられている。

今,国の政策は超高齢社会を展望し「治し支える医療」への大転換をめざしている。本書は,まさに「病気を治す」という医療の定義に「支える」という言葉が加えられた意味を追求し,それを築きあげるという壮大な取り組みが始まっているということを雄弁に語る物語でもある。専門職にとどまらず,多くの人にそのことを味わいながら読んでいただけることを願っている。

実践家たちからの学びが、地域包括ケアの時代の道しるべとなる(雑誌『看護教育』より)

書評者: 中村 順子 (秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 地域生活支援看護学講座教授)

地域包括ケアシステムを2025年までにすべての市町村に構築するという国の政策も残すところ6年となり、その進捗状況には市町村格差がかなり見えてきている。本書に収載された講義は、かねてFacebook上で1万人以上のメンバーに周知されてきたものである。受講者は全国からそれぞれの地域や立場の違いを越えて、たぶんかなりワクワクして気づきの多さに驚きながら実際に参加したのだろうと想像をふくらませた。筆者も書評を書くという役目を忘れ、夢中で読みふけった。付箋の数が頁を繰るごとに増えていった。

本書に収録されたカレッジ講義には、「教授」として、優れた実践家にとどまらず「未来の課題解決のために全力で取り組んでいる情熱的かつ魅力的な専門家」(「はじめに」より)が招聘されている。彼らのメッセージはどれも刺激的で魅力的であるが、ここでは高齢者ケアの学び(第II部)に注目したい。筆者は、これがあらためてわれわれ専門職に求められているものと実感した。第II部では7人の教授による新しい知見や自身の確信に基づく実践知が余すことなく披露されており、筆者は生活モデルの下位概念としての医学モデルという考え方をあらためて想起した。対象者の生活の質を上げるため、対象者自身がもっていた力を取り戻してもらうため、医療は最新の知見に基づき、知識や技術を用いる。治す医療から治し・支える医療への転換は、医療の役割をしっかりと果たすことを前提としつつ、それを何のために行うのか、の認識の問題といえる。その認識のあいまいさが、時として必要のない医療の提供となって、本当に必要なサービスが提供されないという実態がまだあるように感じている。

地域包括ケアシステムは連携が真骨頂、多職種協働なくして地域包括ケアシステムなし、ということは、かかわる誰もが知っている。しかし、なかなかこれがスムーズにはいかない。それは、ひとつには連携とは最終的には人と人の間に起きる出来事であるから、ともいえるのではないか。連携に影響を与える要因は多数ある。しかし、連携・協働は何のために必要か、自分はどの立ち位置でこれを必要としているのか、と問いをもつ人であれば、本書で示されている優れた実践と、そこから導き出された説得力のあるメッセージからの気づき、学びは深く染み入ることだろう。自身のリフレクション(省察)と新たな行動への勇気をもらったように筆者は感じた。

本書を在宅医療やケアにかかわる人だけでなく、病院勤務の医療専門職や、住民の方にもぜひ勧めたい。それぞれの立場での振り返りと再認識を促し、自身が何をしたらよいかの道しるべになってくれるに違いないと確信する。

(『看護教育』2019年6月号掲載)

当事者の言葉が拓く在宅医療の新たな地平(雑誌『看護研究』より)

書評者: 坂下 玲子 (兵庫県立大学看護学部長・同臨床看護研究支援センター長)

秋を迎える蝉はいない。すべての生き物には寿命がある。

科学によって感染症や疾患を克服してきた私たちは,命には終わりがあるという事実から目を逸らしてきたのかもしれない。限られた生を突き付けられたとき,いまを生きることの重みにたじろぎ,押しつぶされそうになる。終焉に向け機能が落ちていく身体をもって,限られた時間をどう生きればよいのか。そのヒントが,この本には詰まっている。

本書は,理想の在宅医療を実現するために医療・介護分野の多職種を対象として2015年から開かれている「在宅医療カレッジ」講義のダイジェスト版である。三部から構成され,全部で21の講義が紹介されている。

第I部の認知症ケアの学びでは,高齢者の4割が認知症を発する状況において,認知症にどのように備え,ともに生きていけばよいのか,介護の現場から,当事者の視点から,課題とさまざまな取り組みが紹介されている。認知症をもっても,生活を楽しむ道があることを再確認した。

第II部の高齢者ケアの学びでは,ポリファーマシーの問題(必要以上の多剤が併用され薬害事象につながっている問題),リハビリテーション,栄養ケア,食支援,誤嚥性肺炎予防などの高齢者在宅医療を取り巻くテーマについて,医療の専門家らによる取り組みが紹介されている。

第III部の地域共生社会の学びでは,豊かに生きるためには,人々のつながりの中で生きる重要性が説かれる。夕張の医療崩壊で起こった「病院がなくても幸せに暮らせる」しくみの紹介や,人の苦しみに向き合うことを得意としない私たちが,向き合えるようになるための地域と医療の新しい形が示されている。

全編を通して,当事者の視点が基調となっており,言葉をもった当事者の講義の中に,新しい地平線が展開されてゆく。自分の先入観が打ち砕かれる学びがいくつもあった。

本書では,最初に講義の中からキーとなるメッセージが示されるので,先を読む動機が湧き,あっという間に読み進められた。さらに学びを深めたい人のために,各巻末に講義者の著作や連絡先などが示されている。

しかし,当然のことながら,この本にはすべての課題を解決するようなオールマイティな答えが示されているわけではない。在宅医療は,つまるところ医療の話ではなく,当事者である私たち1人ひとりが「どのように暮らすのか」という選択に帰すると,私は考える。死は,医療でなく日常なのだ。そして,私の手の中にあってほしいと願う。でも,そのためには多くの専門知識と技術をもった人々の支えが必要だ。そして,その専門家らが連携してこそ時代に相応しいものが生まれる。本書を読み終えて,トンネルの向こうに光がみえてきた気持ちになった。

(『看護研究』2019年4月号掲載)

学び続けたい現場人に格好の教材(雑誌『訪問看護と介護』より)

書評者: 吉本 薫子 (高砂訪問看護ステーション看護師)

◆多職種協働は他職種理解から

在宅医療に関わるわれわれは、人が最期まで自分らしく、安心して地域で暮らせる社会を多職種で支えることをめざしている。1人ではとても務まらないし、その方の最期の瞬間まで多岐にわたって出現するニーズに応える各職種の存在と、それぞれのたゆみない知識の向上とスキルアップが不可欠である。ただ、現場では「24時間365日対応」が核であり、医療サービスを提供し続けるうえでの最大の障壁でもあるが、どうしても昼夜問わず業務に追われ、学びのための研修へ向かうことが困難なスタッフも多いだろう。

『在宅医療カレッジ』はそんなジレンマに応えてくれる、まさに「24時間365日、本書はあなたのために開演します」と謳われた書籍である。実際、私は深夜や細切れの時間に読み進めることができた。

本書は、2015年から公開されている講演会のダイジェスト版である。テーマとして認知症ケア、高齢者ケア、そして地域共生社会のIII部に分かれて構成されている。多職種協働の重要性は周知の通りであるが、他職種の役割の相互理解にはいまだ課題が多い。永井康徳医師が職種問わず全新入職員に必ず問いかけられる「患者さんが満足した在宅医療を行なうのに、最も必要とされる在宅サービスは何ですか?」という言葉(157頁)に、自らの経験を思い出した。独居で重度認知症、がん終末期で身寄りなしという利用者の訪問看護に関わった際、ケアマネジャーや訪問介護のスタッフと日々議論して試行錯誤しながらそれぞれの役割を果たし、利用者の望まれる在宅看取りにつなげられたことがあった。誰が欠けても実現できなかった。

その人らしい生活を支えるには、自分たちの職種が行なっているサービスだけでは「無力」であるという思いを皆が持つことが、連携の一歩なのだろう。他職種がどのような専門性でどのような役割を担うのか、互いが理解し合い、サービスの目的と課題を共有するために、多職種が合同で学びを深める本書が呈示するような場が、現代に求められているのだと思う。

◆コンパクトな構成で読みやすく ステーション内のスタッフ教材に向く

また本書では、認知症の当事者をはじめ、各分野の現場を知り尽くす第一線の専門家からのメッセージが、私たちが共有すべき知識とその土台づくりのためのヒントを与えてくれる。各回が7~8頁とコンパクトにまとめられているため短時間で読みやすく、読者が現場で実際に抱えている悩みや疑問に関連する項目から先に読み進めやすい。スタッフの研修参加が消極的で悩んでいるというステーションであれば、内部での事例検討会の谷間のタイミングに共有できる教材として利用し、学びのきっかけを提供することもできるのではないだろうか。訪問看護師である私にとって超高齢社会で確実に増加している認知症に対するケアは大きな関心事であり、加藤忠相氏のデイサービスでの支援(13頁)、藤原瑠美氏のスウェーデンでのオムソーリケア(23頁)が、それぞれ大きな学びとなった。効果的な自立支援サービスを提供している現場では、スタッフが生き生きと誇りを持って働いている。人間の尊厳を中心に据えたケアというのは、働くスタッフの尊厳も同時に守っているのだと実感した。

最後に、書籍の魅力には装丁も重要だと日頃から思っている。本書を手に取ったとき、幡野広志氏撮影の表紙写真の力強さに強く惹かれた。被写体となった編者とカレッジ参加者の向学の想いが表われているのだろう。

(『訪問看護と介護』2019年3月号掲載)

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。