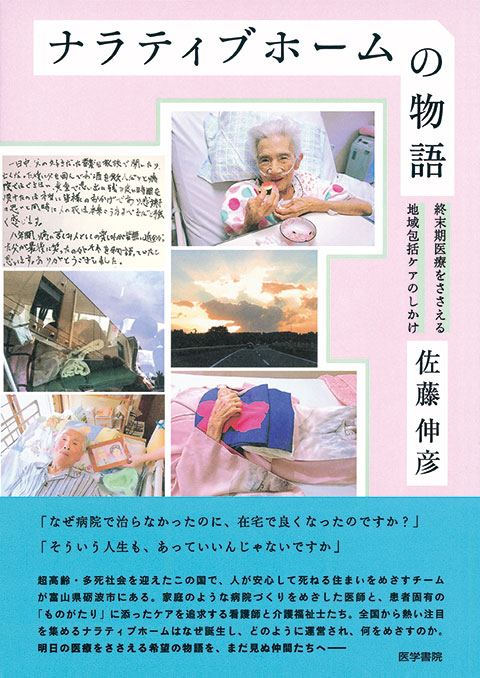

ナラティブホームの物語

終末期医療をささえる地域包括ケアのしかけ

高齢者医療は、ものがたりがつなぐ絆から

もっと見る

超高齢・多死社会を迎えたこの国で、人が安心して死ねる住まいをめざしたチームが富山県砺波市にある。家庭のような病院をめざした医師と、患者固有の物語に添ったケアを追求する看護師と介護福祉士たち。2010年開設以来、全国から熱い注目を集めるナラティブホームはどのように誕生し、日々運営されているのか。さらにその診療、看取り、エンゼルメイク、葬儀、アルバム作りまで、医療者の実践の詳細を1冊にまとめた。

| 著 | 佐藤 伸彦 |

|---|---|

| 発行 | 2015年03月判型:A5頁:272 |

| ISBN | 978-4-260-02098-5 |

| 定価 | 1,980円 (本体1,800円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 序文

- 目次

- 書評

序文

開く

プロローグ——ものがたられる「いのち」

命を救うことと、患者さんを救うこと。

この二つが同じことなのだと思って疑わなかった時期が、私にはありました。

医師になって救急医療の現場も経験して、それなりに一人前になったと感じていた頃です。

しかし、さらに経験を積むにつれて、命を救っても患者さんが救われないことがあり、患者さんを救っても命が救えないこともあることに、何となく気づいてきました。

「命」を救うことには限界があります。誰でも百パーセント、その「命」には終わりがやってくるのですから当然のことです。そのときに、生命体としての「命」とは別に、一人の人間の人生として、ものがたられる「いのち」があることを、今は、ぜひ知ってほしいと思います。

そして、そのような「いのち」に医療はどう関わっていけばいいのか。それぞれの背景、事情から悩んでいる方々に、ぜひ本書を手に取って、読んでいただきたいと思います。

本書は、私が失敗と挫折を繰り返してたどり着いたことの記録です。この物語から、命といのちの二項対立ではない新しい医療、その中で何を思い、何ができるか——皆さんにも、それまでと違う、新しい自分像がありえることを発見していただけたらうれしいです。

「命」は自分のものであるけれど、自分一人だけの「いのち」ではないこと。

人は関係性の中で生きているのです。単なる生命体として何者からも独立しているものではありません。

終末期医療。在宅医療。全人的医療。そんな言葉で表現されている種々の現場では、この「ものがたられるいのち」が主役になります。そこに関わる私たち医療者の態度、姿勢が問われてくるのです。

人と人との関わり合いの中で、地域という生活の場で、いのちに対峙するすべての人にこの本を読んでほしい。そして、制度や因習といった種々の制約の中でも、理念をもってやっていけば、道はひらけるということを伝えたいと思います。

これからの超高齢社会の中で、地域で最期まで暮らしたいという方々をささえ、医療というものの原点をもう一度考える一助になれば幸いです。

内容としては、主にこの七年間(二〇〇八~二〇一五年)の制度変遷下でのことを書いており、現在の状況とは種々変わっている部分があることをまずお断りしておかなければなりません。

ただ、私や私をささえてくれた人たちの言葉は今も、いや、今だからこそ間違いなく、読者の皆さんの腑に落ちるものになったのではと信じています。

命を救うことと、患者さんを救うこと。

この二つが同じことなのだと思って疑わなかった時期が、私にはありました。

医師になって救急医療の現場も経験して、それなりに一人前になったと感じていた頃です。

しかし、さらに経験を積むにつれて、命を救っても患者さんが救われないことがあり、患者さんを救っても命が救えないこともあることに、何となく気づいてきました。

「命」を救うことには限界があります。誰でも百パーセント、その「命」には終わりがやってくるのですから当然のことです。そのときに、生命体としての「命」とは別に、一人の人間の人生として、ものがたられる「いのち」があることを、今は、ぜひ知ってほしいと思います。

そして、そのような「いのち」に医療はどう関わっていけばいいのか。それぞれの背景、事情から悩んでいる方々に、ぜひ本書を手に取って、読んでいただきたいと思います。

本書は、私が失敗と挫折を繰り返してたどり着いたことの記録です。この物語から、命といのちの二項対立ではない新しい医療、その中で何を思い、何ができるか——皆さんにも、それまでと違う、新しい自分像がありえることを発見していただけたらうれしいです。

「命」は自分のものであるけれど、自分一人だけの「いのち」ではないこと。

人は関係性の中で生きているのです。単なる生命体として何者からも独立しているものではありません。

終末期医療。在宅医療。全人的医療。そんな言葉で表現されている種々の現場では、この「ものがたられるいのち」が主役になります。そこに関わる私たち医療者の態度、姿勢が問われてくるのです。

人と人との関わり合いの中で、地域という生活の場で、いのちに対峙するすべての人にこの本を読んでほしい。そして、制度や因習といった種々の制約の中でも、理念をもってやっていけば、道はひらけるということを伝えたいと思います。

これからの超高齢社会の中で、地域で最期まで暮らしたいという方々をささえ、医療というものの原点をもう一度考える一助になれば幸いです。

内容としては、主にこの七年間(二〇〇八~二〇一五年)の制度変遷下でのことを書いており、現在の状況とは種々変わっている部分があることをまずお断りしておかなければなりません。

ただ、私や私をささえてくれた人たちの言葉は今も、いや、今だからこそ間違いなく、読者の皆さんの腑に落ちるものになったのではと信じています。

目次

開く

プロローグ

第I部 家庭のような病院を

第一章 科学と小説のあいだで

第二章 看護師と介護福祉士とともに

第三章 患者を関係性の中で捉える

第四章 死生観——医療として文化として

第五章 ものがたりへ ナラティブへ

第六章 ナラティブアルバム誕生

第七章 声なき声を聴く

第八章 ナラティブホームへの想い

第九章 カルテからナラティブシートへ

第一〇章 死と向き合う

第一一章 医療者と葬礼

第II部 ナラティブホームの風景

第一章 人が安心して死ねる住まい

第二章 ハードの課題 ソフトの問題

第三章 ナラティブホームの経営基盤

第四章 地域の理解を得る

第五章 はじまりの日

第六章 ナラティブホームの風景

第七章 ナラティブホームの人びと

エピローグ

初出一覧

著者紹介

綴込付録 家庭でおこなう医療的なてあて

第I部 家庭のような病院を

第一章 科学と小説のあいだで

第二章 看護師と介護福祉士とともに

第三章 患者を関係性の中で捉える

第四章 死生観——医療として文化として

第五章 ものがたりへ ナラティブへ

第六章 ナラティブアルバム誕生

第七章 声なき声を聴く

第八章 ナラティブホームへの想い

第九章 カルテからナラティブシートへ

第一〇章 死と向き合う

第一一章 医療者と葬礼

第II部 ナラティブホームの風景

第一章 人が安心して死ねる住まい

第二章 ハードの課題 ソフトの問題

第三章 ナラティブホームの経営基盤

第四章 地域の理解を得る

第五章 はじまりの日

第六章 ナラティブホームの風景

第七章 ナラティブホームの人びと

「さ・と・う・た・の・む」

ものがたり1・彼と過ごしたナラティブホームのはじまり

ものがたり1・彼と過ごしたナラティブホームのはじまり

「じゃあ、返杯だ」

ものがたり2・じいちゃんの横行結腸がんとリンゴの木

ものがたり2・じいちゃんの横行結腸がんとリンゴの木

「わしに言いたいことはないか、聞いてくれ」

ものがたり3・口から食べるために胃ろうを使った彼

ものがたり3・口から食べるために胃ろうを使った彼

「そのために、ものがたり診療所はあります」

ものがたり4・彼女たちのラスト・コンサート

ものがたり4・彼女たちのラスト・コンサート

エピローグ

初出一覧

著者紹介

綴込付録 家庭でおこなう医療的なてあて

書評

開く

地域で実践される、「死」を見据えた医療者の挑戦 (雑誌『精神看護』より)

書評者: 長谷川 雅美 (金沢医科大学看護学部長・精神看護学教授)

著者である佐藤氏との出会いは、私が前任校の大学院生を連れて「ナラティブホーム構想」(本書第1部)の勉強会に参加した時である。私自身常々、精神的諸問題を持つ人々に接しているなかで、「人として生きることとは?」を問うてきた。

誰にでも平等に訪れる「死」を、人が「生きる」ことのゴールとするならば、看護はその人らしい生き方に付き合い、医療的視点を持ちながら、生活に依拠したゴールのあり方を求めたい。この勉強会には幾度も参加したが、「家庭のような病院」作りのために、著者を核として多様な背景を持つ地域の同志たちが集い、熱く交わされる言葉にあふれていた。終末期における在宅医療のあり方をさまざまな角度から問い、時には回りくどいと感じられるほど慎重にその実現の可能性を探っていた。眼前の患者の生涯を「物語」として思い起こし、その人にとっての最良の状況で人生の最終章の日々を過ごすことを医療職が念頭に置いたところから始まるケア。大きな医療的挑戦であったと思う。今やこのナラティブホームは、確固たる医療資源として根づき頼りにされていることを、地域住民の私はよく知っている。

ナラティブホームは、著者の造語である。「病院にいるような安心感があり、自宅にいるような自由やプライバシーがあり、終末期を安らかに迎える空間」と説明されている。

患者はここに賃借する住民として住まう。スタッフが往診・介護に来ることを保証し、希望者には食事サービス(外注)をも提供するユニークな終末期医療スタイルだ。こうした著者の発想は、本書でも随所に表現されている通り、いわゆる「医師の領域」から飛び出している。医学モデルと社会モデルを混在させた、独自の佐藤哲学とでも言おうか。「死を迎える人」に医療者として最善を尽くすためにたどり着いた形態であると言えよう。本書では、「治す」医療だけでなく、残り少ない「生」を援助することと「死」を真正面から見据えた医療の大切さを、現代の医学・医療に問いかけている。また医師、看護師、介護職が連携した訪問医療の大切さを、具体例を通して伝えている。

ナラティブホームが完成するまでにはさまざまな壁があったが、むしろそこに至るまでの医療場面でのエピソードが興味深い。その時々のかかわりの実際を「ナラティブシート」として独特の記録様式を用いて記述している。看護を専門とする者にとっては、患者の情報を医療者間でどう共有するか、スタッフの感情表出と医療的視点をどう統合し、看護に生かすか、福祉職との協働をどうしていくのか、医師の医療行為に沿ったケアと患者や家族の反応にどう向き合うのかを、自らに問い直す機会になるのではないだろうか。本書後半では、その運営についても実に具体的に示しており、今後の超高齢社会に向けて事業展開を計画している人々にとっても大いに参考になるであろう。

本書は、在宅での終末期医療の在り方を情熱的に実践する1人の医師から、医療・福祉に関するすべての人々に提示された実践的教本として、またそれぞれの物語を作っていく動機となるであろう。

(『精神看護』2015年9月号掲載)

臨床の原点-豊かな人間模様として綴られる地域医療の「物語」 (雑誌『保健師ジャーナル』より)

書評者: 高山 義浩 (沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科〈前厚生労働省地域医療計画課〉)

医聖ヒポクラテスは,医療で一番大切なことはクリニコスklinikosであると弟子に示したと伝えられている。クリニコスというのは,「病人の枕元で話を聞くこと」であった。クリニコスは,その後,クリニックclinicとなり,これを明治の先人は「臨床」と訳した。ところが,20世紀の革命的な医療技術の進展によって,医師は患者の話を「聞く」よりも,自分の話を「聞かせる」ことが仕事であると考えるようになっていった。そして,連綿と古代から守り継がれてきたはずの「臨床」の心が遠ざかりつつある。

本書の著者である佐藤は,そんな時代にあってなお,ひたむきに患者と向き合いながら話を聞き,そこにある物語を追い求める医師である。本書には,高齢者医療をめぐって語られた著者の次の言葉が収められている。すなわち,「高齢者医療は,人が,人として,人間の最期の生を援助する高度専門医療である」とし,「必ず訪れる死に対して,何らかの納得を,つまり物語的な理解を,関係性の枠の中でしっかり捉えていく必要があるのではないだろうか」と。そして,技術や制度に縛られる病院では高齢者を物語的に支えられないと直観した著者は,地域の中核病院を辞して,目前の患者たちの残された「生」について真摯に向き合う道を選択する。

本書には,2つの物語がモチーフとして用いられている。1つは,著者自身が家族や友人,同僚たちとの関係性の中で自らの役割を模索してきたという物語。もう1つは,患者(いや,高齢の生活者と呼ぶべきか)たちとの出会いの中で育まれ,ときに励まされて成長してきたという物語だ。ただし,著者にとって,家族も,友人も,患者すらもない。ただ,人生で交わることのできた豊かな人間模様として,その出会いが濃厚に語られている。いわく,「目の前に横たわっているただの寝たきりの老人ではなく,その人との関係性を持ち続けることで,自らの意識の中に,実にリアリティーをもってその人が現れてくるということがある」。こうした一見難解な地文が,随所に現われるのだが,抵抗なく腑に落ちてくるのは,これを丁寧に物語としていく著者の温もりゆえかもしれない。

さらに,本書では,単なる医師の業として紹介しえないほど多彩で,アイデアに満ちた取り組みに驚かされる。更衣を容易にする新しい病衣「スッポりん」,逆流の起こらない経腸栄養剤「マステル」,そして高齢者が最期まで暮らせる「ナラティブホーム」。おそらく著者は,人間との出会いをその原動力とし,人生そのものとしているようだ。また,出会いを大切にすることこそが臨床の生まれる場としている。そのことに気が付くことができれば,医師は再び患者の話を「聞く」ようになるだろう。

最後のページまで読み終えたあと,地域医療に携わる者として,ヒポクラテスの背中が見えてきた気がした。

(『保健師ジャーナル』2015年7月号掲載)

書評 (雑誌『訪問看護と介護』より)

書評者: 下河原 忠道 (株式会社シルバーウッド代表取締役)

◆介護の理想と現実をつなぐ おせっかいな医療チーム

本書の著者・佐藤伸彦医師とナラティブホームのスタッフが、当社の運営するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)「銀木犀」を視察に訪れてくれたときのことである。折しもお昼どき。彼らは、食堂でひとり寂しく座る入居者にいち早く目をつけ、対話を始めた。膝を落とし、目線を合わせ、肩に手を寄せ、やさしくゆっくりと話を聞き出すその姿を、まず遠巻きに見ていた。その出身がナラティブホームと同じ富山県だったこともあり、会話は弾む。やがて、入居者の頬に一粒の涙が。正直言って激しく嫉妬した。普段から生活に密着しているわれわれにもなかなかできないことを、いとも簡単にやってのけてしまうそのチームの連係プレイの凄さに、嫉妬したのだ。それは、われわれがいかに「介護サービスを提供するだけの事業者」であるかを認めざるを得ない体験だった。日本の「最先端医療」とはかくあるべきと感動した。

後日談もある。その入居者の地元の魚をわざわざ「本人宛」に取り寄せ、ほかの入居者へ振る舞う機会まで整えてくれたのだ。著者の人に対する思いやりの強さ。本来、指導者がとるべき行動の模範だと思った。まさに本書で言うところの「やさしさのしかけ」なのだろう。なんともワクワクするしかけではないか。普段から理想と現実のギャップに打ちひしがれている介護士たちへさまざまな「しかけ」を行なっているわが身として、さらに勇気をいただく指導であった。

◆自宅ではない在宅への挑戦

私は最近、介護保険制度に依存したビジネスモデルの将来性に懐疑的である。それは、進みすぎた医療技術による日本の病院診療そのもののかたちに酷似しているからだ。サ高住は賃貸住宅だ。しかし、その実態は、要介護1・2程度の軽度要介護高齢者を集め、介護漬けにすることで事業の継続性を担保しているビジネスモデルになりつつある。いわば、介護保険制度の隙間をついた「本当に必要なのだろうか事業」ともいえる。もちろんそんな事業者ばかりではないのであろうが、大半はその方向だ。われわれも気がつけばそうなってしまう可能性がきわめて高い。この現実をどう捉え、いかに事業を正しい方向へ導いていくのか—。その道しるべが、本書に記されていると思う。「『自宅ではない在宅』を、施設や病院という枠を超えて、別の角度から実現しようという挑戦でもある」(p.160)。まさにナラティブホームの神髄はここにあると思う。私はサ高住だろうが本当の自宅であろうが、人が最期を迎える場所はどこでもいいのではないかと思っている。ケアの質は、環境に依存しているからだ。そこで生活する本人の思い、関わる人の行動が肝要だ。本書に記載されているように、人は「役割」を喪失してしまった時点から生きる力を失う。それはたくさんの入居者を見ている私も強く感じることだ。冒頭のエピソードは、まさに入居者へ役割をもたせるものであった。

私はおせっかいな人が大好きだ。そして、間違いなく本書は、世界ナンバーワンのおせっかいなチームの物語である。

(『訪問看護と介護』2015年7月号掲載)

ナラティブ-患者の人生の物語へアプローチするための臨床的しかけの実践書 (雑誌『看護研究』より)

書評者: 工藤 由美 (亀田医療大学看護学部講師)

いわゆる団塊の世代が定年を迎え,日本社会の高齢化と多死化のピークはすぐそこまで来ている。しかし,それをささえる地域医療体制の整備は十分とは言いがたい。医療保険(健康保険)と介護保険の関係も,うまく連携させることがままならない現状がある。しかも,医療,なかでも終末期医療は,科学だけを頼りにすれば,なんとも冷たいものになりかねない。死に行く者の,人間としての尊厳を守ることさえ難しい。本書は,そのような状況を転換し,終末期地域医療の新しい形を模索してきた著者の思いと実践の記録である。

本書は二部構成になっている。第一部は,多くの物言わぬ/言えぬ患者とその家族,著者と共にそうした患者・家族と向き合ってきた看護・介護の同僚たち,著者の考え方のよき理解者である上司,はたまた反面教師の同僚医師などとのさまざまな出会いをきっかけに形成され,ナラティブホーム構想へと収斂していく著者の思いと,その時々に展開された実践が綴られている。この部分は,2008年に『家庭のような病院を人生の最終章をあったかい空間で』(文藝春秋社刊)として出版されたものを再編集したものという。

第二部は,前段の三分の二ほどが,著者がナラティブホームについての勉強会を始めた2003年から,2010年のナラティブホーム設立までの出会いとその活動の記録であり,後段の三分の一ほどで,ナラティブホームで人生の最終章を過ごされた人々のエピソードが紹介されている。

著者の佐藤医師がめざすのは,「高齢者の人生の最終章をその人の物語として理解し援助」できるような地域医療の新しい形である。そこで重要になるキーワードが「ナラティブ」(=語り,物語)であり,「しかけ」である。物言わぬ患者の人生の物語へアプローチするための臨床的しかけとして,アルバムづくり(ナラティブアルバム)や患者の名言集の記録(ナラティブシート)があり,高齢者地域医療を変えていくためのしかけが,ナラティブホームという「賃貸住宅」が提案する医療・介護・福祉の,相互補完を基本とした連携の仕方である。

脳血管障害の後遺症や認知症のために寝たきりで意思も伝えられない患者,しばしば単なる身体的存在としか感じられない患者と向き合うことの多い医療者にとっては,患者というナラティブにアプローチする二つの臨床的しかけは,今後の実践へのよい参考になるのではないだろうか。ただ,ナラティブシートの分析は簡潔な紹介だけなので,今後の著者らの活動報告に期待したい。一つ気になったことは,おそらく医療者にとっては当たり前のロジックなのかもしれないが,いわゆる一般人の感覚で本書を読んだとき,なぜこういう文章のつながりになるのだろうと,引っかかったところが少なからずあったことである。

とはいえ,これからの高齢者地域医療の展開にとって示唆に富んだ思考と実践の記録であることは確かである。

(『看護研究』2015年6月号掲載)

施設にとどまらない,高齢者看護の実践バイブル (雑誌『看護管理』より)

書評者: 小谷 洋子 (カーサプラチナ三ツ境 看護主任)

◆高齢者の最後の時に関わる悩み

2025年に多死時代のピークを控え,時代の転換期である昨今,国は“在宅で最後の時を”と人々に意識の変革を促している。場所ではなくケアそのものの質が問われる時代になった。病院であれ在宅であれ,高齢者の最後の時に関わる私たちは,「これでよかったのか?」「これがベストの看護だったのか?」と悩むことは少なくない。

ものがたり診療所(富山県砺波市)の医師である著者は,その敷地に隣接してナラティブホームを開設した。そこで「その人が人生の最後の時を悔いなく生き抜いてくれることを援助する医療」を実践し,得てして虚しさが多い終末期医療において,看護と介護のスタッフが共に達成感のある仕事ができるハードとソフトを作り上げた。

本書は2部構成である。第1部では,終末期の患者を関係性の中で捉え,「生」「死」を医療者として考えることで見えてくる終末期の関わり方を説く。最後の時を迎える人にとって,私たち医療者は最後の最後までその人の生活を支え,“生き切ること”を援助する専門職であること。あるいは,1人ひとりの患者・利用者が1人の人として生きてきた道のりや時間があり,生きた証があること。

本書には「これからの高齢者医療にあるものは,特別な感動的な話ではなく,ありきたりな高齢者の物語が主流を占める。普通の高齢者が年をとり,病気や障害を持って生きていき,普通に終末期を迎えるという平凡な物語である。その平凡な物語にしっかり目を向けない限り高齢者医療の本当の問題は見えてこない」と記されている。日常,私たちが関わるほとんどの高齢者の看取りは,ここにある。本書を読み進めるうち,流れるようにその軸が理解できていく。つまりチーム医療である以上,こういった患者を中心としてケアを見据える思考が重要なのだ。きっと新人でもベテランでも,本書を読めば同じ思考に自然と導かれるのではないだろうか。私自身がこの部分をどう共通させていくかが日々の悩みであったので,職場でもまさにバイブルとして使いたい。

第2部では,ナラティブホームの構想から設立までの過程が描かれている。地域で生きて死んでいくためには,地域に根差した包括的なシステムが必要不可欠になると著者は考えた。設立に当たって必要な保険制度や経営のことから,実際にどう地域で理解を深めどのように連携を取ったかまでが,ここに記されている。

◆療養生活を支援していく専門家

ナラティブホームでの看護師の役割は「療養生活を支援していく専門家」と位置付けられている。この役割こそ私自身が目指していたものであったので,ナラティブホームで明文化されていたことに感銘を受けた。

施設にとどまらないだろう,これからの看護師の在り方として示されている。高齢者看護に関わる施設のいち看護師として誇りを持って仕事をしている身としては,本当にうれしく感じ,ますますケアについて学ぼうと思えた。これも,スタッフひいては読者自身が育てられる仕組みが本書に散りばめられているからであろう。

医療者として,人の人生の物語の最終章に関わる者としての,目指す姿を明確にし,高齢者看護の誇りを示してくれた一冊である。

(『看護管理』2015年6月号掲載)

人生最期の「さようなら」に寄り添うために (雑誌『助産雑誌』より)

書評者: 桑原 紀子 (助産師,介護のプロ道場代表)

看護職として人とかかわりをもつ時,私たちは対象者について,どのように考え,感じ,行動をとっているのでしょう。病名や症状だけでなく,家族構成や関係,どのような生活を送ってきたのか,大切にしていることは何か,どんな役割があるかなど,対象者の全体像を捉えることに努めながら,対話を続け,ケアに活かしていきます。そして,何気ない対話から,さまざまな生活史が語られることや,その語りによって,対象者自身や関係性の変化をしばしば体験します。

特に終末期には,生活場面として非日常である病院で,その人らしく人生を終えるための支援として,語りや対話を欠かすことはできません。しかし,多大な業務を担うなかで思うようにその時間がとれないジレンマに陥ったり,看送りの後,これでよかったのかと,自責の念にかられることもあります。

現在のわが国では,半数以上の方が自宅で最期を迎えたいと願っていますが,実際にはいまだ8割近い方が,病院で人生の最期を迎えています。在宅で終末期を迎えようとしたら,家族の力や,在宅医療と看護,介護の連携が必要です。また,高齢者施設でも終末期を支える体制を整える必要があります。その人らしく人生を終える支援をするためには,何をしたらよいのでしょうか。

2014年7月,本書の著者である佐藤伸彦医師の講演で,ナラティブホームでの「物語」を実際に拝聴する機会がありました。まもなく人生の最期を迎える本人や家族の物語,寄り添う医師や看護・介護職の物語は,それまでの対象者との関係や,また私自身の母親の看送りとも重なり,感情を揺さぶられたことを記憶しています。

本書には,その「普通の高齢者が歳をとり,病気や障害をもって生きていき,普通に終末期を迎えた」物語が精緻に,生き生きと紹介されていました。そして,終末期を支える医師や看護師,介護士,さらに関連するさまざまな業種の取り組みの物語であると同時に,ナラティブホーム設立までの物語,ナラティブホームの運営や実践の物語など,多角的な読み方のできる構成になっています。人生の最終章を支えるための,さらに一歩を踏み出すヒントがたくさん盛り込まれています。

私は母の看取りをきっかけに,介護者・介護職を支援する活動をしていますが,女性と子どもおよび家族の生命にかかわり健康と生活を支える,助産師としての活動の一環と考えています。

超高齢社会は多死社会でもあります。すべての年代のケアにかかわる助産師のみなさまと語り合いたい1冊です。

(『助産雑誌』2015年6月号掲載)

「愛がなければ無にひとしい」-希望の物語を胸に

書評者: 松村 真司 (松村医院院長)

その薄桃色に装丁された書籍が届いたのは,残寒の中にも春の気配が感じられ始めた二月末だった。実家の戸棚の奥のアルバムにあるような写真たちをまとった表紙に誘われるように,少しずつ読み始めた。

第Ⅰ部「家庭のような病院を」。可愛らしいカバーとは裏腹に,のっけから筆者の経験した重いエピソードから始まる。筆者は問う。「私が『治した』『救った』と思っていたものは何だったのだろう」――真摯な問いは続く。いのちとは何か。科学とは何か。医学とは,看護とは,介護とは。主治医として関わりながらさらに問う。やさしさとは,人間の尊厳とは,死とは。そして,生きるとは。

そして,第Ⅱ部「ナラティブホームの風景」が始まる。ここでは,これらの問いの末,筆者たちが「ナラティブホーム」という地域の施設へと結実させていくさまが描かれる。ここで第二章に入ると,途端に問いは少なくなる。支援者を見つけ,構想を練り,開設に至るまでの具体的な過程が記される。最後に,そこで過ごした人々をめぐる四つの小さな物語が始まり,筆者がこれから目指す医療の形を描く短いエピローグで終わる。見返しに貼られた,ナラティブホームを巡る美しい写真たちが,静かにアウトロを奏でる。

本書に貫かれているテーマの一つは,「いのちが最後に向かうとき,医療には,医療者には何ができるのか」というものである。

医療は医学という科学を基盤に成立している。もちろん科学の視点から見なければ医師の仕事は成り立たない。しかし,言うまでもないが医療が人生の全てではない。全ての人にはそれぞれの生き方がある。そして,いのちが最後に向かうとき,医療には何ができるのか。そもそも,いったい医療は何のためにあるのか。

筆者とその仲間たちは,この普遍的な問いに対して物語と関係性という二つのキーワードを用いた挑戦を行い,富山で始まったその活動は次第に全国へと広がりを見せていっている。

もちろん多くの医療者は,今日もそれぞれのやり方でいのちと向き合っている。そのやり方は,根底のところは筆者とそう大きな違いはないのであろう。しかし,とりわけ地域医療,終末期医療という,科学が効果を発しにくい場面において,私たちは今のやり方ではしばしば行き詰まる。それを克服するために,さまざまな人たちがさまざま方法を模索している。どの方法も完全ではなく,今もあちこちで試行錯誤が繰り返されている。

しかし,いかなる方法をとったにせよ,古の書にあるように,全ては「愛がなければ無にひとしい」のである。では,愛とはいったい何か。そして,どうすれば愛は手に入るのか。その答えは本書の中にはない。また,簡単に見つかるものでもない。本書で筆者が自らに問うように,私も自分に問いかける。私自身が愛する者を失い,そして自分もいずれ失われる存在である以上,問いを続けること自体が苦しみを伴う。しかし私たちは,それでも人々と向き合い続けなければならない。そのために,私たちには物語が必要になるのである。

本書の中に収められている筆者と筆者の仲間たちが紡ぎ出す希望の物語を胸に,私も地域の人々の傍にこれからも立ち続けていきたい。

医療人を魅了するケアの物語を,東日本大震災の今に重ねて

書評者: 川嶋 みどり (一般社団法人日本て・あーて,TE・ARTE,推進協会代表)

目の前に山積みされている他の新刊書に気兼ねしながら,「ものがたられるいのち」について,まず読まなくてはと思った。本書の刊行は,東日本大震災からちょうど四年,ようやく心の垣根を壊して本当の物語をして下さる方が,一人二人と出てきた頃であった。きざな言葉ではなく「お互いの琴線に触れた会話」が成立するまでには,これだけの時間が必要だったのである。そんな被災の物語が語られる場面に胸を打たれる最中であったから,私は本書を東北での情景と重ねながら読んだ。

「同じ想いでゆるく結ばれた仲間は,一見弱そうな関係に見えるが,実はとてつもなく強く,何よりも一緒にいて楽しい」と著者はいう。医師として患者の生死に向き合い,「医学が科学として関与できるのは,そのほんの一部分」であると認め,「命」は自分のものであるけれど「いのち」は自分一人のものではなく,関係性の中で生きているという。そして,高齢者医療に携わるようになり,ただそこに“在る”だけの高齢者のナラティブを通して見えてくる関係性から,医療のあらゆる現場での主役は「ものがたられるいのち」であるとして,ナラティブホーム(物語の家)構想が始まった。だが,実現への道は決して平坦ではなく着想からかなりの年月を要している。

創立以来五年間の歩みを通しての著者の思いが,評者たちの被災地での活動との共通点でもあり,一層の親しみを覚えた。そして,被災地でもタンポポの綿毛が風に乗って,少しずつ拡がり新しい芽になりつつあることの喜びを,著者のエピローグの言葉を拾って共有したのであった。

現代の医療現場は,効率性重視が募って人間性が軽視されかねない状態があり,看護や介護現場でも,ケアが作業化しつつある深刻な様相がある。そのような折であるからこそ,人間と人間との関わりに最高の価値を求め続ける著者の活動には敬意を惜しまず心から賛同する。「高齢者医療は,人が人として,人間の最後の生を援助する高度専門医療である」との記述に背筋を伸ばす一方,日本特有の高齢者医療の本質について,「元気であれば老後の楽しみを味わえたであろう『本人の無念な思い』と,会話することもできなくなった人への『家族のやり場のない想い』のあいだに成り立つ物語の中にある」とは,まさに著者の経験の結晶であると受けとめ,一度は訪れてみたいナラティブホームのありようへの想像をかきたてられた。

本書は,くじけない夢と着実な歩みのプロセスに関わった多くの人々の「物語」でもあり,著者の哲学とそれを裏づける現場発信の多彩な物語は,病院,施設,在宅の別なく職種のいかんを問わず多くの読者を魅了するだろう。どの頁をめくっても,どこの職場にも有用と思われる示唆を多く含む言葉が豊富である。是非,多くの医療・看護・介護関係者に読んでいただくことをお勧めする。

限りある“いのち”のものがたりを語り継ぐ (雑誌『看護教育』より)

書評者: 町 亞聖 (フリーアナウンサー)

「死」を正面から見据えた生の医療が“看取りの医療”。治療ではなく人生の最後の時を悔いなく生き抜くための医療があってもいい。終末期で大切なのは一人の人間が歩んできた人生,つまりものがたられる「いのち」に向き合うこと。たとえ最先端の医療で「命」を救っても患者を救えないときがあると知った一人の医師が辿り着いた医療の形です。

かつて末期がんの治療は「敗北の医療」と言われていましたが,私はそうではないことを確信していました。なぜならまだ緩和ケアという概念も普及していない約20年前に私たち家族は医師と訪問看護師の支えを受けて末期がんの母を自宅で看取ることができたからです。ですが母亡き後,がん医療の取材を始めた私は先進国だと思っていた日本の医療の未熟さを目の当たりにすることになりました。当時「もう治療法がない」と医療から見放された患者さんがどれだけいたか……。

少しだけわが家のものがたりを。私が18歳の時にくも膜下出血で倒れ右半身麻痺と言語障害を抱えていた母に突き付けられた末期がんの宣告。さまざまな管が取り付けられ最後は寝たきりになりました。「こんな状態で生きていても意味がない」と思いかねない状況にもかかわらず,常に笑顔を絶やさず「感謝だわ」と言っていた母から“限りがあるから命は輝く”と教わりました。母のような状態を著者は「そこに在るだけでいい尊さ」と表現しています。「何のために生かされているのか」ではなく「私たちに何を語りかけているのか」を問うべきではないかとも。

終末期でよく使われる尊厳という言葉。「尊厳とは」の答えを佐藤先生は看護師さんたちから教わります。看護師さんたちが患者さんの家族と一緒につくり上げた“ナラティブアルバム”には,生まれた頃,仕事をする様子,奥様との出会いなど患者さんの“人生”が刻まれていました。私の唯一の後悔は母と一緒に思い出を振り返らなかったこと。“ものがたり”を共有してきた家族だからこそできることがあったと改めて気づかされました。最期のときを見守る人たちに語り継がれる“ものがたり”その過程のなかで初めて尊厳という言葉が血の通った意味をもつのです。

“家族の覚悟”が求められる在宅での看取り。看取りは息を引き取る瞬間だけに集約されるのではなく命の限りが分かったときからすでに始まっています。大切なのは“何処で”ではなく適切なサポートを途切れることなく受けられるかであり,覚悟を支え見守ってくれる“人”がいるかどうかだと思いますこの本は在宅に取り組もうというすべての人にとっての道標に,そして“ものがたり”の主人公である1人ひとりが最期までどう生きたいのかをイメージし語るきっかけになるに違いありません。

(『看護教育』2015年5月号掲載)

Medicine for Being in Relationを発信する高齢者医療の実践書

書評者: 山城 清二 (富山大学附属病院総合診療部教授)

私は患者さんが亡くなるときに,医師として治療やケアが十分にできたという充実感はほとんど得られなかった。その重苦しい関係が終わってやっと肩の荷が下りたと感じ,なぜかホッとしている自分がいた。そんな約8年前,著者の前作『家庭のような病院を』に出会ったことが,医師としての心構えや死生観について考え直す契機となった。そして,“高齢者医療は,人が,人として,人間の最期の生を援助する「高度専門医療」である”という著者の言葉に深く感銘を受けたことを,今でも鮮明に覚えている。当時,EBM(根拠に基づく医療)を教育に取り入れ,さらにNBM(ナラティブ・ベイスト・メディスン)を理解しようとしていたころであった。しかし,対話を重視した臨床応用というNBMはなぜが腑に落ちなかった。そのような中,著者がいう「患者を関係性の中で捉える」考え方が,高齢者医療や終末期医療のもやもやした臨床の現場に実践可能な概念として紹介され,やっと腑に落ちた。

今回,そんな佐藤伸彦医師による待望の続編が出版された。第I部は,絶版となった前著を復刻・再構成したもので,ナラティブホーム「ものがたり診療所」構想が書かれている。ここでは「特別な感動的な話」ではなく,ごくありふれた高齢者の物語に目を向けられる。ナラティブアルバムの誕生過程は特に興味深く,感動的である。患者さんの生活を支えるにはそれまでの「生活」を知らねばならない。そこに迫るのは医師よりも看護師や介護士のほうが得意であり,アルバム作成は彼女たちスタッフの強力なスキルとなる。著者はそんな行動を誘発させる,やさしさの「しかけ名人」のようだ。第II部では,実際のナラティブホーム開設時の苦労や開設後の診療風景が紹介され,この5年間の取り組みが手に取るように理解できる。これから,このような理念をもった医療に取り組もうと考えている人々に大いに参考になることばかりである。

最も心を揺さぶられたのは,実際にこのホームを利用した人々の紹介である。医師であり神経難病に患った患者さんは,最後に「さ・と・う・た・の・む」と言った。認知症と癌を患ったじいちゃん。口から食べるために胃ろうを使ったじいちゃん。娘のコンサートを見に出かけた脳腫瘍のばあちゃん。通常,医学書では患者さんの顔写真はあまり出ないものであるが,本書では診療の様子や周囲の風景とともに,その快諾のもと嬉しそうな患者さん自身が登場される。皆さんの満足そうな姿が,われわれ医療者へ「終末期医療をよろしく頼む」と訴えているようにも感じる。また,本書にしかけられた,時空を超えて宿ったある父子の物語も,読者自身で確認していただきたい。

Medicine for Being in Relation——本書のメッセージは,世界一の超高齢社会を迎えたわが国から発信できる最先端の概念かもしれない。ぜひ多くの医療関係者に読んでいただきたい。

書評者: 長谷川 雅美 (金沢医科大学看護学部長・精神看護学教授)

著者である佐藤氏との出会いは、私が前任校の大学院生を連れて「ナラティブホーム構想」(本書第1部)の勉強会に参加した時である。私自身常々、精神的諸問題を持つ人々に接しているなかで、「人として生きることとは?」を問うてきた。

誰にでも平等に訪れる「死」を、人が「生きる」ことのゴールとするならば、看護はその人らしい生き方に付き合い、医療的視点を持ちながら、生活に依拠したゴールのあり方を求めたい。この勉強会には幾度も参加したが、「家庭のような病院」作りのために、著者を核として多様な背景を持つ地域の同志たちが集い、熱く交わされる言葉にあふれていた。終末期における在宅医療のあり方をさまざまな角度から問い、時には回りくどいと感じられるほど慎重にその実現の可能性を探っていた。眼前の患者の生涯を「物語」として思い起こし、その人にとっての最良の状況で人生の最終章の日々を過ごすことを医療職が念頭に置いたところから始まるケア。大きな医療的挑戦であったと思う。今やこのナラティブホームは、確固たる医療資源として根づき頼りにされていることを、地域住民の私はよく知っている。

ナラティブホームは、著者の造語である。「病院にいるような安心感があり、自宅にいるような自由やプライバシーがあり、終末期を安らかに迎える空間」と説明されている。

患者はここに賃借する住民として住まう。スタッフが往診・介護に来ることを保証し、希望者には食事サービス(外注)をも提供するユニークな終末期医療スタイルだ。こうした著者の発想は、本書でも随所に表現されている通り、いわゆる「医師の領域」から飛び出している。医学モデルと社会モデルを混在させた、独自の佐藤哲学とでも言おうか。「死を迎える人」に医療者として最善を尽くすためにたどり着いた形態であると言えよう。本書では、「治す」医療だけでなく、残り少ない「生」を援助することと「死」を真正面から見据えた医療の大切さを、現代の医学・医療に問いかけている。また医師、看護師、介護職が連携した訪問医療の大切さを、具体例を通して伝えている。

ナラティブホームが完成するまでにはさまざまな壁があったが、むしろそこに至るまでの医療場面でのエピソードが興味深い。その時々のかかわりの実際を「ナラティブシート」として独特の記録様式を用いて記述している。看護を専門とする者にとっては、患者の情報を医療者間でどう共有するか、スタッフの感情表出と医療的視点をどう統合し、看護に生かすか、福祉職との協働をどうしていくのか、医師の医療行為に沿ったケアと患者や家族の反応にどう向き合うのかを、自らに問い直す機会になるのではないだろうか。本書後半では、その運営についても実に具体的に示しており、今後の超高齢社会に向けて事業展開を計画している人々にとっても大いに参考になるであろう。

本書は、在宅での終末期医療の在り方を情熱的に実践する1人の医師から、医療・福祉に関するすべての人々に提示された実践的教本として、またそれぞれの物語を作っていく動機となるであろう。

(『精神看護』2015年9月号掲載)

臨床の原点-豊かな人間模様として綴られる地域医療の「物語」 (雑誌『保健師ジャーナル』より)

書評者: 高山 義浩 (沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科〈前厚生労働省地域医療計画課〉)

医聖ヒポクラテスは,医療で一番大切なことはクリニコスklinikosであると弟子に示したと伝えられている。クリニコスというのは,「病人の枕元で話を聞くこと」であった。クリニコスは,その後,クリニックclinicとなり,これを明治の先人は「臨床」と訳した。ところが,20世紀の革命的な医療技術の進展によって,医師は患者の話を「聞く」よりも,自分の話を「聞かせる」ことが仕事であると考えるようになっていった。そして,連綿と古代から守り継がれてきたはずの「臨床」の心が遠ざかりつつある。

本書の著者である佐藤は,そんな時代にあってなお,ひたむきに患者と向き合いながら話を聞き,そこにある物語を追い求める医師である。本書には,高齢者医療をめぐって語られた著者の次の言葉が収められている。すなわち,「高齢者医療は,人が,人として,人間の最期の生を援助する高度専門医療である」とし,「必ず訪れる死に対して,何らかの納得を,つまり物語的な理解を,関係性の枠の中でしっかり捉えていく必要があるのではないだろうか」と。そして,技術や制度に縛られる病院では高齢者を物語的に支えられないと直観した著者は,地域の中核病院を辞して,目前の患者たちの残された「生」について真摯に向き合う道を選択する。

本書には,2つの物語がモチーフとして用いられている。1つは,著者自身が家族や友人,同僚たちとの関係性の中で自らの役割を模索してきたという物語。もう1つは,患者(いや,高齢の生活者と呼ぶべきか)たちとの出会いの中で育まれ,ときに励まされて成長してきたという物語だ。ただし,著者にとって,家族も,友人も,患者すらもない。ただ,人生で交わることのできた豊かな人間模様として,その出会いが濃厚に語られている。いわく,「目の前に横たわっているただの寝たきりの老人ではなく,その人との関係性を持ち続けることで,自らの意識の中に,実にリアリティーをもってその人が現れてくるということがある」。こうした一見難解な地文が,随所に現われるのだが,抵抗なく腑に落ちてくるのは,これを丁寧に物語としていく著者の温もりゆえかもしれない。

さらに,本書では,単なる医師の業として紹介しえないほど多彩で,アイデアに満ちた取り組みに驚かされる。更衣を容易にする新しい病衣「スッポりん」,逆流の起こらない経腸栄養剤「マステル」,そして高齢者が最期まで暮らせる「ナラティブホーム」。おそらく著者は,人間との出会いをその原動力とし,人生そのものとしているようだ。また,出会いを大切にすることこそが臨床の生まれる場としている。そのことに気が付くことができれば,医師は再び患者の話を「聞く」ようになるだろう。

最後のページまで読み終えたあと,地域医療に携わる者として,ヒポクラテスの背中が見えてきた気がした。

(『保健師ジャーナル』2015年7月号掲載)

書評 (雑誌『訪問看護と介護』より)

書評者: 下河原 忠道 (株式会社シルバーウッド代表取締役)

◆介護の理想と現実をつなぐ おせっかいな医療チーム

本書の著者・佐藤伸彦医師とナラティブホームのスタッフが、当社の運営するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)「銀木犀」を視察に訪れてくれたときのことである。折しもお昼どき。彼らは、食堂でひとり寂しく座る入居者にいち早く目をつけ、対話を始めた。膝を落とし、目線を合わせ、肩に手を寄せ、やさしくゆっくりと話を聞き出すその姿を、まず遠巻きに見ていた。その出身がナラティブホームと同じ富山県だったこともあり、会話は弾む。やがて、入居者の頬に一粒の涙が。正直言って激しく嫉妬した。普段から生活に密着しているわれわれにもなかなかできないことを、いとも簡単にやってのけてしまうそのチームの連係プレイの凄さに、嫉妬したのだ。それは、われわれがいかに「介護サービスを提供するだけの事業者」であるかを認めざるを得ない体験だった。日本の「最先端医療」とはかくあるべきと感動した。

後日談もある。その入居者の地元の魚をわざわざ「本人宛」に取り寄せ、ほかの入居者へ振る舞う機会まで整えてくれたのだ。著者の人に対する思いやりの強さ。本来、指導者がとるべき行動の模範だと思った。まさに本書で言うところの「やさしさのしかけ」なのだろう。なんともワクワクするしかけではないか。普段から理想と現実のギャップに打ちひしがれている介護士たちへさまざまな「しかけ」を行なっているわが身として、さらに勇気をいただく指導であった。

◆自宅ではない在宅への挑戦

私は最近、介護保険制度に依存したビジネスモデルの将来性に懐疑的である。それは、進みすぎた医療技術による日本の病院診療そのもののかたちに酷似しているからだ。サ高住は賃貸住宅だ。しかし、その実態は、要介護1・2程度の軽度要介護高齢者を集め、介護漬けにすることで事業の継続性を担保しているビジネスモデルになりつつある。いわば、介護保険制度の隙間をついた「本当に必要なのだろうか事業」ともいえる。もちろんそんな事業者ばかりではないのであろうが、大半はその方向だ。われわれも気がつけばそうなってしまう可能性がきわめて高い。この現実をどう捉え、いかに事業を正しい方向へ導いていくのか—。その道しるべが、本書に記されていると思う。「『自宅ではない在宅』を、施設や病院という枠を超えて、別の角度から実現しようという挑戦でもある」(p.160)。まさにナラティブホームの神髄はここにあると思う。私はサ高住だろうが本当の自宅であろうが、人が最期を迎える場所はどこでもいいのではないかと思っている。ケアの質は、環境に依存しているからだ。そこで生活する本人の思い、関わる人の行動が肝要だ。本書に記載されているように、人は「役割」を喪失してしまった時点から生きる力を失う。それはたくさんの入居者を見ている私も強く感じることだ。冒頭のエピソードは、まさに入居者へ役割をもたせるものであった。

私はおせっかいな人が大好きだ。そして、間違いなく本書は、世界ナンバーワンのおせっかいなチームの物語である。

(『訪問看護と介護』2015年7月号掲載)

ナラティブ-患者の人生の物語へアプローチするための臨床的しかけの実践書 (雑誌『看護研究』より)

書評者: 工藤 由美 (亀田医療大学看護学部講師)

いわゆる団塊の世代が定年を迎え,日本社会の高齢化と多死化のピークはすぐそこまで来ている。しかし,それをささえる地域医療体制の整備は十分とは言いがたい。医療保険(健康保険)と介護保険の関係も,うまく連携させることがままならない現状がある。しかも,医療,なかでも終末期医療は,科学だけを頼りにすれば,なんとも冷たいものになりかねない。死に行く者の,人間としての尊厳を守ることさえ難しい。本書は,そのような状況を転換し,終末期地域医療の新しい形を模索してきた著者の思いと実践の記録である。

本書は二部構成になっている。第一部は,多くの物言わぬ/言えぬ患者とその家族,著者と共にそうした患者・家族と向き合ってきた看護・介護の同僚たち,著者の考え方のよき理解者である上司,はたまた反面教師の同僚医師などとのさまざまな出会いをきっかけに形成され,ナラティブホーム構想へと収斂していく著者の思いと,その時々に展開された実践が綴られている。この部分は,2008年に『家庭のような病院を人生の最終章をあったかい空間で』(文藝春秋社刊)として出版されたものを再編集したものという。

第二部は,前段の三分の二ほどが,著者がナラティブホームについての勉強会を始めた2003年から,2010年のナラティブホーム設立までの出会いとその活動の記録であり,後段の三分の一ほどで,ナラティブホームで人生の最終章を過ごされた人々のエピソードが紹介されている。

著者の佐藤医師がめざすのは,「高齢者の人生の最終章をその人の物語として理解し援助」できるような地域医療の新しい形である。そこで重要になるキーワードが「ナラティブ」(=語り,物語)であり,「しかけ」である。物言わぬ患者の人生の物語へアプローチするための臨床的しかけとして,アルバムづくり(ナラティブアルバム)や患者の名言集の記録(ナラティブシート)があり,高齢者地域医療を変えていくためのしかけが,ナラティブホームという「賃貸住宅」が提案する医療・介護・福祉の,相互補完を基本とした連携の仕方である。

脳血管障害の後遺症や認知症のために寝たきりで意思も伝えられない患者,しばしば単なる身体的存在としか感じられない患者と向き合うことの多い医療者にとっては,患者というナラティブにアプローチする二つの臨床的しかけは,今後の実践へのよい参考になるのではないだろうか。ただ,ナラティブシートの分析は簡潔な紹介だけなので,今後の著者らの活動報告に期待したい。一つ気になったことは,おそらく医療者にとっては当たり前のロジックなのかもしれないが,いわゆる一般人の感覚で本書を読んだとき,なぜこういう文章のつながりになるのだろうと,引っかかったところが少なからずあったことである。

とはいえ,これからの高齢者地域医療の展開にとって示唆に富んだ思考と実践の記録であることは確かである。

(『看護研究』2015年6月号掲載)

施設にとどまらない,高齢者看護の実践バイブル (雑誌『看護管理』より)

書評者: 小谷 洋子 (カーサプラチナ三ツ境 看護主任)

◆高齢者の最後の時に関わる悩み

2025年に多死時代のピークを控え,時代の転換期である昨今,国は“在宅で最後の時を”と人々に意識の変革を促している。場所ではなくケアそのものの質が問われる時代になった。病院であれ在宅であれ,高齢者の最後の時に関わる私たちは,「これでよかったのか?」「これがベストの看護だったのか?」と悩むことは少なくない。

ものがたり診療所(富山県砺波市)の医師である著者は,その敷地に隣接してナラティブホームを開設した。そこで「その人が人生の最後の時を悔いなく生き抜いてくれることを援助する医療」を実践し,得てして虚しさが多い終末期医療において,看護と介護のスタッフが共に達成感のある仕事ができるハードとソフトを作り上げた。

本書は2部構成である。第1部では,終末期の患者を関係性の中で捉え,「生」「死」を医療者として考えることで見えてくる終末期の関わり方を説く。最後の時を迎える人にとって,私たち医療者は最後の最後までその人の生活を支え,“生き切ること”を援助する専門職であること。あるいは,1人ひとりの患者・利用者が1人の人として生きてきた道のりや時間があり,生きた証があること。

本書には「これからの高齢者医療にあるものは,特別な感動的な話ではなく,ありきたりな高齢者の物語が主流を占める。普通の高齢者が年をとり,病気や障害を持って生きていき,普通に終末期を迎えるという平凡な物語である。その平凡な物語にしっかり目を向けない限り高齢者医療の本当の問題は見えてこない」と記されている。日常,私たちが関わるほとんどの高齢者の看取りは,ここにある。本書を読み進めるうち,流れるようにその軸が理解できていく。つまりチーム医療である以上,こういった患者を中心としてケアを見据える思考が重要なのだ。きっと新人でもベテランでも,本書を読めば同じ思考に自然と導かれるのではないだろうか。私自身がこの部分をどう共通させていくかが日々の悩みであったので,職場でもまさにバイブルとして使いたい。

第2部では,ナラティブホームの構想から設立までの過程が描かれている。地域で生きて死んでいくためには,地域に根差した包括的なシステムが必要不可欠になると著者は考えた。設立に当たって必要な保険制度や経営のことから,実際にどう地域で理解を深めどのように連携を取ったかまでが,ここに記されている。

◆療養生活を支援していく専門家

ナラティブホームでの看護師の役割は「療養生活を支援していく専門家」と位置付けられている。この役割こそ私自身が目指していたものであったので,ナラティブホームで明文化されていたことに感銘を受けた。

施設にとどまらないだろう,これからの看護師の在り方として示されている。高齢者看護に関わる施設のいち看護師として誇りを持って仕事をしている身としては,本当にうれしく感じ,ますますケアについて学ぼうと思えた。これも,スタッフひいては読者自身が育てられる仕組みが本書に散りばめられているからであろう。

医療者として,人の人生の物語の最終章に関わる者としての,目指す姿を明確にし,高齢者看護の誇りを示してくれた一冊である。

(『看護管理』2015年6月号掲載)

人生最期の「さようなら」に寄り添うために (雑誌『助産雑誌』より)

書評者: 桑原 紀子 (助産師,介護のプロ道場代表)

看護職として人とかかわりをもつ時,私たちは対象者について,どのように考え,感じ,行動をとっているのでしょう。病名や症状だけでなく,家族構成や関係,どのような生活を送ってきたのか,大切にしていることは何か,どんな役割があるかなど,対象者の全体像を捉えることに努めながら,対話を続け,ケアに活かしていきます。そして,何気ない対話から,さまざまな生活史が語られることや,その語りによって,対象者自身や関係性の変化をしばしば体験します。

特に終末期には,生活場面として非日常である病院で,その人らしく人生を終えるための支援として,語りや対話を欠かすことはできません。しかし,多大な業務を担うなかで思うようにその時間がとれないジレンマに陥ったり,看送りの後,これでよかったのかと,自責の念にかられることもあります。

現在のわが国では,半数以上の方が自宅で最期を迎えたいと願っていますが,実際にはいまだ8割近い方が,病院で人生の最期を迎えています。在宅で終末期を迎えようとしたら,家族の力や,在宅医療と看護,介護の連携が必要です。また,高齢者施設でも終末期を支える体制を整える必要があります。その人らしく人生を終える支援をするためには,何をしたらよいのでしょうか。

2014年7月,本書の著者である佐藤伸彦医師の講演で,ナラティブホームでの「物語」を実際に拝聴する機会がありました。まもなく人生の最期を迎える本人や家族の物語,寄り添う医師や看護・介護職の物語は,それまでの対象者との関係や,また私自身の母親の看送りとも重なり,感情を揺さぶられたことを記憶しています。

本書には,その「普通の高齢者が歳をとり,病気や障害をもって生きていき,普通に終末期を迎えた」物語が精緻に,生き生きと紹介されていました。そして,終末期を支える医師や看護師,介護士,さらに関連するさまざまな業種の取り組みの物語であると同時に,ナラティブホーム設立までの物語,ナラティブホームの運営や実践の物語など,多角的な読み方のできる構成になっています。人生の最終章を支えるための,さらに一歩を踏み出すヒントがたくさん盛り込まれています。

私は母の看取りをきっかけに,介護者・介護職を支援する活動をしていますが,女性と子どもおよび家族の生命にかかわり健康と生活を支える,助産師としての活動の一環と考えています。

超高齢社会は多死社会でもあります。すべての年代のケアにかかわる助産師のみなさまと語り合いたい1冊です。

(『助産雑誌』2015年6月号掲載)

「愛がなければ無にひとしい」-希望の物語を胸に

書評者: 松村 真司 (松村医院院長)

その薄桃色に装丁された書籍が届いたのは,残寒の中にも春の気配が感じられ始めた二月末だった。実家の戸棚の奥のアルバムにあるような写真たちをまとった表紙に誘われるように,少しずつ読み始めた。

第Ⅰ部「家庭のような病院を」。可愛らしいカバーとは裏腹に,のっけから筆者の経験した重いエピソードから始まる。筆者は問う。「私が『治した』『救った』と思っていたものは何だったのだろう」――真摯な問いは続く。いのちとは何か。科学とは何か。医学とは,看護とは,介護とは。主治医として関わりながらさらに問う。やさしさとは,人間の尊厳とは,死とは。そして,生きるとは。

そして,第Ⅱ部「ナラティブホームの風景」が始まる。ここでは,これらの問いの末,筆者たちが「ナラティブホーム」という地域の施設へと結実させていくさまが描かれる。ここで第二章に入ると,途端に問いは少なくなる。支援者を見つけ,構想を練り,開設に至るまでの具体的な過程が記される。最後に,そこで過ごした人々をめぐる四つの小さな物語が始まり,筆者がこれから目指す医療の形を描く短いエピローグで終わる。見返しに貼られた,ナラティブホームを巡る美しい写真たちが,静かにアウトロを奏でる。

本書に貫かれているテーマの一つは,「いのちが最後に向かうとき,医療には,医療者には何ができるのか」というものである。

医療は医学という科学を基盤に成立している。もちろん科学の視点から見なければ医師の仕事は成り立たない。しかし,言うまでもないが医療が人生の全てではない。全ての人にはそれぞれの生き方がある。そして,いのちが最後に向かうとき,医療には何ができるのか。そもそも,いったい医療は何のためにあるのか。

筆者とその仲間たちは,この普遍的な問いに対して物語と関係性という二つのキーワードを用いた挑戦を行い,富山で始まったその活動は次第に全国へと広がりを見せていっている。

もちろん多くの医療者は,今日もそれぞれのやり方でいのちと向き合っている。そのやり方は,根底のところは筆者とそう大きな違いはないのであろう。しかし,とりわけ地域医療,終末期医療という,科学が効果を発しにくい場面において,私たちは今のやり方ではしばしば行き詰まる。それを克服するために,さまざまな人たちがさまざま方法を模索している。どの方法も完全ではなく,今もあちこちで試行錯誤が繰り返されている。

しかし,いかなる方法をとったにせよ,古の書にあるように,全ては「愛がなければ無にひとしい」のである。では,愛とはいったい何か。そして,どうすれば愛は手に入るのか。その答えは本書の中にはない。また,簡単に見つかるものでもない。本書で筆者が自らに問うように,私も自分に問いかける。私自身が愛する者を失い,そして自分もいずれ失われる存在である以上,問いを続けること自体が苦しみを伴う。しかし私たちは,それでも人々と向き合い続けなければならない。そのために,私たちには物語が必要になるのである。

本書の中に収められている筆者と筆者の仲間たちが紡ぎ出す希望の物語を胸に,私も地域の人々の傍にこれからも立ち続けていきたい。

医療人を魅了するケアの物語を,東日本大震災の今に重ねて

書評者: 川嶋 みどり (一般社団法人日本て・あーて,TE・ARTE,推進協会代表)

目の前に山積みされている他の新刊書に気兼ねしながら,「ものがたられるいのち」について,まず読まなくてはと思った。本書の刊行は,東日本大震災からちょうど四年,ようやく心の垣根を壊して本当の物語をして下さる方が,一人二人と出てきた頃であった。きざな言葉ではなく「お互いの琴線に触れた会話」が成立するまでには,これだけの時間が必要だったのである。そんな被災の物語が語られる場面に胸を打たれる最中であったから,私は本書を東北での情景と重ねながら読んだ。

「同じ想いでゆるく結ばれた仲間は,一見弱そうな関係に見えるが,実はとてつもなく強く,何よりも一緒にいて楽しい」と著者はいう。医師として患者の生死に向き合い,「医学が科学として関与できるのは,そのほんの一部分」であると認め,「命」は自分のものであるけれど「いのち」は自分一人のものではなく,関係性の中で生きているという。そして,高齢者医療に携わるようになり,ただそこに“在る”だけの高齢者のナラティブを通して見えてくる関係性から,医療のあらゆる現場での主役は「ものがたられるいのち」であるとして,ナラティブホーム(物語の家)構想が始まった。だが,実現への道は決して平坦ではなく着想からかなりの年月を要している。

創立以来五年間の歩みを通しての著者の思いが,評者たちの被災地での活動との共通点でもあり,一層の親しみを覚えた。そして,被災地でもタンポポの綿毛が風に乗って,少しずつ拡がり新しい芽になりつつあることの喜びを,著者のエピローグの言葉を拾って共有したのであった。

現代の医療現場は,効率性重視が募って人間性が軽視されかねない状態があり,看護や介護現場でも,ケアが作業化しつつある深刻な様相がある。そのような折であるからこそ,人間と人間との関わりに最高の価値を求め続ける著者の活動には敬意を惜しまず心から賛同する。「高齢者医療は,人が人として,人間の最後の生を援助する高度専門医療である」との記述に背筋を伸ばす一方,日本特有の高齢者医療の本質について,「元気であれば老後の楽しみを味わえたであろう『本人の無念な思い』と,会話することもできなくなった人への『家族のやり場のない想い』のあいだに成り立つ物語の中にある」とは,まさに著者の経験の結晶であると受けとめ,一度は訪れてみたいナラティブホームのありようへの想像をかきたてられた。

本書は,くじけない夢と着実な歩みのプロセスに関わった多くの人々の「物語」でもあり,著者の哲学とそれを裏づける現場発信の多彩な物語は,病院,施設,在宅の別なく職種のいかんを問わず多くの読者を魅了するだろう。どの頁をめくっても,どこの職場にも有用と思われる示唆を多く含む言葉が豊富である。是非,多くの医療・看護・介護関係者に読んでいただくことをお勧めする。

限りある“いのち”のものがたりを語り継ぐ (雑誌『看護教育』より)

書評者: 町 亞聖 (フリーアナウンサー)

「死」を正面から見据えた生の医療が“看取りの医療”。治療ではなく人生の最後の時を悔いなく生き抜くための医療があってもいい。終末期で大切なのは一人の人間が歩んできた人生,つまりものがたられる「いのち」に向き合うこと。たとえ最先端の医療で「命」を救っても患者を救えないときがあると知った一人の医師が辿り着いた医療の形です。

かつて末期がんの治療は「敗北の医療」と言われていましたが,私はそうではないことを確信していました。なぜならまだ緩和ケアという概念も普及していない約20年前に私たち家族は医師と訪問看護師の支えを受けて末期がんの母を自宅で看取ることができたからです。ですが母亡き後,がん医療の取材を始めた私は先進国だと思っていた日本の医療の未熟さを目の当たりにすることになりました。当時「もう治療法がない」と医療から見放された患者さんがどれだけいたか……。

少しだけわが家のものがたりを。私が18歳の時にくも膜下出血で倒れ右半身麻痺と言語障害を抱えていた母に突き付けられた末期がんの宣告。さまざまな管が取り付けられ最後は寝たきりになりました。「こんな状態で生きていても意味がない」と思いかねない状況にもかかわらず,常に笑顔を絶やさず「感謝だわ」と言っていた母から“限りがあるから命は輝く”と教わりました。母のような状態を著者は「そこに在るだけでいい尊さ」と表現しています。「何のために生かされているのか」ではなく「私たちに何を語りかけているのか」を問うべきではないかとも。

終末期でよく使われる尊厳という言葉。「尊厳とは」の答えを佐藤先生は看護師さんたちから教わります。看護師さんたちが患者さんの家族と一緒につくり上げた“ナラティブアルバム”には,生まれた頃,仕事をする様子,奥様との出会いなど患者さんの“人生”が刻まれていました。私の唯一の後悔は母と一緒に思い出を振り返らなかったこと。“ものがたり”を共有してきた家族だからこそできることがあったと改めて気づかされました。最期のときを見守る人たちに語り継がれる“ものがたり”その過程のなかで初めて尊厳という言葉が血の通った意味をもつのです。

“家族の覚悟”が求められる在宅での看取り。看取りは息を引き取る瞬間だけに集約されるのではなく命の限りが分かったときからすでに始まっています。大切なのは“何処で”ではなく適切なサポートを途切れることなく受けられるかであり,覚悟を支え見守ってくれる“人”がいるかどうかだと思いますこの本は在宅に取り組もうというすべての人にとっての道標に,そして“ものがたり”の主人公である1人ひとりが最期までどう生きたいのかをイメージし語るきっかけになるに違いありません。

(『看護教育』2015年5月号掲載)

Medicine for Being in Relationを発信する高齢者医療の実践書

書評者: 山城 清二 (富山大学附属病院総合診療部教授)

私は患者さんが亡くなるときに,医師として治療やケアが十分にできたという充実感はほとんど得られなかった。その重苦しい関係が終わってやっと肩の荷が下りたと感じ,なぜかホッとしている自分がいた。そんな約8年前,著者の前作『家庭のような病院を』に出会ったことが,医師としての心構えや死生観について考え直す契機となった。そして,“高齢者医療は,人が,人として,人間の最期の生を援助する「高度専門医療」である”という著者の言葉に深く感銘を受けたことを,今でも鮮明に覚えている。当時,EBM(根拠に基づく医療)を教育に取り入れ,さらにNBM(ナラティブ・ベイスト・メディスン)を理解しようとしていたころであった。しかし,対話を重視した臨床応用というNBMはなぜが腑に落ちなかった。そのような中,著者がいう「患者を関係性の中で捉える」考え方が,高齢者医療や終末期医療のもやもやした臨床の現場に実践可能な概念として紹介され,やっと腑に落ちた。

今回,そんな佐藤伸彦医師による待望の続編が出版された。第I部は,絶版となった前著を復刻・再構成したもので,ナラティブホーム「ものがたり診療所」構想が書かれている。ここでは「特別な感動的な話」ではなく,ごくありふれた高齢者の物語に目を向けられる。ナラティブアルバムの誕生過程は特に興味深く,感動的である。患者さんの生活を支えるにはそれまでの「生活」を知らねばならない。そこに迫るのは医師よりも看護師や介護士のほうが得意であり,アルバム作成は彼女たちスタッフの強力なスキルとなる。著者はそんな行動を誘発させる,やさしさの「しかけ名人」のようだ。第II部では,実際のナラティブホーム開設時の苦労や開設後の診療風景が紹介され,この5年間の取り組みが手に取るように理解できる。これから,このような理念をもった医療に取り組もうと考えている人々に大いに参考になることばかりである。

最も心を揺さぶられたのは,実際にこのホームを利用した人々の紹介である。医師であり神経難病に患った患者さんは,最後に「さ・と・う・た・の・む」と言った。認知症と癌を患ったじいちゃん。口から食べるために胃ろうを使ったじいちゃん。娘のコンサートを見に出かけた脳腫瘍のばあちゃん。通常,医学書では患者さんの顔写真はあまり出ないものであるが,本書では診療の様子や周囲の風景とともに,その快諾のもと嬉しそうな患者さん自身が登場される。皆さんの満足そうな姿が,われわれ医療者へ「終末期医療をよろしく頼む」と訴えているようにも感じる。また,本書にしかけられた,時空を超えて宿ったある父子の物語も,読者自身で確認していただきたい。

Medicine for Being in Relation——本書のメッセージは,世界一の超高齢社会を迎えたわが国から発信できる最先端の概念かもしれない。ぜひ多くの医療関係者に読んでいただきたい。

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。