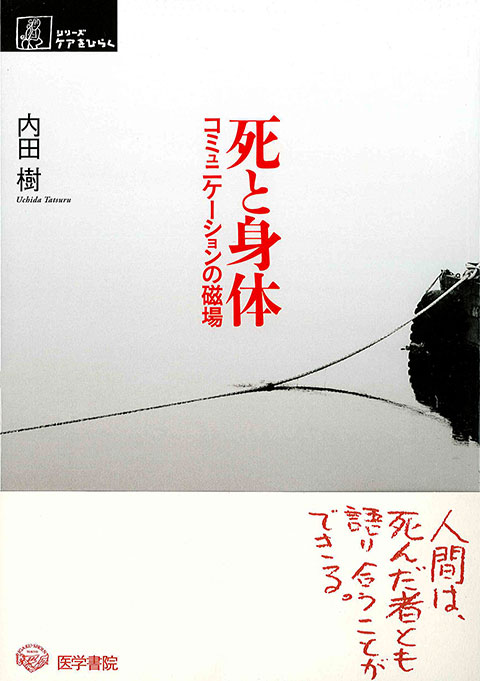

死と身体

コミュニケーションの磁場

人はなぜ<ことば>を超えて通じ合いたいのか。

もっと見る

コミュニケーションは<ことば>の外にある。病んだ人の前に立つとすぐわかる。身体の声が聞こえるから。ときには死者でさえも語りかけてくるから――。「誰もが感じていて,誰も言わなかったことを,誰にでもわかるように語る」著者の,教科書には絶対出ていないコミュニケーション論。

| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |

|---|---|

| 著 | 内田 樹 |

| 発行 | 2004年10月判型:A5頁:248 |

| ISBN | 978-4-260-33366-5 |

| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- TOPICS

- 目次

- 書評

TOPICS

開く

●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!

第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。

目次

開く

第1章 身体からのメッセージを聴く

第2章 表現が「割れる」ということ-身体と記号

第3章 死んだ後のわたしに出会う-身体と時間

第4章 わからないままそこに居る-身体と倫理

第5章 死者からのメッセージを聴く

あとがき

書評

開く

ケアする人生,ケアされる人生を豊かにする一冊

書評者:反町 吉秀(青森保健所)

本書は,フロイトの精神分析,レヴィナス哲学,武道の修行を1つのものとして受け止める哲学者・内田樹氏による「よりよく生きるための技法」についての珠玉の論文集である。

著者は「第1章身体からのメッセージを聴く」において,社会全体が「脳化」し,脳―身体二元論が一般化するなかで,「身体は私の道具なのであるから,好きなだけこき使って良く,身体はそのすべてのリソースを捧げて脳の欲望に奉仕すべきである」というひとつのイデオロギーが猛威をふるっている,と厳しく指摘する。ここでの議論から,医学的なものの見方に内在する脳―身体二元論の危うさに気づき,脳も身体の一部であることを踏まえ,身体の声に耳を傾けることの大切さとその意義を知ることができる。また,本書のなかではとくに議論されていないが,日本社会における社会現象としての過労死にも,このイデオロギーは多大な寄与をしているかもしれないと評者は思う。

若年者ほどこの問題は深刻化しており,たとえば援助交際やリストカットの背景には,自分の身体以外に自由にできる社会的リソースを持たない人間が自分の身体を傷めることで,自分にも支配できるものがあることを確認し,心理的な浮力を得ようとしている,という。

次に話は,「死んだ後の私との出会い」や「死者からのメッセージを聴く」ことに及ぶ。著者によると,動物と人間を決定的に分けるのは,「死んだ後」という境界をありありと想像し,「葬礼」を行う習慣を獲得したことである,という。死者は,死んで「いる」のであり,葬礼は,生体と死体の間に,「死者」というどちらにも属さない第3のカテゴリーをつくることであり,「なかなか死なせないための儀礼」であるという。そして,死者からのメッセージ,および死につつある者のメッセージを聞き取る能力が,人間性を基礎づける根本的な能力である,という。さらに,「死んだ後の自分」を「現在」に想定してそこから自分の過去やいまをみることができる,そのような時間意識を持つことのできる人間はよりよく生きることができる,と言及する。

病める人,死に行く人を病院や地域でケアしたり,看取ったりする人に,本書をお薦めしたい。なぜなら,生から死を考えるだけでなく,死から生へと向かうベクトルで考えてみることで,ケアする人の生を,ひいてはケアされる人の生を豊かにしてくれると思われるからである。

ところで,「災い」の年2004年の最後に本書に出会えたことは,評者にとっては大いなる幸せであった。「らせん状」の構成を持つ本書を読み進むのはやや骨が折れたが,じっくり味読することにより,実に素敵な「気づき」にたくさん出会えたのだから。

(『保健師ジャーナル』Vol. 61, No. 3より)

「何だかわからないけど,何か変……」の理由

書評者:赤沢 雪路(長野県看護大・精神看護学)

「あなたの身体は,何を言っているんだろうね」。これは院生時代,突然の首の痛みに襲われロボットのようにガチガチになっている私の姿を見て,指導教授から言われた言葉である。このとき,「先生は何をおっしゃっているんですか?」と聞く元気もなく,動かない首をかばいながら「はぁ~」とうなずいて立ち去った。それから10分も経たないうちに出会った助教授から「身体は正直だよ。ちゃんと声を聴いてる?」と言われたのだ。

自分の知らない自分を相手のほうが知っている(と,感じただけなのだが)のは,それも時を空けずに2人から言われるというのは,正直言ってムッとする体験だった。痛みと怒りと好奇心がごちゃ混ぜになった状態で,「先生,身体の声って何ですか?」と聞き返した。私にとって,初めて「身体の声」を聴こうとした瞬間であり,今も追い続けているテーマである。

著者は難解をもって知られるE.レヴィナスの翻訳者として知られる学者であり,30年の合気道歴をもつ武道家だ。初めてこの書を読む人は,最初武術の真髄を読んでいるように感じるかもしれない。それはそれで的を得ているのだが,著者が同時に語っているのは,身体感受性を高めてメッセージを聴くことの重要性であり,身体感覚の,さらに深いところでは人間は死者からのメッセージにも耳を傾けることができるということなのだ。

「身体からのメッセージを聴く」の章を読んで思い浮かぶのは,外来通院していたAさんである。彼女は両腕に無数の傷跡があり,ひとつの傷が治る間もなく新しい傷をつけてやってくる。静脈に注射針を刺そうとしても,もはやそこには正常な皮膚が見当たらない。足に触れられるのを嫌がるため,1時間かかってようやく腕の静脈を探し当てたこともあった。

ある日,見知らぬ女性に脇を抱えられ,Aさんがやってきた。聞くと,病院の目の前の道で座り込み「足が悪いんです。病院へ連れて行ってください」と,道行く人に声をかけたのだという。レントゲンを撮るまでもなく,下腿の骨折が明らかだった。どうしたのかと聞くと,「死のうと思って2階から飛び降りた」と言う。骨折したまま,家から病院まで30分もの道のりを歩き,病院の目の前で力尽きてしまったのだ。

当時の私は,痛みを感じないAさんが不思議でならなかった。何度も何度も身体に傷をつけ,最後には骨折してまでも病院にやってくる。その行為をどう理解すればいいのかわからず,途方に暮れていた。

著者はこのような状態を,「誰からも尊敬されず,誰からも保護されない無防備で貧しい人間にとって,最後に残された“いくら乱暴に扱ってもいいリソース”が自分の身体」であり,「感覚遮断さえしてしまえば,自分の身体はいくら傷つけても,いくら収奪しても文句を言わない。だから癖になる」と言っている。自分の身体を道具としていつまでも使うのだ。Aさんは特異な例ではない。嗜癖のように,アームカットやリストカットを繰り返す若者となんら変わりはないのである。

また,「まえがき」の中で,ダブル・バインドからの逃れ方を教えている。もし,相手がことばで「来い」と言っていても身体が「来るな」と相反するメッセージを言っていたら,常に身体からのメッセージを信じれば,ダブル・バインドは起こらず,精神を病むこともないという。いかに自分の身体の感覚を信じることができるか,これが重要なのである。

病棟で患者とかかわっていると,ときどき「何だかわからないけど,何か変……」と感じることがある。久しぶりの外泊から帰ってきて,家での状況をあふれんばかりの笑顔でしゃべっているのに,聞いている私が妙にざわざわした気持ちになったときのこと。「どうしてだろう。とっても楽しそうに話してくれるのに,なんだか落ち着かない」と伝えると,「ふ~ん,そうなんだ」と言って,ナースステーションから出て行った。

その数時間後,「お父さんに“お前みたいなバカは死んじまえ”って言われた」と,沈んだ表情でポツリポツリと語り始めた。あふれんばかりの笑顔でしゃべった内容は,むしろ現実の家庭とは程遠い,いつも自分を満たしてくれる,理想の家庭についてのファンタジーだったのだ。

このように,患者の言葉を聞きながら自分の身体の声を聴くプロセスは,多くの看護師が「直感」として体験しているのではないだろうか。それは,看護の行為そのものが,感情に突き動かされるものであり,言葉を介してのコミュニケーションよりも,無意識下で行われている相互交流的コミュニケーションが多くを占めているからである。だからこそ,「何か変」とキャッチできる感覚は,相手を理解していく上で重要な意味をもつ。

しかし,身体の声を聴くことが難しいのも,また事実である。冒頭で書いた私の症状は,実習病棟の人間関係で板ばさみに遭い,まさしく右も左も向きたくない,実習病棟に行きたくないという身体の声だったのだが,首が動かなくなるまで聴こえなかった。

さて,本書の後半には,帯封にも書かれている「人間は,死んだ者とさえ語ることができる」という,ややオカルトチックだが,それゆえ魅力的な内容があり,惹かれてしまう。人間が人間になった決定的な指標は埋葬であり,この埋葬には,「生」と「死」の「中間」に,どちらにも属さないカテゴリーを作る意味があったのではないかと。いないはずの死者を「死者がいる」と表現し,何だかよくわからないものを宙吊りにしておくことができるのは人間の知性だけだと著者は言う。コミュニケーションは,この「中間」があることで成り立つ。

たしかに,葬儀だけでなく,お盆のときには先祖を迎え,送り火であの世へ送る。その間は,どの家庭でも,死者がいることを想定して生活している。これが毎年繰り返されるのだ。

いないはずの死者は,ずっといるのである。この矛盾は,「好きだけど嫌い」「痩せたいけど食べたい」という,誰もがもっているアンビバレンツと同様だ。

なるほど,そう考えると,自分の身体の声が聴こえるようで聴こえなかったり,患者の言動や行動の意味がわかるようでわからなかったりという,このすっきりしない感じの領域が,もっと身体の声を聴けるようになりたい,患者の言動や行動に注意深く耳をすませてみようという探究心になるのかもしれない。

物事を白黒はっきりつけたい傾向のある人,自分の身体よりも脳に絶対的な信頼感をもっている人は特に,そして,今まで一度でも幽霊のことを考えたことのある人に,本書を勧めたい。

(『精神看護』Vol. 8, No. 2より)

衝撃的におもしろい著者の,やっぱりおもしろいコミュニケーション論

書評者:日下 隼人(武蔵野赤十字病院小児科部長・臨床研修部長)

講演の記録はつまらない。あるいは,読んでいてなんだか悔しい。話されているその場ではきっともっと楽しい話や言いよどみ,言い間違いなどが混じっていたのだろうし,なんといっても講演の醍醐味は話す人の口調,表情である。それらが「(笑)」などという記載を除いてほとんど消去されているのだから,気の抜けたビールを飲んでいるような不快感が残らないことがない。そうわかっていても,つい講演を記録した本や対談集に手を出してしまうのは,その話し手が気になっている,もっと言えばどこかで自分がファンになっているからである。

本書は,著者が朝日カルチャーセンターで行った「講演録」が中心となっている。『ためらいの倫理学』(角川文庫)という「衝撃的におもしろい」本で出会った内田樹という同世代の中年の,「とほほ」感覚という表現にけっこう参っている私は,結局また手を出してしまった。そして,「気の抜けた」ものであるはずなのにこれだけおもしろいのだから,やっぱり講演を聞きたかったとまた地団駄を踏んでしまうのである。

臨床だからこそ共鳴できる「逆説」の数々

ただ,「ケアをひらく」シリーズだからといって,ケア論が真正面から書かれているようなものを期待されると,少し違うかもしれない。あえて言えば,広く人間が生きるということそのものについて語られている。だが,人が人と関わることのすべてがケアなのだと気がつけば,人間が生きるということを語ることこそケア論なのだと納得できる。

医療の場ほど人と人との関わりが極限まで求められる場はないのだから,とりもなおさず私たちの世界へのアドバイスに満ちているのである。

ラカン,レヴィナス,フッサールなど,医療の世界にいると耳慣れない人名が出てくるけれど,気にせずに読み進めば「みんな人と人との関わりについて考えていたのだよ」ということを著者が気づかせてくれるし,

「他者というのは共感可能であると同時に共感不可能である」とか,

「普遍的に正しい他者との接し方など……存在しないということを思い知った人だけに,はじめて他者と出会うチャンスが訪れる」

といった,臨床の現場の経験から共鳴できる言葉に処々で出会うことになる。

コミュニケーションの深みへ

ときどき医療コミュニケーションについてお話しする機会のある私にとっては,なんといっても「コミュニケーションの磁場」という副題どおり,コミュニケーションについて多くのことを教えられた。

コミュニケーションというと,「伝えるべき情報が《発信者―記号―受信者》と伝わる過程」というような形で情報伝達としてばかり語られてしまいがちであるが,多様なコミュニケーションのごく一部分のものでしかない情報伝達ばかりが中心的に語られることにはいつも私は違和感を抱いていた(とほほなことに,違和感を抱きながら私もそんなふうに話すことが多いのだが)。

実際の医療の現場では,「メタ・メッセージのやりとり」に鈍感なまま言葉のやり取りをして,患者と医療者がすれ違ってしまうことが実に多い。メタ・メッセージ(上位メッセージ)とは,そのメッセージをどう読んだらよいかを教えるメッセージである。陳腐な例だが,「つまらないものですが」と贈答品を手渡されて,「つまらないものをもらった」と受け止めてしまう人は,私たちの社会ではうまく生きてはいけない。

「メタ・メッセージについてコミュニケーション当事者間の合意が成立しない限り,いかなるコミュニケーションも成立しない」

「メタ・メッセージのほうこそがコミュニケーションの本質である」

という,言われてみれば当たり前のことが医療の現場ではあまりに無視され,そのしわ寄せがひとえに患者にかかっていることが少なくない気がする。

「まえがき」でそのような指針を示されて読み進んでいくと,人間としてのコミュニケーションが諄々と説かれていることに気がつくし,「生きるっておもしろいことなんだ」という感慨にとらわれる。

自分が怪物にならないために

医療の世界の問題がさまざまに語られるようになってずいぶん経つが,現場が病む人の期待に応えられるようになるにはまだまだ道遠しの感がある。

最近困ったと思っているのは,問題の「改革」に立ち向かって行くうちに,いつの間にか当の問題を生み出す素地の体質を身につけてしまうことがあることで,例えば,医療における権威主義を批判していた人がいつの間にか権威主義的になってしまっているようなことを見ることが少なくない。私自身,「いつからそんなに偉そうに話すようになったのだろう」と自問することもしばしばである。「怪物と戦う人は,自分が怪物とならないように注意するほうがよい」という警句を思い出す。

怪物にならないためには「“善を為す”ことよりも,“悪いことはこれ以上しない”ことを優先的な課題として自己省察する倫理的態度」を「とほほ主義」と呼ぶ著者の態度(『ためらいの倫理学』)こそが欠かせないと私は思う。

そんな著者が医療の世界に向けて発言してくれたことに,私はワクワクして本を手に取り,読み進むにつれてますますワクワクしてしまった。今度は,じかに謦咳に接しなくては。