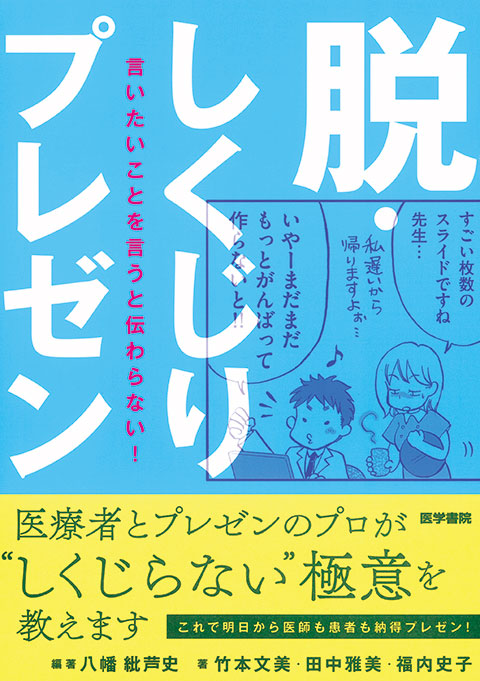

脱・しくじりプレゼン

言いたいことを言うと伝わらない!

あなたのプレゼンを成功に導く!

もっと見る

医療者が行うプレゼンテーションの極意を、“しくじりマンガ”と丁寧なレクチャーでビジュアルに解説します。初歩的な考え方やスキルだけでなく、成功の秘訣やトラブル対応まで、読者の課題をイラストで掘り起こして明快に解決。「戦略(分析)」「シナリオ」「デリバリー」を基本に、プレゼンの専門家とプレゼンを得意とする医療者がタッグを組んで、あなたを成功に導きます。もう“時間泥棒”とは呼ばせない!

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 序文

- 目次

- 書評

序文

開く

まえがき

もし、あなたがこれまでに「伝える技術(プレゼンテーション)」を学んだことがなければ、きっと無意識のうちに、あるいは本能のままに、頭に浮かんだことをそのつど、口から発しているに違いない。それも専門的な話を、専門用語を使いながら。

そうだとするなら、きっと、あなたの大切な患者さんの頭の上には、「この先生は何を言いたいんだろう?」とハテナマークがついているはすだ。もちろん、あなたには見えないが、相手はそう思っている。思っていても、よほどのことがない限り、あなたに聞き返すことはない。聞き返さず何となく流してしまう。その結果は火を見るより明らかだ。

あなたが学会発表でネフローゼ症候群診療ガイドラインについて口演することになったとする。あなたは直前になって、きっと、あっちこっちからデータを引用し多くのスライドを作成する。過去のセミナーで使ったファイルからパーツをコピーする。その結果、膨大な量のスライドができあがる。ぶっつけ本番の口演では、スライドをとっかえひっかえしながら、猛烈なスピードで話をする。

プレゼンテーションを終えた後、果たして聴き手はあなたが伝えたい内容を本当に理解してくれただろうか。日頃の激務のせいで、途中で居眠りをしてしまったかもしれないし、これをチャンスとばかり、あなたの話をそっちのけで、追われている仕事の片付けに精を出していたかもしれない。

この本は、人に何かを伝えようとする場面で、あなたがきっと犯しているであろう失敗を集めた。それも、わかりやすくマンガで示した。きっと、あなたは、「そうそう、こんな経験をしたことがある」と共感するにちがいない。たとえ「そんなことはない」と思っても、あなたは知らず知らずのうちに同じ失敗をしている可能性が大だ。伝わったか伝わらなかったかは、自分では確認できないからだ。あなたがそんな失敗を犯さないために、失敗の原因やその対策、あるいは、どうすれば効果的かつ効率的に自分の意見や考えを伝えることができるか、そのセオリーとテクニックをお教えする。

あなたが人に何かを伝えようとするとき、まず「プレゼンの戦略」を立て、聴き手を分析する。聴き手は誰で、何を聴きたがっているか、どんな話にメリットを感じるか。そして、伝える目的を明確にし、伝える場所や環境を考慮に入れておく。

次に「シナリオ」を組み立てる。思いついたまま話をすると、聴き手は迷子になってしまう。聴き手が遭遇している、あるいは遭遇しそうな課題を提起する。例えば、「この症状が重篤になる要因は何でしょうか?」などと。そうすれば、聴き手は「なんだろうか?」と興味をもつ。そして、「それは…」と結論を述べる。次に、その理由を論理的に組み立てて説明する。そうすれば、あなたは頭脳明晰な印象を与える。

シナリオが完成したら、次に「デリバリー」をする。つまり聴き手を前にして実際に伝えるわけだ。ここであなたはスクリーンやパソコンの画面に向かって話をしないこと。聴き手に向かって聴き手の目を見ながら話をすること。そうすれば、聴き手とのコミュニケーションが成り立つ。そうすれば、あなたは「信頼できる先生だ」と思われる。スライドはプレゼンのツールであって主役ではない。主役は話し手であるあなた自身だ。

プレゼンが終わった後、聴き手からの質問に対応しなければならない。ここで気を抜いてはいけない。もし、聴き手からの質問にきっちり答えることができなかったり、適当に誤魔化したりすると、すべてが台無しになる。質疑応答の技術をマスターして、聴き手からのさらなる信頼を獲得することだ。

あなたがこの本を最後まで読み進め、プレゼンのセオリーとテクニックをマスターし実践すれば、あなたはしくじることはない。

2018年9月 八幡紕芦史

もし、あなたがこれまでに「伝える技術(プレゼンテーション)」を学んだことがなければ、きっと無意識のうちに、あるいは本能のままに、頭に浮かんだことをそのつど、口から発しているに違いない。それも専門的な話を、専門用語を使いながら。

そうだとするなら、きっと、あなたの大切な患者さんの頭の上には、「この先生は何を言いたいんだろう?」とハテナマークがついているはすだ。もちろん、あなたには見えないが、相手はそう思っている。思っていても、よほどのことがない限り、あなたに聞き返すことはない。聞き返さず何となく流してしまう。その結果は火を見るより明らかだ。

あなたが学会発表でネフローゼ症候群診療ガイドラインについて口演することになったとする。あなたは直前になって、きっと、あっちこっちからデータを引用し多くのスライドを作成する。過去のセミナーで使ったファイルからパーツをコピーする。その結果、膨大な量のスライドができあがる。ぶっつけ本番の口演では、スライドをとっかえひっかえしながら、猛烈なスピードで話をする。

プレゼンテーションを終えた後、果たして聴き手はあなたが伝えたい内容を本当に理解してくれただろうか。日頃の激務のせいで、途中で居眠りをしてしまったかもしれないし、これをチャンスとばかり、あなたの話をそっちのけで、追われている仕事の片付けに精を出していたかもしれない。

この本は、人に何かを伝えようとする場面で、あなたがきっと犯しているであろう失敗を集めた。それも、わかりやすくマンガで示した。きっと、あなたは、「そうそう、こんな経験をしたことがある」と共感するにちがいない。たとえ「そんなことはない」と思っても、あなたは知らず知らずのうちに同じ失敗をしている可能性が大だ。伝わったか伝わらなかったかは、自分では確認できないからだ。あなたがそんな失敗を犯さないために、失敗の原因やその対策、あるいは、どうすれば効果的かつ効率的に自分の意見や考えを伝えることができるか、そのセオリーとテクニックをお教えする。

あなたが人に何かを伝えようとするとき、まず「プレゼンの戦略」を立て、聴き手を分析する。聴き手は誰で、何を聴きたがっているか、どんな話にメリットを感じるか。そして、伝える目的を明確にし、伝える場所や環境を考慮に入れておく。

次に「シナリオ」を組み立てる。思いついたまま話をすると、聴き手は迷子になってしまう。聴き手が遭遇している、あるいは遭遇しそうな課題を提起する。例えば、「この症状が重篤になる要因は何でしょうか?」などと。そうすれば、聴き手は「なんだろうか?」と興味をもつ。そして、「それは…」と結論を述べる。次に、その理由を論理的に組み立てて説明する。そうすれば、あなたは頭脳明晰な印象を与える。

シナリオが完成したら、次に「デリバリー」をする。つまり聴き手を前にして実際に伝えるわけだ。ここであなたはスクリーンやパソコンの画面に向かって話をしないこと。聴き手に向かって聴き手の目を見ながら話をすること。そうすれば、聴き手とのコミュニケーションが成り立つ。そうすれば、あなたは「信頼できる先生だ」と思われる。スライドはプレゼンのツールであって主役ではない。主役は話し手であるあなた自身だ。

プレゼンが終わった後、聴き手からの質問に対応しなければならない。ここで気を抜いてはいけない。もし、聴き手からの質問にきっちり答えることができなかったり、適当に誤魔化したりすると、すべてが台無しになる。質疑応答の技術をマスターして、聴き手からのさらなる信頼を獲得することだ。

あなたがこの本を最後まで読み進め、プレゼンのセオリーとテクニックをマスターし実践すれば、あなたはしくじることはない。

2018年9月 八幡紕芦史

目次

開く

まえがき

I 準備

01 言いたいことを言うのがプレゼン?

02 スライド作りで力尽きる

03 手抜きのプレゼン

04 謝罪と弁解のプレゼン

05 見かけだけのプレゼン

II 戦略―聞き手分析

06 聴き手は誰?

07 聴き手を詳細に分析する

08 聴き手の課題を知る

09 聴き手の「目的・目標」を知る

10 行動を起こさせるために

III 戦略―場所・環境分析

11 明るさと温度

12 プレゼン・ツールのリスク

13 ルームレイアウトの失敗

14 交通トラブルを想定する

IV シナリオの構築

15 思いつきで話すプレゼン

16 聴き手に当事者意識をもたせる

17 以心伝心では伝わらない

18 「3つ」の約束

19 シナリオはロジカルに組み立てる

20 この話はどこへいくの?

21 イントロダクションの失敗

22 ボディの失敗

23 コンクルージョンの失敗

V デリバリー

24 アイ・コンタクトをしないと…

25 非言語表現

26 ビジーなスライド

27 関係性を図で表す

28 見せるステップ

VI 双方向のプレゼン

29 とんちんかんな答え

30 答えは結論から

31 想定外の質問

32 ケンカ腰の質疑応答

33 墓穴を掘る

34 答えられない質問に答える方法

35 対話型講義のDoとDon’t

36 患者さんの合意を得るために

37 話し手から仕掛ける質疑応答

VII 応用編

38 期待に反した結果のプレゼン

39 蛇足のプレゼン

40 悪い知らせの伝え方

41 プレゼンでは適度に緊張すべし

あとがき

I 準備

01 言いたいことを言うのがプレゼン?

02 スライド作りで力尽きる

03 手抜きのプレゼン

04 謝罪と弁解のプレゼン

05 見かけだけのプレゼン

II 戦略―聞き手分析

06 聴き手は誰?

07 聴き手を詳細に分析する

08 聴き手の課題を知る

09 聴き手の「目的・目標」を知る

10 行動を起こさせるために

III 戦略―場所・環境分析

11 明るさと温度

12 プレゼン・ツールのリスク

13 ルームレイアウトの失敗

14 交通トラブルを想定する

IV シナリオの構築

15 思いつきで話すプレゼン

16 聴き手に当事者意識をもたせる

17 以心伝心では伝わらない

18 「3つ」の約束

19 シナリオはロジカルに組み立てる

20 この話はどこへいくの?

21 イントロダクションの失敗

22 ボディの失敗

23 コンクルージョンの失敗

V デリバリー

24 アイ・コンタクトをしないと…

25 非言語表現

26 ビジーなスライド

27 関係性を図で表す

28 見せるステップ

VI 双方向のプレゼン

29 とんちんかんな答え

30 答えは結論から

31 想定外の質問

32 ケンカ腰の質疑応答

33 墓穴を掘る

34 答えられない質問に答える方法

35 対話型講義のDoとDon’t

36 患者さんの合意を得るために

37 話し手から仕掛ける質疑応答

VII 応用編

38 期待に反した結果のプレゼン

39 蛇足のプレゼン

40 悪い知らせの伝え方

41 プレゼンでは適度に緊張すべし

あとがき

書評

開く

つい何時間も見てしまう動画と学会や講演会のプレゼンは何が違うのか?

書評者: 徳田 安春 (群星沖縄臨床研修センター長)

言いたいことを言うと伝わらない,というサブタイトル。衝撃的ですね。故日野原重明先生は,「医師は聞き上手になりなさい,患者は話し上手になりなさい」と講演でよくおっしゃっていました。話し上手な医師が多いように思われていますが,実は言いたいことが伝わっていないケースが多いのも事実です。その原因が,単に言いたいことを言っていたからだ,というのが本書の主張です。

読者の皆さんも,学会や講演会などで医師のプレゼンテーションを聞く機会があると思います。複雑で大量のスライドを次々とめくりながらものすごい勢いで話す講師,体全体をスクリーンに向けて自分の世界に夢中になっている講師など,さまざまなケースが思い出されます。一方で,世界的なプレゼンテーションをTEDやYouTubeなどでみると,面白くてかつ勉強にもなるので,つい何時間も見てしまうことがあると思います。これは一体,何が違うのでしょうか。

それは,セオリーとテクニックにありました。まずは,徹底した聴き手の分析であり,聞き手は誰で,何を聞きたがっているか,どんな話にメリットを感じるか,を分析することである,と本書は述べています。そして,目的を明確化して,伝える場所や環境を考慮に入れる,としています。コンテンツでは,シナリオを作ること。効果的なのは,問題解決型のシナリオで参加者の頭を使ってもらうこと,です。そして,デリバリー。非言語的コミュニケーションも大切なのです。

本書の編著者は八幡紕芦史さん。国際プレゼンテーション協会理事長で,日本におけるプレゼンテーション分野の第一人者です。そして,診療と研究と教育で活躍されている3人の医師が執筆者チームに加わっています。この斬新なチーム構成によって,過去に類書のないブルーオーシャン的イノベーションを本書は提供してくれています。特に,コミカルな4コマ漫画を使っているので,失敗ケースについてギャグとして提示されており,ストレスなく楽しく理解できます。徹底した読者分析ですね。本書は普段の医療面接にも役立ちますので,医師や研修医だけでなく,全ての医療従事者に広く読んでいただきたいと思います。

内容を理解し信頼してもらえるかは,デリバリーの技術にかかっている

書評者: 飯原 弘二 (九大大学院教授・脳神経外科)

医師の日常は,臨床カンファレンスから学会発表,研究成果発表会など,プレゼンの機会に事欠きません。若手の医師にとっては,初の全国学会での口演発表,中堅医師では,シンポジウムの発表,共催セミナーでの口演が当たると,大変うれしいものです。また公的研究費の獲得や公的なポストへの昇進など,プロフェッショナルとしてのキャリアをアップする上でも,プレゼンの重要性に異を唱える人はいないと思います。しかし,いかに仕事の内容が素晴らしくても,聴衆に効果的に伝える努力を私たちは十分しているでしょうか? 今から思いますと,私も若いころ,かなり独り善がりなプレゼンをしていたように思います。

このたび医学書院から,医療者向けに『脱・しくじりプレゼン』が刊行されました。編著者は,名著『パーフェクトプレゼンテーション』(生産性出版,1995)で有名な八幡紕芦史氏です。私自身,プレゼンの基本を八幡氏から学んだ一人です。本書は,多忙な臨床医や研究者向けに,プレゼンの極意を,マンガと丁寧なレクチャーでビジュアルに解説しています。効果的なプレゼンには,事前の情報収集と分析がまず必要なこと,聞き手に当事者意識を持たせることを示して,さまざまな場面での失敗の要因を分析しています。デリバリーとは,まさに伝えるテクニックです。内容を聴衆に理解してもらい,さらに信頼してもらえるかは,このデリバリーの技術にかかっています。また,研究費の獲得や公的なポストへの昇進でのプレゼンでは,プレゼン後の質疑応答が,より大切になってきます。この質疑応答の成否は,深い意味では,プレゼンした内容が,いかにあなたの実体験に基づいているかにかかっています。本当に身についた知識や内容であれば,聴衆は本当に理解して,共感してくれると思いますが,プレゼンの目的や聴衆はさまざまだと思います。本書は,さまざまな局面で,「しくじらない」ためのノウハウを満載しています。Practice makes perfect! 皆さん,本書をひもときながら,ぜひ多くのプレゼンをしてください。その後,本書を読み返すと,さらに大きな発見があると思います。

41の失敗事例で、「伝え方」スキルを学ぶ(雑誌『看護教育』より)

書評者: 柳 めぐみ (姫路赤十字看護専門学校 副学校長)

看護基礎教育にかかわる教員は、学生が興味をもって主体的に学べる授業を行いたいと常に考えています。しかし、学生が寝ている、問いかけても反応がない、伝えたいことが理解してもらえないなど、教員たちの悩みはつきません。世代間のギャップもあり、今まで行っていた説明の仕方では通用しないことも多々経験します。たとえば、災害時の備えについて考えてほしいと思い、阪神・淡路大震災を例に出します。災害看護学の発展の契機となった大災害であり、地元で暮らすわれわれには忘れることのできない出来事ですが、学生にとっては、まだ生まれる前の過去のことで、ピンとこないようです。そもそも「災害看護」という専門用語が、入学したばかりの学生には理解できないのかもしれません。

効果的な授業を実施するには、伝える内容の精選はもちろん、伝え方、つまりプレゼンスキルが欠かせません。本書は、「医療者とプレゼンのプロが“しくじらない”極意を教えます」とあるとおり、とてもわかりやすくプレゼンテーションについて解説されています。編著者である八幡紕芦史先生は、日本におけるプレゼンテーション分野の第一人者で、企業や官公庁・自治体でのプレゼンテーション教育、大学での講義、多種業界での講演活動、関連書籍や雑誌の執筆とご活躍されています。さらに、本書は医療現場に特化して、現役の医療従事者とともに執筆されています。

「準備」「戦略――聞き手分析」「戦略――場所・環境分析」「シナリオの構築」「デリバリー」「双方向のプレゼン」「応用編」の7章に分けて、41の失敗事例がマンガで示してあり、その後に、なぜ失敗したのか、どうすればよかったのか、そして最後に教訓としてのまとめが示されています。失敗事例は、受講生としての立場でも、授業者の立場でも身近に思い当たるものばかりで、「あるある~」と共感してしまいます。たとえば、授業のスライドを作成しているうちに、教員主体の構成になり何枚もスライドを追加し、授業は学習者が置いてけぼりになってしまったという失敗の経験は私にもあります。そんな失敗を解決できる具体的なスライド作成、プレゼンの方法など、すぐ役立つ内容が多く含まれています。理論をおさえての解説は学問的なものであり、授業はもちろん、学生とのコミュニケーションにも応用できますし、どこからでも読み始めることができ、親しみやすい表現で書かれています。

本書は看護師向けに書かれた本ではないのですが、看護教員になったばかりの新人期から熟達期まで経験を問わず、また、臨床の場で患者に説明を行う機会の多い看護師にも興味深く役立つ内容となっています。ぜひ本書を手に取り、明日から「脱・しくじりプレゼン」を実践していきましょう。

(『看護教育』2019年5月号掲載)

書評者: 徳田 安春 (群星沖縄臨床研修センター長)

言いたいことを言うと伝わらない,というサブタイトル。衝撃的ですね。故日野原重明先生は,「医師は聞き上手になりなさい,患者は話し上手になりなさい」と講演でよくおっしゃっていました。話し上手な医師が多いように思われていますが,実は言いたいことが伝わっていないケースが多いのも事実です。その原因が,単に言いたいことを言っていたからだ,というのが本書の主張です。

読者の皆さんも,学会や講演会などで医師のプレゼンテーションを聞く機会があると思います。複雑で大量のスライドを次々とめくりながらものすごい勢いで話す講師,体全体をスクリーンに向けて自分の世界に夢中になっている講師など,さまざまなケースが思い出されます。一方で,世界的なプレゼンテーションをTEDやYouTubeなどでみると,面白くてかつ勉強にもなるので,つい何時間も見てしまうことがあると思います。これは一体,何が違うのでしょうか。

それは,セオリーとテクニックにありました。まずは,徹底した聴き手の分析であり,聞き手は誰で,何を聞きたがっているか,どんな話にメリットを感じるか,を分析することである,と本書は述べています。そして,目的を明確化して,伝える場所や環境を考慮に入れる,としています。コンテンツでは,シナリオを作ること。効果的なのは,問題解決型のシナリオで参加者の頭を使ってもらうこと,です。そして,デリバリー。非言語的コミュニケーションも大切なのです。

本書の編著者は八幡紕芦史さん。国際プレゼンテーション協会理事長で,日本におけるプレゼンテーション分野の第一人者です。そして,診療と研究と教育で活躍されている3人の医師が執筆者チームに加わっています。この斬新なチーム構成によって,過去に類書のないブルーオーシャン的イノベーションを本書は提供してくれています。特に,コミカルな4コマ漫画を使っているので,失敗ケースについてギャグとして提示されており,ストレスなく楽しく理解できます。徹底した読者分析ですね。本書は普段の医療面接にも役立ちますので,医師や研修医だけでなく,全ての医療従事者に広く読んでいただきたいと思います。

内容を理解し信頼してもらえるかは,デリバリーの技術にかかっている

書評者: 飯原 弘二 (九大大学院教授・脳神経外科)

医師の日常は,臨床カンファレンスから学会発表,研究成果発表会など,プレゼンの機会に事欠きません。若手の医師にとっては,初の全国学会での口演発表,中堅医師では,シンポジウムの発表,共催セミナーでの口演が当たると,大変うれしいものです。また公的研究費の獲得や公的なポストへの昇進など,プロフェッショナルとしてのキャリアをアップする上でも,プレゼンの重要性に異を唱える人はいないと思います。しかし,いかに仕事の内容が素晴らしくても,聴衆に効果的に伝える努力を私たちは十分しているでしょうか? 今から思いますと,私も若いころ,かなり独り善がりなプレゼンをしていたように思います。

このたび医学書院から,医療者向けに『脱・しくじりプレゼン』が刊行されました。編著者は,名著『パーフェクトプレゼンテーション』(生産性出版,1995)で有名な八幡紕芦史氏です。私自身,プレゼンの基本を八幡氏から学んだ一人です。本書は,多忙な臨床医や研究者向けに,プレゼンの極意を,マンガと丁寧なレクチャーでビジュアルに解説しています。効果的なプレゼンには,事前の情報収集と分析がまず必要なこと,聞き手に当事者意識を持たせることを示して,さまざまな場面での失敗の要因を分析しています。デリバリーとは,まさに伝えるテクニックです。内容を聴衆に理解してもらい,さらに信頼してもらえるかは,このデリバリーの技術にかかっています。また,研究費の獲得や公的なポストへの昇進でのプレゼンでは,プレゼン後の質疑応答が,より大切になってきます。この質疑応答の成否は,深い意味では,プレゼンした内容が,いかにあなたの実体験に基づいているかにかかっています。本当に身についた知識や内容であれば,聴衆は本当に理解して,共感してくれると思いますが,プレゼンの目的や聴衆はさまざまだと思います。本書は,さまざまな局面で,「しくじらない」ためのノウハウを満載しています。Practice makes perfect! 皆さん,本書をひもときながら,ぜひ多くのプレゼンをしてください。その後,本書を読み返すと,さらに大きな発見があると思います。

41の失敗事例で、「伝え方」スキルを学ぶ(雑誌『看護教育』より)

書評者: 柳 めぐみ (姫路赤十字看護専門学校 副学校長)

看護基礎教育にかかわる教員は、学生が興味をもって主体的に学べる授業を行いたいと常に考えています。しかし、学生が寝ている、問いかけても反応がない、伝えたいことが理解してもらえないなど、教員たちの悩みはつきません。世代間のギャップもあり、今まで行っていた説明の仕方では通用しないことも多々経験します。たとえば、災害時の備えについて考えてほしいと思い、阪神・淡路大震災を例に出します。災害看護学の発展の契機となった大災害であり、地元で暮らすわれわれには忘れることのできない出来事ですが、学生にとっては、まだ生まれる前の過去のことで、ピンとこないようです。そもそも「災害看護」という専門用語が、入学したばかりの学生には理解できないのかもしれません。

効果的な授業を実施するには、伝える内容の精選はもちろん、伝え方、つまりプレゼンスキルが欠かせません。本書は、「医療者とプレゼンのプロが“しくじらない”極意を教えます」とあるとおり、とてもわかりやすくプレゼンテーションについて解説されています。編著者である八幡紕芦史先生は、日本におけるプレゼンテーション分野の第一人者で、企業や官公庁・自治体でのプレゼンテーション教育、大学での講義、多種業界での講演活動、関連書籍や雑誌の執筆とご活躍されています。さらに、本書は医療現場に特化して、現役の医療従事者とともに執筆されています。

「準備」「戦略――聞き手分析」「戦略――場所・環境分析」「シナリオの構築」「デリバリー」「双方向のプレゼン」「応用編」の7章に分けて、41の失敗事例がマンガで示してあり、その後に、なぜ失敗したのか、どうすればよかったのか、そして最後に教訓としてのまとめが示されています。失敗事例は、受講生としての立場でも、授業者の立場でも身近に思い当たるものばかりで、「あるある~」と共感してしまいます。たとえば、授業のスライドを作成しているうちに、教員主体の構成になり何枚もスライドを追加し、授業は学習者が置いてけぼりになってしまったという失敗の経験は私にもあります。そんな失敗を解決できる具体的なスライド作成、プレゼンの方法など、すぐ役立つ内容が多く含まれています。理論をおさえての解説は学問的なものであり、授業はもちろん、学生とのコミュニケーションにも応用できますし、どこからでも読み始めることができ、親しみやすい表現で書かれています。

本書は看護師向けに書かれた本ではないのですが、看護教員になったばかりの新人期から熟達期まで経験を問わず、また、臨床の場で患者に説明を行う機会の多い看護師にも興味深く役立つ内容となっています。ぜひ本書を手に取り、明日から「脱・しくじりプレゼン」を実践していきましょう。

(『看護教育』2019年5月号掲載)

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。