縛らない医療,ひらかれた看護(中田信枝,中西三春,中村ゆきえ)

対談・座談会

2018.05.28

【鼎談】縛らない医療,ひらかれた看護

|

|

| 中村 ゆきえ氏(金沢大学附属病院 看護部 キャリア開発センター 看護師長)

中田 信枝氏(東京都立松沢病院 看護科主任) 中西 三春氏(東京都医学総合研究所 精神行動医学研究分野 心の健康プロジェクト 精神保健看護研究室 主席研究員) |

身体抑制(身体拘束)への社会的な関心が高まっている。厚労省調査(精神保健福祉資料)によれば,精神科病院における身体拘束は10年余りで倍増したことが明らかになった。この背景としては身体的治療を要する高齢者や認知症患者の増加が指摘されており,急性期病院も同様の課題を抱えている。

本紙では,身体抑制(身体拘束)の最小化に取り組む金沢大学附属病院と都立松沢病院の看護師,および認知症研究者による座談会を企画。先駆的施設の取り組みから学ぶとともに,日本全国で「縛らない医療」の実践を普及させるための方略を探った。

中村 金沢大病院では一般病棟および精神科病棟での身体抑制(抑制帯の使用)が2016 年2月にゼロとなり,ミトンやセンサーマット,監視カメラの使用も激減しました。その経緯は連載「看護のアジェンダ」(第3252号)の中でも主に看護管理の視点から紹介されていましたが,私は病棟看護師の立場から改めて振り返ります。

認知症患者に対するケアの工夫,臨床倫理に基づく看護実践

中村 当院における身体抑制最小化の取り組みは,看護部年度目標として身体抑制減少が掲げられた2014年度に本格化しました。

当時私は精神科病棟に所属していましたが,認知症患者への行動制限が漫然と行われている現状がありました。介護保険施設では原則縛らない方向性に変わってきたのに,なぜ病院で同じことができないのか。そんな疑問から調べてみたところ,抑制や隔離に至る理由として最も多かったのは迷惑行為でした。「でもそれは縛る理由になるのか?」という問題意識を持ち,皆で共有し,ケアの工夫を始めました。認知症患者に対する成功体験が積み重なったところで,他の精神疾患にも対象を広げて,徐々に抑制が減っていったという経緯です。

中田 当院の場合もまずは認知症病棟から始まり,それに刺激を受けて他の病棟も取り組むようになりました。認知症患者から始めるのは効果的なのかもしれません。

中西 示唆的ですね。認知症は施設や病院,診療科を問わず,あらゆる場面で遭遇しますから,医療保険と介護保険の不整合,診療科ごとの取り組みの差異が表出しやすいのでしょう。

その不整合に気付いた上で,ケアの工夫を始めたのが重要な点だと思います。単に身体抑制を禁止するだけでは結果的に他の手段による制限が増えてしまう現象が世界中で起きています。「ご本人はどういう生活をしたいのか? 今の状況は? そのギャップはどうしたら埋まるのか?」。抑制を減らすためには,これらの丁寧なアセスメントが必要で,それはまさに看護の腕の見せ所ではないでしょうか。

中村 看護部目標として2014年度と15年度は身体抑制数の減少が掲げられていたのですが,16年度は「尊厳ある方への看護であることを実践にあらわす」となりました。私たちは「尊厳ある方への看護」を意識することで,数にこだわるのではなく,専門職としての看護を深めることができたのだと思います。

この10年ほど,組織を挙げて臨床倫理に関する学習や実践を継続してきたことも大きな要因です。その一環として,2015年には臨床倫理コンサルティングチームが設置され,専従の副看護部長が院内ラウンドを行い,病棟カンファレンスに参加するようになりました。困ったことがあればすぐに相談できるようになり,必要時には多職種を含む倫理カンファレンスが実施され,そこで解決策が見つかることも増えました。

中西 なるほど,日常の看護実践のなかに臨床倫理が組み込まれるのですね。身体抑制の最小化に取り組む過程ではスタッフがひとりで不安を抱え込んでしまう場面がおそらくあるでしょうから,組織的なサポート体制を構築することは大切です。

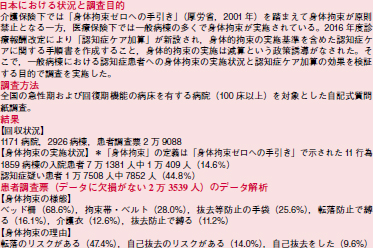

一般病院の認知症疑い患者への身体拘束実施率は45%

中西 私からは一般病院における認知症ケア調査の結果をご紹介します1)。概要は表1のとおりです。未診断の認知症患者の存在が以前から指摘されており,この調査では事前に定義付けした上で「認知症疑い」の分類を用いています。結果として,一般病院の入院患者の14.6%,認知症疑いの患者に限れば44.8%が調査日時点で身体拘束を受けているという結果でした。

| 表1 一般病院における認知症ケア調査の概要(クリックで拡大) |

|

さらに分析すると,身体拘束の様態としては「ベッド柵」が多くなっています。これはおそらく,施設によって身体拘束のとらえ方が違うことが影響しているからでしょう。拘束の理由も併せて聞いているのですが,「リスクがある」というのは,「実際に事故があったわけではないけれども,リスクがある状態だと判断した」という意味です。つまり「このままいくと自己抜去しそうだと思ったから」という身体拘束が14.0%,「実際に自己抜去をしたから」という身体拘束が9.6%です。

表2は,身体拘束の実施との関連を示した解析結果です。認知症ケア加算を算定している病棟の身体拘束実施率は,算定しない病棟の0.76倍でした。実際の割合で示すと,「認知症疑い患者の45%で実施」に対して,「認知症ケア加算を算定している病棟でも42%」です。つまり,認知症ケア加算の算定で身体拘束の実施率は低くなるのですが,効果は限定的であると考えられます。

| 表2 身体拘束の実施との関連 |

|

病床機能でみると回復期よりも急性期が,また診療科別でみるとリハビリテーション科や脳神経外科での身体拘束実施率が高くなります。医療的処置の種類とも関連しているのでしょうか。「認知症の診断なし」だと認知症疑いであっても実施率が下がるのは診断名の有無が拘束の判断に影響を与えるためかもしれません。ただ,これは今後さらなる研究が必要な点です。

中田 認知症ケア加算を算定している病棟でも42%という割合は,予想以上に高いですね。

中西 医療従事者の意識変容を促すだけでは限界があって,新たな政策的アプローチが必要なのかもしれません。病院属性の多くは身体拘束と有意な関連を示さなかったことから,診療の構造そのものを変える必要性を感じています。

日本の診療構造で難しいのは,医療保険と介護保険が連動していない点です。例えば,介護保険の利用者が入院すると,ご本人とケアマネジャーのかかわりがいったん切れてしまう。これが英国だと,自治体職員がソーシャルワーカーのような立場で入院中から退院後の生活まで継続フォローする仕組みになっています。そのほうが,治療やケアの目的を共有しやすいと思うのです。

「医療安全の壁」を前に問われるトップの姿勢

中田 ここまでの論点も踏まえつつ,都立松沢病院における取り組みをご紹介します。精神科病院における身体拘束の急増が注目されるなか,当院では身体拘束を年々減少させ,2011年度と比べると17年度は83%減となりました。

これまでを振り返ると,身体拘束を最小化する上で3つの壁がありました。まずは「医療安全の壁」です。何か事故が起きると経過や原因を問われ,管理者にそのつもりはなくても,スタッフは自責の念に駆られてしまう。報告書類の提出は心理的負担が大きいし,訴訟のリスクだってある。「自分の勤務中には転んでほしくない」「点滴を抜いてほしくない」という心情が強くなり,防衛的になっていたときもありました。

2012年の新棟移転時に現院長(齋藤正彦氏)が就任し,病院トップから行動制限最小化の指針が示されたのが転機でした。医療安全対策も根本的に見直され,「現場を萎縮させないリスクマネジメント」というメッセージが職員に対して送られました。院長からは,「何かあれば私が責任をとるから」という話まで出ました。ただそうは言っても,最初のころは職員も半信半疑でした。そこから何年もかけ,現実に事故が発生した際の病院の姿勢を垣間見たりするなかで,職員の意識が徐々に変わってきたように思います。

中西 身体拘束の最小化に成功した精神科病院の共通要素を分析したレビュー論文があるのですが,組織としての意思決定と病院トップの関与がまず初めにない限り,その後の取り組みがうまくいかないことが指摘されています2)。まさに松沢病院の話に重なりますね。

中田 職員は常に事故と隣合わせの現場にいて患者の安全と尊厳との間でジレンマと闘っていることを,病院幹部や医療安全部門の担当者が理解して,相互の信頼関係を構築することが必要だと感じます。

「治療の壁」に医師と看護の連携,QOLの視点が不可欠

中田 次が「治療方針の壁」です。治療内容によっては,身体拘束せざるを得ない場合もあります。以前当院の精神科急性期病棟では,入院時に不穏・興奮が激しいときは身体拘束をすることがありました。しかし「治療開始時に身体拘束はしない」という治療方針の転換があり,医師の間で定着していくことで,急性期病棟の身体拘束は6年間で84%減少しました。夜間救急の場合も,生命の危機的状態以外は,まずは隔離で様子を見ていくようになりました。

最後まで難しかったのは,カテーテルや人工呼吸器などの医療処置が実施されている身体合併症病棟です。ここでは,精神科医と身体科医が連携し,看護師からの提案も含めて治療の選択肢を広げることで身体拘束を減らしています。例えば,24時間連続の点滴を,看護配置の多い日勤帯に終了するように時間変更し,拘束を行わずに過ごすことが可能になったケースもあります。また,終末期に関しては,延命を第一と考えず,患者が苦しまず,安らかな最期を迎えるために何をすべきかを,家族を含め医師・看護師が何度も話し合い,拘束を必要とするような処置はせずに済むケースもあります。

中村 いずれにしても,医師の協力は不可欠ですよね。当院でも理解がどうしても得られず,医師が看護部へ説明を求めたことがありました。そのときは小藤幹恵・前看護部長自らが「抑制ゼロをめざしているのではない。患者の最善を話し合いたいのだ」と伝えたことで,医師との関係が改善され,協力を得られたことがありました。

中田 生命を維持することも大切ですが,患者のQOLまで含めた治療・ケアを意識する必要があって,特に終末期はそう感じます。“人生の最期をどう迎えるか”を踏まえた根本的な意識改革が,医療者だけでなく家族まで含めて求められています。

中西 私の研究領域である認知症対策においても,WHO認知症会合などの場で「認知症緩和ケア」の確立を重視する声明が出されるようになってきました。つまり,認知症をターミナルな疾患として認識し,治療・ケアの優先度やゴールを見直そうという提唱です。

「何のために治療・ケアを行うのか」という視点を,個人ではなくチームで共有することが今後重要性を増します。お二人の病院では本来の看護ができているからこそ,現場に自信が醸成され,医師に対しても意見が言える。他の病院の看護師を勇気付ける話です。

「心の壁」と向き合う

中田 最後に残るのは,実は「心の壁」です。これは当院の院長が話していることなのですが,松沢病院は100年以上前,呉秀三(1865~1932年,近代精神医学・医療の創設者)が院長だった時代に身体拘束を禁止しています。しかし,100年を経て身体拘束が増加し,そしてまた減らした。私たちはなぜ同じことを繰り返すのでしょうか。

いくら研修や啓発活動を行っても効果は一時的なもので,今後何かのきっかけで――例えば事故が起きて裁判で有罪判決でも出たら,身体拘束がまた増え始める可能性はあるんですよね。人は不安や恐怖を感じると,それらを排除するために安全策を取りたくなります。きっと最終的な壁は自分の心の中にあって,医療者は常にそのことを自覚してケアに当たらなければならないと思っています。

中西 ご指摘のように,研修で動機付けしても職場に帰ると元通りになる現実があり,諸外国も同様です。これでは,現場の看護師にストレスを与えるだけになりかねません。

中田 「身体拘束は非人道的」という風潮が高まるなか,治療のためにやむを得ず,つらい気持ちで拘束を続ける看護師が今も全国にたくさんいるわけです。時には「やめてくれ! 何で縛るんだ!」と患者から罵声を浴びながら,患者の陰性感情に一晩中向き合うこともある。何とか自分の感情を抑え込んで看護の仕事を続けている現状も,理解しないといけません。

中村 患者を縛りたいと思って看護師になる人はいませんよね。私が新人看護師のころは,夜勤に入る準備として縛り方を教わりました。「看護師はこんなことをしなければならないのか」と複雑な気持ちになったことを覚えています。その後,当院で働く中で「看護をしている」という実感が持てるようになり,今は恵まれた環境にあると思っています。抑制ゼロにこだわるのではなく,「縛らない選択肢もある」くらいの気持ちで取り組むのが良いのかもしれません。

中田 冒頭でお話があったように,数を減らすことよりも大事なのは「尊厳あるケア」だと思います。私自身,精神科認定看護師として長年この問題に取り組むなかで気付かされたことです。

中村 取り組みの過程では,暴力を受けたりしてつらい思いをすることもありますよね。そんなときは,意識的に同僚に話して感情も吐き出すようにしています。経験のない看護師はつらい目に遭うと自分の看護が悪いせいだと思ってしまうので,同じ経験をしていることを伝えて,「自分だけじゃなかった」「話していいんだ」と感じてもらうのが目的です。

中田 私も認知症病棟にいたころは,患者に怒鳴られたり,時には暴力を受けたりすることもありました。患者は自分の身を守るためにしていると頭ではわかっていますが,ナースステーションに戻ったときは理不尽さやつらさをスタッフに聴いてもらいました。看護師は感情労働と言われますが,負の感情をためこまないことが大事です。

中村 大変なことも多いですけど,この先自分たちも認知症になって逆の立場に置かれるかもしれません。その自覚がないと,良い看護はできない気がします。

中西 看護師としてすごく大事な感受性ですよね。私は研究者として,そうした動機付けを仕組み化したいと考えています。同時並行で介護従事者向けの認知症ケアプログラムの開発に携わっているのですが,認知症の行動心理症状を数値化し,改善度が可視化されることによって動機を維持する仕組みをつくりました。このプログラムは既に完成して効果も証明されたので3),今年度から東京都の自治体で段階的に導入される予定です。

一方で身体拘束のほうは,何を指標にしたらよいのか思いつかないのです。身体拘束の減少数はもちろん出せるのですが,組織や職員の動機を維持するためにはもっと踏み込んだ指標を可視化する必要があって,実は悩んでいるところです。

中田 今後は各施設における身体拘束減少の効果を検証していくことも必要かもしれません。当院の場合,身体拘束の減少とともに,どの病棟も在院日数が短縮しています。要因の検証はこれからですが,拘束をしないことでADL低下や拘束による心理的ダメージが防げることも関係していると思います。

事故に関していえば,インシデント数は確かに増えましたが,アクシデント数は以前と変わっていません。つまり,拘束してもしなくても,大きな事故の件数は変わらなかったのです。もちろん,拘束しないためのケアの工夫を行った上でのことです。こういったデータが可視化されると,他の施設で取り組む際の後ろ盾になるように思います。

中西 私の役割としては,特定の人たちの頑張りに依存しない構造をつくるために,調査研究を続けていくことです。それと併せて,お二人のように現場からの情報発信を継続することが,変革の力になるのだろうと思います。

(了)

参考文献

1)Int Psychogeriatr. 2017[PMID:29122058]

2)Int J Ment Health Syst. 2017[PMID:28503194]

3)Int J Geriatr Psychiatry. 2018[PMID:28857263]

なかた・のぶえ氏

横市大文理学部卒。一般企業勤務を経験後,阪神・淡路大震災で被災したのをきっかけに横浜市病院協会看護専門学校入学。卒業後は精神科病院および総合病院精神科を経て,2008年都立松沢病院へ入職。スーパー救急病棟・身体合併症病棟・認知症病棟を経て,現在はスーパー救急病棟に所属。14年より現職。精神科認定看護師。被災地支援にも携わる。

なかにし・みはる氏

東大医学部健康科学・看護学科卒。同大大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻精神保健学分野博士課程修了。医療経済研究機構研究部主任研究員などを経て2015年より現職。主な研究領域は認知症ケアの政策研究。近年は認知症施策に関する国際比較を行っており,G8認知症サミットを受けて設立された世界認知症審議会にも準会員として参画している。

なかむら・ゆきえ氏

石川県立総合看護専門学校卒。精神科病院勤務の後,「身体疾患も看ることのできる精神科看護師」をめざして2002年に金沢大病院入職。外科系・内科系病棟を経て精神科病棟配属。その後,神経内科を主とする混合病棟に所属し,院内の臨床倫理コンサルティングチームのリンクナースとして活動。18年より現職。精神科認定看護師。精神科リエゾンチームでの活動も行う。

いま話題の記事

-

人工呼吸器の使いかた(2) 初期設定と人工呼吸器モード(大野博司)

連載 2010.11.08

-

忙しい研修医のためのAIツールを活用したタイパ・コスパ重視の文献検索・管理法

寄稿 2023.09.11

-

連載 2010.09.06

-

寄稿 2016.03.07

-

事例で学ぶくすりの落とし穴

[第7回] 薬物血中濃度モニタリングのタイミング連載 2021.01.25

最新の記事

-

医学界新聞プラス

[第3回]人工骨頭術後ステム周囲骨折

『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.19

-

医学界新聞プラス

[第2回]心理社会的プログラムを分類してみましょう

『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.19

-

医学界新聞プラス

[第1回]心理社会的プログラムと精神障害リハビリテーションはどこが違うのでしょうか

『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.12

-

医学界新聞プラス

[第2回]小児Monteggia骨折

『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.12

-

医学界新聞プラス

[第5回]事例とエコー画像から病態を考えてみよう「腹部」

『フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー』より連載 2024.04.12

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。