日野原先生と私(福井次矢,川嶋みどり,南裕子,青木眞,黒川清,L.ティアニー,岩井郁子,松村真司,水野篤,岸野めぐみ)

寄稿

2017.10.02

【追悼特集】

日野原先生と私

米国式のベッドサイド教育を日本に導入した第一人者,「生活習慣病」の提唱で知られる予防医学の推進者,「プライマリ・ケア」「POS」「ターミナルケア」などの概念を広めたオピニオンリーダー,看護教育に尽力した医師,地下鉄サリン事件で陣頭指揮を執った病院長……。

本号は,2017年7月18日に105歳で永眠された日野原重明先生の追悼特集です。しかしながら,これらの偉大なる業績を限られた紙面の中で語り尽くすことはできそうもありません。今回は「日野原先生と私」という個別の関係性の中から,先生の医学界への貢献,人への愛と慈しみの軌跡を,ここに残したいと思います。

| ひのはら・しげあき氏 1911年10月4日生まれ。37年京都帝国大医学部卒。41年聖路加国際病院に内科医として赴任。51年米国エモリー大留学。74~98年聖路加看護大(現・聖路加国際大)学長,92~96年聖路加国際病院院長を務めた後,聖路加国際病院名誉院長,聖路加国際大名誉学長,学校法人聖路加国際大名誉理事長。2005年文化勲章受章。 |

忘れ得ぬ言葉

福井 次矢(聖路加国際大学学長/聖路加国際病院院長)

過去41年間にわたり日野原先生のお教えを受け,覚悟はしていたものの,いざ亡くなられると,何か背筋に不安・寂しさを覚える日々である。

「身長が伸びるような学び」

日野原先生は終戦後の1951年(40歳時),米国エモリー大に1年間留学された。そのときに学んだ多くの事柄が,以後の先生の膨大な業績の礎となった。そのときの経験を「毎日毎日学ぶことが多く,身長が伸びるようだった」と話されるのを,私は1976年,研修医になりたてのころお聞きし,どういうわけか強く印象に残った。

その後,私自身,1980年代に先生のご配慮で米国の病院・大学に留学し,まさに先生がおっしゃっていた通りの経験をした。そしてその折に学んだ事柄が,私のキャリアを形作り,帰国後も先生とご一緒に,いくつもの新たな分野を開拓する仕事に携わることができたのは本当に幸運であった。

「自宅は何階にありますか?」

1970年代後半,聖路加国際病院で毎週火曜日朝8時から行われていた教育回診でのエピソード。心不全の患者さんが翌日退院予定だとの研修医のプレゼンテーションに対し,日野原先生は「患者さんの自宅は何階にありますか?」と尋ねられた。その患者さんはエレベータのないビルディングの3階に住んでいて,果たして3階までの階段を上り下りするだけの心機能が回復していることを確かめたかどうか,われわれ研修医は鋭く追及された。

当時,患者さんの生活背景や習慣にそれほどきめ細かく配慮する必要性を主張する医師はほとんどいなかった。そのような視点を有する日野原先生にとって,「成人病」と呼ばれていた脳や心臓の血管疾患,糖尿病,肥満,高血圧などを「生活習慣病」と命名することは当然であった。疫病のごとく広がりつつあったこれらの病気のかなりの部分は,一人ひとりが日常の生活習慣を変えることによって予防ないし治療できることを見事に言い表し,人口に膾炙させ,国を挙げての予防と治療につなげた功績は誠に大である。

「年を取ることは未知の世界,楽しい冒険」

最近数年間は,加齢に伴うさまざまな臓器の機能低下と医学生時代にかかった肺結核の後遺症を背景に,先生は短期入院を繰り返された。本年3月の最後の入院時には嚥下機能が著しく低下していて,ご家族立ち会いの下,私から「管を介する水分・栄養分の補給を望まれますか?」「ご自宅での療養を望まれますか?」と尋ねた。先生は明確に,経管栄養を拒否され,自宅療養を望まれた。そして,その後約4か月間,ご自宅で死に至る静かな時間を過ごされた。好奇心旺盛な先生は,60歳代の頃から「年を取ることは未知の世界であり,こんな楽しい冒険はない」ともおっしゃっていて,ご自分の死に至るプロセスさえ客観的に観察されていたように思う。

|

| 2006年7月,シュヴァイツァー病院訪問時,アフリカ・ガボンにて |

先生の寄せた看護への期待を胸に

川嶋 みどり(日本赤十字看護大学名誉教授/健和会臨床看護学研究所長)

日野原先生との最初の出会いは,戦後のGHQによる諸改革の流れのもと,新たな看護教育制度のモデル校として,日本赤十字女子専門学校と聖路加女子専門学校との共同教育(1946~1953年)がようやく軌道に乗ったころでした。聖路加国際病院の内科医長であった先生は,1年次の解剖生理学120時間,薬理学48時間を担当されていました。教科書も参考書もなく,耳慣れない専門用語を聞き漏らすまいと,ただただ講義と板書を照らしながらノートに書き写したものですが,上級生から「名講義」と申し送られた通り,先生の授業はいつまでも記憶に残るものでした。こうして,私が看護の世界に足を踏み入れたその時から60年以上もの長きにわたって,幾度となく先生と直接お話しする機会を,『看護学雑誌』や『週刊医学界新聞』紙上の座談会・対談(写真)などで与えられたことはとても幸運でした。

|

| 『週刊医学界新聞』創刊2500号記念対談にて |

この夏,青山葬儀所での先生のご葬儀に参列し,蝉時雨を浴びながら正面祭壇の先生の穏やかな笑顔に触れ,毎年,この季節になると「そろそろ研究会の準備を」との電話をいただいたことを思い出しました。研究会とは,昨年まで17年間続いた腹臥位療法推進研究会です。「腹臥位療法は極めて論理的でしかも庶民的な健康法」として,「うつぶせ寝を21世紀の国民運動にしよう」と,その企画から運営までをご一緒させていただきましたが,毎回その効果をご自身の体験や患者さんへのアプローチの結果を交えて話されたので,一般の参加者も満足されておりました。ただ,普及のテンポが遅く,看護師が本気になって実践したらもっと広がるはずともおっしゃっていました。

それにつけても,先生の数多くの業績の中で,時々の看護師の意識や実践に与えられた影響は言葉では語り尽くせません。とりわけ,あの東日本大震災の直後に発信されたメッセージの底に流れる,先生の愛に満ちた看護への期待を裏切らぬよう,実践しなければならないと思います。先生は,病を治すことだけを第一義に置く医療だけでは,人々の豊かな生を全うし難いこと,そこで,誰にでも約束されるべき「日常」という営みが将来にわたって守られるためにも,看護師が主体的にケアをすべきであり,「これからの看護は,医療をも包含する,ケアという大きな傘のもとで,ケア全体をその最前線で牽引していくことが求められている」と述べられました。この大きな課題の重みを強く受け止め,その実現に向かって全ての看護師が行動することこそ,先生の御霊を安んじることにつながると思います。

「夢追い人たれ」のお言葉とともに

南 裕子(高知県立大学特任教授/兵庫県立大学名誉教授)

日野原先生は多くの分野において多大なご功績のある方だが,看護学発展においてもしかりである。僭越ながら私とのかかわりを紹介させていただきたい。

40年近く前,サンフランシスコのユニオン広場を見下ろすエレガントなホテルのレストランでランチをいただきながら,先生の壮大で多方面にわたる夢を語っていただいたことから始まる。お話の終わりごろに,「博士課程を終えたら聖路加看護大で働かないか」とお誘いがあった。そして約10年間,日野原学長の下で,日本初の看護学博士課程の開設,WHO協力センターの誘致(写真),精神看護学の学部・大学院の開設などにかかわった。博士後期課程開設の折には,躊躇する教員に向けては「私がまだ生きている間に作らなくてはいけないよ」(先生はあれから30年は生きられた!)と激励され,文部省の若い役人の前では丁寧なお辞儀や対応の仕方を示してくださった。医学の権威であられた学長が看護学博士後期課程の教育内容には一言も注文を付けなかったことにあらためて気が付いた。看護学の専門性を重んじてくださったエピソードは枚挙にいとまがない。

|

| 1990年,聖路加看護大が看護分野で初めてのWHO協力センターとなる(左端が日野原氏) |

兵庫県から「大学を作るので来てほしい」と請われて,先生に相談した。先生からは,「学長はまず夢を持つこと,それはすぐには理解されないかもしれないが,言い続けること」というはなむけのお言葉をいただいた。阪神・淡路大震災が発生して間もない頃,私は看護学の研究所を作りたいという夢を持って先生に相談した。先生はその夢を理解してくださって,寄付金集めの委員会の委員長を務めてくださり,研究所内に必要であった設備を買うことができるようになった。

ある時,日本看護協会出版会の社長就任をお願いする役を持ってお尋ねした。「私は給料は要らないけど,引き受けたら口は出すよ」と言われ,名誉職に近いイメージでお願いに伺った私たちは恥ずかしくて大汗をかいたものである。そして先生は見事に社長として出版会を発展させてくださった。

40年近いお付き合いのなかで,お会いするたび先生は新しい夢とそれを実現するための手だてを語って聞かせてくださった。多くのご著書のあるなかで,私が先生の息遣いを一番感じるのは『十代のきみたちへ――ぜひ読んでほしい憲法の本』(富山房インターナショナル)である。感動した私が差し上げたお手紙へのお返事には「あなたは心の同志」というお言葉があり,30歳若い私は「夢追い人たれ」と併せて「いのちと平和への挫けぬ心のありよう」の教えとともに生きる覚悟をいただいた。

日野原先生に深い感謝を捧げます。

ベッドサイドに捧げられた生涯

青木 眞(感染症コンサルタント)

日本の感染症の世界が微生物に偏りすぎて,臨床感染症学という専門領域が欠如していることを極めて早い時期から憂慮されていた日野原先生は,筆者が渡米する前から自宅にお招きくださり激励してくださった。日野原先生なくして筆者の帰国も聖路加国際病院を起点とする教育活動もあり得なかった。そしてその大恩に報いるどころか落胆させることさえ多かった筆者を,それでも赦し忍耐をもって接してくださった日野原先生の思い出を僭越ながら書かせていただく。

大所高所から日本の社会,医療界を見渡し,大きな枠組みから発言し,学会や行政,その他に影響を与える著名な医師は,それなりにおられると思う。そして日野原先生も間違いなく,そのお一人であった。

しかし日野原先生のユニークさは,その活動規模の大きさにもかかわらずベッドサイドの人であり続けたことだと感じている。一般的に医師は,その役割・任務が大きくなるほど,現場から遠ざかり,自然,泥臭いベッドサイドの匂いが薄らいでいく。日野原先生にはそれがなかった。正確にはお出来にならなかった。身体をこごめるようにして,それでも臨床医の当然の仕事であるかのように最後まで回診をなさる日野原先生。彼の周囲にはそのオーラに包まれていたい多くの若手医師・医療従事者の姿が常にあった。

ベッドサイドの医師は本能的に同類を嗅ぎ分ける。その代表者でいらっしゃった日野原先生はL. ティアニー先生を米国から探し出し日本に紹介してくださった。ティアニー先生の「ベッドサイド」ティーチングは今日も日本全国で続いている。この一例だけでも日本の臨床現場に与えた功績は計り知れない。渦中の新専門医制度の問題の本質が「ベッドサイド」の欠如にあることを思うとき,卒後臨床研修や内科専門医制度の立ち上げに尽力なさった日野原先生に,もっと活躍していただきたかったと思うのは筆者だけではないだろう。

権力に媚びず,ひたすらその生涯をベッドサイドに捧げられた,日野原先生の視線は医師以外の,看護師を含む他の医療従事者にも平らに行き渡り,Nurse Practitionerといった職能の紹介・導入にもつながった。その温もりは現代医療から見放されやすい末期がん患者にまで及んだ。ホスピスで演奏されるのだろうか,旋律が讃美歌にも似る,日野原先生ご自身が作られた曲。その楽譜を同乗させていただいた車の中で楽しそうに披露してくださった先輩キリスト者でもある日野原先生の温もりに,短い時間ながら不肖の弟子として触れる機会が与えられた,その僥倖を思う。

|

| 「先生からいただいた手紙が,帰国を諦めていた私に,日本の感染症を,より臨床的にする機会を与えてくださいました」(青木氏) |

世界の医学の潮流を感じ続けた教育者

黒川 清(東京大学名誉教授/政策研究大学院大学名誉教授/日本医療政策機構代表理事)

私の在米生活が10年ほどたった1970年の終わりごろから,学会などに招かれ日本を訪ねる機会があるようになった。米国の大学で内科のキャリアで活動していた私にも日本の友人たちが少しは注目し始めたのかもしれない。また,日本から米国の学会での研究発表が増え始め,会場でも旧友によく出会うようになっていた。

思いもかけないいきさつで,その数年後に私は帰国することになった。日米の医学教育の改革などについて,日野原先生と意見を交わす機会を持つことができた。いまから30余年も前の話である。先生は,「黒川さん,私の車で次の場所まで送らせるから,遠慮しないで」と言ってくださるので,先生のお車を使わせていただいたことが何度もある。

大きなゆったりした車の先生の座席の前には,椅子の背もたれに付いた小さなテーブルがあり,ものが書けるようになっている。横の席にはいくつもの本が置いてある。これらの本を手に取ってページをパラパラとめくってみると,先生は確かに読んでおられるのだ。これには驚き,敬服した。

あれだけ何冊もの本を著わし,毎年年末年始にはボストンなどを訪問して,米国の医療・医学教育の報告を『週刊医学界新聞』などに書いておられた。頭が下がる思いで何回か先生のところを訪ねた。

80歳を超えてもお元気,90歳を超えてもお元気。先生は米国の医学教育や診療現場での変化についての私の問い掛けに答える十分な知識を持っておられた。私の周りには大学関係者も多いのだが,世界の医学教育・研修の変化の潮流を知らない方たちも多く,何かあるたびに,「いつも先生のようなご長老に意見を伺うなんて,ちょっと変ですよね」とお話ししたものだ。

その私も,いつの間にか当時の日野原先生に近い年齢になっている。私には出る幕などないような時代にならなければいけないのだが,世界の潮流を身をもって体験し,実感を持って感じ取れる医学周辺の教育者があまりにも少ないのが気になる。

グローバル時代のさなか,新興アジア諸国が台頭する中で,日本の大学の存在が徐々に薄れているのが私の大きな懸念だ。医学部も例外ではない。以前からのことなのだが,特に医学教育は,かなり遅れている。

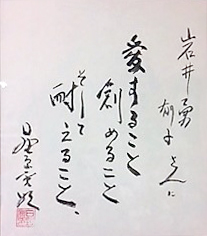

愛すること,創めること,そして耐えること

岩井 郁子(聖路加国際大学名誉教授)

色紙(写真)の言葉は,私の中に生き続ける日野原先生の存在そのものであり,生き方のモデルでもあります。6月まで届いた「書斎から」のメールが今も届きそうです。

|

| 日野原氏から贈られた色紙 |

出会いから半世紀。私の歩みは先生に学び,導かれ,支えられ,活かされ,臨床や教育の中で「創(はじ)めること」にチャレンジできたのです。先生との出会いがなければ,私は異なった人生を歩んでいたと思います。

日野原医長の下,聖路加国際病院の内科病棟でヘッドナースとして勤務した私は,チーム医療実践の中で,看護の喜び・楽しさを深めました。1971年に聖路加看護大の教員になってからも,病棟で学生やスタッフと共にケアを行う中で教育ができたのも聖ルカの文化でした。

1972年,米国から帰国直後の日野原先生は,POS(Problem Oriented System;問題志向システム)を熱く説き,入院中だった橋本寛敏学長(当時)の記録を「明日から問題志向型記録で書く」と指示しました。私の記録も「とても良いよ」と褒めていただき,このときから私もPOSに取り組むことになりました。

1973年,先生はライフ・プランニング・センターを設立し,医学・看護教育の刷新をめざし国際セミナーやワークショップ(WS)を開催しました。1976年,マックマスター大からHaward Barrowsを迎えたWS「模擬患者養成と問題志向型学習・PBLによる教育の刷新」は3泊4日で行われ,参加者35人には実践成果の発表が課されました。私は,うっ血性心不全で入退院を繰り返していた日野原先生の担当患者さんを「Written patient(模擬患者)」としてSequence of eventsと共に発表し,その後の教育にも影響を与えたひとつです。この発表会に参加した20人を中心に1979年,POS研究会(現・日本POS医療学会)が発足し,39年間続いた学会は日本の診療記録に大きな変革をもたらし,今年,発展的に解散することになりました。

日野原先生から特に多くを学んだのは,毎週火曜日早朝からの教育回診です。21年間参加し,系統的な考え方や意思決定の在り方なども学びましたが,先生の人間性,医師としてのモラル,瞬時に患者の信頼を得て深くかかわる術は何よりも見事でした。視診,聴診,触診はベッドに横座りになり,柔らかで温かな太い指で丁寧に。肝臓の診方は独特で,触診と聴診で濁音界を明らかにし,医師やナースに「やってごらん。聴いてごらん」と教えました。この回診も“全人的ケア”そのものでした。

書き尽くせない思い出がありますが,二人の写真は笑顔通り先生のお人柄を表す一枚です。この時,聖ルカの重要な人事も話し合われていました。

先生は常に先見性と革新性をもって教育と実践の中で信念を貫き,先生のお人柄と生き方に魅了された多くの人々を活かし,確実に医学・看護教育と実践を変革・刷新なさったのです。

|

| 1992年8月,ボストン郊外のコテージにて |

Great man, Great life.

ローレンス・ティアニー(カリフォルニア大学サンフランシスコ校教授)

1991年のある日,私のオフィスの電話がなりました。電話の主は大学の医学部長です。「ちょっと来てくれないかい? 今,日本から友人が来ていて,教育者としてふさわしい総合内科医を日本に招聘したいと言うんだよ」。これが後に私の人生を変えることになる,日野原先生との出会いです。

私は日野原先生を自宅に招いてランチを共にしました。妻が作ったチキンサラダ・サンドイッチを食べながら,日本の内科研修は専門分野に偏っていること,全ての内科医に総合内科の教育が必要であることを彼は語りました。

翌92年,私はサバティカル(研究のための長期休暇)を利用して日本を初めて訪れることになります。聖路加国際病院と国立東京第二病院(現・東京医療センター)をベースに,日本各地の医療機関で指導を行いました。これらは全て,日野原先生のアレンジです。「休みの日に京都に行きたい」と言ったら,車で東京駅まで連れて行ってくれたこともありました。それだけでなく,駅のホームまでついて来て車両と座席を教えてくれた。既に80歳を過ぎていたはずですが,greatな人です。それ以降,今日に至るまで,私は毎年のように日本を訪れるようになりました。黒川清先生や青木眞先生をはじめとする友人との出会いも,日野原先生によってもたらされました。

日野原先生とのエピソードで覚えているのは,毎週欠かさず行っていた教育回診です。患者さんはまるで礼拝のような面持ちで彼の診察を受け,その存在そのものに癒されているのが見て取れました。

青木先生と一緒に行った症例検討会(写真)も印象深いです。心臓の聴診に関して「全てのⅢ音は病的(pathological)である」と私が説明したら,最前列に座っていた日野原先生が「ちょっといいですか」と言って突然立ち上がったのです。そして,既に100歳を超えていたはずですが会場に響きわたる明瞭な声で,例外的に病的ではないⅢ音があることを解説し始めた。あれには本当に驚かされました。

|

| 『JIM』誌公開収録シリーズ「ティアニー先生の診断道場」(2012年11月,医学書院) |

日野原先生は,日本の医療制度改革や医学教育の刷新に多大な貢献をしました。これほど偉大な業績を残した人は,米国にもいません。そして人間としても魅力的でした。謙虚で勤勉で,全ての人に寛容な心で接した。医師としてはもちろん,一人の人間としても,素晴らしい人生(great life)を歩まれました。

プライマリ・ケアの道へと導かれて

松村 真司(松村医院院長)

私と日野原先生との最初の接点は,かつて父が診療していた頃の松村医院の書斎にある。『プライマリ・ケアとは何か――医療への新しいアプローチ』と,『プライマリ・ケア医学――包括医療実践のために』(ともに医学書院)。聖路加国際病院でインターンをした父と,同じ病院で看護師として働いていた母が結婚後二人でやっていた小さな町の医院の書斎にその2冊はあった。地方大学で学んでいた私は,この2冊の本によって当時大学では聞くことのなかった「プライマリ・ケア」という言葉を知った。インターネットもない時代,実家に帰省するたび,父の書斎に潜り込んではまるで秘密の書であるかのようにこれらを読み,プライマリ・ケアを学んだ。そして,私がめざす医療はここにある,と確信した。前書の訳者(著者はジョン・フライ),そして後書の編著者が日野原先生である。そのころの先生は,後にプライマリ・ケアの道へ進むことになる私の前方,遥か彼方にいた。

|

| 1981年に出版された2冊 |

その後,紆余曲折を経ながらも,総合診療という名のもと辛うじてプライマリ・ケアにかかわっていた私が日野原先生と再会したのは,その小さな診療所を引き継いだ2000年ごろのことであった。プライマリ・ケアを追求していた父が病で倒れ,急遽診療所を継承して必死で診療を続ける私に対し,日野原先生は「外来診療刷新のためのセミナー」や,「聖路加/ハーバードメディカルインターナショナルプライマリ・ケアセミナー」など,これらのプライマリ・ケアをめぐるお仕事に声を掛けてくださった。

「松村先生,君の家は私の家の近くだろう,一緒に乗って行こう」。近所にお住まいということもあって,しばしばこれらの会場への道中を二人でご一緒させてもらった。すでに『生き方上手』(ユーリーグ)をはじめ一般書でもベストセラーを連発していたころである。「先日渋谷駅を通り掛かったら,先生のお顔をラッピングしたバスが走っていましたよ!」とお伝えしたら,「そう,僕はまだ見ていないんだ,どんな顔だった?」と逆に笑顔で聞かれたのを覚えている。当時車中でお話ししたことのほとんどは,今から思えばたわいない話ばかりだったが,その柔軟な発想や,旺盛な好奇心を前に,まるで年齢も経験も超越した,旧友と話しているような気持ちになったのを覚えている。

まだ日野原先生の生涯の半分にも達していない私に,先生が残した宿題は大きすぎ,私だけで担うことは不可能である。しかし日野原先生のプライマリ・ケアにかける志の一端を引き継ぎ,先生のように,人々に希望を与え,そして明日をつくるこれらの活動に,先生に導かれてプライマリ・ケアに足を踏み入れた一人として,少しでも長くかかわっていきたいと思っている。

先生の祈りをそばで感じて

水野 篤(聖路加国際病院循環器内科)

日野原先生との出会いは聖路加国際病院に入って,忘れもしない新入職員に向けたプレゼンテーションでした。不届きものながら先生を存じ上げずに神戸から上京した“いち田舎者”にとっては,「Mayo Clinicみたいな病院を作りたいんだ!」という異常に熱いプレゼンテーションは衝撃でした。10年以上たった今でも,そのときの熱量を感じることができます。

先生は本当に気さくで,突然お邪魔したときでも嫌な顔ひとつせず,いろいろな話を聞かせてくださいました。いくつもの伝説が語られていると思いますが,やはり同じ循環器内科医として,「カリウムを飲んだ」話,「深夜の食道心音図記録」の話は衝撃でした。マッドサイエンティスト(笑)と呼ばれてもおかしくないかと思うぐらい,ただただ医療に真摯に向き合うということを繰り返してこられていたんですよね。回診では患者さんへの優しい気持ちと,科学者の姿勢を持って,誰にも分け隔てなくお話しされている背中に医師としてのあるべき姿を学びました。

山内英子・照夫先生夫妻,秘書の山本恵美子さん,聖路加国際大のチャプレンの皆さんと日野原先生のご自宅へお伺いする中で(写真),人として生きることの意義,表面のみではない優しさ・祈り,医師としてだけではなく,“ひとりの人”としてそれらにどう向き合うかということを勉強させていただきました。今,いち医師としてScienceおよびArtをもって患者に接することに,臨床医として強いミッション=使命を感じています。

|

| 「日野原先生がいらっしゃらなかったら,今の私たち夫婦は存在していません。今度は先生の思いを私たちが継承していく番です」(山内照夫氏) |

私が聖路加国際病院の紹介をするとき,いつも決まって「あのおじいさん先生のところでしょ?」ということを言われていました。ただ,こういう表現が使われることは,きっとどこかでなくなるんだなぁと寂しく思います。日野原先生からの溢れんばかりの昔話,感謝の一言一言,くしゃくしゃにしながら笑った顔。これらの記憶はベッドサイド・ライブラリー(本紙3227号)や,葉っぱのフレディなどのミュージカル,聖路加国際病院での臨床と研究といったものに少しずつこっそり残されていくことかと思います。日々のふとした瞬間にこれらがふわっと広がるようなカラフルな瞬間を楽しみにしています。

日野原先生は人として本当に素晴らしい生き方をされていたように思います。先生がそのように生きることができたのも,秘書の方々をはじめとした周りの人々や,ご家族の方々の献身的な支えがあったからだと思います。皆さん,本当にお疲れ様でした。

先生はきっといつも祈ってくださっているように思います。“全ての方々に穏やかな気持ちが与えられますように”と。

先生と共に返し続けた「借金リスト」

岸野 めぐみ(元・秘書/清泉女子大学文学部スペイン語・スペイン文学科研究生)

私は,日野原先生の聖路加国際病院院長代理時代から100歳になられた年まで,その間私事で数年の休みはあったが,長きにわたり病院と自宅の秘書として仕事をさせていただいた。

院長室から先生のご自宅の書斎に移った当初は,とても優雅な毎日であった。原稿の清書の他,医学書院発行の内科雑誌『medicina』に当時連載されていたウィリアム・オスラーの伝記『The Life of Sir William Osler』(Harvey Cushing)の翻訳とその調べものが中心だった。『medicina』の連載が終わってから先生は,オスラーの言葉を医学の論文の原稿の端々に用いられていた。そして毎日のお忙しい診療の合い間にオスラーの文献をよく読まれていて,オスラー関係のファイルを先生と一緒に整理したことは忘れられない。『平静の心――オスラー博士講演集』(医学書院)とその脚注を英訳した『Osler’s “A Way of Life” & Other Addresses, with Commentary & Annotations』(デューク大出版部),『医の道を求めて――ウィリアム・オスラー博士の生涯に学ぶ』(医学書院)の一連の出版,日本オスラー協会の発足,米国オスラー協会への参加は,数多くの先生のお仕事の中心であった。

日野原先生は75歳を過ぎたころからさらにアクセルを踏まれたように,執筆活動に精励された。締め切りを過ぎた原稿を先生は「借金」と言われた。毎週金曜日には10件以上の「借金リスト」を書斎の机の上に置いて帰宅するのが,私のお決まりだった。そして月曜日に,大きく「×」を付けられたリストと週末に書かれた原稿が残されて,私が清書に取り掛かるというシステムであった。

1995年の地下鉄サリン事件の日も同様だった。先生の残された原稿を午前中いっぱいで清書し,院長室にFAXを送って昼食にした。奥様とテレビで先生の記者会見を見て,書斎に戻ると,FAXで先生の訂正が加わった原稿がいつも通りに戻ってきており,急いで訂正し,その日締め切りだった原稿を出版社に送って「借金」を返した。また,その夜には,先生から電話で「今,病院からの帰りの車です。今晩は急ぎの原稿を書かなくてはならないのか」と電話があった。「今晩はどうぞごゆっくりお休みください」と言う余裕もなく,急いで「借金リスト」を先生に申し上げた。日野原先生はオスラーの教え通り,いかなる時も常に心は「平静」であった。

|

| 「先生はよく,医学生への講演で“Not four years, but forty years”とおっしゃっていました」(岸野氏)。生涯学び続けた日野原氏らしい言葉である。 |

いま話題の記事

-

忙しい研修医のためのAIツールを活用したタイパ・コスパ重視の文献検索・管理法

寄稿 2023.09.11

-

人工呼吸器の使いかた(2) 初期設定と人工呼吸器モード(大野博司)

連載 2010.11.08

-

連載 2010.09.06

-

事例で学ぶくすりの落とし穴

[第7回] 薬物血中濃度モニタリングのタイミング連載 2021.01.25

-

寄稿 2016.03.07

最新の記事

-

医学界新聞プラス

[第2回]心理社会的プログラムを分類してみましょう

『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.19

-

医学界新聞プラス

[第3回]人工骨頭術後ステム周囲骨折

『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.19

-

医学界新聞プラス

[第1回]心理社会的プログラムと精神障害リハビリテーションはどこが違うのでしょうか

『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.12

-

医学界新聞プラス

[第2回]小児Monteggia骨折

『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.12

-

医学界新聞プラス

[第5回]事例とエコー画像から病態を考えてみよう「腹部」

『フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー』より連載 2024.04.12

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。