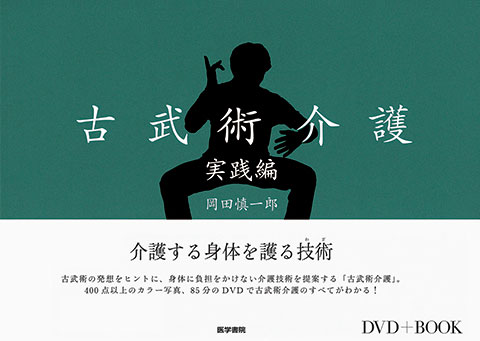

DVD+BOOK 古武術介護実践編

身体が変われば介護が変わる―介護する身体を護る技術(わざ)。

もっと見る

古武術の発想をヒントに、身体に負担をかけない介護技術を提案する「古武術介護」。A4大判、400点以上のカラー写真、85分のDVDで古武術介護のすべてがわかる!

・ALS、脳性まひ、脳卒中の当事者が「介護される視点」から古武術介護を検討

・モーションキャプチャ映像収録

・「介護する身体」をつくる5つの型を紹介

●動画配信中! 本書を映像でご紹介します。

(Windows Media Playerでご覧ください)

| 著 | 岡田 慎一郎 |

|---|---|

| 発行 | 2009年09月判型:A4横頁:144 |

| ISBN | 978-4-260-00889-1 |

| 定価 | 4,180円 (本体3,800円+税) |

- 販売終了

更新情報

-

更新情報はありません。

お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。

- 序文

- 目次

- 書評

序文

開く

はじめに

『DVD+BOOK 古武術介護実践編』を手にとっていただき、ありがとうございます。この本では、古武術の身体のつかい方や発想を介護に活用した「古武術介護」について、写真と解説、そしてDVDの映像でわかりやすく紹介します。

大きな反響をいただきました前著『古武術介護入門(DVD付)』(医学書院、2006)から3年、今回はさらにスケールアップした本を作ることができました。書籍では、オールカラーの豊富な写真によって、さまざまな技術を紹介しています。また、付属のDVDでは、要介護当事者の方にもご登場いただき、実際の介護現場での困難事例を共に検討したり、最新のCGによって技術を解説するなど、多くの方々のご協力によって充実したテキストができました。はじめての方はもちろん、前著をお持ちの方、講習会に参加された方の復習用に、活用していただけると思います。

介護にかぎったことではありませんが、人の身体の動きや感覚を人に伝えるということは非常に難しいことです。言葉、写真、映像はもちろんのこと、実際に身体を介しても、残念ながらうまく伝わらないことも少なくありません。

ただ、それが難しいからといって、あきらめてしまってはどうにもなりません。

講演・講習会などの活動を通じて、多くの方々から介護負担が減った、楽になった、充実したという声をいただいています。しかしながら、私1人が実際にお会いして技術をお伝えできる機会はかぎられています。より多くの方に伝えるには、こうして本の形にまとめることが必要であり、また、読者の皆さんがさらによりよい技術として展開していく可能性を拓くことにもつながると考えました。

日々の介護の負担を軽減し、介護者と当事者双方にとってやさしい技術を創り出す一助として、本書を活用いただければ幸いです。

2009年6月 岡田慎一郎

『DVD+BOOK 古武術介護実践編』を手にとっていただき、ありがとうございます。この本では、古武術の身体のつかい方や発想を介護に活用した「古武術介護」について、写真と解説、そしてDVDの映像でわかりやすく紹介します。

大きな反響をいただきました前著『古武術介護入門(DVD付)』(医学書院、2006)から3年、今回はさらにスケールアップした本を作ることができました。書籍では、オールカラーの豊富な写真によって、さまざまな技術を紹介しています。また、付属のDVDでは、要介護当事者の方にもご登場いただき、実際の介護現場での困難事例を共に検討したり、最新のCGによって技術を解説するなど、多くの方々のご協力によって充実したテキストができました。はじめての方はもちろん、前著をお持ちの方、講習会に参加された方の復習用に、活用していただけると思います。

介護にかぎったことではありませんが、人の身体の動きや感覚を人に伝えるということは非常に難しいことです。言葉、写真、映像はもちろんのこと、実際に身体を介しても、残念ながらうまく伝わらないことも少なくありません。

ただ、それが難しいからといって、あきらめてしまってはどうにもなりません。

講演・講習会などの活動を通じて、多くの方々から介護負担が減った、楽になった、充実したという声をいただいています。しかしながら、私1人が実際にお会いして技術をお伝えできる機会はかぎられています。より多くの方に伝えるには、こうして本の形にまとめることが必要であり、また、読者の皆さんがさらによりよい技術として展開していく可能性を拓くことにもつながると考えました。

日々の介護の負担を軽減し、介護者と当事者双方にとってやさしい技術を創り出す一助として、本書を活用いただければ幸いです。

2009年6月 岡田慎一郎

目次

開く

はじめに

本書の使い方

付属DVDの使い方

第1章 古武術介護の型

その一 上体起こし

その二 添え立ち

その三 膝載せ

その四 抱え上げ

その五 共座り ●動画サンプル1(WMV形式)

インターセッション(1)

モーションキャプチャと古武術介護(山寺純)

第2章 状況別の応用

状況設定その一 ベッド上でのポジショニング

状況設定その二 ベッド~車いす間の移乗

状況設定その三 床~車いす間の移乗 ●動画サンプル2(WMV形式)

状況設定その四 トイレと浴室

状況設定その五 階段と福祉車両

番外編 暴力への対応

インターセッション(2)

あくまで「現場の介護」に軸足を置く古武術介護の取り組み(中島章夫)

第3章 現場で実践

街介護編(熊谷晋一郎・綾屋紗月) ●動画サンプル3(WMV形式)

家族介護編(神保信一・神保タミ子)

全介護編(橋本みさお・川口有美子)

おわりに

索引

本書の使い方

付属DVDの使い方

第1章 古武術介護の型

その一 上体起こし

その二 添え立ち

その三 膝載せ

その四 抱え上げ

その五 共座り ●動画サンプル1(WMV形式)

インターセッション(1)

モーションキャプチャと古武術介護(山寺純)

第2章 状況別の応用

状況設定その一 ベッド上でのポジショニング

状況設定その二 ベッド~車いす間の移乗

状況設定その三 床~車いす間の移乗 ●動画サンプル2(WMV形式)

状況設定その四 トイレと浴室

状況設定その五 階段と福祉車両

番外編 暴力への対応

インターセッション(2)

あくまで「現場の介護」に軸足を置く古武術介護の取り組み(中島章夫)

第3章 現場で実践

街介護編(熊谷晋一郎・綾屋紗月) ●動画サンプル3(WMV形式)

家族介護編(神保信一・神保タミ子)

全介護編(橋本みさお・川口有美子)

おわりに

索引

書評

開く

身体感覚を著者と共有するための2つの工夫 (雑誌『訪問看護と介護』より)

書評者: 北澤 一利 (北海道教育大学教育学部釧路校)

本書は,2006年に刊行された『古武術介護入門』(医学書院。以下,『入門』)の続刊である。

◆応用可能な「身体をつくる」

前書の『入門』では,「筋力に頼らない」という発想で,介護現場で働く方々の負担を軽減する介護技術が紹介された。それから3年,「古武術介護」は私たちに古くて新しい「身体」の発見をもたらし,介護現場にとどまらず多方面で高く評価されることになった。次なる本書は,読者と一緒に「古武術介護」の応用が可能となる「身体をつくる」ことを目的に書かれている。

『入門』では,「古武術介護」の理論と技術の解説に力が注がれていた。しかし,この技術が実際に使われる場面では,個別のケースへの「応用」が求められる。仮に読者が古武術介護の基本である「上体起こし」や「添え立ち」を学んでいたとしても,被介助者はいつもこれがやりやすい場所に横たわっているわけではない。トイレや浴室ではどうするのか,車いすへの移乗ではどう使うのか。

著者の岡田氏によれば,こうした異なる状況への「応用」が効くようになるには,古武術介護に必要な「身体感覚」を身につける必要があるという。この「身体感覚」のような主観的情報を,読者が著者と共有する方法はないだろうか。それが今回の「実践編」が書かれた動機であり,著者は2つの工夫でこの課題に応えている。

◆身体感覚を共有する2つの工夫

ひとつは,『入門』からさらに洗練された「型」の修得をとおして,必要な「身体感覚」を養うという試み。もうひとつは,現場の具体的な「実践例」と当事者の「言葉」をとおして,介護が,介助者と被介助者が相互につくりあげていく,常に創意に満ちたクリエイティブな活動であることを見せる点である。

本書には,「身体感覚」をはぐくむための「型」が全部で5種類紹介されている。いずれも「手順どおりにやればできるようになるという,単純なものではありません」というが,豊富な写真と映像で例示されているのでわかりやすい。この「型」を修得する取り組みのなかで,自身の「動きの質」や「身体感覚」に変化を生じさせることができれば,それを「足場として自由に発展させる」応用ができるようになるだろう。

当事者の1人日本舞踊の経験がある妻は,岡田氏から教わった技術を,夫の介護で独自に「アレンジ」してみせる。そして,「相手の動きとか,体重を利用して,一緒に違う力をつくるという基本的な感覚」が,古武術介護と日本舞踊に共通していると語るのである。

古武術介護ができる「身体感覚」を身につけるとは,すなわちこうした現場の「感覚」を頼りにすることではないか。こうして,古武術介護では,状況に合わせてすべて一度限りのオーダーメイドの技術を,介護者・被介護者が協働作業としてつくりあげていくのである。

本書から,古武術介護はたんに一つの介護技術として優れているだけでなく,障害者の権利の擁護やノーマライゼーションの手段として必要な技術であると知った。全介助が必要なALS患者は,ベッドから車いすへ移乗するのに2~3人かかりで1時間かかる例がある。そのため,海外でも在宅介護や外出が難しく,例が少ないという。もし,古武術介護を使える介護者が増えていけば,これら全介助の方々のノーマライゼーションを進める可能性も開かれるだろう。

(『訪問看護と介護』2010年1月号掲載)

より明確に公共化されていく岡田慎一郎さんの身体技法 (雑誌『看護学雑誌』より)

書評者: 河本 英夫 (東洋大学文学部哲学科教授)

◆何度も見ることで身体が変わる

本書は、介護の身体技法に新たな局面を開き続けている岡田慎一郎さんの実演DVD付き最新版である。『古武術介護入門』(医学書院、2006年)に続く、姉妹編に相当する。岡田さんの身体技法については、前著をはじめとした書籍・雑誌等を通じて、写真や絵ですでに紹介されているが、静止画だとどうしても動きの感じがつかめない。また岡田さんの技法そのものは、名人芸に近いすばらしいものだが、はじめてこの技法に接する人たちにとっては、相当距離があり、すぐに真似のできるようなものではないということが問題だった。写真を見て、解説を読み、外形だけを真似ようとすると、我流でやっていたとき以上に介護が下手になり、混乱が増幅することもある。

本書では、こうした問題を踏まえて、多くの工夫がなされている。付属のDVDでは繰り返し、岡田さんの技法を見ることができる。また、岡田さんの身体動作だけではなく、より初級者に近い介護士の実践訓練場面も、合わせて収録されている。二人の身体動作の違いを見ることで、自分なりに工夫しなければいけない箇所が見えてくる。何度も見ることができるのが動画のよいところである。

自分の技能が向上してくると、それまで見えていなかった岡田さんの身体技法のポイントが見えるようになってくる。見るたびに少しずつそれまでと違ったものが見えてくるようになれば、実は技法への理解は深まっている。これを繰り返すことで少しずつ、真似のできる段階に近づいていくことができる。つまりこのDVDは一度見て、解釈や理解をしてそれでお終いになるようには作られていない。それを考えると、本書の値段はかなり安い。

◆自己発見をともなう身体技法

岡田さんの開発した介護身体技法は、ある意味、革命的な展開である。だが、なにか神業のような超人的技術が実行されるわけでもなく、ひとたび身につければすべての難題があっという間に解決する秘術のようなものでもない。精確には、そうした“秘法”とは正反対の位置にあるのが岡田さんの身体技法である。

誰であれ、つねに一段階上の介護を目指して工夫し続けることができるような身体技法であり、気が付いたときには、被介護者の身体を感じ取り、自分自身の身体を発見できるような、自己発見をともなう身体技法でもある。

被介護者の身体条件は千差万別であり、介護技術というのは一つコツをつかめばそれでこと足りる、というものではない。それぞれの状況に合わせて、個別に工夫し続けなければならない。その工夫のための基本的な手掛かりをあたえてくれるのが本書なのである。脳性まひや片まひ、ALSの人たちへの実践的応用例も収録されており、多様な臨床例への対応も配慮されている。

◆知的好奇心を喚起する介護技術

本書では、最初に五つの基本の型が収録されている。すべての基本は、相手の身体を動かす際に自分の身体の重心移動を使い、無理に腕の力を使わないことである。自分の重心移動を介護の現場で活用するためには、さまざまな身体技法がある。

たとえば横たわっている人の上体を起こす身体動作が紹介されている。この際に手の甲を上にして(掌を下にして)被介護者の下に腕を入れる。この腕の状態が型に相当する。この状態で、自分の身体を被介護者の足の方へ倒れかかるようにすると、おのずと被介護者の上体が起き上がる。この腕のつくりは、実は相撲の基本的な動作(かいなを返す)の一つでもある。本書のなかで型として提示されているものは、介護のテクニックだけではなく、身体の作りの本質を含んでいるので、類似した経験を見出すことができれば、他の運動、あるいは仕事の動作のなかに、人間身体の本質を発見することもできる。こうしたある種の知的好奇心を喚起してくれるのも、本書の楽しみの一つである。

第一章を私なりに読み解くと、身体活用の大まかな要点として、五つの事柄が取り上げられている。

第一に、肩甲骨に自由度を回復させることである。腕を上げるとき、肩や二の腕の動きを感じ取ることはできる。このとき肩甲骨周辺の筋肉も活用しているはずだが、それを感じ取ることは普通の人はまずできない。岡田さんは実はこれができるのである。肩甲骨周辺が動けば、自分の身体を2倍にも、3倍にも広く使うことができる。

第二に、身体を丸く屈めるように使うことである。これは重さや圧力を分散させて、身体全体で受け止めるための技法である。

第三に、被介護者と身体を密着させて自分の身体を活用することである。これは少し難しい。被介護者と自分の身体を密着させて一つの系とし、自分の身体の重心移動を行うことで、一つの系の重心をずらし、被介護者がおのずと動くようにする技法である。

第四に、足を踏ん張らないことである。足首、膝、股関節に自由度が残るようにして、自分の下半身を多変数マトリクスにするための技法である。

第五に、自分自身の身体を倒れ込むようにして、身体全体の重心移動を活用することである。

こうしてみると、前著に比べて岡田さんの技法が、少しずつだが明確に言語化され、公共化されてきていることがわかる。

(『看護学雑誌』2009年12月号掲載)

患者と一心同体の感覚に感動

書評者: 小松 佳子 (東京医科歯科大学医学部附属病院看護部)

看護ケアのなかで、腰を痛めた経験はないでしょうか。それまで腰に負担をかけない介助の方法を学ばなかったわけではありませんが、つい力任せの介助を行っていたように思います。また患者の転倒防止に苦慮されている看護師も多いことと思います。こうした思いから以前、安全で安楽な介助の方法について学びたいと研修企画を依頼したときの講師が、本書の著者である岡田慎一郎先生でした。

岡田先生は、テレビなどで有名な武術研究家の甲野善紀氏に師事し、独自の「古武術介護」を提案され、多くの方に目から鱗が落ちる介護法を教え続けていらっしゃる方です。

体位変換や移乗の際、私たちはついつい、支える手に力を加えてしまいがちです。しかし、古武術介護では、身体全体を使い、介助者と被介助者が一体化して動くという考え方に基づき、さまざまな工夫をします。実際に当院で岡田先生を招いた研修では、2時間という短い研修でしたので、教わった型をすべて習得することはできませんでしたが、自分の身体のちょっとした使い方によって、相手の身体と一心同体になった感覚で互いに“フワッ”と浮くように動けたときには、何とも言えない感動を覚えました。看護ケアの場面で力任せになりがちな方にとっては、力に頼らない介助法に目から鱗が落ちるでしょう。

本書ではこうした「筋力に頼らず身体に負担をかけない」古武術の身体運用を踏まえた方法について、『古武術介護の型』『状況別の応用』『現場で実践』の3章からなる構成で解説されており、より具体的に理解できるためにDVDが添付されています。DVDから見るもよし、本書を読んでDVDで再確認するもよいと思います。

古武術介護の基本となる型の一つである「手のひら返し」は日常生活の中でも重い荷物を持ち運ぶ時などに容易に活用できます。「上体起こし」は日常の看護場面で応用できそうです。「添え立ち」は実際に行うにはかなり難しいですが、身体が“フワッ”と浮く感じは感動です。

基本的な型の応用のなかでは、ベッド上でのポジショニングについて述べています。特に褥瘡対策で使用されることが多くなったエアマット上でのポジショニングの仕方について、エアマットの浮き沈みに影響されない方法を提示しています。こうした点からも、古武術介護を現場の状況に合わせて次々と発展されていることをうかがわせます。

本書では、実際の研修と同様の動作を一つひとつ細かく写真に収め、所々で重要なポイントを示しており、非常に難しい動作を誰もがイメージしやすいような文章で説明されている点で素晴らしいと思います。

以前講習を受けたときには、正直、岡田先生の教えを言語化することは難しいと思っていました。しかし、本書の説明は、非常にわかりやすくつづられています。皆さんも一度、本書をひもとき、試行してみてはいかがでしょうか。今までとはまったく違う身体の感覚に感動されることと思います。

書評者: 北澤 一利 (北海道教育大学教育学部釧路校)

本書は,2006年に刊行された『古武術介護入門』(医学書院。以下,『入門』)の続刊である。

◆応用可能な「身体をつくる」

前書の『入門』では,「筋力に頼らない」という発想で,介護現場で働く方々の負担を軽減する介護技術が紹介された。それから3年,「古武術介護」は私たちに古くて新しい「身体」の発見をもたらし,介護現場にとどまらず多方面で高く評価されることになった。次なる本書は,読者と一緒に「古武術介護」の応用が可能となる「身体をつくる」ことを目的に書かれている。

『入門』では,「古武術介護」の理論と技術の解説に力が注がれていた。しかし,この技術が実際に使われる場面では,個別のケースへの「応用」が求められる。仮に読者が古武術介護の基本である「上体起こし」や「添え立ち」を学んでいたとしても,被介助者はいつもこれがやりやすい場所に横たわっているわけではない。トイレや浴室ではどうするのか,車いすへの移乗ではどう使うのか。

著者の岡田氏によれば,こうした異なる状況への「応用」が効くようになるには,古武術介護に必要な「身体感覚」を身につける必要があるという。この「身体感覚」のような主観的情報を,読者が著者と共有する方法はないだろうか。それが今回の「実践編」が書かれた動機であり,著者は2つの工夫でこの課題に応えている。

◆身体感覚を共有する2つの工夫

ひとつは,『入門』からさらに洗練された「型」の修得をとおして,必要な「身体感覚」を養うという試み。もうひとつは,現場の具体的な「実践例」と当事者の「言葉」をとおして,介護が,介助者と被介助者が相互につくりあげていく,常に創意に満ちたクリエイティブな活動であることを見せる点である。

本書には,「身体感覚」をはぐくむための「型」が全部で5種類紹介されている。いずれも「手順どおりにやればできるようになるという,単純なものではありません」というが,豊富な写真と映像で例示されているのでわかりやすい。この「型」を修得する取り組みのなかで,自身の「動きの質」や「身体感覚」に変化を生じさせることができれば,それを「足場として自由に発展させる」応用ができるようになるだろう。

当事者の1人日本舞踊の経験がある妻は,岡田氏から教わった技術を,夫の介護で独自に「アレンジ」してみせる。そして,「相手の動きとか,体重を利用して,一緒に違う力をつくるという基本的な感覚」が,古武術介護と日本舞踊に共通していると語るのである。

古武術介護ができる「身体感覚」を身につけるとは,すなわちこうした現場の「感覚」を頼りにすることではないか。こうして,古武術介護では,状況に合わせてすべて一度限りのオーダーメイドの技術を,介護者・被介護者が協働作業としてつくりあげていくのである。

本書から,古武術介護はたんに一つの介護技術として優れているだけでなく,障害者の権利の擁護やノーマライゼーションの手段として必要な技術であると知った。全介助が必要なALS患者は,ベッドから車いすへ移乗するのに2~3人かかりで1時間かかる例がある。そのため,海外でも在宅介護や外出が難しく,例が少ないという。もし,古武術介護を使える介護者が増えていけば,これら全介助の方々のノーマライゼーションを進める可能性も開かれるだろう。

(『訪問看護と介護』2010年1月号掲載)

より明確に公共化されていく岡田慎一郎さんの身体技法 (雑誌『看護学雑誌』より)

書評者: 河本 英夫 (東洋大学文学部哲学科教授)

◆何度も見ることで身体が変わる

本書は、介護の身体技法に新たな局面を開き続けている岡田慎一郎さんの実演DVD付き最新版である。『古武術介護入門』(医学書院、2006年)に続く、姉妹編に相当する。岡田さんの身体技法については、前著をはじめとした書籍・雑誌等を通じて、写真や絵ですでに紹介されているが、静止画だとどうしても動きの感じがつかめない。また岡田さんの技法そのものは、名人芸に近いすばらしいものだが、はじめてこの技法に接する人たちにとっては、相当距離があり、すぐに真似のできるようなものではないということが問題だった。写真を見て、解説を読み、外形だけを真似ようとすると、我流でやっていたとき以上に介護が下手になり、混乱が増幅することもある。

本書では、こうした問題を踏まえて、多くの工夫がなされている。付属のDVDでは繰り返し、岡田さんの技法を見ることができる。また、岡田さんの身体動作だけではなく、より初級者に近い介護士の実践訓練場面も、合わせて収録されている。二人の身体動作の違いを見ることで、自分なりに工夫しなければいけない箇所が見えてくる。何度も見ることができるのが動画のよいところである。

自分の技能が向上してくると、それまで見えていなかった岡田さんの身体技法のポイントが見えるようになってくる。見るたびに少しずつそれまでと違ったものが見えてくるようになれば、実は技法への理解は深まっている。これを繰り返すことで少しずつ、真似のできる段階に近づいていくことができる。つまりこのDVDは一度見て、解釈や理解をしてそれでお終いになるようには作られていない。それを考えると、本書の値段はかなり安い。

◆自己発見をともなう身体技法

岡田さんの開発した介護身体技法は、ある意味、革命的な展開である。だが、なにか神業のような超人的技術が実行されるわけでもなく、ひとたび身につければすべての難題があっという間に解決する秘術のようなものでもない。精確には、そうした“秘法”とは正反対の位置にあるのが岡田さんの身体技法である。

誰であれ、つねに一段階上の介護を目指して工夫し続けることができるような身体技法であり、気が付いたときには、被介護者の身体を感じ取り、自分自身の身体を発見できるような、自己発見をともなう身体技法でもある。

被介護者の身体条件は千差万別であり、介護技術というのは一つコツをつかめばそれでこと足りる、というものではない。それぞれの状況に合わせて、個別に工夫し続けなければならない。その工夫のための基本的な手掛かりをあたえてくれるのが本書なのである。脳性まひや片まひ、ALSの人たちへの実践的応用例も収録されており、多様な臨床例への対応も配慮されている。

◆知的好奇心を喚起する介護技術

本書では、最初に五つの基本の型が収録されている。すべての基本は、相手の身体を動かす際に自分の身体の重心移動を使い、無理に腕の力を使わないことである。自分の重心移動を介護の現場で活用するためには、さまざまな身体技法がある。

たとえば横たわっている人の上体を起こす身体動作が紹介されている。この際に手の甲を上にして(掌を下にして)被介護者の下に腕を入れる。この腕の状態が型に相当する。この状態で、自分の身体を被介護者の足の方へ倒れかかるようにすると、おのずと被介護者の上体が起き上がる。この腕のつくりは、実は相撲の基本的な動作(かいなを返す)の一つでもある。本書のなかで型として提示されているものは、介護のテクニックだけではなく、身体の作りの本質を含んでいるので、類似した経験を見出すことができれば、他の運動、あるいは仕事の動作のなかに、人間身体の本質を発見することもできる。こうしたある種の知的好奇心を喚起してくれるのも、本書の楽しみの一つである。

第一章を私なりに読み解くと、身体活用の大まかな要点として、五つの事柄が取り上げられている。

第一に、肩甲骨に自由度を回復させることである。腕を上げるとき、肩や二の腕の動きを感じ取ることはできる。このとき肩甲骨周辺の筋肉も活用しているはずだが、それを感じ取ることは普通の人はまずできない。岡田さんは実はこれができるのである。肩甲骨周辺が動けば、自分の身体を2倍にも、3倍にも広く使うことができる。

第二に、身体を丸く屈めるように使うことである。これは重さや圧力を分散させて、身体全体で受け止めるための技法である。

第三に、被介護者と身体を密着させて自分の身体を活用することである。これは少し難しい。被介護者と自分の身体を密着させて一つの系とし、自分の身体の重心移動を行うことで、一つの系の重心をずらし、被介護者がおのずと動くようにする技法である。

第四に、足を踏ん張らないことである。足首、膝、股関節に自由度が残るようにして、自分の下半身を多変数マトリクスにするための技法である。

第五に、自分自身の身体を倒れ込むようにして、身体全体の重心移動を活用することである。

こうしてみると、前著に比べて岡田さんの技法が、少しずつだが明確に言語化され、公共化されてきていることがわかる。

(『看護学雑誌』2009年12月号掲載)

患者と一心同体の感覚に感動

書評者: 小松 佳子 (東京医科歯科大学医学部附属病院看護部)

看護ケアのなかで、腰を痛めた経験はないでしょうか。それまで腰に負担をかけない介助の方法を学ばなかったわけではありませんが、つい力任せの介助を行っていたように思います。また患者の転倒防止に苦慮されている看護師も多いことと思います。こうした思いから以前、安全で安楽な介助の方法について学びたいと研修企画を依頼したときの講師が、本書の著者である岡田慎一郎先生でした。

岡田先生は、テレビなどで有名な武術研究家の甲野善紀氏に師事し、独自の「古武術介護」を提案され、多くの方に目から鱗が落ちる介護法を教え続けていらっしゃる方です。

体位変換や移乗の際、私たちはついつい、支える手に力を加えてしまいがちです。しかし、古武術介護では、身体全体を使い、介助者と被介助者が一体化して動くという考え方に基づき、さまざまな工夫をします。実際に当院で岡田先生を招いた研修では、2時間という短い研修でしたので、教わった型をすべて習得することはできませんでしたが、自分の身体のちょっとした使い方によって、相手の身体と一心同体になった感覚で互いに“フワッ”と浮くように動けたときには、何とも言えない感動を覚えました。看護ケアの場面で力任せになりがちな方にとっては、力に頼らない介助法に目から鱗が落ちるでしょう。

本書ではこうした「筋力に頼らず身体に負担をかけない」古武術の身体運用を踏まえた方法について、『古武術介護の型』『状況別の応用』『現場で実践』の3章からなる構成で解説されており、より具体的に理解できるためにDVDが添付されています。DVDから見るもよし、本書を読んでDVDで再確認するもよいと思います。

古武術介護の基本となる型の一つである「手のひら返し」は日常生活の中でも重い荷物を持ち運ぶ時などに容易に活用できます。「上体起こし」は日常の看護場面で応用できそうです。「添え立ち」は実際に行うにはかなり難しいですが、身体が“フワッ”と浮く感じは感動です。

基本的な型の応用のなかでは、ベッド上でのポジショニングについて述べています。特に褥瘡対策で使用されることが多くなったエアマット上でのポジショニングの仕方について、エアマットの浮き沈みに影響されない方法を提示しています。こうした点からも、古武術介護を現場の状況に合わせて次々と発展されていることをうかがわせます。

本書では、実際の研修と同様の動作を一つひとつ細かく写真に収め、所々で重要なポイントを示しており、非常に難しい動作を誰もがイメージしやすいような文章で説明されている点で素晴らしいと思います。

以前講習を受けたときには、正直、岡田先生の教えを言語化することは難しいと思っていました。しかし、本書の説明は、非常にわかりやすくつづられています。皆さんも一度、本書をひもとき、試行してみてはいかがでしょうか。今までとはまったく違う身体の感覚に感動されることと思います。

![古武術介護入門[DVD付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8416/0707/8671/21782.jpg)